【溫故】十月,書頁翻動

編者的話

溫故十月份的選稿,聽到書頁翻動的聲音,在每篇文章中訇然作響。

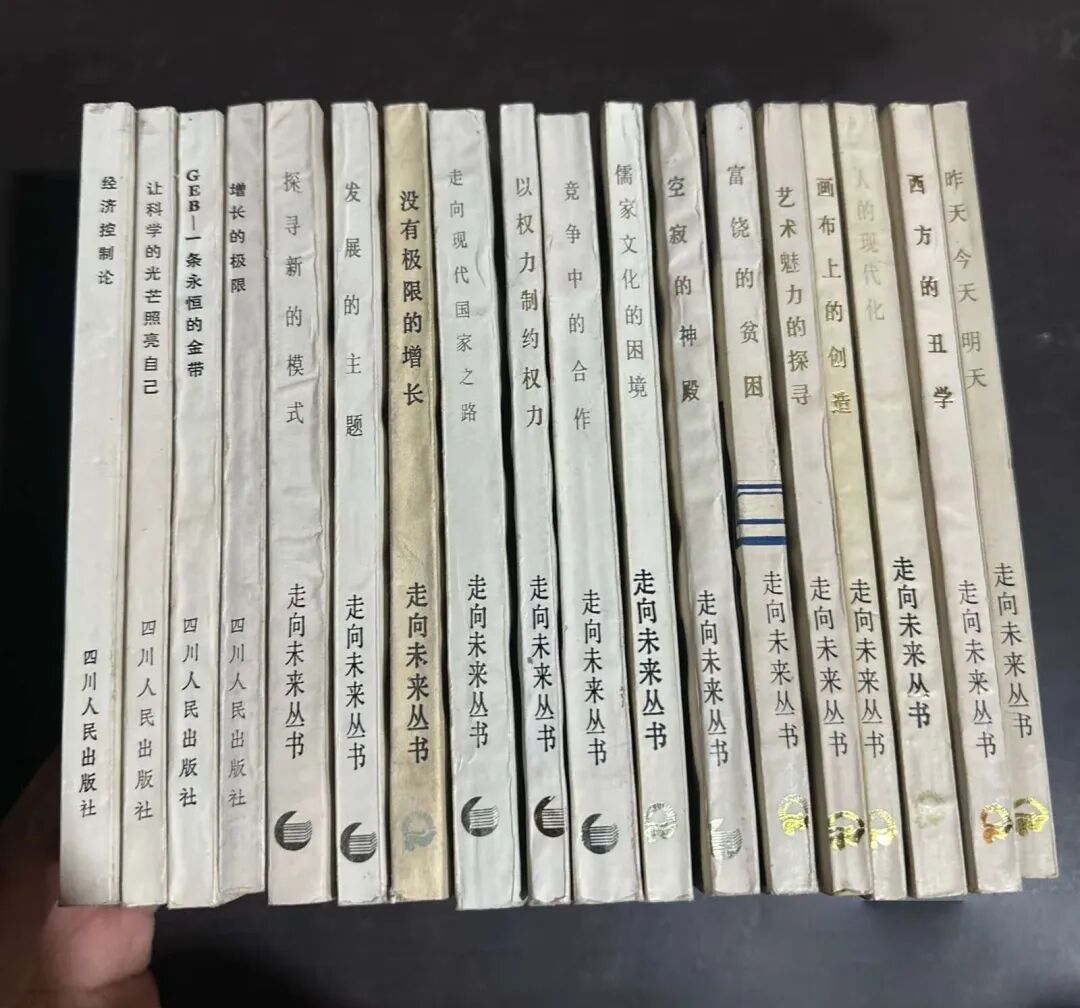

“大學畢業,分配回老家鄉下的一所中學任教。……平時訂了《讀書》雜志,從中了解新書動態,了解更多的經典作品。這個時候,恰是在90年代初期,各類思想迭起,許多新的觀念進到中國,可供選擇的書也更多了……”一位讀者記述了自己在鄉村任教期間與《走向世界》叢書的相遇。一套叢書對一個時代的影響力之巨,在今天已經很難想象。張京《〈走向未來〉叢書的來龍去脈》一文中勾勒了叢書緣起、合作、著譯、裝幀、出版、評論的過程,這也是精神元氣匯聚的過程。

差不多同時,更偏遠的三匯中學圖書室里,能夠找到的可讀之物甚少。與之(李怡)在此支教期間,能尋獲的只有魯迅,“就從魯迅讀起吧!”他和學生們一起,從魯迅的作品中找到了精神的寄托和人生的意義,并在之后走上現代文學研究的道路。(與之《鄉間的魯迅》)

更早一點,1955年,來自五湖四海的學子匯聚北大中文系,他們的閱讀基礎不見得相同,知識結構不見得相似,此時,他們也不見得能意識到自己是未來的黃金一代。商金林追憶黃修己先生的文章中引述了“55級”的一種共性:“我們身上也有一股‘開國氣象’,一個國家新生之際那種興奮的情緒和蓬勃進取的干勁。大家都有一種獻身精神,從入了大學的第一天起,就認定要以我血薦學術。”如黃修己先生說,這并不是每一代人都能具備,都能做到的。(商金林《黃修己老師啊,您慢慢走》)

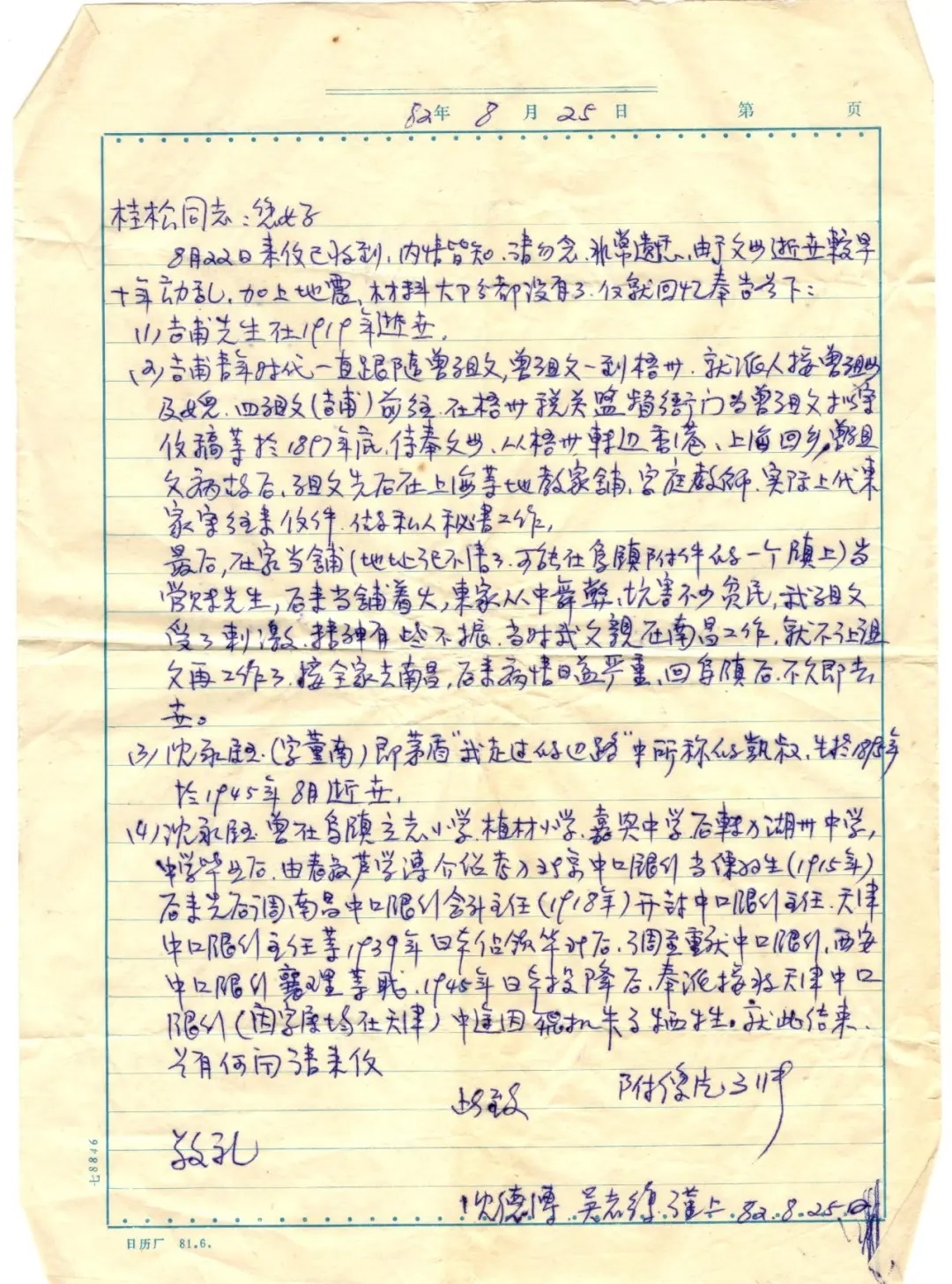

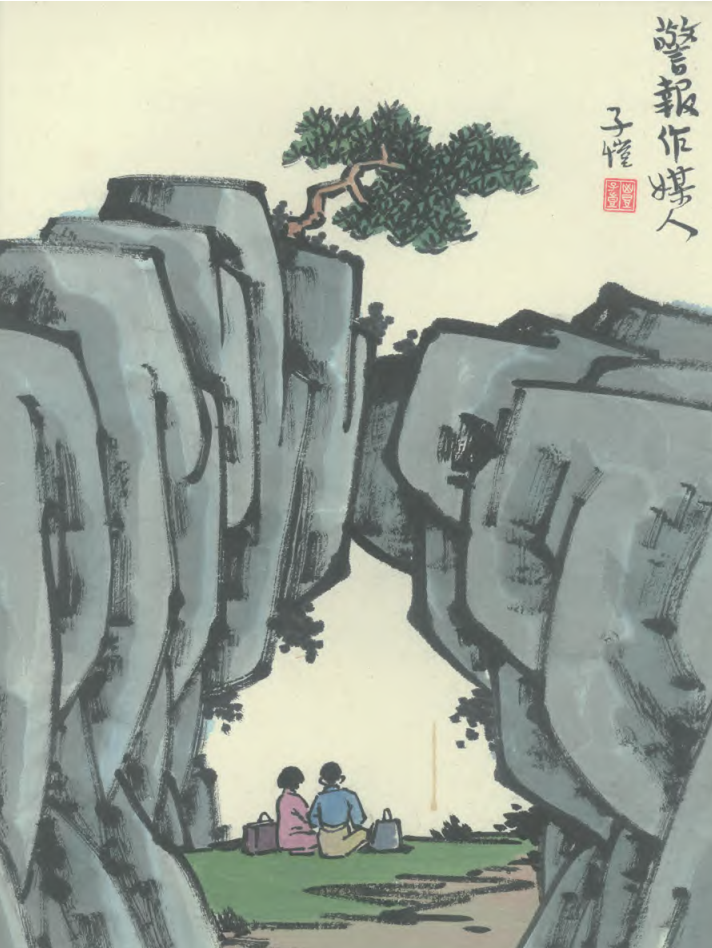

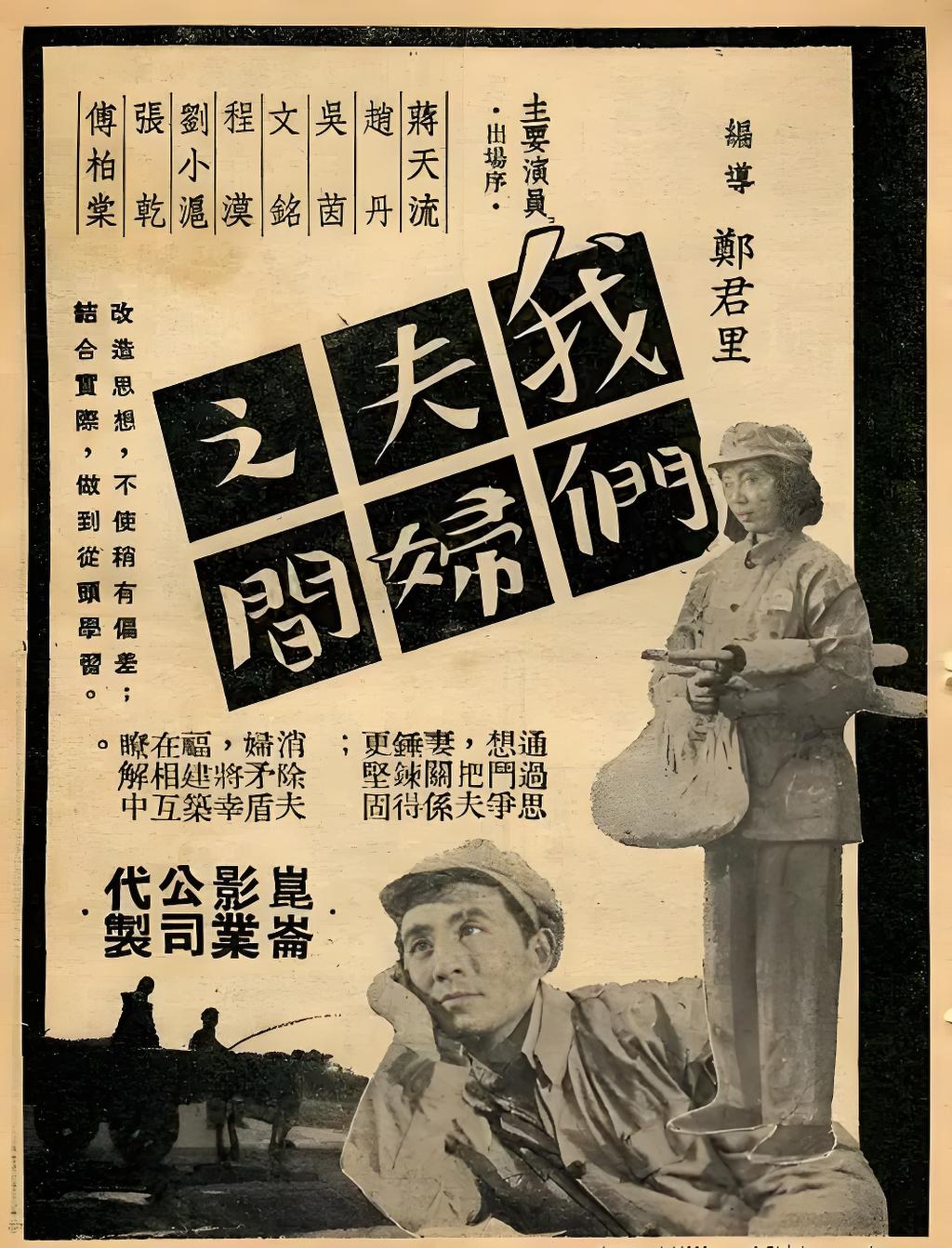

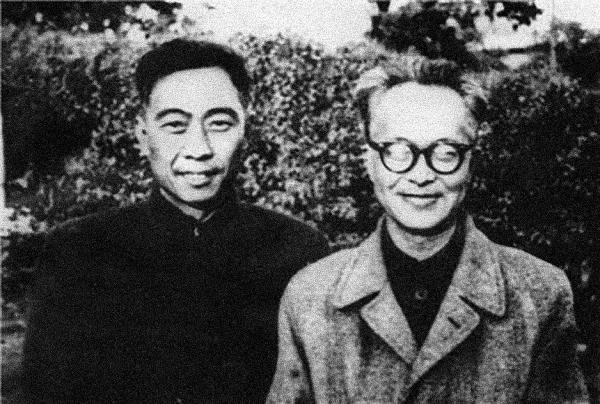

回到1940年代,汪曾祺此時受惠于老師沈從文的指導,在昆明不斷創作。同時,他也在重審前輩的世界觀、人生觀和價值觀,開始思考為何寫作、如何不消耗生命、怎樣“轉業”等問題。與汪曾祺相仿,那一代青年作家們在警報中顛沛流離翻動書籍時,伴隨著自我探索的反思與詰問。(邱悅《論20世紀40年代后期汪曾祺對沈從文的解讀》)同緯度的另一邊,桂林的抗戰也在如火如荼,顛沛流離的作家們,從此地重新出發,讀書創作,談論時局,談論文學,書寫生活,在戰亂和貧困中記錄時代的心境。(相宜《山河受難與文化磁場——抗戰時期海派知識分子在桂林的精神圖景》)

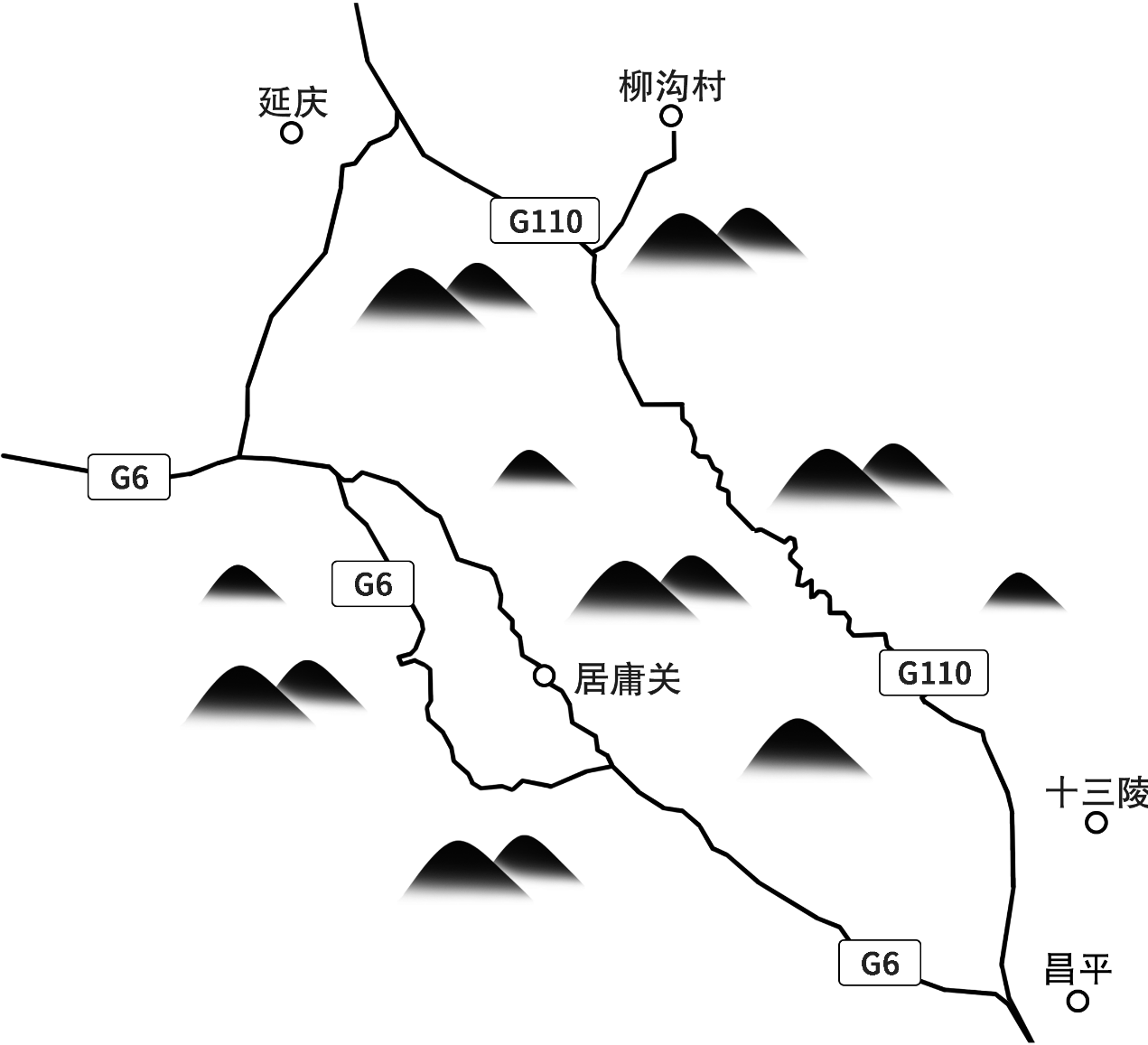

將時間再向前推三百年,柳溝天塹在史書中不斷顯影,留下重要一筆。1644年3月,居庸關失守的背后埋藏著巨大的陰謀,這場陰謀一步步展開,并最終將崇禎皇帝逼上煤山,明朝基業潰于一旦……(唐元鵬《居庸暗度,一場巨大陰謀的前奏》)

還有更多,書頁翻動的聲音,在這個十月,這個秋天。

中國作家網文史頻道編輯陳澤宇

2025年10月31日

相宜|山河受難與文化磁場——抗戰時期海派知識分子在桂林的精神圖景

2023年7月起,文史頻道常設“溫故”專欄,在每月最后一天重溫當月選載佳作及獨家文章。我們希望通過這種方式能階段性地溫故知新,并在互聯網時代有限地保留一點文學記憶與智識。本月還設立固定欄目“頻道頭條”,將每日更新中重點推介的好文歸檔,集腋成裘、寸積銖累、聚沙成塔,以便讀者查閱。

【溫故】往期:

2025年

2024年

2023年