成長的“淺草”,鳴動的“沉鐘” ——從馮至致楊晦書信談起

馮至致楊晦的一封信

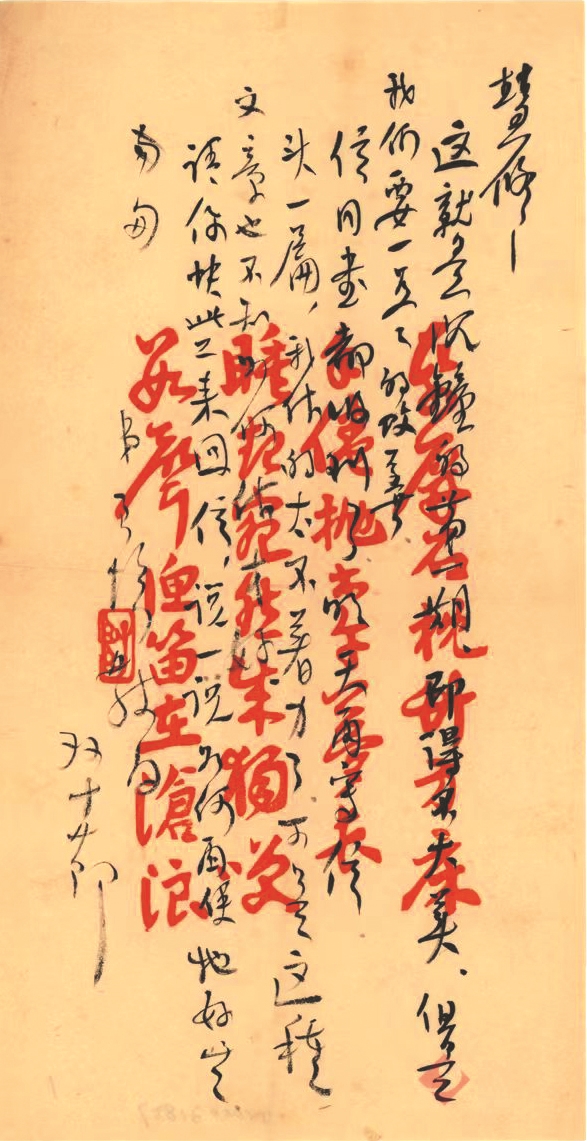

1925年10月10日,馮至(字君培)致信楊晦(字慧修)。書信內容簡短,僅103個字,墨筆行書從右向左豎行寫于彩箋之上。書信開頭便直奔主題:“這就是沉鐘的第一期”。“沉鐘”即《沉鐘》周刊,1925年10月10日出版。刊物出版當天,馮至便寫信告訴楊晦出版情況,并給他郵寄了期刊。

彩箋上印的是宋代詩人蔡確的詩:“紙屏石枕竹方床,手倦拋書午夢長。睡起宛然成獨笑,數聲漁笛在滄浪。”詩文字號較大,紅色字體尤為醒目,乍看,有種喧賓奪主的感覺。但這或許恰好表達了馮至在《沉鐘》周刊出版后的放松心情。

馮至對“《沉鐘》第一期”并不滿意,他覺得“印得不大美”。但是萬事開頭難,加之缺少經驗,以致“做得太不著力了”“這種文章也不知如何做才好”,馮至希望楊晦“快些來回信,說一說如何再使它好些”。

中國現代文學館收藏上世紀二三十年代馮至寫給楊晦的信件100余封,可見二人聯系之密切。上文提到的書信只是其中的一封。從馮至致楊晦的大量信件中,可以看出他對楊晦是多么倚重和眷念。

馮至和楊晦是推心置腹、無話不談的朋友。馮至晚年,回顧一生,深情自述,稱對他“影響最大”的便是慧修,“我個人一生中有所向上,有所進步,許多地方都是跟他對我的勸誡和鼓勵分不開的。他對待學習和事物的認真態度也使我深受感動”。

馮至與楊晦結識并成為終生摯友,這得從他由預科轉入德文系說起。據馮至回憶,1923年秋天,他由預科轉入德文系。蔡元培先生時任北大校長,當時提倡通才教育,允許跨系聽課,馮至樂此不疲,常去聽國文系的課。他比較喜歡的是張鳳舉的“文學概論”,魯迅的“中國小說史”,以及沈尹默關于詩的講座等。

張鳳舉是馮至在北大結識最早、交往最久的教授。張鳳舉教授很年輕,沒有架子,對學生以朋友相待。在馮至讀預科時,張鳳舉就發現了馮至在文學方面的潛能,對其鼓勵有加。他不但在課堂上關照馮至,還常邀其到寓所,一起欣賞音樂,談論文學。在張鳳舉教授家中,馮至結識了對他一生影響最大、親如兄長的楊晦。

楊晦比馮至年長6歲,從北大畢業后,輾轉任教于國內十余所大中院校,因宣傳愛國進步思想、支持學生愛國民主運動而屢遭迫害甚至被辭退。1923年,楊晦由廈門集美中學轉到北京孔德學校(現為北京第二十七中學)任教。馮至一見到他,就有一種親切感和依賴感,兩人很快成為摯友。

孔德學校位于北京東華門內北河沿,與北大文學院毗鄰,楊晦住室的窗子正對著文學院操場。每當傍晚時分,馮至常到操場散步,有時把楊晦的窗子敲開,兩人便倚著窗子,一內一外地交談。若談興正濃,天色將晚,馮至便越窗而入,繼續談到很晚。楊晦雖教“國文”,但大量閱讀歐洲的戲劇,馮至最初的一些西方戲劇知識,大多是從楊晦那里學來的。后來,楊晦到外地任教,他們的友誼并未因此中斷,通過寫信相互傾訴。

上世紀20年代,馮至從中牽線,楊晦、馮至、陳翔鶴、陳煒謨成為無話不談的朋友,共商創辦文學刊物《沉鐘》。馮至曾回憶,在創辦《沉鐘》的朋友中,“對我影響最大、使我獲益最多的是楊晦同志”。從當時的通信和后來的回憶中可以看出,馮至對楊晦的尊敬,不但因為楊晦有兄長的風范,而且因為他具有成熟、堅韌、克己、奉獻等可貴品質。在馮至看來,楊晦是他心靈的傾訴者和慰藉者,是真正的知己。

楊晦對馮至比對親弟弟還親,從思想意識到衣食住行都加以關切。馮至的夫人姚可昆既是楊晦的學生,又是其部下。楊晦擔任《華北日報》副刊主編期間,姚可昆任編輯助理。楊晦介紹馮至和她相識,并最終促成了這樁美好的婚姻。50年代初,馮至與楊晦再度相遇,兩人同到北京大學任教,楊晦擔任中文系主任,馮至擔任西語系主任。兩家都住進了燕東園,楊家在橋西,馮家在橋東,成了近鄰。

1922年初,由林如稷和羅石君發起的淺草社在上海成立,并很快得到了他們在上海和北京的同鄉和同學的響應,王怡庵、陳承蔭、陳翔鶴、陳煒謨、馮至等人先后加入。

林如稷撰寫的《編輯綴語》詳細闡述了《淺草》的辦刊理念:“我們不敢高談文學上的任何主義;也不敢用傳統的謬誤觀念,打出此系本刊特有的招牌。……文學的作者,已受夠社會的賤視;雖然是應由一般文丐負責。——但我們以為只有真誠的忠于藝術者,能夠了解真的文藝作品;所以我們只愿相愛,相砥礪!”

對馮至來說,“淺草”是他文學的真正起步,為馮至以后的文學生涯修橋鋪路。1923年,在張鳳舉教授的推薦下,馮至的處女作《歸鄉》組詩發表在《創造季刊》上,引起了林如稷、陳翔鶴等淺草社成員的注意,他們邀請馮至加入淺草社。在加入淺草社的第一次活動上,馮至認識了北大同級的英文系同學陳煒謨,并由林如稷介紹,開始與上海復旦大學的陳翔鶴通信。“二陳”后來與馮至都成了志同道合的文友。

“淺草”對愛與美的追求,對心靈的倚重,對馮至早期詩作產生了一定影響。如《蛇》中“我的寂寞是一條長蛇”的意象,以細膩的筆觸描繪愛情、孤獨、自然之美,就延續了淺草社對“愛與美”的詩意追求。馮至在《淺草》季刊《文藝旬刊》上先后發表過小說《蟬與晚禱》、散文《交織》、詩劇《河上》、敘事詩《吹簫人的故事》、抒情詩《殘年》等。另外,還發表過海涅、歌德等人的譯詩。其中《蟬與晚禱》被魯迅收入《中國新文學大系·小說卷》中,魯迅在小說卷的導言中稱馮至為:“中國最為杰出的抒情詩人”。

1925年春,由于社團骨干林如稷遠赴法國留學,一些成員也因故退出,《淺草》出至第4期而終刊,淺草社也隨之停止了活動。淺草社存在時間不長,但卻以獨特的心靈表現方式,展現了當時青年知識分子的心理狀態。

《沉鐘》周刊在這樣的背景下開始孕育。一群有著共同追求的文學青年憑借自身的青春沖動與文學夢想走上文壇,他們緣自“生活上的相同感觸和文學上的共同愛好”。

1925年夏天,北海公園首次開放,楊晦、馮至、陳煒謨和陳翔鶴在北海公園湖畔,討論著辦刊計劃以及刊物的名稱。想了半日,名稱仍沒結果。夕陽西下,晚鐘敲響,馮至一下想起剛讀過的德國戲劇家霍普特曼寫的童話象征劇《沉鐘》,便說:“叫作‘沉鐘’如何?”大家當即接受了這個建議,為刊物命名為《沉鐘》,意在以童話劇中主人公堅韌不拔的精神自勉,以示藝術上要堅持到底的意思。

1925年10月10日,《沉鐘》周刊第1期面世,刊頭引用英國作家吉辛句:

而且我要你們一齊都證實……

我要工作啊,一直到我死之一日。

沉鐘社的宗旨即蘊于此。《沉鐘》意在宣稱:從事文藝工作,必須有獻身精神,忘卻家庭與世俗的生活,努力將沉入湖底的鐘敲響。這是四位文學青年的心聲和意志。為表達他們的態度和主張,每期都把古今中外思想家和文學家的名言警句印在刊頭或首頁,這已成為《沉鐘》的特色。

《沉鐘》周刊共出十期,1926年8月改為《沉鐘》半月刊。由刊得名,時人稱為“沉鐘社”。其實,他們從來沒有組織什么社團,“結合的基礎是親密無間的友誼”,馮至在《回憶〈沉鐘〉》一文中說,“只想通過這個刊物發表自己的創作和翻譯,為新文藝做些微薄的貢獻”。

楊晦當時在山東省立第一師范學校任教,馮至經常寫信告訴他《沉鐘》的有關情況。“我們三個人是一齊為《沉鐘》工作的,誰都不容誰有一點懈怠。我們要在為人所不注視的苦寂中,自己弄出一點甜味來。”“他(張鳳舉)有一天找我,說《國民新報》找他編副刊(同魯迅),他說《沉鐘》萬一不往下出時,希望我們給他稿子。但是我們以為,‘沉鐘’二字不到山窮水盡時是不能拋棄的。”

按照分工,陳煒謨和陳翔鶴寫小說,馮至寫詩,楊晦寫劇本,此外還翻譯一些外國文學。《沉鐘》周刊第一期至第四期都是交托給北新書局代為發行的。“我們除了自己校對之外,倒并不覺得有怎么樣的麻煩。”不過從第五期開始,問題出現了:“北新書局對于我們的刊物并不曾以絲毫的注意。甚至于到下期的刊物已經出版時,而上一期卻還留在屋角里,原封未動……”書局一再遷延,從第四期開始,他們不但自己組稿,自己編輯,還自己發行,把編好的稿子送北大印刷廠排印,自己校對,印出來后自己把一部分刊物包扎好寄往外地,把另一部分送到東安市場書攤和大學的傳達室寄售。

令人遺憾的是,盡管社員們付出了很大的努力,但《沉鐘》周刊卻一時沒有取得很大的反響。馮至在11月3日給楊晦的信中說:“我們為我們自己花了幾十塊錢,也勞了不少的力,津津有味的弄出四期《沉鐘》來……我們并不希望在這樣的社會里能得到什么了不得的同情,只有我們朋友互相的勉勵也盡夠了。自從出版一月來,我們的刊物是象走入無人的曠野。”

就在《沉鐘》處于孤寂無聞的狀態之中時,他們的文學活動得到了他們所崇敬的魯迅先生的肯定,這令社員們感到欣喜和振奮。從1925年創刊到1934年停刊,《沉鐘》斷斷續續堅持了八年多。魯迅當時也在北大兼課,雖然他1926年以后去了上海,但始終和《沉鐘》保持聯系,幾乎每期都看。《魯迅日記》中記載,楊晦、馮至、陳煒謨和魯迅多有交往,常到家中請求指點。魯迅日記1926年5月5日寫道:“五日 小雨。……晚得陳煒謨信并《沉鐘》第四期一分(份)。”1926年6月6日:“上午陳煒謨、馮至來。”1929年5月29日:“上午得子佩信。楊慧修來。”魯迅對《沉鐘》給予了高度評價:“看現在文藝方面用力的,仍只有創造、未名、沉鐘三社,別的沒有,這三社若沉默,中國全國真成了沙漠。”在《野草》最后一篇《一覺》中,魯迅動情地寫道:“《沉鐘》就在這風沙 洞中,深深地在人海的底里寂寞地鳴動……我愛這些流血和隱痛的魂靈,因為他使我覺得是在人間,是在人間活著。”1935年,魯迅再次表達:“沉鐘社確是中國的最堅韌、最誠實、掙扎得最久的團體。”

淺草社和沉鐘社是既有關聯又相互獨立的文學社團。若沒有淺草社,陳翔鶴、陳煒謨和馮至就不會彼此認識,成為朋友,“二陳”也不會由于馮至的介紹與楊晦結交。這四個人的交往與合作始終親密無間,陳翔鶴甚至為了純粹的友情,放棄了在復旦的學習,來到北京與馮至和陳煒謨共處。楊晦在《懷念翔鶴同志》中說:“生活上的相同感觸和文學上的共同愛好,像一條結實的紐帶,把翔鶴同馮至、煒謨和我連到了一起,使我們很快成了最知心的朋友。”從1922年初林如稷發起組織淺草社到1934年2月《沉鐘》半月刊出至第34期停刊,淺草—沉鐘社的活動持續了整整12個年頭。淺草社成員大都出生于20世紀初年,在淺草社初建時,他們漸次實現了“人的覺醒”,并萌發了“文的自覺”;于是,借文學來發出“覺醒的人”的真的聲音,便成為這批青年學生的自覺追求。對他們而言,文學是他們靈魂所融、情感所寄之處。從文藝觀和創作傾向來看,《淺草》《沉鐘》之交及以后相當一段時間里,社員們的觀念和實踐都保持了一致性,前后顯示出很強的連貫性,其基本面貌沒有發生變化。淺草社、沉鐘社是前后相續、一脈相承的。

馮至1933年2月在德國留學期間給楊晦的信中說道:“《沉鐘》我都按月收到了。我讀了又快樂又傷心……我們現在是在一種大有意義的‘艱難’之下,至少是對我們自己……《沉鐘》盡我們的能力弄下去吧……我一定不斷地寄稿,銷路如何?每期我們必須賠多少錢?我覺得封面不太好。換一個如何?……”沉鐘社的社員們堅韌堅守、苦苦耕耘,在一種大有意義的“艱難”之下,讓沉鐘長鳴。

(作者系中國現代文學館保管閱覽部副主任)