與之:鄉間的魯迅

三匯中學一年的生活,給了我“大城市”所無法給予的許多東西,廣闊的田野,金燦燦的油菜花,足以令人懷舊的“小山城”的頹敗的景物,坑坑洼洼、彎彎曲曲的古鎮街道,這都不是今天真假混雜的“現代古董”所能擁有的魅力,當然,還有那批天真爛漫、求知欲旺盛的鄉村孩子。不過,鄉村生活也有它難挨的部分,這就是信息匱乏的寂寞。每當夜深人靜,我們還是渴望在豐富的社會信息與切實的人間關懷中變得充實。人性,永遠在夢想的灑脫和現實的飽滿間徘徊,沒有終結。

讀書無疑是打破寂寞的最好的方法。然而,這并不容易,因為,直到二十世紀九十年代初,三匯中學還是一處被排擠在現代信息網邊緣的孤島,能夠找到的可讀之物甚少。

一

我隨身攜帶的行李箱只夠塞下最基本的被褥衣物,除了一本教書必備的字典,其他書籍都難以裝入。學校辦公室里有個報架,上面有《人民日報》《參考消息》《四川日報》等幾種,但是一律都是三天以前的。因為當天的國家大報都得在成都印刷,成都印好發往達州得整整一天,達州分裝好再運送到渠縣又得一天,第三天能夠從渠縣縣城到達三匯鎮,再從三匯鎮過渡到學校最快也是下午光景了。辦公室里還有一部電話機,但是沒有撥號鍵盤,打到任何一處的電話都必須先使勁搖動手柄,這樣才能接通電話局,然后說出你要撥打的地方,由電話局接線員統一轉接,完全是民國時代的風范。當然,常常也是無法接通的。我們男教師宿舍里有一臺九寸的黑白電視機,不知道是學校的配置還是原來房主李主任所有,但只有反復拍打才可能突然出現一片雪花,偶有人影晃動,總之我們從未成功收到任何一段連續的節目,后來也就閑置在那里了。

不過,學校里卻有一處小小的圖書室,寬大粗糙的閱覽桌上堆著一些過期的報紙,還有數排藏書架,上面主要是各科的教材、教參和其他教學資料,少許陳舊的“十七年”小說。一位慈眉善目的老太太守在那里,因為幾乎沒有人進來,她就不緊不慢地織毛衣,做手工。百無聊賴之中,我也去圖書室翻看過期報紙,一來二去也就和老太太熟絡起來,她說:“靠里邊還有些舊書,你可以自己進去找找。”于是我掠過那些花花綠綠的教學讀物來到了最里層的書架,在這里,發現了一長排的魯迅著作的單行本,半新不舊的,全都是一九七三年“文革”期間的版本。

三匯中學的教學樓,作者攝于2024年

三匯中學的教學樓,作者攝于2024年

這當然不是大學學術的推薦書目,但是,遙遠的三匯中學,沒有可能跟隨八十年代的學術發展,為這些孩子的語文學習備好新版的《魯迅全集》。這些二十年前的印刷品,已經能夠滿足我彼時彼刻的閱讀需求了。

二

就從魯迅讀起吧!

在大學的現代文學課堂上,我也是從魯迅讀起的。

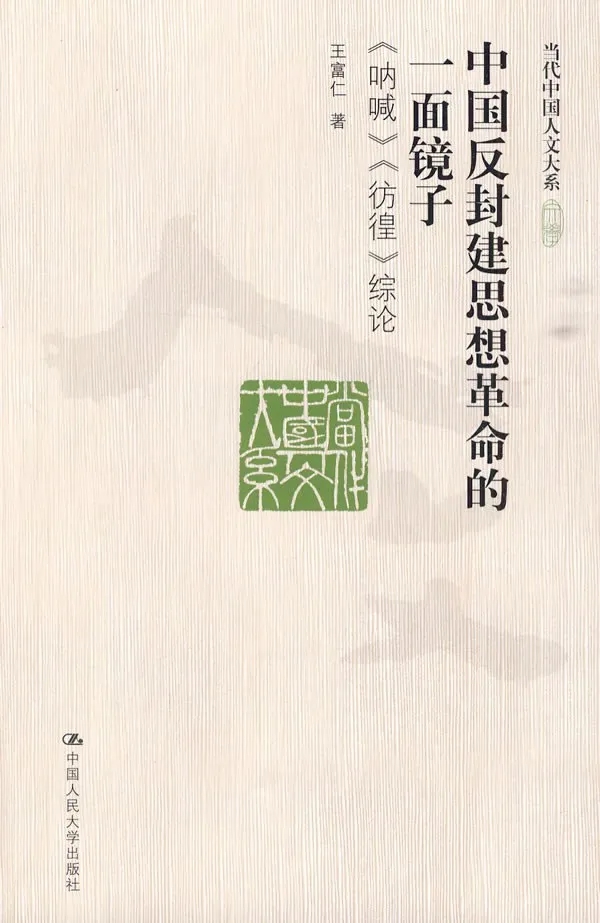

二十世紀八十年代,王富仁老師的《〈吶喊〉〈彷徨〉綜論》打開了我們這一代人的視野,一時間,閱讀魯迅、評論魯迅成為理所當然的事情,借著評論魯迅來“自我發現”卻是更大的企圖。學生年代膽子大,竟然首先就從老師的論著中尋找破綻,于是我寫出了《〈傷逝〉與現代世界的悲哀》,也因為王老師的寬容,推薦到當時大名鼎鼎的《名作欣賞》發表,從此走上了閱讀魯迅的學術之路。

王富仁《〈吶喊〉〈彷徨〉綜論》,中國人民大學出版社,2010年

雖然歷經中國歷史的變幻,魯迅卻始終屹立不倒,這曾經引起了某些憤世嫉俗者的疑惑,質疑魯迅精神與某些基因的內在關系。其實并不是魯迅一定要拽住我們,以“導師”自居,而是每當中國社會發展進入某些晦暗的時刻,當那些眼花繚亂的學說和思想都隱身不見的時候,能夠在暗影重重中支撐我們的精神,激勵我們生存的恰恰就只剩下魯迅了。王富仁老師的“思想革命”學說固然彰顯了一個新時期的魯迅形象,但是真正打動他的“魯迅記憶”卻延續在最樸素的生存之中,當我讀到這樣的文字,在心中激蕩的回響久久不息:

《魯迅全集》沒有給我帶來什么好處,反而把我可以有的“錦繡前程”給毀了。但我沒有后悔過,因為我覺著有些人活得怪沒有意思。活得巴巴結結的,唯唯諾諾的。魯迅雖然一生不那么順,但活得卻像個人樣子。人就這么一生,窩窩囊囊的,想說的話不敢說,想做的事不敢做,明明對人對己都有好處,卻還是不說,專撿那些對人、對己都沒有好處但能討人喜歡的假話大話說。我喜歡魯迅,就喜歡他說的不是假話大話,說的不是專門討人歡心的話,雖然當時年齡還小,懂得的事理不多,但這點感覺還是有的。直至現在,一些學者仍然認為魯迅對人是很惡毒的,但我讀魯迅作品卻從來沒有產生過這種感覺。我從我的經歷知道,魯迅實際是對人、對自己的民族、對人類沒有任何惡意的,只是他不想討好人,別人聽了他的話感到不舒服,而在中國,有權勢的人總是能收到很多很多恭維的話、甜蜜的話的,而他們在魯迅那里卻收不到這樣的話,魯迅就不招在社會上有勢力的人的喜歡,而一當有勢力的人不再關愛他,就有很多人前來找他的岔子。(王富仁:《我和魯迅研究》,《魯迅研究月刊》2000年第7期)

魯迅不僅打動了少年王富仁(雖然他那個時候可能還沒有想到過什么“思想革命”,什么“研究體系”),在八十年代結束的時候,其實也繼續打動著我,雖然我已經知道了“思想革命”,也自覺地認同了新的“研究體系”。但是任何理性的學習都不能代替真切的人生感受,當我不得不棲身在城市的遠方,在校園思潮的邊緣重新生活的時候,也必須重新面對周邊的荒寂和自我精神的孤獨,某些歷史的情景似乎因此被“重建”,而我則別無選擇地只能與魯迅相遇,在那個缺少知識和當下信息的角落,魯迅是唯一可以拂去塵埃,自由捧讀的內容。我覺得,人生的境遇不僅讓我進一步走進了魯迅的世界,其實也走進了少年王富仁的世界,在這個現代中國人都有可能經歷的“典型”環境中,我們都有機會閱讀和體驗那一種“典型”的情感。

《吶喊》《彷徨》我都讀過了好多遍,那就再讀《故事新編》吧。圖書館里的老太太讓我隨意借閱任何書籍,我抱了一大堆的魯迅讀物回宿舍,既有作品,也有各種各樣的注釋和闡發。雖然這些“政策圖解”式的闡發幾乎沒有什么說服力,但是它們都與魯迅的原作排列在一起,卻也構成了一種奇異的“學術氛圍”,告訴我這是一件有無數人積極參與的事業,而此時此刻,與他們為伍的我是值得的。多多少少,它們的存在也給了我信心,給了我動力,或者在我后來捉筆表達心得的時候,成了我可以面對的討論的對象。現在,我明白了,生活的寂寞也可以通過這種學術氛圍的形成和解構獲得超越。

“文革”時代的“魯迅論”沒有什么理性的含量,這留給了我充分的自由閱讀的空間,面對《故事新編》的文字本身,我投入、沉浸、咀嚼,努力辨認那些奇譎詭異的神話敘述的真切的人生意味,然后記錄下我各種新鮮的感受。《吶喊》《彷徨》之后的精神世界好像正在為我徐徐展開,那里有夷羿“英雄末路”的尷尬,有眉間尺義無反顧的復仇,也有不肖子孫對創始之主女媧的無賴似的糾纏,這仿佛是一個五四退潮、“啟蒙”終結的故事,而魯迅似乎從現實的沙漠被拋入了歷史的荒原,在當代生活的遠方回望人生。不知怎的,這樣的情景也令脫離城市喧囂、置身田野鄉村的我更能“共情”。

三

我用文字敘述自己的這些閱讀的發現,就是出于對魯迅文字世界的再現,并不需要太多的理論的周旋,這樣的讀書體會反倒更加真實和樸素。當然我渴望回應和印證,于是在一番表達的掙扎、文字的搏斗之后,我試探著在身邊支教的同事中尋找知音。歷史李老師和語文康老師都主動或被動地成了我文章的聽眾,尤其是康老師,原本就是西南師范大學出版社新入職的文學編輯,對文字的敏感和文章規范的看重已經成了她的一種職業本能,她有時候近于苛刻的挑剔讓我很是沮喪,但一種征服編輯的頑強也因此生成。歷經反復的磨礪,終于康老師流露出了滿意的表情,這不禁讓我暗自慶幸。翻閱那些已經在復寫紙上成形多時的稿子,康老師說:“你可以找個雜志投出去啊!”

對啊,投稿吧!我馬上想到了北京的《魯迅研究月刊》。一九八七年,因為王富仁老師研究的爭議,我連續關注和閱讀了這份雜志上的許多文章,那些質疑、批評王老師的論文令人莫名緊張,有時甚至產生隱隱的窒息之感。但是也是這一份雜志,連載了王老師數萬字的長篇回應,一時間傳誦廣泛,讓很多關心王老師的師大師生深感寬慰。我記不得雜志的準確地址了,只好在信封上寫下一個籠統的“北京阜成門北京魯迅博物館”,當然,裝入的稿件是整整齊齊的。三匯中學附近沒有郵件寄送處,第二天一早,我就出發,走了半小時的機耕道,再乘輪渡過河,找到三匯鎮上的郵政所,用掛號信將稿件寄往北京。

作者通過輪渡到三匯鎮上的郵局,將稿子投寄《魯迅研究月刊》

三匯與北京,在我的心中隔著千山萬水,我并不期待很快就有什么消息。不過,等待卻也沒有那么長久,數月之后,一封魯迅博物館的郵件寄到,告訴我論文將在近期刊出,落款署名“高遠東”。再過了一段時間,雜志也寄到了。我激動地拆開裝有兩冊樣刊的大信封,輕輕撫摸著信封上的藍色名字:魯迅研究月刊。想象著它如何來自我曾經熟悉的北京,又如何穿越崇山峻嶺來到這偏遠的川東鄉村,由此打通我感受過的熱烈的一九八〇和冷寂落寞的一九九〇,似乎也打開了我人生的一條新路,或許對《故事新編》的閱讀就是這一新路上的正確的選擇。

我不記得文章發表的喜訊讓我有怎樣的慶祝,是不是拉上朋友在校外的田野上乘興而行?是不是渡河上街,到三匯鎮里游走餐飲了一番?又或者是在夜色降臨之后,在臺燈下興沖沖地高聲朗讀,向我的同事康老師炫耀雜志精美的印刷和新鮮的墨色?這一段記憶的模糊很可能還是被《故事新編》帶給我的通向未來的光亮所掩蓋了。總之,我記得最清楚的還是愈加勤奮地閱讀和寫作,是一篇又一篇的閱讀心得傳到了康老師(編輯)的眼前,又是遭遇了一次次的批評和質疑,而到最后,我竟然完成了對這部小說集的完整的闡釋。

對我來說,《故事新編》是完整走進魯迅的一次嘗試,對于我曾經寂寞的支教生活來說,魯迅是我重新發現人生意義的一個契機。它也讓我的語文教學煥發出了新的光彩。那時的高中語文沒有《故事新編》的篇目,但這并不妨礙我在自己的課堂上為同學們講述這部小說的熱情,而且我很快發現,其中那些神異的想象可能更能引起同學們莫大的興趣。幾次魯迅的補充閱讀之后,同學們都讓我繼續為他們推薦魯迅的作品,似乎課文中反復出現的魯迅也不能滿足他們的渴求。新一年的五一勞動節,就在學校放假的前夕,我正在收拾東西,準備回重慶看望父母,一個學生找到我,問我能不能在重慶替他買到《魯迅全集》。這是一個家庭條件并不寬裕的孩子,我看到過他背著大米來學校“搭伙”,用自家的糧食換取日常生活的飯票。他的要求讓我吃驚不小。當然,那個時候,重慶的書店里也買不到魯迅的全集,我也一時不能幫他完成這個心愿。

作者和他的學生們

新時代的今天,我們常常聽到這樣的感嘆:魯迅對今天的中學生來說還是有點難,或者說離他們有點遠。有時候我百思不得其解,難道當下的孩子在理解能力上大幅退化了?或者,就是社會本身發生了什么翻天覆地的變化?在我的記憶中,魯迅不就在遙遠的鄉村找到了知音,而且深深地影響了一代質樸的孩子嗎?