以文學微光映照女性記憶 ——中拉作家共話女性書寫

2025年10月31日下午,上海巴金圖書館內暖意融融,桂香浮動,由中國作協外聯部、上海市作家協會、巴金圖書館和上外-西班牙皇家學院聯合研究中心共同主辦的“女性書寫,阿根廷或全世界”文學對談活動在此舉行。阿根廷文學院院士、作家安赫拉·普拉德利(Angela Maria Pradelli)、上海外國語大學教授、博士生導師于漫,以及作家、譯者、跳島FM主播于是齊聚現場,圍繞拉美文學的精神譜系、女性書寫與集體記憶等議題,展開了一場跨越語言與文化的思想交流。

活動海報

在歷史暗處,點亮女性的記憶

本次對談聚焦于安赫拉·普拉德利的小說《世界的暴烈呼吸》。該書以1976年至1983年阿根廷政治獨裁時期的“五月廣場祖母”事件為背景,將沉重的歷史創傷濃縮于一個六歲女孩的視角——她被迫與家人分離、被剝奪真實身份,在暴力與壓抑的時代洪流中艱難生存。安赫拉分享了她創作這部作品的初衷:“我想站在孩子的身體里,感受她的痛苦,還原她的體驗,即使她尚不具備足夠的語言能力來講述這樣一個驚心動魄、灰暗沉重的故事。”她強調,文學不僅是敘事的藝術,更是面對歷史真相、重建個體聲音的途徑。“當女性開始寫作,我們有責任探索一種不同于男性的聲音”。

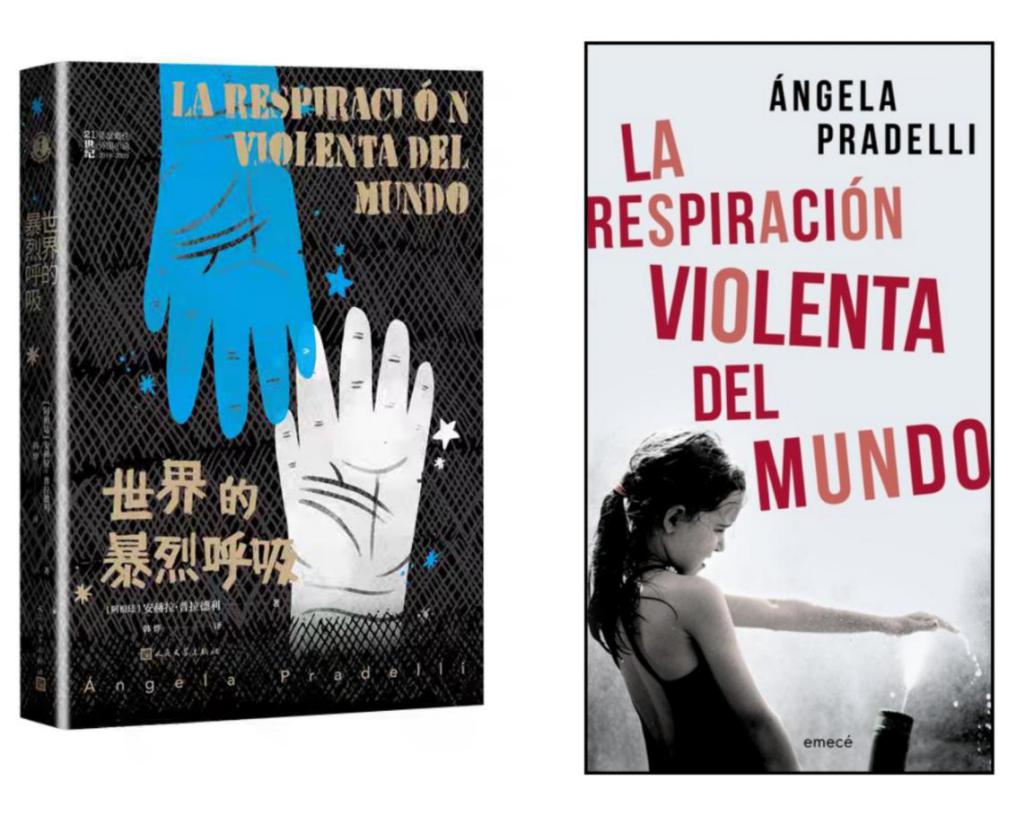

《世界的暴烈呼吸》中西語版

于漫從文學批評的專業角度,深入剖析了這部作品的獨特價值。她指出,不同于同類歷史題材作品中常見的宏大政治敘事,安赫拉以細膩的日常細節為切入點,用孩童眼中的世界映射時代的創傷。這種敘事方式,恰恰展現出女性書寫在表達脆弱與堅韌、痛苦與希望時的獨特力量,讓讀者能更直觀地觸摸到歷史背后鮮活的生命溫度。

在魔幻之外,是她們真實的日常

在對談中,嘉賓們進一步探討了拉美女性寫作的流變與特質。從伊莎貝爾·阿連德到薩曼塔·施維伯林,從魔幻現實主義到日常碎片中的細微洞察,女性作家不斷拓展敘事的邊界,以廚房、花園、街道等“微小場域”折射出社會動蕩、身份認同、歷史創傷和生存困境等深刻命題。

安赫拉談到,如今已少有女性作家囿于魔幻現實主義的框架,但她們的筆觸延伸至現實中那些非常破敗、灰暗的空間,這本身即是魔幻現實主義在當下女性寫作中的一種表現。

于是則認為,女性書寫并非局限于“女性題材”,而是以獨特的感知方式重構我們對歷史與現實的理解。她以《世界的暴烈呼吸》中“殺蝸牛”的細節為例,闡釋女性如何在平凡場景中表達內心的風暴和無處宣泄的力量。于漫對此深表贊同,她指出拉丁美洲的女性創作,大致可以理解為“在魔幻之外,繼續自己日常的碎片。”

圖為嘉賓對談交流

當阿根廷的聲音,在上海被聽見

活動現場還設置了精彩的朗讀環節,安赫拉?普拉德利誦讀《世界的暴烈呼吸》原著片段,學生聽眾代表則朗讀中文譯文。兩種語言交織,讓來自阿根廷的故事,在遙遠的中國生出了新的生命力。安赫拉動情地說:“這是我第一次聽到有人用中文朗讀我的作品,是一個非常美好的經歷。我的故事發生在阿根廷,卻能在遙遠的中國被閱讀、被討論,這本身就是文學的奇跡。”

圖為學生代表朗讀安赫拉作品選段

圖為現場觀眾與嘉賓互動交流

安赫拉·普拉德利曾于2016年參與上海作協國際寫作計劃,并在駐留期間創作了多篇與中國相關的詩歌與散文。她回憶道:“在魯迅公園,我與一位中國讀者聊起李白。那一刻,我們雖來自截然不同的文化背景,文學卻讓我們如此接近。”她表示,盡管阿根廷與中國遠隔重洋,但文學讓兩國讀者得以共享情感,共鳴思考。

于漫從文學史的角度,為現場觀眾解讀了阿根廷文學的獨特魅力。她認為,阿根廷文學雖深受歐洲影響,卻在其本土敘事中綻放出獨特的光彩。像《馬丁·菲耶羅》這樣的作品,正因為根植于民族的土壤,才成為我們理解阿根廷精神世界的文學路標。

從事文學翻譯的于是呼吁,中國讀者不僅應繼續閱讀那些經典作家,也應將目光投向新一代拉美作家,看他們如何以多元的筆觸,描摹并回應我們共同面對的當代社會。她同時強調,翻譯不應該只是“引進來”,更要“走出去”—把中國的好作品翻譯成西班牙語,讓拉美讀者也能了解中國文學,這樣才能讓中拉文學交流真正雙向流動。

本次對談是中國作協“感知中國——拉美作家在中國文學現場”項目的系列活動之一。該項目通過邀請拉美作家走進中國,與中國作家、學者、譯者展開對話,深化其對中國文學整體風貌的理解,推動中拉文學界在創作、翻譯與出版層面的深度合作。接下來,中國作協將繼續通過此類項目,邀請更多拉美作家走進中國文學現場,感受中國文學的多元與豐富,助力中拉文學在交流中互鑒,在對話中共鳴。

相關閱讀: