短長書 | 《親愛的人們》:當“溫情”成為新的總體性話語

2024年,中國作家網特別開設“短長書”專欄,邀請讀者以書信體的方式對話文學新作。“短長書”愿從作品本身出發,有話則長、無話則短,也愿從對話中觸及當下的文學癥候,既可尋美、也可求疵。紙短情長,我們希望以此形式就文學現場做出細讀,以具體可感的真誠探討文學的真問題。

“生活就是這樣,有時候你感覺前面就是斷頭路,讓你寸步難行,當你大著膽子跨出步子以后,會發現也有峰回路轉的喜悅。”在寧夏,在西海固,馬金蓮的寫作愈發成熟老道。她在《親愛的人們》里捻聚起“厚重的”與“輕盈的”,寫就西北鄉村四十多年“山鄉巨變”。可以說,馬金蓮作品中的“溫情”氣質,除歸屬個人風格外,還參與建構了屬于一個時代的總體性寫作話語。“短長書”第18期,文學研究者蔡巖峣、楊宇航從《親愛的人們》說開去,談及“80后”寫作、社會結構與本土尋根。

——欄目主持人:陳澤宇

本期討論:《親愛的人們》

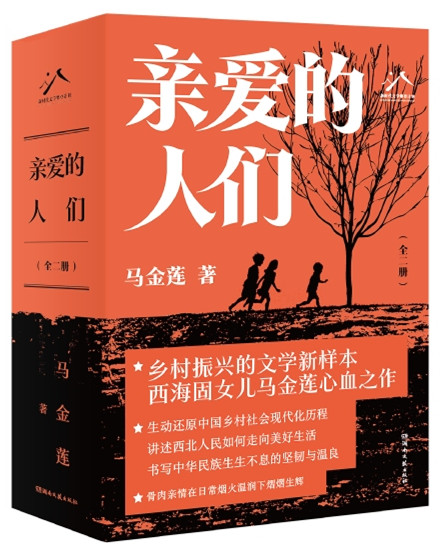

《親愛的人們》,馬金蓮 著,湖南文藝出版社,2024年4月出版。

《親愛的人們》通過講述馬一山、祖祖、舍娃等一家五口的人生命運故事,以真摯飽滿的情感、細膩生動的語言和堅實豐厚的鄉村生活經驗,真實描繪中國最貧困地區西海固人民逐步擺脫貧困、追趕新時代步伐、走向美好生活的歷史圖譜,生動還原了中國鄉村社會的現代化歷程,書寫出中華民族生生不息的堅韌與溫良,骨肉親情在日常煙火溫潤下熠熠生輝,鑄就了鄉村振興的文學新樣本。

該作保持了馬金蓮一貫的語言氣息,情感飽滿鮮活,讀來催人淚下,溫暖動人。尤其作者對父老鄉親的感同身受和超高熟悉度,讓人感佩作者的真誠和用心。作品寫的不僅僅是中國西部人民,更是作者的一個個親人、作者深愛的中華兒女們,這種同主人公同呼吸共命運的敘述,讓人印象深刻,回味久遠。

作者簡介

馬金蓮,回族,寧夏人,現為固原市文聯副主席、中國作協全委會委員,兼任中國少數民族作家學會副主席、寧夏作協副主席。出版小說集《長河》《1987的漿水和酸菜》《我的母親喜進花》《愛情蓬勃如春》等15部,長篇小說《馬蘭花開》《孤獨樹》等4部。獲中宣部“五個一工程”獎、魯迅文學獎、全國少數民族文學創作駿馬獎、中華優秀出版物獎圖書獎、首屆茅盾新人獎、郁達夫小說獎、華語青年作家獎、《小說選刊》年度獎、《民族文學》年度獎等獎項。多篇作品入選外文選本,并被翻譯為英文、阿文在國外出版。

短長書

蔡巖峣,江蘇常州人,文學博士,中國人民大學文學院博士后,從事當代文學與文化批評,在《文藝爭鳴》《中國文學批評》《當代文壇》等雜志發表評論、詩歌若干。

宇航兄:

最近讀到馬金蓮的《親愛的人們》,知道你在研究鄉土文學,有許多新的見解,因此寫信與你交流,期待你的回應。

初次聽聞馬金蓮,是她的那篇獲得魯迅文學獎的短篇小說《1987年的漿水和酸菜》。小說的名字起得質樸,內容也很平順且溫情。作者以少女“我”的視角展開敘事,不設跌宕起伏的情節,而是將家鄉“臥漿水”的飲食風俗徐徐道來,并以飲食為媒介,將爺爺、奶奶對家人的寬厚仁愛,以及西北農村的日常生活圖景活畫出來。由這篇小說進入馬金蓮的文學世界,大抵可以感受作家的文學風格。

總的來看,鄉土、苦難、地域、女性、兒童、民族等,一直是馬金蓮寫作的關鍵詞。《親愛的人們》中,作者以1980年代以來寧夏“西海固”的羊圈門村為背景,以李、馬、牛三姓氏族,兩代人的個人奮斗史和鄉村發展史為核心展開敘事。其中重點塑造了馬祖祖、馬舍娃、馬碎女、牛八虎等農村青年形象,此外還包括馬一山、李有勞、馬德福等農村知識分子與農村干部角色。在從鄉村至城市,從貧窮到脫貧的歷史進程中,每位人物都做了基于時代條件的個人命運抉擇。但值得注意的是,在這部小說里,作家所著力強調的并非是強大的歷史現實邏輯,而是超越于這一邏輯之上的,人與人之間的“溫情”。在馬祖祖與馬舍娃姐弟,以及馬舍娃與擺蘭香、“父親”與“母親”之間,這種“溫情”敘事得到了最為充分的印證。這也是作者將這部小說命名為“親愛的人們”的根本原因。而在對《親愛的人們》及近年來長篇小說的閱讀中,我感受到一種“溫情”的寫作話語正總體性地生成。因此我不準備局限于這部小說的情節與人物,而是想將話題打開,與你談些更寬泛的問題。

作為一名“80后”作家,馬金蓮在選材和寫法上都與同代際的作家有著明顯區別,甚至提起“80后”(如果還有這種說法的話),我們并不會立刻想到她。眾所周知,“80后”“80后作家”“80后寫作”是21世紀初,以代際命名作家與寫作現象的一組批評概念。作為對20世紀末“青春寫作”命名的延續,“80后寫作”在內涵上更具闡釋空間,也更使人一目了然。據學者江冰的研究,在2004年美國《時代》周刊雜志以中國作家春樹為封面,并對“80后”命名起到決定性影響之前,一批“80后”作者已經借助互聯網平臺和“新概念”作文大賽陸續出場。其中前者有李傻傻、春樹等人,后者則有韓寒、郭敬明、張悅然等等。此后,隨著大眾媒體和圖書市場的強力助推,“80后文學”逐漸成為新世紀第一個十年最具話題性的文學現象之一。但頗有意味的是,與韓寒、郭敬明年齡相仿,開始寫作時間也相近的馬金蓮,卻無緣進入這一“轟轟烈烈”的文學命名。“馬金蓮們”的失落并非個別現象,與后來出現明顯分化的“80后”作家及其寫作不同,早期的“80后寫作”城市屬性相當鮮明。從“80后”作家出場的外部條件看,北京、上海、武漢、西安等大城市的生活經驗、高等學校的教育背景、互聯網新興媒介的運用、圖書出版市場的加持等,都在根本上決定了這批作家出場時的文學光譜,即新世紀初中國蓬勃發展的城市化進程中,最為活躍、躁動,也最新穎、求變的一部分。同時,從“80后寫作”的文本內容看,無論是郭敬明筆下的上海“小時代”,還是春樹筆下以北京為背景的“殘酷青春”,唯有城市及與城市相關的一切,才構成和表征著一個代際作家的“自我”更新。與之相反,這一更新的背面——中國更廣大的農村地區,則陷入了“沉默”。李傻傻,作為當時幾乎唯一被大眾所熟知,且書寫農村的“80后作家”,也只是在《被當作鬼的人》這部集子里,以書寫湘西記憶的一些清新、鄉野的散文觸及了農村生活,他的更加出名的長篇小說《紅X》,則是典型的80后“青春寫作”,具有明顯的城市受眾傾向。

在某種程度上,早期的“80后寫作”與“殘酷青春”及“城市”之間,具有天然且固定的聯系。有敏感的學者將這些以互聯網為載體、以反叛青春為主題的“80后寫作”稱之為“亞文化寫作”,如吳俊就將“80后文學”命名為“亞文學”。而從西方引進的“亞文化”概念,本身即是西方工業化和城市化進程加快后的產物。正如無法想象沒有紐約、芝加哥、倫敦這樣大城市角落和邊緣文化空間的“亞文化”,中國呈現為“抵抗”姿態的“80后寫作”,也無法不在新世紀以來城市化興起的整體背景中看待。在一次討論中,批評家黃平將“80后文學”定性為“城市化時代的青年文學”。黃平認為:“當我們討論‘中國夢’的時候,這是一個巨大到無法言說的能指;而當我們面對‘北京夢’‘上海夢’之類的城市化運動所催生的召喚性結構時,無論在話語層面還是實踐層面,都構成了我們鮮活真切的體驗。”這種判斷不僅是對一個代際文學的概括,也是對一個時代文學的概括。新世紀第一個十年中這種“召喚性結構”顯然就是“城市化”及與之緊密關聯的經濟“全球化”,也即從1980年代中期以后,“改革”的重心從農村向城市轉移以來,持續深入的“改革”與“開放”。這樣一些事件可以視為那個時代的縮影:2001年,中國經歷反復磋商終于加入世界貿易組織;2008年,北京成功舉辦以“同一個世界,同一個夢想”為主題的奧運會;2010年,上海又緊接著舉辦“城市,讓生活更美好”的世博會。與此同時,馬金蓮筆下的寧夏“西海固”則是聯合國糧食署認定的“最不適宜人類生存”地區之一,是需要國家不斷政策扶貧的“西部”,在時代的文學版圖中它的面貌始終不夠醒目。

但恰恰是彼時馬金蓮寫作的邊緣性,與此時馬金蓮寫作的受重視,值得我們認真分析。不妨從多個角度來觀察她的寫作。首先,從鄉土寫作的縱向視角看,新世紀以來,特別是新世紀第一個十年,大量出現的鄉土長篇小說是鄉土寫作的重點。這些長篇小說又可以分為偏重歷史感與注重現實性的兩條脈絡。莫言的《生死疲勞》(2006)、閻連科的《受活》(2004)是偏重歷史感的代表,兩部小說皆以濃厚的“新歷史主義”筆法,將中國當代史的結構融入到鄉土社會的歷時性變遷中,將當代中國鄉土社會的政治經濟問題,雜糅為總體性的荒誕歷史寓言。賈平凹的《秦腔》(2005)、周大新的《湖光山色》(2006),則是鄉土寫作中更重現實性的一脈。在周大新的《湖光山色》里,我們可以看到繼承自1990年代“現實主義沖擊波”小說的強烈現實批判,但以賈平凹的《秦腔》為代表,越來越多的作家開始采取更日常的寫法,進行流年密織式的敘述。小說中,新舊人物的思想異動,對農村發展問題的考量,以及“改革”矛盾積弊的化解等,隱含在小說平實的敘事里。這種寫法回應了20世紀后期當代文學形式實驗的疲乏,和“新歷史主義”敘事過度寓言化的傾向,成為21世紀鄉土寫作的主流。通過日常生活細節的堆疊,“城鄉現代性沖突”的營構,鄉土小說設置了一套通用的筆法。馬金蓮在總體上也采用這樣的寫法,但或許由于筆力不逮無法像前輩作家那樣直接進行宏大敘事,或許是因為身處“西部”面臨著和“東部”判然有別的經濟文化背景,又或許是因為自身的文學天性,在早期的小說中,青年作家馬金蓮更注重以“情”為本體。因此我們不難在《掌燈猴》《糜子》《碎媳婦》《父親的雪》這樣的篇目中,反復地讀到發生于西北鄉村的勞作、吃食、針黹、掃灑庭除、家長里短等日常生活。用一個核心結構來概括馬金蓮所有的前期小說,可以歸結為:一位年輕女子對未來全部生活的隱憂。

而與同代際的作家橫向對比,馬金蓮的寫作又呈現出一種奇異的穩定性。不妨舉幾位80后作家的例子,如早期的韓寒、郭敬明、春樹已經停止了寫作,張悅然從《繭》開始轉入歷史思考,近年來轉向了小說研究;21世紀第二個十年到第三個十年的80后作家里,孫頻、王威廉經歷了明顯的題材轉型,鄭小驢、魏思孝、遠子、趙志明等雖然在近年來寫出了不少關于農村的優秀作品,但早期的寫作視角并不固定,在城鄉之間游走,且敘事風格并不鮮明;而頗具影響的“新東北作家群”如雙雪濤、班宇、鄭執則是觸及了當代“城市中國”的歷史癥結,并引起了大眾普遍性懷舊情緒。反觀馬金蓮,從2000年至今,她一直深耕于“西海固”,始終將“西海固”的鄉村生活,及帶有自敘傳色彩的人和事作為小說的主要內容。從2005年的《掌燈猴》,到2008年的《碎媳婦》,再到2014年的《1987年的漿水和酸菜》,我們似乎看不到太多寫法和題材上的突變。相似的日常敘述,相似的含蓄情感,相似的溫情文字,這些構成了她過于明晰的個人風格。到了2014年,作家的第一部長篇小說《馬蘭花開》中,敘事的節奏和語調保持著溫情細膩,只不過作家此時已有意識地將此前零散的敘述結構化,并引入“城鄉沖突”的矛盾,通過主人公馬蘭——一名具有獨立意識的鄉村女性,開辦養雞場并改變家庭境況的書寫,超越了坐在炕沿上憂愁未來的小媳婦形象。從《馬蘭花開》到2021年的《孤獨樹》,作家的溫情筆調繼續保持。通過留守兒童哲布的視角,作家動情討論了“西海固”家鄉所遭受的來自城市的沖擊及其創傷。主人公哲布種在山坡上的五棵樹,唯有與自己同名的一棵活了下來,這棵樹象征著“西海固”鄉土未來發展的脆弱與希望,而象征著傳統觀念的“爺爺”與“奶奶”,與象征著對城市盲目追求的“爸爸”和“媽媽”則都以“枯萎”作結。

不可否認,近年來馬金蓮的短篇小說和長篇小說,正逐漸強化對于“西海固”鄉土社會的批判思考,這些思考無疑是有深度且有價值的。但我以為,這種批判思考并不是馬金蓮的專長,也不是她如此出眾的原因。馬金蓮的重要性在于,她提供了當下文學寫作中比較稀有可貴的“溫情”氣質,這種“溫情”氣質又符合和建構了屬于一個時代的總體性寫作話語。

我想,是不是可以從這樣幾個方面來理解這種“溫情”:其一,它是作家的文字天賦。馬金蓮的小說具有濃厚的西北口語色彩,這種口語色彩提供了“80后”作家里少見的不可通約性。當以普通話寫作成為“80后”,乃至更為年輕的“90后”作家的普遍選擇,那它所表征的就不僅是城市邏輯也即現代性邏輯的最終勝利,也表征著自1980年代“尋根”以來,作家們努力開創的“地域”文化自覺的式微。這種“地域”文化自覺,又顯然具有整體性的文化啟蒙意義。所幸的是,近年來有關“新地域文學”的討論使地域性的話題重回大眾視野,但真正在文字上表達得出色的作家并不太多。

其二,馬金蓮的小說多取材于“附近”,特別是她從未離開過的“西海固”家鄉。作家以個人經歷為底本,以普通人而非知識精英的目光平視周遭事物,并統統將其納入敘述,這種心態和目光,使馬金蓮的寫作整體上心態較為平和,也更有韌性。一個有意思的現象是,馬金蓮筆下的人物多不是“一次性”的,這和習慣性營造“人物畫廊”的當代青年寫作,特別是短篇小說寫作,有著明顯區別。馬金蓮筆下的人物會以某種關聯性的方式,反復地出現于不同的作品。如小說里經常出現的碎女、哈塞、賽麥、舍娃,和即使名字相異,但人物經歷、性格頗具巧合的“父親”“母親”“爺爺”“阿訇”“信徒”等。這些父輩、祖輩與青年男女,總讓我有“身邊人”的親切感覺,“他/她”們共同構成了一個文學“感受”的世界而非僅是文學“閱讀”的世界。此外,如果說從《馬蘭花開》開始,作家就有意識將過去的經驗綜合,那么到了《親愛的人們》這種綜合的意識更加強烈。小說里的擺蘭香,讓我立馬聯想起《馬蘭花開》里的馬蘭。而馬家大女兒祖祖、二兒子舍娃與小女兒碎女的人物結構,及由此輻射開來的“羊圈門村”,整體性地映射了作家此前塑造的“西海固”鄉土社會。

其三,馬金蓮的小說有一種虔敬的宗教精神,這種宗教精神外顯為一種超脫、清潔的生命意識,并進而影響了馬金蓮所有的作品。評論家如孟繁華、邵部就曾分析過馬金蓮小說里的“回族鄉村超穩定文化結構”。宗教文化心理在馬金蓮獲得“駿馬獎”的中篇小說《長河》里,表現得最為明顯。作者將幾種死亡并列,其中包括青年男子、女童、母親和老漢,在“生死”——這一世俗生活的極致問題之上,馬金蓮又看到了超越性的意義。小說結尾寫到,“村莊里的人,以一種寧靜大美的心態迎送著死亡。死亡是潔凈的,崇高的。”有的評論者將這一“生死”觀比之于蕭紅,將馬金蓮的《長河》比之于蕭紅的《呼蘭河傳》,但事實上兩者的內核有本質區別,馬金蓮的寫作譜系無疑更應追溯至張承志。但可以承認的是,這種宗教的超越性意識在作家近年來的小說里有了更豐富的建構和表達,母性、大地、童心也成為了其不可缺少的重要組成。《親愛的人們》里沒有涉及到宗教,但是祖祖、舍娃兩位主人公的經歷,卻讓我體會到了某種超越性意識的再現。特別是舍娃,作者“有意”使其經歷磨難,使其遠離讀者想象中的那個完美閱讀期待——考上大學,當上羊圈門村的隊長。這種命運的無常使我不免感受到和生命逝去相似的落寞與孤寂,但舍娃的執拗和堅守,以及他身上的正直善良的品格卻讓人物產生了無比動人的光輝。

其四,作為嚴肅寫作者的馬金蓮,始終采取創作理念上的“現實主義”,這種“現實主義”可以命名為“溫情現實主義”。“溫情現實主義”脫胎于“溫暖現實主義”,這是近年來在影視作品中被反復提及的詞。所謂“溫暖現實主義”是指對現實中的困頓和痛苦,采取積極而非消極,建設而非破壞的解決理念與解決方案。私以為,有兩部作品可以被認為是“溫暖現實主義”的代表,一部是扶貧題材的電視劇《山海情》,還有一部是梁曉聲原著并進行同名影視改編的《人世間》。馬金蓮的《親愛的人們》與電視劇《山海情》在題材上具有明顯的相似性,但作為一部更注重文學性的長篇小說,《親愛的人們》將具體的歷史事件轉化為更普遍的溫情倫理,這種處理方式與梁曉聲在《人世間》中強調的“德性倫理”“好人文化”有精神上的共通性。“溫情”是對現實中“改革”歷史傷痛的化解,也是對時代總體性話語的建構,當現實的復雜和觀念的分歧內在地影響著一個時代文學主潮的形成,那么以普世性的“溫情”倫理來構建文學敘事,則最易達成共識。小說中作者最直接地對時代現實進行回應的,是馬祖祖和馬舍娃姐弟關于農村青年出路問題的討論。這樣的討論從“改革開放”初期的“潘曉討論”以來,已經被不同代際的作家反復地書寫過,而《親愛的人們》將問題的解決歸功于姐弟倆之間的“溫情”互助。事實上,從“改革”初期的強調“個人奮斗”如路遙的《平凡的世界》,到世紀之交“小資頹廢”的“70后美女作家”“80后寫作”,再到當下普遍的“溫情”互助敘事如梁曉聲《人世間》、馬金蓮《親愛的人們》,每個時代對于青年的敘述,都折射出時代最為內在的肌理。《親愛的人們》中姐弟倆以“溫情”互助解決問題,所歸功的并不僅是“溫情”本身的力量,還內在地指向對“改革”發展邏輯的肯定,只是這部分也即“脫貧攻堅”的內容,并未在小說里得到更為充分的展開。

宇航兄,在閱讀《親愛的人們》時,我時常在想這樣一個問題,為什么此前我沒有“發現”馬金蓮?沒有認真地閱讀過馬金蓮?可能我拘泥于某一種“文學”已經太久,因此我準備再多讀一些。再次期待你的高見。

蔡巖峣

2025.8.7

楊宇航,江蘇連云港人,南開大學中國現當代文學專業博士研究生,主要研究方向為中國當代文學史與新世紀城市文學批評。

巖峣兄:

來件收悉,信中云云沛然深廣,令我大為感動。其間所探析的議題及評述,更是與兄有不謀而合之處。我認為從宏觀性的維度開展,來談論《親愛的人們》是極為適宜的,既是因為這部小說本身的體量和所含括的事件的厚重,也因為在“譜系化”的剖析架構中才更能將馬金蓮創作的文學特質充分顯影。

兄在來信中論及了諸多可深入探察的話題維度,例如嵌置于“80后”作家的代際之中,馬金蓮及其“西海固”的地方性書寫目前處于何等位置?在鄉土文學浩漭的書寫脈流中,比照本書所描摹出的“羊圈門”與目前鄉土寫作的主潮風格,又有著怎樣的內在接續與自我營構?倘若從整體觀的角度對馬金蓮的創作風貌進行區別式的厘定,那么“溫情”氣質又能否統攝其特征的不可通約性?信中所涉及到的話題紛繁,可延展論述之處也著實不少。為了讓此次對談更具焦點性,我嘗試將言說的幅度收攏到一組概念的互動關系之上——“厚重的”與“輕盈的”。我認為對照其以往的創作,馬金蓮借用《親愛的人們》一書精恰地將自身的鄉土書寫進行了“舉重若輕”式的經驗化處理并成功地實現“捻聚”。

所謂“厚重的”意涵之一,首先便是指向文本層面,即馬金蓮在《親愛的人們》中所營建出的綿長的時代感與歷史性。毫不夸張地說,馬金蓮是以一種史家筆法的意識自覺地將時代進行橫截,并借用可能是西北任意一處村莊的“羊圈門”,將“歷史態”以馬一山家族式剪影兼以三個子女的個體化追蹤的方式呈現。縱使此處的鄉野遠離著時時奔涌的變革潮流,縱使所敘述的現場多是生活中隨處發生的瑣事,但個人、家庭、村落都在整體易地搬遷的時代轉型中同頻而動。也正是在修路、等水、買車這樣日常化且瑣碎化的書寫中,西北村落的厚重底色才得以舒展出最為原態的光暈。

而“厚重的”另一向度則是指涉于作家創作的本體層面。兄在來信中已然對馬金蓮的創作譜系進行了歷時性回望,且言說得細膩入微,我便不再贅敘。我認為,面對時代極速變遷且難以尋覓到跟隨路徑的惘然,這種無處安放的情緒,始終和作者的書寫訴求交織盤結。長期實地生活于鄉村、觀尋洞察于鄉村、積淀經驗于鄉村,對于鄉土的天然親昵感便會滋長在作家的生命肌理之中,蕪雜的鄉村現場就勢必成為其繞不開的言說對象。相比起茫然追隨或是匆忙轉型,馬金蓮所篤定的則是深扎下去。其坦言道,“在一個題材范圍里堅守、摸索、掙扎久了,就有一種突破自己的野心,短篇小說和中篇小說已經沒辦法更系統、更全面地承載我對鄉土的情感和訴說的欲望。還一個原因,我生活在西海固,親眼目睹和親身經歷著鄉村這40年的巨大變遷,新聞報道等方式體現的變遷往往是表層的,深層往往需要文學來表達和訴說。我要從世道和人心的角度,把西海固乃至中國西部這40年的鄉村變遷寫出來,從情感和靈魂的層面去探索。”所以馬金蓮以自發的搶救性意識與具有挽留和緬懷的目光,打量著“西海固”的日常化生活,并在《親愛的人們》中留刻下了最為原始也最具活力的“現場”。而其中彌足珍貴的,便是自我對于鄉土的持守,這也是馬金蓮創作特質之中最為樸拙的筆調,更構成了作家本體層面的“厚重感”。“于過去的四十多年,我敢說自己的感受是真實的,所以我寫的話,跟別人不一樣的地方就在于,我有底氣寫真正的農村真正的鄉土,所以我的作品一出來,就帶著新鮮泥土的味道,這是一個有真實農村生活經歷的人在寫,我是本土的,而不是外來的。”比起只能依靠慣有的經驗和殘損的記憶,甚至靠假想和虛設而描摹鄉土,馬金蓮卻以“本土人”的自覺書寫,在同時代人的創作譜系之中,莊正地安置了屬于質樸者的席位。

毋庸諱言,借用“80后”的代際評判裝置來集中識別作家們的各自特質似乎早已不具備批評的活力,更無法激發個案之中蘊藏的復雜因子。“如何在自我的主體與歷史、國家、社會之間建立文學性的聯系,青年作家出于自由意志做出的創作選擇能否抵達極致的藝術審美和精神力量?”(徐剛語)這或許已是擺放在了每一位“80后”作家面前的必答之問。

而面對這一時代性的發問,馬金蓮慎終如始地持守著對于鄉土的自覺靠攏。即使她明知這其間將會遭遇到極大的創作考驗——濃厚的私人化情感該如何在剖析鄉土時做出冷靜的抽離?在《親愛的人們》中,似乎可探尋到其化解的策略,即從原本的對舊有家園的回望轉置為在時代劇變之中西北村落兼及普通百姓的生存樣態的摹狀,并且對這一歷史進程中少數民族群落的民族心理與民族特質的變移進行探析。故而若是從更為寬遠的視閾介入,“厚重的”第三層指向,即是在文學史絡脈之中對照馬金蓮的“西海固”敘事與當代文學書寫傳統之間的內在張力——“尋根文學”書寫傳統在當代話語下的少數民族文學的自覺接續。當然這種特質早已出現,李曉偉借用“小鄉土”的概念對這一締結的現象進行了含括,其認為,“‘邊地’在每個具體作家筆下的呈現都有著它作為一個獨特空間所擁有的個性,在細微之處,每個作家都營構出了屬于自己的文學地理空間,也就是一個‘小鄉土’的塑形。這樣的‘小鄉土’不僅是作家對故土的執念,也是文學個性和可能性的源頭。”而這份執念似乎也造就了馬金蓮對于“扇子灣”或是“羊圈門”的持續追蹤,成為了她的“尋根”之所。

正如在“尋根”發生四十年后,韓少功在回溯這場文學事件時坦言,“因為‘下鄉’或‘回鄉’,他們(即指60-70年代的知識青年)在兩種文化形態之間游走、碰撞、煎熬、掙扎,留下大量青春期生命感受和經驗細節。但這一切在‘傷痕文學’的政治化模式下,沒法寫,也難以識別。因此‘尋根’不過是給了他們一個借口,得以釋放各自活泥帶水的心理能量,找到一個展示文化差異性、豐富性、沖突性的舞臺。”雖然《親愛的人們》中“溫情”刻畫遠超“尋根文學”之中的另一種激蕩的時代情緒,但是在表現“文化差異性、豐富性、沖突性”的維度上,馬金蓮的少數民族書寫是始終緊扣其中的。這或是出于早慧者的自覺抉擇,或是因其所處境況的使然,但必須承認的是,作為置身在“邊緣之處”的馬金蓮似乎早就沿著“尋根”的路徑而自發探索,不斷展示個人獨特的地方經驗和對本土民族歷史的觀察,也正是這份叩問“提前”鎖定了“80后”轉型之際的創作標靶。

行超曾指出,初登文壇的“80后”作家們并沒有過大的創作野心,試圖造就某種審美主張抑或文學潮流,更多地就是以反叛的姿態打破既有的文學表達范式。故而以韓寒為代表的目空一切、質疑所有的叛逆性成為了“80后”作家初期的集體式標簽。但是隨著躁郁的青春的消逝,仍需要面臨的則是堅硬且不可摧的現實。于是被放大的和凸顯的“我”便逐漸淡出視野的前端,然而主體性被無限激活的“80后”又該去向何處呢?在躁郁鼓動下的求索,往往很難不以“失敗”宣告終結。而長期的“失敗”的苦悶,又迫使人們尋求化解并將自我拯救。于是在現實的層層重壓下,“80后”開始重新思量,自我真的可以脫離歷史與現實而獨立存在嗎?我們目睹到的是,先前的反叛者們開始自發地從青春傷痛中抽身,朝向原本想要拒斥的“歷史”進發。而在馬金蓮的筆下,從那個“狹長的扇面狀”的“扇子灣”再到如今“餓了,動火做飯,天黑上炕睡覺,春天往地里下種,夏秋兩季收割,冬天趴在熱炕上”的“羊圈門”,對西北村落之中原態的歷史風俗和質樸的鄉間倫理進行時代性的回望便成為她所要追尋的“本土性”與渴望留存住的文化之“根”。正如在書中將馬德福定調為某種傳統性的“智者”象征,既是對于鄉土倫理在當下有效性的彰顯,更隱含著對歷史價值在現代社會中的重構與思索。

而在剖析完上述的三層“厚重感”之后,擺在馬金蓮面前的現實性問題便是如何對其從容應答?

在《親愛的人們》中,馬金蓮以一種渾然樸質的姿態展露出“舉重若輕”式的化解策略——以“輕”馭“重”。所謂“輕盈的”策略就是將宏大遼闊的歷史資源和時代叩問嵌置于具體細微的“輕物”之上,或是化作一種最具日常感的存在于“附近”的生活本體,或是以某一“在場”的個體的自然成長歷程作為支點,以此撬動那些“厚重的”發問。一定程度上,與兄擬用的“溫情現實主義”有著切入層面的相似性,皆是強調艱難處境之中的人性本有的亮度。

作為捻起“輕盈”的方式之一,“生活就在此處”是馬金蓮文學創作中一以貫之的創作主流。賀紹俊曾就《親愛的人們》評述過,馬金蓮著眼于寫那些新事物和新現象是如何跋涉千里而進入西北鄉村與人們日常生活的。但其并不刻意追逐于宏闊的事件,而是一如既往地沉浸在鄉村的件件瑣事。這種寫法更能真實反映西北鄉村的現實,更能突現馬金蓮的寫作特點——就是將鄉村生活和日常倫理進行審美化書寫。關于馬金蓮創作的日常化書寫已有諸多評述,故而此處不再贅言,但仍值得注意的是,這種“日常化”的書寫策略與其他“80后”作家的處理方式是否有著特質性的存在呢?

對于馬金蓮這位“在場者”而言,舍娃的構型及其人生路徑的設定,我認為是另一層面的“輕盈”之所在。“改革開放”之后,不同代際的作家們都面對著極速主義在中國蔓延的激烈局勢,對于未來世界的好奇與焦慮始終縈繞在身邊。于是在創作之中,我們便目睹到“逃離者”的群起而至,書中人物也嘗試借此來達成某種跳脫的意圖,從而為了沉重的生活找尋一處巨大的豁口,用以傾吐和排遣。如魯敏的《奔月》、徐則臣的《耶路撒冷》、阿乙的《在流放地》,這種普遍且漫長的焦灼情緒,是與時代的轉型同構而存的。但在事實層面則是“逃離,卻又無處可逃”。在《親愛的人們》中,舍娃就是那位嘗試跳脫的逃離者,“像風箏一樣飄在半空中,腳總是踏不到地面上,要飛,飛不起來”,他也想從“羊圈門”跳脫出來,當然這份跳脫之中也夾雜著無可奈何的苦楚——這是為了能讓姐姐順利考入大學而賺取學費,但在外出打工期間,舍娃又不慎誤入傳銷組織,栽進了人生的低谷,所以跳脫鄉村后的狀態也并沒有使之與幸福相遇。

步入21世紀之后,中國現代化的演進歷程顯著提速。目前我國的城鎮化率已然從2000年的36.22%上漲至2024年的近67%。然而“城鄉中國”的加速轉型在推進現代化的同時,也引發了大規模流動人口脫嵌鄉土的局面。其中更為窘迫的問題則在于,這些“遷移者們”既難以在城市扎根,又不得不漂泊于不同形態的生存區域之間,漸漸淪為城與鄉的“雙重邊緣人”。而這就勢必伴隨著極具張力的并峙現象——“不僅有新生代農民工漸進式的城市化,更有新生代農村青年選擇脫嵌城市、重嵌家鄉縣域空間。”(權旭陽語)返鄉青年的回流鄉土或退守縣城,其選擇的本質就是個體向上流動的空間實踐與自我想象不符后的再次應對。

馬金蓮說,“故鄉越來越好,但是記憶里的故鄉又讓人無比懷念和不舍,如何處理我們在對待‘故鄉’議題上的認識,是文學長期面臨和需要較長時間探討解決的問題。”而其在《親愛的人們》中所給予的應答則是“思考與回歸”,她以故鄉人的身份思考,又以創作者的身份回歸,將原本逃離者的“漫長的告別”轉置為返鄉者的“漫長的告白”。雖然在《親愛的人們》中“故鄉”一詞僅出現過兩次——其中一處是舍娃回望羊圈門時,馬金蓮寫到,“那是羊圈門,他的可愛又叫人愛不起來的故鄉”;另一處則是舍娃做夢都渴望回歸到羊圈門時,他說“故鄉養活不了肉身,他鄉安置不了靈魂”。但僅是這兩處淺淺的表露便已然將目前的城鄉社會中結構性難題點出:何處終可安身?

而作為“返鄉者”的舍娃又在現實層面揭示出作家怎樣的“輕盈感”呢?從行為層面論,所謂“返鄉者”即是回返鄉村的本地群體;但在現象層面,則是出于某種因素“回返”鄉村,并在具體的鄉村建設中深度參與的過程性運動。賀雪峰曾指出:“在中國現代化建設的過程中,在從傳統走向現代社會的過程中,農村能否充當勞動力的蓄水池和社會的穩定器,將對現代化建設的成敗具有決定性意義。”當然《親愛的人們》將主體敘述視角設定于鄉村內部,對于農民入城之后的描摹可謂著墨極少。對此,馬金蓮則是有意安排。她認為,沒有必要將敘述觸角更多地延伸到城市生活當中去,以免破壞了小說的主體結構。而僅就存有的部分,例如祖祖和舍娃在西縣的數次團聚,夜幕下在燒烤攤對坐,舍娃醉酒后腳步踉蹌地行走,祖祖一個人坐在高檔小區里目睹舍娃打工的艱辛從而共情更多的農民工——就足以言說“逃離者”的異鄉處境。也正是這樣的際遇,使得情緒空隙無法得到彌補的舍娃由原本的“離鄉”轉向自覺的“返鄉”,其中的深層動因即是對于西北鄉土深重的牽掛和某種“輕盈感”的追念。

在一路猛進的城市化進程中,如同舍娃一般的農村青年跟隨單向度的城市化敘事脫嵌農村,“但鄉土印記并沒有隨著城市生活的進行而逐漸消退,反而在城市虛嵌體驗中逐漸被喚醒。離土入城的青年并沒有被城市現代性完全規訓,而是隨著城市生活的進行,表露出自身的鄉土積淀,鄉村成為寄托情感、記憶和想象的場域,鄉土印記也成為青年返鄉的精神動力。”(權旭陽語)

如果說對于鄉土的牽掛是支撐舍娃回返的動因,那么小說的后半部分中對于舍娃生活經歷的溫情化和“輕盈感”的描摹則是幫助其決心扎根的推力。在面對過各種阻礙和誘惑之后,舍娃最終堅定地選擇了蘭香。從此開啟了夫唱婦隨、相濡以沫的生活。從開辦電焊部、小賣部和快遞代辦點,到順利當選小隊長,再到成功地組織“羊圈門”歷史上第一次鄉村旅游開發啟動大會。舍娃儼然成為了回流于鄉土大地上的一名新農人,而鄉土也以更具包容性和更深厚的姿態慰藉舍娃和像舍娃一樣的農村青年。所以當舍娃遇見蘭香并確立戀愛關系時,馬金蓮在書中寫到,“生活就是這樣,有時候你感覺前面就是斷頭路,讓你寸步難行,當你大著膽子跨出步子以后,會發現也有峰回路轉的喜悅。”這份“輕盈的”溫情,是對舍娃命運的善意關懷,更是馬金蓮對于新一代農人的深切祝愿。

巖峣兄,或許是言說時的激動,若是有泛泛而談之處,還望指正。總而言之,能夠捻起“厚重的”與“輕盈的”的創作功力,或許正是馬金蓮及《親愛的人們》給予我們的現實啟示。期待著更多的聲音和思考能與我們對談。

楊宇航

2025.8.9

“短長書”專欄往期:

第4期 | 《沿途》:在新舊交替中踏浪而行,與時代交匯的心靈景觀

第17期 | 《師范生》:一些枝葉,從大樹上生長、抗爭、搖曳