碑刻里的納蘭性德

在石碑林立的北京石刻藝術(shù)博物館,“積代衣纓——納蘭成德宗族北京碑刻文物史料展”吸引了不少游客。展覽分作三個單元——“云程發(fā)軔,觀家族興起”、“踵事增華,耀家族榮光”、“世有其人,承家族余蔭”。纖塵不染的展廳內(nèi),納蘭明珠與夫人覺羅氏、納蘭成德與夫人盧氏、納蘭揆敘與夫人耿氏、納蘭揆方與夫人愛新覺羅·淑慎等納蘭家族成員的墓志及拓片,無聲地詮釋著納蘭家族的過往歲月。

而在納蘭家族所有成員中,最為參觀者津津樂道的是納蘭明珠的長子、清代第一詞人納蘭性德。

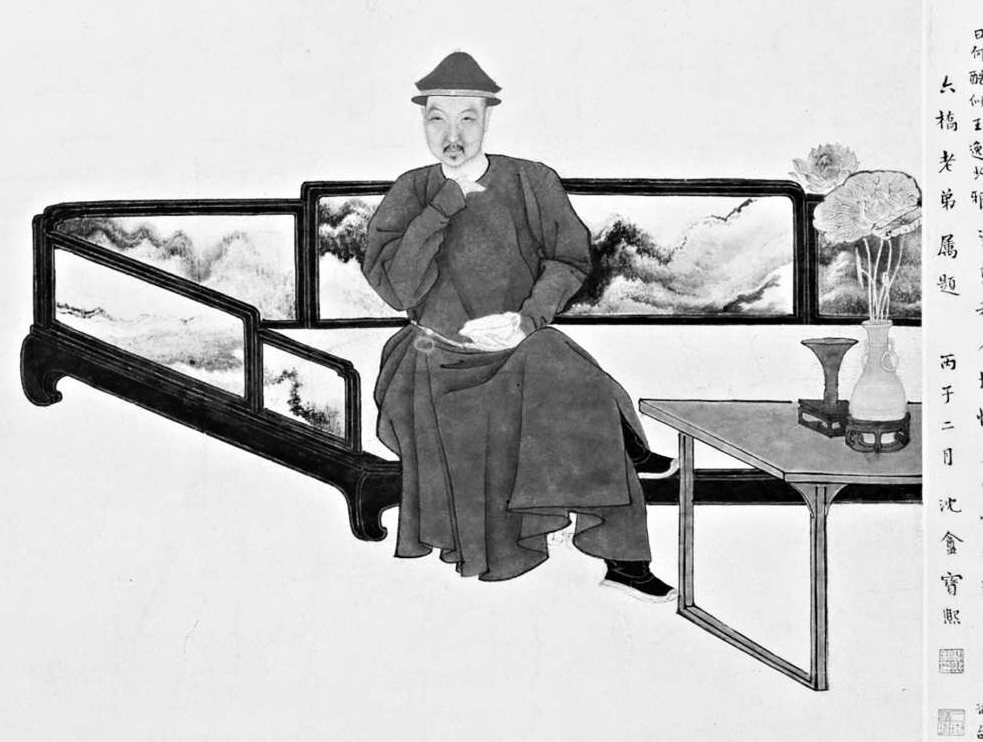

《納蘭容若像》軸 禹之鼎(清)

墓志底曾做臺階石

納蘭性德,原名納蘭成德,字容若,號楞伽山人,后因避諱康熙太子保成(胤礽)之名而更名。展廳內(nèi)展出的《納蘭成德墓志底》,記錄了他更名的原因。

作為記錄死者生平事跡的石刻,墓志分為上下兩層,上層稱作“蓋”,下層稱作“底”,蓋上刻有標題,底部刻有銘文。也就是說,覆蓋在墓志銘石刻上方的蓋板——墓志蓋,與墓志底共同構(gòu)成完整的墓志。《納蘭成德墓志底》于1972年出土于海淀區(qū)上莊鎮(zhèn)皂甲屯的納蘭性德墓。當時,獨特的墓室結(jié)構(gòu)為磚石拱券式,由刻有“玉河窯”字樣的青磚砌筑,占地16平方米,并設有兩扇石門和一張石棺床。當時納蘭性德墓已遭盜掘,僅出土了墓志底與墓志蓋等文物。

遺憾的是,這塊長寬均為76厘米、厚14厘米、刻有38行銘文的墓志底,曾經(jīng)長期被上莊公社二大隊用作臺階石,而且字面朝上,以致字跡損毀嚴重,難以辨認。相對而言,墓志蓋保存較為完好,上面篆刻“皇清通議大夫一等侍衛(wèi)佐領(lǐng)納蘭君墓志銘”。

納蘭性德墓志由徐乾學撰文、陳廷敬篆蓋、高士奇書丹。徐乾學為清代學者、藏書家,曾主持編修《明史》和《大清一統(tǒng)志》等書,官至刑部尚書。陳廷敬為清代朝廷重臣,曾主編《康熙字典》,歷任工、戶、吏、刑部尚書及文淵閣大學士。高士奇為清代詩人和書法家,一度成為納蘭性德切磋書法和詩文的好友。高士奇深得康熙皇帝信任,曾受命書寫密諭及編輯講義、詩文,又補任侍讀,擔任日講起居注官,后升至詹事府少詹事。他與徐乾學都曾入值南書房,伴隨皇帝左右。納蘭性德墓志由徐乾學、陳廷敬、高士其共同完成,乃是一種殊榮,由此可見其地位的尊貴。

徐乾學撰寫的墓志銘為清代這一文體的代表性作品,堪稱優(yōu)美的傳記散文。據(jù)說,現(xiàn)存四種版本,分別為《通志堂集》附錄中的文字、徐乾學《憺園集》中的文字、北京圖書館藏手抄本《納蘭明珠家墓志銘》中的文字以及海淀區(qū)上莊鎮(zhèn)皂甲屯納蘭家族墓地發(fā)現(xiàn)的石刻銘文。

墓志銘不僅記錄了納蘭性德更名的原因,還記載了他的生平與為人。比如,康熙十五年進士及第,后任佐領(lǐng),深受康熙皇帝賞識;孝友忠順,聰明勤奮,學識廣博,才華橫溢;文學、書法、軍事均有建樹,詩詞造詣和成就尤其值得稱道。當時,由于納蘭性德的父親納蘭明珠和二弟揆敘在朝廷政治斗爭中失利,以致有關(guān)納蘭家族的一些記載被刪除。在這種情況下,徐乾學撰寫的這篇墓志銘便顯得彌足珍貴。

清初詞壇首屈一指

豪門望族出身的納蘭性德,成長與學習環(huán)境優(yōu)越。他既習騎射,又工文辭,文學、史學、天文、地理、算術(shù)、音樂、佛學等無不涉獵,可謂學識廣博的文武全才。17歲入國子監(jiān),得到祭酒徐元文賞識。18歲考中舉人,次年成為貢士。21歲考中第二甲第七名,賜進士出身,并留在康熙皇帝身邊擔任侍衛(wèi)。

他隨帝王游歷四方,既是威風凜凜的武官,又是玉樹臨風的才子,詩詞唱和,每每深合圣意。在他現(xiàn)存的362首詩中,古體詩、近體詩、五言詩、七言詩、絕句、律詩等一應俱全,體裁多樣,內(nèi)容豐富。

與此同時,納蘭性德在詩歌理論方面頗有見地。他的《淥水亭雜識》中就有很多關(guān)于詩歌創(chuàng)作的論述,另有詩論《原詩》。在《原詩》中,他將詩歌創(chuàng)作視為“風雅之道”,主張學習《詩經(jīng)》比興寄托的創(chuàng)作手法,并繼承《詩經(jīng)》的現(xiàn)實主義精神。在納蘭性德的詩論里,才學、修辭和音律均處于從屬地位,而處于主導地位的是情感。他認為,只有當才學、修辭和音律被情感所調(diào)動時,才能產(chǎn)生神來之筆,進而創(chuàng)作出具有鮮活生命力的作品。他反感步韻詩,認為徒有其表,缺乏真情流露。難能可貴的是,他主張師古不泥,理性地把握古為今用的尺度,正確處理二者的變通關(guān)系。

當然,納蘭性德的文學成就以詞為核心,真摯自然、哀婉凄清的詞風使他成為清初詞壇的代表。他與陳維崧、朱彝尊并稱“清詞三大家”,而王國維在《人間詞話》中對他的評價是“北宋以來,一人而已”,晚清詞人況周頤在《蕙風詞話》中稱其為“國初第一詞手”。納蘭詞的題材多為友情、邊塞、悼亡,語言清新婉約,兼具蒼涼雄渾,對清代詞壇有著承前啟后的作用。其代表作《木蘭花·擬古決絕詞柬友》中的“人生若只如初見,何事秋風悲畫扇”,《長相思》中的“山一程,水一程”,均為經(jīng)典名句。

意象的凄清傷感,意境的哀婉悲涼,構(gòu)成了納蘭詞的鮮明特征。據(jù)統(tǒng)計,在納蘭性德現(xiàn)存的300多首詞中,“愁”字出現(xiàn)90次,“淚”字出現(xiàn)65次,“恨”字出現(xiàn)39次,“斷腸”、“傷心”、“惆悵”、“憔悴”、“凄涼”等字眼亦頻繁出現(xiàn)。其實,何止這些字眼,納蘭詞的凄清氛圍彌漫于字里行間。

有人認為,將納蘭性德視為清代第一詞人,主要是基于個人審美偏好,并非客觀標準。意思是,納蘭詞存在一定的局限性,比如,主題集中于個人情感,缺乏社會批判。但更多學者認為,納蘭性德在清代詞壇的核心地位毋庸置疑,因為他開創(chuàng)了清新自然的一代詞風。

詞中深意足見性情

展室門廳的墻壁上,有三列醒目的文字,那是納蘭性德的三首詞,分別為《長相思·山一程》、《蝶戀花·辛苦最憐天上月》和《畫堂春·一生一代一雙人》。中間那首《蝶戀花·辛苦最憐天上月》是悼亡詞,為其亡妻盧氏所作。上闋為“辛苦最憐天上月,一昔如環(huán),昔昔都成玦。若似月輪終皎潔,不辭冰雪為卿熱。”下闋為“無那塵緣容易絕,燕子依然,軟踏簾鉤說。唱罷秋墳愁未歇,春叢認取雙棲蝶。”

以明月只有一夕圓滿,隱喻與妻子相守的短暫;以愿作冰雪,為妻子而融化,表達為愛情獻身的決絕;以燕子輕踏簾鉤的細節(jié),反襯物是人非的無奈;以梁祝化蝶的典故,抒發(fā)忠貞不渝之志。何謂夫妻恩愛、伉儷情深?這就是。王國維對這首詞的評價是“以自然之眼觀物,以自然之舌言情”,這是就藝術(shù)特色而言。就情感而言,作者內(nèi)心的凄苦又有誰能真切體會呢?

康熙十三年(1674年),20歲的納蘭性德與兩廣總督盧興祖之女成婚。盧氏知書達禮,賢淑體貼,二人婚后感情甚篤。但僅僅相守三年,盧氏便因產(chǎn)后受寒離世,這給納蘭性德帶來巨大的精神打擊,也催生了他的悼亡詞。一首《蝶戀花·辛苦最憐天上月》,令人動容。而他的《青衫濕遍·悼亡》以深情的筆觸抒發(fā)對亡妻的思念——半月前,妻子還帶病勞作,剪刀聲猶在耳畔,如今卻只剩自己獨伴梨花影。既想以淚喚醒妻子,又怕妻子在幽泉為自己黯然神傷。可謂字字血,句句淚,肝腸寸斷。此外,還有《山花子·風絮飄殘已化萍》《金縷曲·亡婦忌日有感》《南鄉(xiāng)子·為亡婦題照》《鵲橋仙·七夕》等,無不催人淚下。從納蘭性德的悼亡詞,可見他對妻子的一往情深和刻骨銘心的思念。與此同時,亦可見其重情重義的真性情。

納蘭性德的真性情既體現(xiàn)于愛情,也體現(xiàn)于友情。因為待人真誠,他朋友眾多,顧貞觀、嚴繩孫、朱彝尊、陳維崧、姜宸英等皆為其“俊異”之友,以致他所居住的淥水亭因文人雅聚而名噪一時,成為康乾盛世文化繁榮的一個縮影。他與顧貞觀的友情,尤為世人稱道。兩人一見如故,相見恨晚。他們肝膽相照的情誼,可見納蘭性德的《金縷曲·贈梁汾》(顧貞觀,字遠平、華峰,號梁汾)。在這首詞里,納蘭性德自稱“狂生”,敞開心扉,一吐肺腑之言。他說,我秉性多情,雖然身在豪門,卻仰慕戰(zhàn)國時期的平原君,向往結(jié)交賢人才俊。這種性格誰能理解呢?沒想到你我惺惺相惜。今后不論有多少艱難挫折,此心不移。縱使遭遇千般劫難,友誼長存。來世,我們的緣分依然如故。這首《金縷曲·贈梁汾》,使納蘭性德與顧貞觀的友誼傳為佳話。

康熙二十四年(1685年)暮春,納蘭性德抱病與好友一聚,一醉,一詠三嘆。隨后,臥床不起。七日后溘然長逝,年僅30歲。