91歲馬振騁逝世:翻譯《蒙田隨筆全集》,曾是思南讀書會“全勤”身影

“1994年退休前,上海第二醫科大學教法語,退休后,進行法語文學作品的翻譯。”這是法語文學翻譯家馬振騁對自己的簡樸介紹。

11月17日,馬振騁在上海逝世,享年91歲。這個曾經以讀者身份頻頻出現在思南讀書會等上海很多公共閱讀活動現場的身影,令人懷念。

1981年,馬振騁首譯《人的大地》進入譯壇,先后翻譯了圣埃克蘇佩里、波伏瓦、高乃依、紀德、蒙田等法國重要文學家的作品。他歷時七年獨立完成《蒙田隨筆全集》翻譯,成為首個完整中譯本的締造者,并于2009年獲“首屆傅雷翻譯出版獎”,其他翻譯代表作還包括《小王子》《巴黎圣母院》等,著有散文集《巴黎,人比香水神秘》《鏡子中的洛可可》《我眼中殘缺的法蘭西》等。

馬振騁曾表示,“翻得對是好翻譯的前提和基礎”。1981年,他翻譯的《小王子》第一次在國內作為單行本發行,堅持“逐句對照”原則,保持標點符號與原版完全一致,被傅雷獎評委盛贊“鏡像般還原法語文體”。

不用電腦打字的他全憑手寫完成工程浩大的《蒙田隨筆全集》翻譯,創造了一種獨特的“手譯稿”。整個翻譯稿近2000頁的作文稿紙上,滿是不斷修改后留下的痕跡:各式修改符——刪除、補充、替換、調整;至少四種顏色的筆跡——正文用黑色筆,修改用紅色筆,引文和腳注號碼專門用桔色熒光筆標示,與編輯溝通的旁白則用鉛筆。他通過查閱大量文獻資料,編寫了一份詳細的“蒙田年表”,描述了蒙田的人生軌跡;在原版本基礎上增加了多條注釋,以符合中文讀者的閱讀習慣,還制作了多達215條的“人名、地名、歷史事件索引”,訂正了前譯版本中很多誤譯與不準確之處。

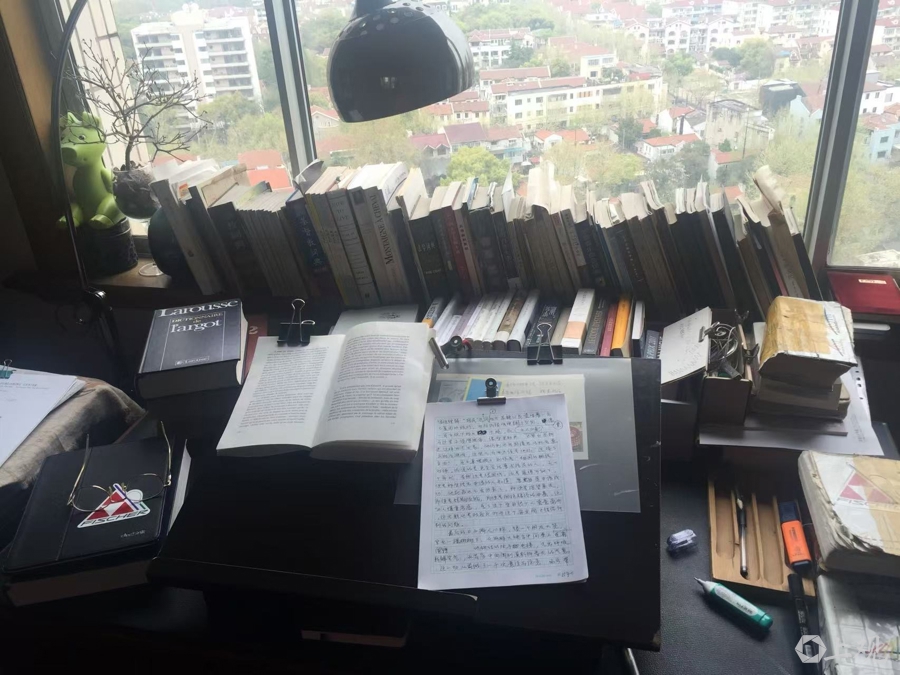

2016年,解放日報·上觀新聞記者曾登門拜訪馬振騁,靠窗案頭擺放著他正在翻譯的原稿和手寫譯稿,令記者印象深刻。

馬振騁案頭的譯稿。施晨露攝于2016年4月

那次拜訪是因前一周的思南讀書會而起。作為讀者的馬振騁在臺下加入了裘小龍、陳丹燕、陳保平三位嘉賓關于文學翻譯與文學品味的討論。一個“鮮”字如何譯的問題,讓記者約好到馬振騁家中繼續討教。事實上,那幾年,馬老不僅當過多次思南讀書會嘉賓,更多的時候是以讀者身份參與,當時已80多歲高齡的他幾乎場場都在臺下,還與好幾位思南讀書會的讀者成為忘年交,邀請他們到家中做客,一起看電影。

“鮮”字如何譯,真是一個翻譯難題嗎?當時與記者聊起這個有趣話題,馬振騁說,“有些概念確實很難譯”,不僅是在食物,更廣泛的在哲學中,確有一些概念是中文有、外文無,或中文無、外文有的。“比如鮮,到底是什么感受?你可以在與外國朋友吃飯時,告訴他,這種味道就叫作‘鮮’。同樣地,比如10年釀、5年釀的法國葡萄酒,一個法國人可以把其中微妙的味覺差別形容得絲絲入扣,而中國人沒有這樣的體驗,也沒有相對應的中文詞。愛爾蘭作家喬伊斯寫了一部難懂的《尤利西斯》,后來又寫了一部更難懂的《芬尼根的守靈夜》。他深知翻譯不易,但相信沒有語言是不可以翻譯的。我覺得他這話的道理是從最終會達到的目標而言的,什么事說著說著最后總會定下名稱,那就是約定俗成。比如‘鮮’直接翻成‘xian’,約定俗成下來,就可能成為外語中的一個新詞。”

在馬振騁看來,類似“鮮”字如何譯這樣的問題,仍是翻譯中的細節。“就像評價一幅畫,還是要看整體。文學翻譯的優劣要看整體上是否恰到好處。”他說,“我不贊同一些批評家把作品中的某一句話的翻譯單獨拎出來進行討論、評價,就像梵高畫《麥田的烏鴉》,烏鴉寥寥幾筆,單獨拿出來,那幾筆就不具有什么意義。”

談到翻譯,馬老告訴記者,翻譯過程中,最快樂的是不斷校對、推敲。 誠然,翻譯是一項吃力難討好的工作,譯錯了一目了然,譯對了理所當然,但“翻譯家既然娶了一個脾氣捉摸不定、又容易被人指指點點的愛妻,那就好好伺候她,與她忠貞不渝地過日子吧。當讀者在燈下讀了你的譯作,合上書看封面,記住了你的名字,感謝你帶給他好書,這是多么美妙的犒賞。”

2014年底,上海圖書館中國文化名人手稿館收到一皮箱的手稿,是馬振騁捐贈給上海圖書館的翻譯和個人創作手稿。

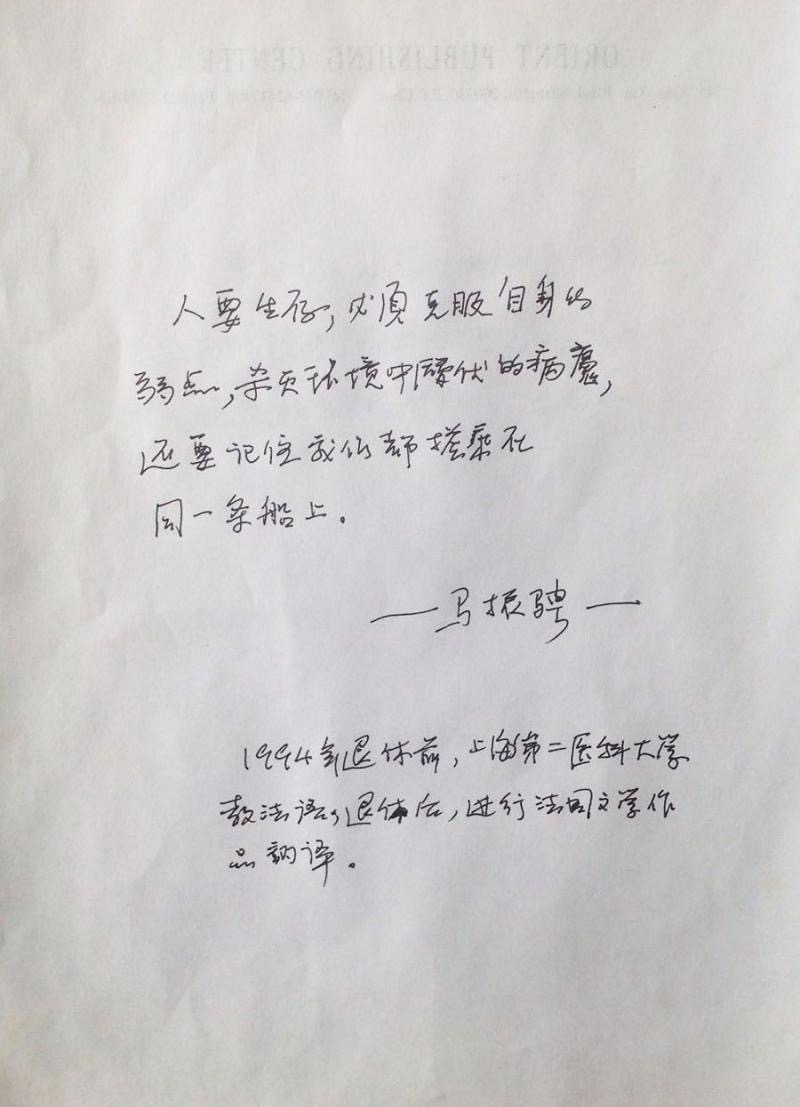

“人要生存,必須克服自身的弱點,殺滅環境中潛伏的病魔,還要記住我們都搭乘在同一條船上。”2020年,上海圖書館中國文化名人手稿館發起各界名家寄語征集活動,馬振騁寫下這段寄語。