未來(lái)屬于兩種人:思考者和行動(dòng)者 ——評(píng)音樂(lè)劇《悲慘世界》40周年紀(jì)念版音樂(lè)會(huì)

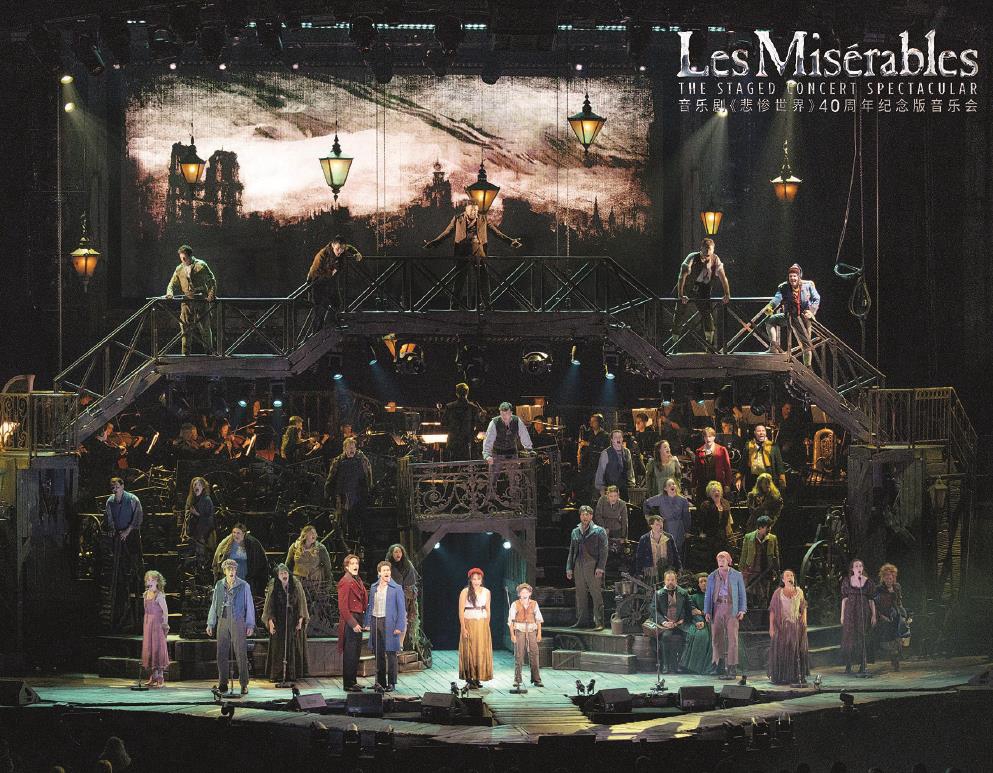

音樂(lè)劇《悲慘世界》40周年紀(jì)念版音樂(lè)會(huì)巡演劇照 上海大劇院供圖

音樂(lè)劇《悲慘世界》40周年紀(jì)念版音樂(lè)會(huì)登陸上海,64場(chǎng)演出全數(shù)售罄,加座后上座率達(dá)102%,近半數(shù)是“為一部戲,赴一座城”的外地乃至海外觀眾。超過(guò)10萬(wàn)張戲票、近9000萬(wàn)元總票房,創(chuàng)下中國(guó)音樂(lè)劇演出市場(chǎng)新紀(jì)錄。

這部誕生于1985年的音樂(lè)劇作品,經(jīng)歷過(guò)40年的藝術(shù)市場(chǎng)洗禮,除了雨果筆下的苦難史詩(shī)與勛伯格的經(jīng)典旋律組合,其盛況空前,一票難求亦是源自堪稱“頂配”的卡司陣容大集結(jié)——從縱橫西區(qū)數(shù)十年的實(shí)力派演員,到活躍于當(dāng)代舞臺(tái)的明星級(jí)唱將,他們不僅拉高了表演藝術(shù)的天花板,更將這場(chǎng)演出推向“現(xiàn)象級(jí)”文化事件的高度。

頂級(jí)卡司與經(jīng)典文本的雙向奔赴

《悲慘世界》歷久彌新的魅力,首先根植于其對(duì)人類共同價(jià)值的深刻呈現(xiàn)。雨果原著中關(guān)于苦難、救贖、愛(ài)與抗?fàn)幍暮甏笾黝},被作曲家克勞德-米歇爾·勛伯格與作詞家阿蘭·鮑伯利以音樂(lè)劇的形式賦予新的生命維度。音樂(lè)劇創(chuàng)造性的藝術(shù)轉(zhuǎn)譯和舞臺(tái)呈現(xiàn),源于經(jīng)典文本與舞臺(tái)二度創(chuàng)作間的深刻對(duì)話,其成功往往取決于“人保戲”與“戲保人”的良性互動(dòng)。此次絕大部分觀眾都是沖著全員演技在線的頂級(jí)配置,基本沒(méi)有短板的“人”與“戲”的完美呈現(xiàn)而來(lái)。經(jīng)典劇目與頂級(jí)卡司雙向托舉,作品與表演者相互成就。

“傳奇元老”阿爾菲·博伊,其塑造的冉·阿讓被譽(yù)為“教科書(shū)級(jí)”演繹,此次特別回歸40年慶的舞臺(tái);另一組卡司杰羅尼莫·勞赫則曾是西區(qū)的“魅影”,也擔(dān)當(dāng)過(guò)西班牙、阿根廷等多地巡演的冉·阿讓。劇中核心詠嘆調(diào)《帶他回家》(Bring Him Home)是檢驗(yàn)戲劇男高音的試金石,更是音樂(lè)與戲劇、技巧與情感完美融合的典范。歌曲的主旋律幾乎全程徘徊在男高音換聲區(qū)及以上的高音域,它象征著冉·阿讓的祈禱是崇高且無(wú)私的。“弱混聲”的極致控制是這首歌曲最核心、也最具難度的技巧。演員用一種極弱、極輕柔,但又富有穿透力和共鳴的音色來(lái)演唱,聲音如耳語(yǔ)般溫柔,但又清晰可辨,展現(xiàn)出冉·阿讓對(duì)馬呂斯如同父親般的憐愛(ài)。這種唱法需要強(qiáng)大的肌肉支撐和精準(zhǔn)的氣息控制,讓氣息如絲線般平穩(wěn)均勻地輸出,同時(shí)保持高位置的頭腔共鳴,使聲音“飄”在空中,營(yíng)造出空靈、神圣的效果。演員精湛的技巧毫無(wú)保留地服務(wù)于人物塑造和情感表達(dá),獨(dú)特而富有感染力的聲音,唱得觀眾淚流滿面。

此外,沙威、芳汀、馬呂斯、愛(ài)潘妮、德納第夫婦等角色的飾演者,也都是《悲慘世界》舞臺(tái)上的“老將”,經(jīng)典唱段在實(shí)力派演員的演繹下不再是單純的旋律,而成為角色靈魂的直白袒露,最終共同托起這部經(jīng)典不斷煥新的生命力。以至于被割慣了“韭菜”的音樂(lè)劇觀眾,驚呼在家門口吃上了“細(xì)糠”。

音樂(lè)與情感的深度交融

《悲慘世界》的持久魅力,不僅源于音樂(lè)與劇情的融合,更在于它通過(guò)音樂(lè)構(gòu)建起一條從“個(gè)人之愛(ài)”走向“人性大愛(ài)”的情感通路。勛伯格的音樂(lè)創(chuàng)作既具備古典音樂(lè)的宏大架構(gòu),又融入流行音樂(lè)的旋律感染力,使唱段超越語(yǔ)言與文化,成為直擊心靈的聽(tīng)覺(jué)符號(hào)。

該劇故事并不復(fù)雜,但設(shè)計(jì)了多層次清晰的情感結(jié)構(gòu)。首先是個(gè)體的情感敘事,芳汀的詠嘆調(diào)《我曾有夢(mèng)》(I Dreamed a Dream),不僅是破碎夢(mèng)想的哀歌,更是一位母親在絕境中對(duì)女兒未來(lái)的摯愛(ài);其次是馬呂斯的《空空的桌椅》(Empty Chairs at Empty Tables)以青春面對(duì)死亡時(shí)的創(chuàng)傷,折射出友情與愛(ài)情在時(shí)代洪流中的脆弱與珍貴,這些唱段勾勒出具體而鮮活的人性圖景,使“個(gè)人的愛(ài)”成為觀眾共情的起點(diǎn)。

而真正將作品推向史詩(shī)高度的,是上升到大愛(ài)境界的歌曲《只待明天》(One Day More),低沉而充滿預(yù)示感的弦樂(lè)動(dòng)機(jī)拉開(kāi)序幕,冉·阿讓率先唱出貫穿全曲的核心主題,其旋律簡(jiǎn)潔卻浸透著宿命色彩,如同整部音樂(lè)建筑的“動(dòng)機(jī)種子”。作曲家將不同角色的主題旋律依次鋪陳,繼而交織并行,每一旋律線條承載著不同角色的心境與命運(yùn),歌詞各異、情緒有別,卻在和聲結(jié)構(gòu)中有機(jī)融合,形成多聲部共鳴的聽(tīng)覺(jué)織體。這種創(chuàng)作手法不僅體現(xiàn)出高度的音樂(lè)技巧,更在聽(tīng)覺(jué)空間中立體勾勒出革命前夜巴黎的眾生群像,將個(gè)體情感的微光與時(shí)代洪流的轟鳴壓縮于同一時(shí)刻,迸發(fā)出排山倒海的戲劇張力,也體現(xiàn)了本劇所承載的集體情感與歷史厚度。

將樂(lè)隊(duì)與合唱團(tuán)從樂(lè)池和側(cè)幕請(qǐng)上舞臺(tái)中心的做法,使音樂(lè)的產(chǎn)生過(guò)程“視覺(jué)化”,從而完成了一次從“伴奏”到“主演”的美學(xué)升維。這一大膽的舞臺(tái)調(diào)度,深刻重塑了作品的音樂(lè)品格與戲劇感染力,使得人聲能夠以更立體的方式撲面而來(lái),形成了一個(gè)流動(dòng)的、呼吸的“人聲樂(lè)器”,與背后的管弦樂(lè)團(tuán)共同構(gòu)建起一座宏偉的聲音建筑。

幾何型構(gòu)建現(xiàn)代舞臺(tái)魅力

40周年紀(jì)念版音樂(lè)會(huì)完成了一次從“視覺(jué)奇觀”到“聽(tīng)覺(jué)聚焦”的美學(xué)轉(zhuǎn)向。音樂(lè)會(huì)版本的核心創(chuàng)新在于“做減法”——通過(guò)極具表現(xiàn)力的動(dòng)態(tài)投影與燈光設(shè)計(jì),取代繁復(fù)的實(shí)體裝置,轉(zhuǎn)而以極簡(jiǎn)的幾何視覺(jué)邏輯重構(gòu)舞臺(tái)空間,將敘事重心徹底交還給音樂(lè)本身。英國(guó)《衛(wèi)報(bào)》的劇評(píng)指出,這版制作“讓音樂(lè)回到了它應(yīng)有的、君臨天下的位置”。

舞臺(tái)后方巨型幕布上流動(dòng)的雨水、奔騰的塞納河、街壘戰(zhàn)的硝煙,不再只是裝飾性背景,而是成為引導(dǎo)情緒、轉(zhuǎn)換場(chǎng)景的“音樂(lè)映象”,以電影化的流暢節(jié)奏拓展了舞臺(tái)的時(shí)空想象力。實(shí)時(shí)投影的特寫(xiě)鏡頭如同望遠(yuǎn)鏡,展示角色的心理活動(dòng)、情感轉(zhuǎn)折,后排觀眾得以清晰地看到冉·阿讓的掙扎、沙威的偏執(zhí)、愛(ài)潘妮的癡情……這些最細(xì)膩的表演瞬間放大給每一位觀眾。這使得音樂(lè)會(huì)版在犧牲了部分肢體調(diào)度和舞臺(tái)走位后,反而更加聚焦于“演員”和“演唱”本身,將音樂(lè)戲劇的感染力提升到極致,也巧妙地解決了大型場(chǎng)館中“戲劇親密感”丟失的難題。

在戰(zhàn)爭(zhēng)場(chǎng)面中,燈光更進(jìn)一步成為情緒的書(shū)寫(xiě)者。多組可升降燈光桁架以傾斜、錯(cuò)落的方式急速降落至不同高度,瞬間在舞臺(tái)上構(gòu)建出街壘的幾何骨架。急促、混亂的高強(qiáng)度頻閃,模擬著爆炸的強(qiáng)光與槍火的閃爍,與震耳欲聾的音效同步?jīng)_擊,在觀眾的生理與心理層面直接制造出緊張、恐懼與窒息感。燈光節(jié)奏、音樂(lè)韻律與戲劇動(dòng)作徹底合一,凝聚成強(qiáng)大的舞臺(tái)張力。去繁就簡(jiǎn)的舞臺(tái)處理不僅未削弱戲劇張力,反而使觀眾的注意力完全聚焦于演員的演唱與表演,讓人聲的戲劇力量得以極致彰顯,實(shí)現(xiàn)從“眼睛的盛宴”到“心靈的聆聽(tīng)”的升華。

《悲慘世界》重返上海,讓我們?cè)俣阮I(lǐng)略了音樂(lè)劇藝術(shù)的核心魅力與頂級(jí)水準(zhǔn)。音樂(lè)劇的靈魂,首先在于音樂(lè)——唯有那些能夠穿越時(shí)空、歷久彌新的經(jīng)典曲目,才能真正鑄就一部作品的永恒生命。其次,則在于音樂(lè)劇演員非凡的藝術(shù)素養(yǎng)與表現(xiàn)功力:他們不僅需要對(duì)故事有深刻的理解、對(duì)情感有精準(zhǔn)的投入,更需以高超的演唱與表演將角色靈魂無(wú)縫融合。這樣的巔峰之作,既清晰照見(jiàn)中國(guó)音樂(lè)劇創(chuàng)作當(dāng)前存在的差距與短板,更能激發(fā)出我們的創(chuàng)造力和重新出發(fā)的動(dòng)力。正如雨果所言:“未來(lái)屬于兩種人:思考者和行動(dòng)者。”

[作者為戲劇與影視學(xué)博士,上海戲劇學(xué)院表演系(含音樂(lè)劇中心)講師]