鄉(xiāng)土中國不能被埋沒在歷史長河中 ——訪第十二屆全國優(yōu)秀兒童文學獎獲獎作家大秀

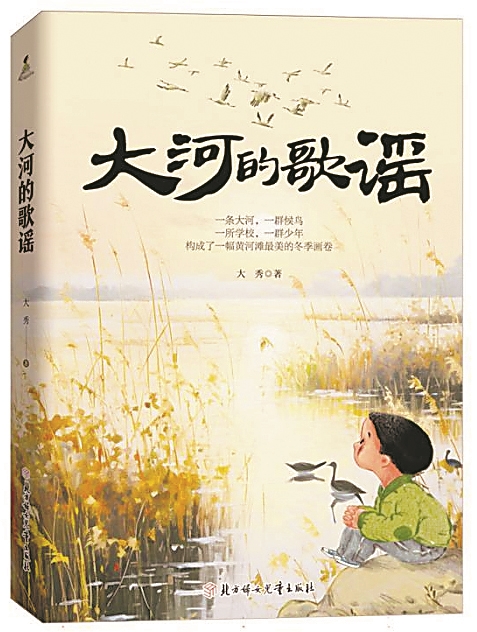

《大河的歌謠》,大秀著,北方婦女兒童出版社,2024年6月

張昊月:《大河的歌謠》的封面上寫有幾行文字:“一條大河,一群候鳥,一所學校,一群少年,構成了一幅黃河灘最美的冬季畫卷。”這段文字仿佛會召喚著讀者打開這本書,細細閱讀書中感人的故事。您能否談談此書的創(chuàng)作起因?

大 秀:我小時候生活在魯西南鄉(xiāng)村。那時,村莊前前后后的樹林里到處充斥著悅耳的鳥鳴。我大學畢業(yè)離開故鄉(xiāng)后,一直很懷念鳥鳴相伴的童年時光,總覺得有鳥鳴點綴的生活才充滿詩情畫意。

我雖然離開故鄉(xiāng)多年,卻一直關注著故鄉(xiāng)和黃河。2018年春節(jié),我在黃河灘田間地頭看到一群巡邏的人。向前打探后得知他們是候鳥保護志愿者。原來,眼下正是北方候鳥來黃河灘越冬的時節(jié),為了保護候鳥,志愿者們在田野、樹林、草地間搜索盜獵者投放的捕獵夾、捕鳥網和毒餌,給候鳥們提供一個安全祥和的生活空間。為了讓我對護鳥人有更清晰、全面地了解,一位志愿者給我推薦了一部有關候鳥保護的紀錄片。紀錄片講述了魯豫交界處黃河灘候鳥保護志愿者的故事。這些可愛護鳥人的故事深深打動了我,我頓時對他們心生敬意。童年記憶和護鳥志愿者的故事驅動我創(chuàng)作了這部小說。后來,我多次重返故鄉(xiāng)采風、搜集素材。這部作品反反復復打磨了4年。

張昊月:《大河的歌謠》以兒童視角書寫生態(tài)保護這一時代課題,描繪鄉(xiāng)村變遷中的變與不變。兒童視角和小說主題有怎樣的內在關聯性?

大 秀:保護生態(tài)的方式多種多樣,以生態(tài)為題材創(chuàng)作的文學作品也不盡相同。《大河的歌謠》選擇以“保護候鳥”這一命題為切入點,是因為候鳥是魯西南黃河生態(tài)的重要組成部分。此外,黃河灘孩子的成長過程伴隨著嘰嘰喳喳的鳥鳴,喜歡靈動又靈性的鳥兒也是他們的天性。這兩個天然條件為這部兒童視角的作品奠定了基調。

魯西南黃河灘一直有保護生態(tài)的優(yōu)良傳統(tǒng)。我認識的幾位魯西南林業(yè)專家經常深入學校開展護鳥宣傳活動,把護鳥生態(tài)理念和方法傳授給青少年。當一只只栩栩如生的鳥類標本出現在課堂上時,生態(tài)意識的種子也漸漸地在他們心間萌發(fā)。近些年,魯西南青少年群體在地方林業(yè)部門和民間護鳥組織的指導下開展了一系列護鳥活動,就像《大河的歌謠》里的情節(jié)一樣,他們在鄉(xiāng)間發(fā)放宣傳資料,在田間為候鳥投放過冬的糧食等。這樣看來,正是因為有了故事原型,這部小說通過兒童視角敘事,似乎是一件順其自然、名正言順的事情。

張昊月:閱讀這本小說,不時會為其中詩意表達所感染。您能否講講,小說要傳遞給讀者怎樣的生活詩意?

大 秀:我一直為黃河流經我的故鄉(xiāng)而感到榮耀和驕傲。在我看來,黃河就像一位桀驁不馴、自由奔放的詩人,在魯西南大地上日日夜夜書寫著一行行動人的詩句。我向來喜歡鄉(xiāng)村,喜歡鄉(xiāng)村生活,喜歡遼闊的大河,喜歡與大自然親近。人永遠離不開自然,也征服不了大自然,只能與自然相互依偎、和諧共生。

我們小時候都迫切希望早日走出村莊,走向繁華的都市。但離開村莊后,隨著年齡的增長,驀然發(fā)現鄉(xiāng)村才是寫作者心靈的歸宿,便又開始向往鄉(xiāng)村生活。黃河、蘆葦、飛鳥、樹林、麥田、牌坊、鄉(xiāng)村、老屋……這些最樸實的意象常常出現在我的夢境里。我大學時學的油畫專業(yè),偶爾也涉獵山水國畫,畢業(yè)后又從事了多年的專業(yè)攝影工作。也許和所學的專業(yè)有關,我總覺得這些最自然、原始的意象和元素是世界上最美的東西,是最能讓藝術作品彰顯永恒藝術價值的東西。所以,我想通過文學的方式將這種理念傳遞給讀者。同時,也讓更多的人關注黃河文化,關注黃河生態(tài),特別是讓讀者了解黃河和魯西南風土人情,喚醒他們對大自然的熱愛與敬畏,喚起大家對鳥類的興趣和熱愛。

張昊月:白藕、馬槐、清河,麻雀臺村這三個男孩子的故事,串接起小說的情節(jié)走向。您這樣安排情節(jié)有著怎樣的藝術考量?

大 秀:一部好看的兒童小說的人物關系不僅充滿人性溫暖和悲憫情懷,還要充斥“矛盾”和“糾葛”。正是這種復雜的關系推動著小說故事情節(jié)的發(fā)展,牽動著讀者的神經和情緒。小說中,白藕和馬槐兩個男孩都單純、善良,又都對候鳥充滿了愛意,但彼此之間偏偏又是冤家對頭,存在著競爭關系。在追求文學性和藝術性的同時,我一直很注重故事的可讀性。就這部小說而言,要想增強故事的可讀性,就需要另外一個人物把他們兩人巧妙地串聯起來,這個人就是清河。俗話說“紅花還需綠葉襯”。清河在故事中充當著“綠葉”。清河的存在,不僅在一定程度上襯托出了白藕和馬槐對候鳥的摯愛,還讓小說的整體結構顯得更加緊湊。

張昊月:大河、飛鳥,古碑、豫劇,小說中自然環(huán)境和人文環(huán)境的要素巧妙交織,它們和小說中的人物與故事構成怎樣的關系?

大 秀:魯西南歷史文化悠久,自然人文景觀豐富。神奇的黃河孕育、滋養(yǎng)了一代代黃河灘人,一代代黃河灘人又在勞動中創(chuàng)造了豐富的人文成果,這些人文成果再反過來滋養(yǎng)黃河灘人。從創(chuàng)作技巧上講,通過文化景觀可以襯托人物的形象和性格。所以,寫文化景觀也是寫人物,寫人物也是在寫文化景觀。

我的美術、攝影從業(yè)經歷讓我非常注重小說的畫面感和氛圍感。我想通過這些文化景觀為小說營造一種畫面、一種氛圍、一種底蘊和一種韻味。當這些文化符號鑲嵌在小說文本中,交織在字里行間,小說也漸漸變得豐滿厚重起來。我自幼喜歡傳統(tǒng)文化,近些年的創(chuàng)作也帶有鮮明的傳統(tǒng)文化質感,如魯西南皮影戲、魯西南雜技等,都會出現在我的小說里。你提到了豫劇,我想展開說說。在我們那個地方,每逢節(jié)日、廟會、集市、祭祖、壽辰都邀請豫劇團唱豫劇。由于長期耳濡目染,當地人人都會哼上幾句經典唱腔。你在鄉(xiāng)間常常會看到這樣的畫面:河邊的牧羊人趕著羊群哼唱上半句,河對岸的捕魚人會不約而同地對唱出下半句。這樣的畫面我覺得極富情調和詩意。

張昊月:小說中的代際傳遞、同伴友誼、鄉(xiāng)土溫情,構成主要人物的縱橫背景,您是有意識地對“鄉(xiāng)土中國”進行再發(fā)現和表達嗎?

大 秀:從某種角度上看,《大河的歌謠》的確可以稱為鄉(xiāng)土小說。它展示了當代魯西南鄉(xiāng)村發(fā)展風貌。一部好的小說就像一個潘多拉盒子,復雜而包羅萬象。小說不能僅表現單一的主題。同理,這部作品也不只表達生態(tài)主題,而是要讓生態(tài)主題融于小說所營造的復雜的社會形態(tài)之中。在表達生態(tài)主題的同時,也會同步表達其他主題,比如,親情、友情、鄉(xiāng)村變革、傳統(tǒng)文化、代際傳承等。《紅樓夢》之所以耐讀,是因為它所表現的是復雜的社會形態(tài),沒有一個確定的主題,讀者可以仁者見仁、智者見智。我們生活的環(huán)境是錯綜復雜的,尤其是鄉(xiāng)土中國,更為復雜。我從小生活在鄉(xiāng)村,這些年我創(chuàng)作作品大多都繞不開鄉(xiāng)村。我為何走不出鄉(xiāng)村?因為我覺得當下的鄉(xiāng)村有太多值得表達和展現的東西,這些東西蘊含無窮價值,極其寶貴,不能被埋沒在歷史長河中。

張昊月:小說中有很多與飛鳥相關的知識和細節(jié),這源于您的閱讀還是您的實際生活?

大 秀:兩方面都有。首先,我的生活閱歷是基礎和前提。我小時候常常跟著祖父生活。由于當時的鄉(xiāng)間娛樂活動比較匱乏,祖父常常帶著我去野外看鳥群。祖母常常抱怨祖父像個孩子。的確,在我印象中,童心未泯的祖父一直有著孩子性格,對萬物充滿好奇和探索欲。他對很多花草蟲鳥了如指掌,吹口哨模仿鳥鳴、在田間救助被困的鳥……

我也是從那時起對鳥有一種別樣的感情。但生活中的了解更多的是基于表象,對于有些鳥僅限于認識的層面。如果想要創(chuàng)作好和鳥有關的作品,讓鳥在作品中更加靈動,需要閱讀大量關于鳥的書籍資料,對它們進行深層次的了解和研究。除此之外,我還采訪了相關人士。

張昊月:您已創(chuàng)作出不少與魯西南有關的兒童小說,未來是繼續(xù)對此做深度藝術挖掘,還是要拓出一條創(chuàng)作新路?

大 秀:我從小在魯西南故鄉(xiāng)長大,對故鄉(xiāng)的感情難以割舍。一個作家所處的地域在某種程度上影響、決定了其作品的格調。過去的這些年我之所以一直在該領域深耕,是因為熟悉和牽絆,也是在以文學的方式回望童年和故鄉(xiāng)。從另一個角度講,更是在有意識地構建屬于我自己的文學地標。從皮影題材的《皮影班》,到雜技題材的《爬桿兒》,再到生態(tài)題材的《大河的歌謠》,這些都和黃河有著密切的關聯。黃河歷史文化源遠流長,有很多值得我們深思的東西,有很多等待我們挖掘的東西,有很多需要我們傳承的東西。文學則是一種很好的傳承方式和載體。

當然,我對接下來的創(chuàng)作也有過思考:一方面在該領域繼續(xù)深耕,另一方面也在計劃涉足其他領域的創(chuàng)作,比如童話、科幻類的題材,甚至成人文學。這就像一個一直在故鄉(xiāng)徘徊的人,時間久了,總想跑出去看看別處不一樣的風景。