G334國道上的文學之旅

2025年11月4日至6日,吉林省作家協會與延邊作家協會首次攜手、聯合開展“沿著G334寫吉林”(延邊站)系列活動。來自省內及延邊地區的35位作家,深入G334國道延邊段的龍井市、和龍市,圍繞紅色血脈、綠色生態、鄉村振興、文旅產業等,沿著習近平總書記視察延邊的足跡再出發,以文學的方式服務邊疆地區建設,鑄牢中華民族共同體意識。吉林省作家協會黨組書記、副主席王亮,黨組成員、秘書長郝蓄芳,延邊作家協會黨組書記、主席崔文德,黨組成員、副主席李惠淑出席活動。

全體合影

千里邊關新畫卷

作家采風團到達龍井后,從G334龍東線起點——開山屯鎮出發,先后抵達三合鎮北興村、三合村。在北興村,一座歷經140余年風霜洗禮的百年老屋,令作家們前往駐足。它不僅是時間的“見證者”,更是文化的“傳承者”。在三合村,兩棵挺拔的大葉黃楊,更是吸引了作家們的目光。它們已經扎根80載,如同兩名忠誠的衛士,守護著祖國的邊疆。

三合鎮鎮長張俊輝介紹說:“北興村盤活閑置資源,打造朝鮮族特色民居,步入了一條民俗文化與旅游資源協同發展的新賽道。在三合村的沃土上,黃楊古樹精神與守邊固邊戍邊愛邊精神血脈交融,書寫著新時代的紅色傳奇。”

北興村百年老屋

“全面小康一個也不能少,哪個少數民族也不能少”。10年前的7月16日,習近平總書記視察和龍市光東村,他在田埂上、農家院、老村部等地留下了堅實的足跡,為這片土地指明了發展方向。10年后作家們來到光東村,漫步田間棧道,攀登稻田涼亭,觸摸到鄉村振興的強勁脈搏。如今的光東村,已經從普通鄉村蝶變成集生態農業、民俗旅游、文化體驗于一體的特色鄉村。

“走進光東村,像翻開一本活相冊。農民種地不光是收糧食,還能讓城里人來看風景。這里的人,既守著祖輩留下的東西,又勇敢地伸出手,和新時代握了握。習近平總書記當年的囑托,如種子播撒在這片土地,已長成了參天大樹。”作家翟妍感慨道。

紅色精神永相傳

“山山金達萊,村村烈士碑”是著名詩人賀敬之對延邊這片革命熱土的深情贊譽。作為國家一類革命老區,龍井是延邊第一面黨旗升起的地方。作家們走進東山紅色文化園,參觀龍井市紅色革命歷史展,深入了解這片土地上的崢嶸歲月,聆聽朝鮮族人民在中國共產黨的堅強領導下,以堅定的信念和無畏的勇氣譜寫的一曲曲震撼人心的英雄贊歌。

作家們走進東山紅色文化園

在東北地區第一個人民政權——和龍市藥水洞蘇維埃政府遺址,講解員為作家們輕聲講解:“在藥水洞這個不到100戶人家的鄉村里,就涌現出金順姬等70多名抗日烈士。藥水洞人民在中國共產黨的領導下,高舉抗日救國的旗幟,始終站在斗爭的最前列,在延邊的抗日斗爭史上譜寫了壯烈詩篇。”在遺址碑石旁,有一棵樹冠巨大的百年垂柳,是由樸相活烈士親手栽下的。這棵柳樹歷經刀斧砍伐、烈火焚燒等磨難,仍頑強存活、枝繁葉茂,象征著革命精神的永恒不朽?。

樸相活烈士親手栽下的百年垂柳

“在龍井市紅色革命歷史展館,我看到女共產黨員金貞吉在獄中鉤織的苫被單,上面織有27個字,瞬間拉近了我和英烈的距離。透過她鉤織的圖案,我仿佛聽到了她的心聲,就是讓后代不再受苦。雖然是隔著玻璃的撫摸,卻是我暖暖的擁抱。”作家黃靈香說。

在藥水洞蘇維埃政府遺址

告別藥水洞,作家們前往和龍市崇善鎮上天村。這里是歌曲《紅太陽照邊疆》的誕生地。元峰水渠見證了和龍人民“引水上山”的奮斗奇跡,這條被譽為“長白山下第一渠”的水利工程,實現了“攔河筑壩引水上山崗”的壯舉,它所孕育的艱苦奮斗、不畏艱難的“修渠精神”,與紅色基因一脈相承,共同構成中華民族寶貴的精神財富。

在崇善鎮上天村

作家尚書華說:“59年前,由詞作者韓允浩和著名作曲家金鳳浩創作的《紅太陽照邊彊》,將這種精神融進了音樂作品之中。‘劈開高山大地獻寶藏’,這種豪邁的氣勢、積極向上頑強奮斗的樂觀主義精神,到任何時候都是需要的。”

文學服務進邊疆

“沿著G334寫吉林”調研座談會,是此次活動的一個重要內容。會議由省作協黨組成員、秘書長郝蓄芳主持。延邊作協黨組書記、主席崔文德首先向大家介紹了G334延邊段的獨特魅力,隨后尚書華、張牧宇、楊逸等15位作家代表圍繞如何書寫吉線334展開深入交流。

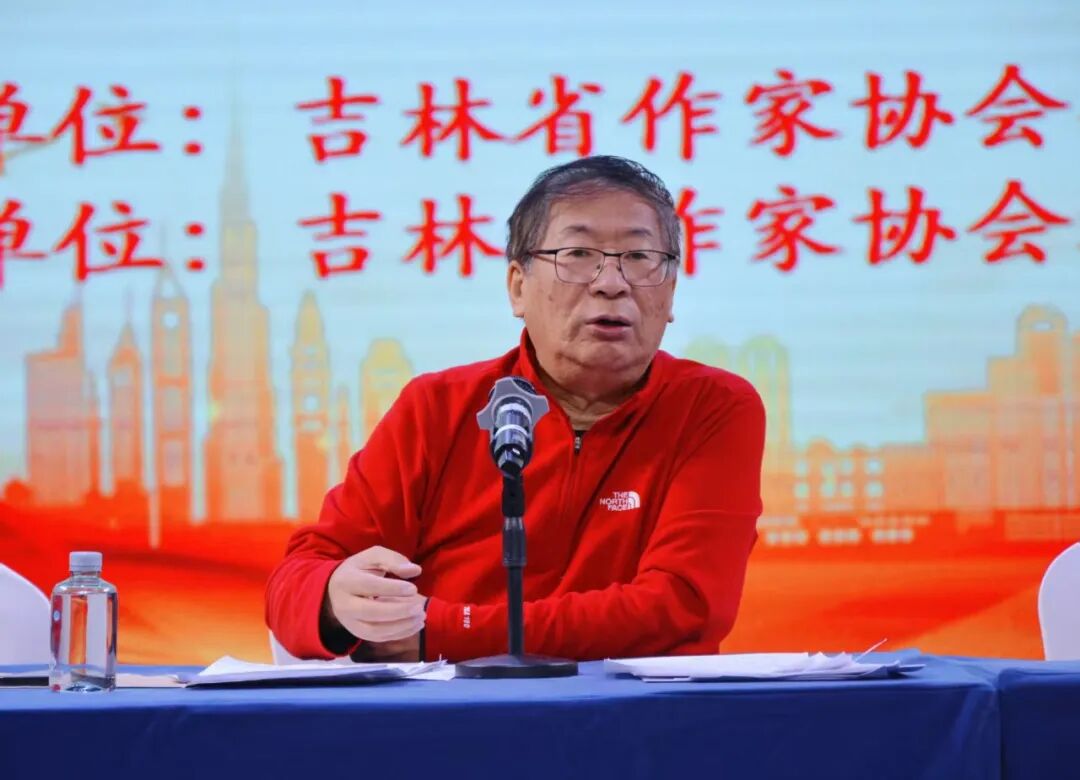

省作協黨組書記、副主席王亮在講話中指出,全省各級作協要圍繞省委、省政府中心工作,組織作家大力書寫吉線334上的抗聯魂、黃金史、林海趣,用文學這種最持久、最經典的方式,助力G334文旅大通道建設。全省廣大作家要扎根吉林這片充滿希望的黑土地,懷著“文章合為時而著”的使命擔當,秉持“絕知此事要躬行”的創作態度,以飽滿的熱情、深邃的思考、扎實的筆力,奮力書寫吉林大地的滄桑巨變,生動記錄吉林人民的奮斗史詩。

此次活動還邀請散文家趙培光以“散文的調性與N種可能”為題,為延邊作家講授文學課。他提出散文創作要“獨特寫”和“寫獨特”,并列舉史鐵生、韓少功、賈平凹等優秀作家作品,從好選題、好語言等方面,強調散文作者要注重藝術表達、追求平實深刻、傳遞真實情感。

作家候鳳娟激動地說,“聽了培光老師的講座,我的收獲實在是太大了。我出生在汪清林業局的深山溝里,特別渴望聽到山外的文學的聲音。今天對我來說,是個非常難忘的日子。‘散文沒有秘鑰,它像燈火能把你照亮。’培光老師的課我聽懂了,也讓我堅定了今后的創作方向,哪怕我是一朵蒲公英,也要活成一個小太陽。”

趙培光老師講授文學課

“新時代需要優秀的文學作品,吉林振興需要深情的文學表達。”王亮書記最后強調,G334這條路,是地理的路線,也是文化的脈絡,更是省作協和延邊作協弘揚“石榴籽精神”、共繪民族團結“同心圓”的生動實踐。( 攝影:周日昌 孫巖)