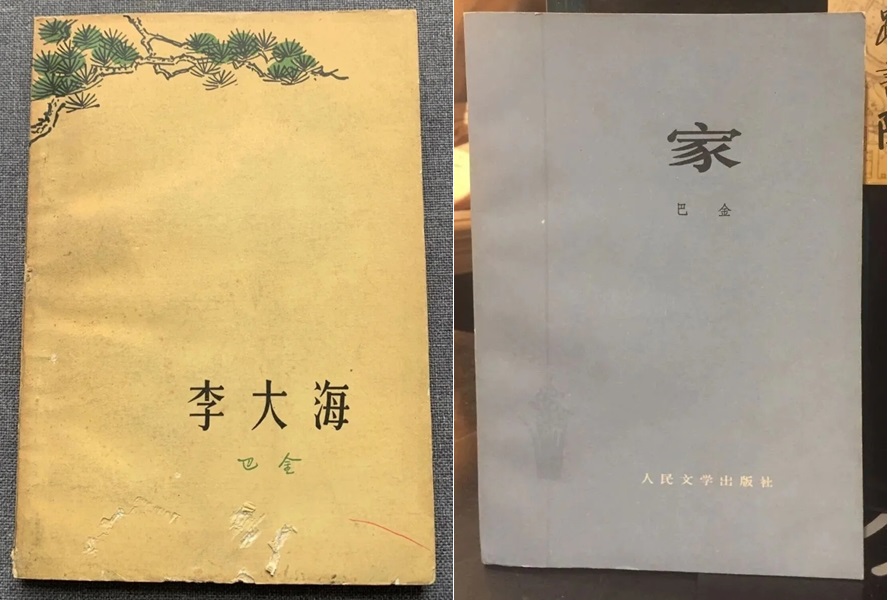

巴金《家》的修改與闡釋和《李大海》的出版

巴金是中國現代文學史上的重要作家,他早年信奉無政府主義,他的熱情感染了無數年輕人,影響了他們對社會的思考,因此走上革命的道路。但無政府主義與真正的共產主義思想是有矛盾的,在新的政治環境下無法得到肯定。所以,在1949年后,對巴金的評價可以說是:“他的作品在讀者中所發生的效果是積極的,雖然作品本身的思想并不十分正確。”對于20世紀50年代仍然在世的現代文學作家來說,巴金是對作品修改最多的。巴金對代表作《家》的修改,幾乎可以說是重寫一遍。梳理《家》的修改過程,可以呈現像巴金這樣的作家是如何通過修改作品參與到國家意識形態建構之中的。同時,巴金也創作了很多新作品,雖然缺乏優秀之作,但他在努力地以意識形態的要求規范自己的創作。通過考察他的小說集《李大海》的出版,可以分析其過程。

一、關于《家》的修改

巴金的《家》,是人民文學出版社社長馮雪峰直接聯系巴金,希望能夠再版。巴金在1952年11月11日專門寫信給馮雪峰:“《家》看過一遍,改了一些字句。現在把修改本寄上,請您斟酌,是否可以付排。《春》和《秋》如可續出,將來也可以把修改本寄給您。《春》的修改本去年年底已由開明印出。《秋》的修改本今年二月交給開明尚未印出。”

對于這部巴金的成名作,出版社是抱著盡可能尊重作者意見的態度來處理的。編輯部主任方殷提到,“本書曾由作者細心修改過,故于解決疑問條時,竭力以原作為主;其可改可不改之處,均未變動”。只是對于正文前的諸多序言,包括“十版代序、五版題記”,“系舊版本的說法,我社此次重印,對此如何處理,擬請總編輯室研究決定”。巴金在《家》初版時,寫有代序《呈獻給一個人》,另有《初版后記》,之后有《五版題記》,內容豐富,但所占篇幅甚多。

樓適夷專門給巴金寫信,言道:“《家》已付印,我們的意見,此書要作為激流三部曲之一出版,因此激流總序擬不編入;又其他代序兩篇,是否請改寫一個新序,說明對過去舊作的意見及今日修訂重版的意義。我們整編五四以后文學作品,都準備這樣的做法,想必蒙兄贊同。”

出于出版社的要求,也出于巴金自身對作品自覺自愿進行修改的要求,《家》最終進行了修改,并于1953年7月出版。巴金對《家》的修改,充分體現了當時意識形態的要求,在諸多方面都能看到時代的影子。修改之后的文本,與最初的文本之間已經出現了很大的差異。與1933年5月上海開明書店初版的《家》進行比較,巴金在1949年后修改的地方多達上千處。就其主要方面而言,主要修改的地方如下:

(一)對舊家庭的描寫,更加突出了舊家庭的罪惡;對祖父的描寫,是把原有文本中溫情的、對祖父既尊敬又反抗的方面進行了刪改,使祖父的面目變得更加可惡,更加成為舊社會的代表。覺慧在參加學生游行,被祖父叫去訓話,原文本中關于覺慧對祖父的態度有這樣的描寫:“但他對祖父依然保持著從前的敬愛,因為這敬愛在他底腦里是根深蒂固了。兒子應該敬愛父親,幼輩應該敬愛長輩——他自小就受著這樣的教育,印象太深了,很難擺脫。況且有許多人告訴過他:全靠他底祖父當初赤手空拳造就了這一份家業,他們如今才得過著舒服的日子;飲水思源,他就不得不感激他底祖父。因此,他對于祖父便只是敬愛著,或者更恰當一點,只是敬畏著,雖然在他底腦里,常常浮出不滿意祖父的行為的思想。”在新文本中,這段話被刪去,覺慧對祖父的敬愛被抹去,只剩下對祖父的不滿和憎恨。覺慧和祖父之間,可以視為新思想與封建舊思想之間的斗爭,如果說之前兩者的斗爭充滿了糾纏、復雜的話,那現在兩者的斗爭性更加明確、更加突出了。巴金經常被人詬病反封建不徹底,而這方面的修改可以視作巴金對封建思想的態度已經改變為持徹底反對態度。在原文本中,祖父去世前彌留之際,對自己有所反省,對自己的僵化固執給年輕人造成的苦難進行了反思,尤其對逃婚的覺民深感后悔,他說:“我錯了,我對不起他……你快去叫他回來罷,我想見他一面……你給我把他找回來,我決不會再為難他的……”“祖父說到這里用手拭了拭眼睛,忽然看見覺慧底眼淚正沿著面頰留著,便感動地說:‘你哭了,你很好……不要哭,我底病馬上就會好的。……不要哭,年紀輕輕的人要常常高興,哭得多了,會傷害身體……你要好好地讀書,好好地做人……這樣就是我死了,我在九泉也會高興的。’”祖父的形象在這里顯得很豐富,他不僅是舊家庭舊禮教的代表,也攜帶了傳統文化中家庭正面意義的內容。而在新文本中,這些都被刪去,祖父最終以冥頑不化的形象去世。在年輕人對祖父的態度方面,在祖父彌留之際,覺慧也表露出理解和溫情:“他覺得自己也要哭了,為了這意料不到的慈祥和親切,這是他從來不曾在祖父那里得到過的。他忍住眼淚勉強答應了一個是字。”看到祖父的反省,覺慧興奮地對覺新說:“他現在承認他自己錯了”,“祖父現在變了,他悔悟了”。這兩句話在新文本中被更改為:“他說馮家的親事暫時不提了”,“爺爺說他現在明白了”。新文本中把祖父的“悔悟”抹去了,畢竟祖父作為舊家庭、舊禮教的代表,在新的意識形態要求下,應該是冥頑不化的、固執到底的,所以不能給他“悔悟”的機會。祖父形象的變化,也是巴金在不同階段思想影響下主動或被動修改造成的。

對于年輕人來說,他們最終在祖父彌留之際原諒了他,祖孫在生命存留、血緣親情這個更根本的層面達成了和解。覺慧被叫回來見祖父,“他想這許多年來只有這一天,而且在那短時間內,他才找著一個祖父,一個喜歡他的祖父,而且他們兩個才開始走向著相互了解的路。這只是開始,只展示了一線希望,什么事都還沒有做,可是又‘太遲了’”。面對祖父的悔悟和彌留之際對子孫的親情,覺民還是充滿了感動,“事實上如果早一天,如果在還沒有給過他一線希望的時候,那么這分別并不是什么難堪的事,他決不會有什么遺憾。然而如今在他底面前躺臥著那垂死的老人,他(祖父)在幾點鐘以前曾把他(祖父)底心剖示給他看過的,而且說過自己是怎樣錯誤的話”。在新文本中,覺慧、覺民對祖父的感動和原諒被刪去了,在以階級斗爭為綱的年代,反封建的徹底性要求他們在任何情況下都不能妥協,都不能與舊禮教達成和解。

在原文本中,祖父去世前的最后一句話顯示出對生命的渴望:“路是很長的……我還要走很遠的路……那樣好的地方……我從來沒有看見過那樣好的地方,他們呢?……只有你們兩個?……你們聽見那音樂嗎?……那樣好聽的音樂……我要先去了。”祖父去世前還聽到了音樂,這無疑是巴金受西方文學思想的影響,讓一個中國老人的去世帶上了宗教般的浪漫色彩。而在新文本中,這些都被刪去,祖父最終還是冥頑不化的固執老頭,“他吃力地嘆了一口氣,又慢慢地說:‘要……揚名顯親啊。’”在新文本中,祖父臨死也還是舊家庭舊禮教的代表,之前所謂的“悔悟”分量被大大削弱了。

(二)年輕人反抗的堅決性的加強。以覺慧參加學生游行的描寫為例,原文本中覺慧的心態很復雜,一開始很沖動,后面又有猶豫和一絲懷疑。原文本中覺慧跟著學生長時間地在都督府門前示威得不到回應時,有這樣的描寫:“他疑惑起來,他怎么會在這個地方,這許多人又在做什么”,“他甚至于想這是在做夢,那樣的事是沒有的。但他分明立在這里,在這人群中,他又為了什么事來的呢?雨點漸漸變大起來,沉重地落在他的頭上臉上身上,他似乎清醒了,他回味著今天一天的事。他想要是和他的民哥一道到琴底家去,這時候他便不會在這里了,而且他底心會是很平靜的,連這次風潮也不會知道。他又想家里的人一定疑惑不知道他到什么地方去了,他和民哥分路時不是說要回家吃晚飯嗎?然而這時候鑼聲還從遠處送來,告訴他是二更時分了。”應該說,面對都督府的拒絕對話,加上長時間群情激奮得不到釋放不得不回歸冷靜,覺慧對自己頭腦發熱產生懷疑,這種復雜心情是可以理解的。但是,在1949年后新的意識形態影響下,這種自我懷疑很明顯會削弱覺慧反抗軍閥的堅決性,會影響覺慧的正面形象,所以巴金予以刪除。相對應的是,巴金增加了對軍閥統治的揭露,反襯出學生游行示威的正當性,也更明確地將學生游行示威定性為“愛國行為”,新增加的部分還有:“一排兵士端著槍在前面等候他們,那些鋒利的槍刺正對著他們的胸膛。兵士們都帶著嚴肅的表情沉默地望著這一大群學生。學生們興奮地嚷著要進去,兵士們不肯放下槍。”學生與兵士的對峙明顯更加激烈而且有一觸即發的感覺。在新文本中,巴金還增加了這樣一段:“兵打學生的事來得太突然了,雖然以前就有當局要對付學生的風傳,但是誰也想不到會出之于這種方式的。這太卑鄙了!‘為什么要這樣對付我們?難道愛國真是一種罪名?純潔、真誠的青年真是國家的禍害?’他不能相信。”在學生示威游行時,來的人并不是很多,周圍的人也持旁觀的態度,“出乎意料之外的,他沒有見著一個同情的面龐”;學生的心情也很復雜,“同時一種莫名的恐懼又不時來侵襲他們”,在新文本中這些都予以刪去。

(三)對覺醒的年輕人頹唐方面的刪減,尤其是對劍云人物形象描寫的修改。在原文本中,劍云是一個出身低微、內心自卑、對前途迷惘的年輕人,他企圖改變現狀,但又忍不住被舊的思想和事物絆住。他被高家人拉住打麻將,輸了一筆錢,因而感到很后悔。在原文本中,他自我解釋是“我屢次說不再賭錢了,可是別人拉上我上場,我又不遲疑地去了。我自己真是沒有辦法”;在新文本中,“我又不遲疑地去了。我自己真是沒有辦法”變成了“我又不好意思拒絕”,參加賭博由主動行為變成被動行為了。在原文本中,覺民對他賭博是冷嘲熱諷,“不知道他是在嘲笑,抑或在惋惜”,“‘也許人本來就是有賭博根性的罷’,覺民又一次掉過頭帶笑對劍云說,人依舊不知道他是在嘲笑,抑或在表同情。覺慧聽了這話不由得對哥哥起了一剎那的不好的感情,他不知道是什么東西鼓動著他底哥哥說這樣的話”;在新文本中,這些對劍云嘲笑、憐憫的句子全部刪去,覺民、覺慧對他只剩下同情。

(四)對底層下人的正面化描寫。在春節期間,高家邀請玩龍燈的人到家里,高家仆人拿著花炮對玩龍燈的人噴射,火花噴射在赤裸的身上,“有的馬上落下地來,有的卻貼在人身上燒,把那幾個人燒得大聲叫”。這種行為是很殘忍的。然而,在原文本中,作者對玩龍燈的人并非是完全的同情,而是帶著一種復雜的態度,“他們覺得疼痛,便大叫起來,為的是可以不去想到痛”,他們還高聲喊有花炮盡管拿出來,“這樣子,有著江湖氣質,而且憧憬著好漢底名譽的他們在痛楚中找到了暫時的滿足”。在新的意識形態規范下,工人農民是不能詆毀的,對底層人民應該是同情的,所以在新文本中,巴金把這些都刪除了。甚至對高家因染上鴉片煙癮偷盜字畫被逐出家門的仆人高升,巴金也進行了修改。原文本中,他是對失去的曾經優渥的生活充滿悔恨的,在新年之際他流浪到舊主人家門口,“心里酸痛著,他流下了不會被人看見的不值錢的眼淚,悔恨又來猛烈地襲擊他底心了”,“孤寂,一種從來沒有感到過的孤寂開始在蠶食他底心。‘夢呵,原來是一場夢呵’,他用他底枯澀的聲音自語著,一面拭了拭潤濕的眼睛”,對于乞討來的錢,“他只是無目的地走著,并不打算怎樣去花費手里的錢,而且甚至忘卻了這一筆錢”;在新文本中,這些對其表示憐憫的話全部刪去,他與高家的關系更加決絕,不再追求高家的憐憫。高升見到覺民兄弟倆從門口出來,原來有“在心里說了善意的話祝福他們”,這句也被刪去,高升與高家的對立就更加明確了。

(五)對涉及性方面描寫的簡化,即對有可能引發性方面聯想的文字進行了大量修改。如寫覺新婚后“陶醉在一個少女的愛情里”,原為“陶醉在一個少女的溫柔的撫愛里”。在寫到連長夫人帶著士兵想霸占高家住宅時,原文本中有對她的描寫,如“富于肉感”,“從她底服裝和舉動來看,誰也知道她是一個輕佻的土娼”,“那女人走進轎子時還向他們投了一瞥淫媚的眼光”;學生倩如在給琴寫的信中,曾有“你便自愿地拋棄了你所愛的人去給人家做發泄獸欲的工具嗎”,把無愛的結婚稱為“變相的賣淫”;巴金寫到女學生時也有“用她們的肉體滿足野獸底獸欲”,這些都刪去了。寫到鳴鳳要被迫嫁給馮老太爺時,原有“她所寶貴的貞操”,被改成“自己的身體”,也刪去了“自己只給人家做了發泄獸欲的機器”。

(六)對三角戀關系的弱化。覺新夫婦的愛情更加美好,刪去了梅表姐與瑞玨的大段交心的對話。如瑞玨向梅表姐說的很多交心話在修訂時都刪去了,如“我是不能夠幫你的,我早不知道……現在已經遲了……我不該橫在你們兩個的中間”,“我們兩個人如今都只得了一半,都不曾得著整個的”,“我也是很愛他的,我愛他比過愛我底性命,他就是我的性命,我不能夠失去他……然而他的心已經被你分一半去了……不,不僅是一半,在他底心里,你占著更好的地位……他愛你甚于愛我……我固然得到了他的身體,但這有什么用呢?他底心已經被你分去了一半了,不只是一半,而且最好的地位已經被你占去了……梅,你知道我們女人需要的是男子底全部的愛,這是不能夠被人分割去的”。刪減之后,瑞玨的感情更加隱忍,覺新與她和梅表姐之間的三角戀關系被弱化了。

這些修改,是巴金按照新的國家意識形態的要求主動進行的。修改后的文本,去除了無政府主義的內容,政治觀點上更加純潔;對以祖父為代表的上一輩人物,原本的脈脈溫情已經全部刪除,只剩下階級斗爭觀點下的敵對態度;對年輕人豐富復雜的愛情世界,刪減得只剩下枝節。修改后的《家》,已經非常鮮明地成為反封建、反抗舊家庭舊制度,追求新生、追求革命的動員式作品。

二、關于《家》的一封讀者來信

1953年7月,巴金的《家》由人民文學出版社出版。同年11月,人民文學出版社收到一封讀者來信,反映《家》中存在的“缺點和錯誤”。人民文學出版社對這封讀者來信可謂高度重視,在一封草擬的回信底稿上留下了編輯周延、副總編輯王任叔和社長馮雪峰三個人的筆跡。

這個讀者名叫胡洛,通訊處是“湖南邵陽市田家灣某部輪訓所”,信中他稱自己“現年二十一歲,初中畢業,參加革命近四年”。在信中,他首先肯定了作品的價值,“這部小說無疑是一部有價值的小說。它描繪了封建地主的家庭的黑暗和腐朽的現象,描繪了他們荒淫無恥的生活情形。描寫了這個家庭的年青的一代所受到的它的封建意識和陳腐傳統毒害折磨的情形。讀了這部小說,我們更愛我們的人民的革命事業,愛我們祖國的新制度,感到生活在毛澤東時代的光榮和幸福”。這個讀者顯然是有一定文化水平的,而且對當時從階級斗爭角度評論文學作品的思路是非常熟悉的。也正是因為有這樣的思路,才會對作品提出諸多問題,認為“這部小說無論思想性或者藝術性上都有著許多缺點和錯誤”,主要是對作品描寫的祖父不滿,對覺慧的父親、母親、繼母的描寫不滿,對覺慧的描寫不滿。對于作品中的祖父形象,認為沒有“深刻地刻劃出他的猙獰可怕面目”,他本應是巴金安排的“封建勢力的代表”,應該給予“無情的抨擊”,認為“書中雖然寫了他阻撓覺慧參加革命行動的事實,寫了他的荒淫的生活,寫了他破壞年青人幸福的行為等等,但都不夠有力,相反在許多地方還對他表同情,甚至加以稱贊。覺慧見了他,總是懷著敬畏的心情,流露出一些偏愛的情形(雖然覺慧說了很多詛咒他的話),甚至還贊揚他是‘從貧困中苦學出來,得了功名……赤手空拳造就了一份大家業’的英雄。在他臨死前他是‘完全明白了的,他對被他束縛的年青一代說‘我錯了,我對不起他’。看來,他當真是‘不見得就是不怎么不親切的人’哩!”從小說內容來看,巴金對這個祖父形象的描寫確實存在矛盾,但正因為這種矛盾才讓文本充滿豐富性和復雜性,而且更符合歷史的真實,正像巴金在作品中借覺慧的口所說:“他知道不僅祖父是矛盾的,不僅大哥是矛盾的,現在連他自己也是矛盾的了。”如果把祖父真的寫成“封建勢力的代表”,寫成與年輕人之間劍拔弩張、勢不兩立的對立,那《家》就會變成當時那個年代流行的以階級斗爭為主線的作品,就完全成為另一個作品了。

這位讀者認為《家》的第二個缺點是,“寫覺慧的父親、母親、繼母周太太等等人,說他們都是一些‘好人’”。“覺慧家雖有這么一份大家業(無疑是剝削來的勞動人民的血汗),但他父親卻是‘在外面作官多年,積蓄卻并不多,總算還廉潔’的人。總之,作者總是一再宣稱(通過書中人的嘴),他憎恨這垂死的制度、這家庭,但是這制度卻是一種不可捉摸的東西”。客觀地說,在《家》中,巴金對這幾個人物是當作思想雖舊但內心善良的人來寫的,是處在新舊更替之時已經無法改變觀念的人物,但對他們卻恨不起來,他們內心畢竟是善良的,但也正因為這種善良才對覺新一代帶來阻礙,讓年青一代無法輕松地擺脫傳統的負擔。巴金準確地捕捉到這個現象,這正是巴金寫作的過人之處。然而,從當時強調階級斗爭和絕對的二元對立精神來看,這無疑是力度不夠大的,因為對傳統、對舊東西的態度不夠決絕。

這位讀者還將對年青一代覺慧的描寫認為是缺點:“書里是重要主人公、光明的代表者覺慧,也寫得很模糊,他發展、前進的線索很不明確。而且,以未來的命運完全寄托在他的身上,把婢女、下人們(被壓迫者)的解放事業完全寄托在他這類人的身上,只是一種幻想,也是一種錯誤。”

這個讀者甚至拉丁玲來做“后盾”:“總之,這部小說存在著許多問題和錯誤。這一點是毋容置疑的,丁玲同志很久以前便附帶地提到了這一點。”在這個讀者看來,“你們出版這部書,你們有責任使讀者正確地欣賞這部書”,這透露出當時無論是主管部門還是普通讀者,對出版社都是作為輿論把關者來要求的。出版社可以不同意作者的觀點,而一旦把作者的著作出版成書,就必須對作品進行判斷,觀點錯誤的書是無法進入出版環節的;對于觀點存在偏差的書,出版社只好通過前言、后記、出版說明、譯者前言等方式予以說明。人民文學出版社出版中國現代作家叢書時,對于當時仍然在世的作家,一般是要求作家本人來寫,這樣既尊重了作者意見,又避免了出版社與作者之間的分歧;對于已經過世的作家,出版社才會自己撰寫或邀請其他專家撰寫。在世作家自己撰寫的前言后記,一般都會對自己之前作品存在的問題進行反省,提請讀者注意,并會強調作品對當下的意義所在。巴金在《家》1953年版《后記》中做了兩方面的反省,他寫道:“像這樣的作品當然有許多缺點:不論在當時看,在今天看,缺點都是很多的。不過今天看起來缺點更多而且更明顯罷了。它跟我的其他的作品一樣,缺少冷靜的思考和周密的構思。”這是從作品藝術結構方面做的反思。同時,巴金也指出,“我寫《家》的時候,我說過:‘我不是一個說教者,所以我不能明確地指出一條路來,但是讀者自己可以在里面去找它。’事實上我本可以更明確地給年輕的讀者指出一條路,我也有責任這樣做。然而我當時還年輕、幼稚,而且我太重視個人的愛憎了。”這是針對《家》沒有指明正確道路而做的自我批評。然而,這兩方面的反省并未觸及這位讀者來信反映的問題,讀者并不滿意,認為這只是“輕描淡寫地提到它有缺點,實際上還在表彰這部書”。這位讀者建議出版社應該寫一篇評述文章,詳細分析作品的價值和缺點,“這樣,年青的讀者便可正確地去欣賞它了”。其實,讀者的這條建議,也是出版社在事實中如此嘗試的。但對于當時仍然在世的作家,對其作品很難做到準確、符合各方標準的評價。

人民文學出版社的回信耐人尋味,從目前看到的留下諸多修改筆跡的底稿來看,不同的人增補的內容從某個側面反映出他們的真實想法。馮雪峰加的一段話如下:“不過,我們現在看解放以前的作品,還應該和當時的社會情況聯系起來看,用現在我們的眼光去要求就會覺得缺點更多了。”這也正是馮雪峰在面對“五四”新文學作品出版時的態度,他從整體上是尊重當時的外在環境的,所以即使對一些作品有意見有不同看法,但仍然盡量客觀地保存了它們的原貌。在回信中,出版社同意應該對作品進行全面評述的做法,但王任叔在后面加了幾句:“不過,我們現在還沒有力量這樣做,個別的文章在報刊上先發表,是首先應該做到的。這就有賴于熱心愛護我社出版物的同志來寫稿了。你也可以來試寫寫的。”后來,無論是主管部門還是出版社內部,都鼓勵加強書評工作,書評在某種程度上起到的正是正確引導的作用。

在草擬的回信中,編輯周延對這位讀者的觀點進行回應:“(1)對覺慧的父親、繼母等人的看法,這些沒有問題都是封建社會的維護者,不過不像陳姨太和王太太那么尖刻,那么壞,作者從這一點上說他們是好人,還是可以的。另外覺慧的父親,同一些贓官比較還算廉潔,舊社會是有這樣的清官,不過是極少數吧了;(2)對婢女的幻想的意見。覺慧和鳴鳳的關系,不是一般少爺和婢女的關系。”鳴鳳是善良的女孩,幻想與覺慧在一起,能有個幸福的歸宿,覺慧對她是平等的,并且很愛她,“在這種情形下,她把幸福寄托在覺慧的身上,還是自然的”。這其實代表了編輯對作品的看法,對于作品中這些復雜矛盾的人物,編輯還是保持了清醒的頭腦,并未全盤否定。然而,這些針對具體問題的回應被紅筆刪去,主要原因可能是出版社不愿意陷入具體問題的討論和紛爭之中。

在這個讀者來信事件中,出版社謹慎的處理顯示出擔憂的情緒,即擔心讀者的解讀偏離“政治正確”的航線,而“政治正確”正是出版社要求作者修改后達到的目標。面對讀者的質疑,出版社小心翼翼地一一加以回應,希望讀者能夠“正確地去欣賞它”,并強調要通過書評等形式引導讀者來理解作品。由此可見,對作品解讀層面的引導也是國家意識形態建構的重要工作。

三、《李大海》的出版

巴金是少數在1949年后從事大量創作的現代文學作家,但這些新創作很難稱得上成功之作。巴金的創作為何會出現水平下滑的現象?本文希望通過圍繞《李大海》的出版來做一分析。

巴金曾到朝鮮戰場采訪,回來后寫了很多作品,包括《李大海》《生活在英雄們中間》等。涉及軍隊作品的出版時,還要經過解放軍總政治部下屬的解放軍文藝叢書編輯部審讀書稿。而且是由人民文學出版社的編輯先把審稿過程中出現的問題一一標注,與解放軍文藝叢書編輯部進行商洽,問題解決之后才能出版。巴金的作品《生活在英雄們中間》,在人民文學出版社納入“解放軍文藝叢書”出版前,就經過解放軍總政治部的審讀。

巴金的短篇小說集《李大海》,主要是以抗美援朝戰場上的英雄人物為原型而寫的。從1952年3月到10月、從1953年7月到12月,巴金分別兩次奔赴朝鮮戰場,對戰場中的戰士進行采訪,留下了《我們會見了彭德懷司令員》等一批作品。而短篇小說集《李大海》則寫于1960年到1961年,此時巴金距離他離開朝鮮戰場已經有七八年時間。巴金在代序《朝鮮的夢》中說,“我在朝鮮住的時間并不長。然而我帶回來的友情卻是無窮無盡的”。對于這部小說集,巴金在《后記》中說:“從去年八月到今年八月這一年中間,我寫了七個短篇,都是與中國人民志愿軍有關的,或者更可以說,都是懷念我所敬愛的英雄朋友的文章……我多么想繪出他們的崇高的精神面貌,寫盡我的尊敬和熱愛的感情。”這七篇作品曾先后在《人民文學》《上海文學》《四川文學》《解放軍文藝》等刊物上發表,書中收入的小說《團圓》后被改編成電影《英雄兒女》,影響很大。

然而,這七篇作品的藝術水準卻顯得參差不齊,存在為了突出志愿軍戰士的高尚品格、不怕犧牲的精神,刻意拔高、脫離真實的傾向。編輯在審稿過程中,堅持的標準不僅僅是政治標準,在把政治標準放第一的前提下,也需要對作品的藝術性進行審定。在當時條件下,在藝術標準方面考慮比較多、敢于提出問題的編輯是值得尊敬的,至少沒有只從政治標準角度進行衡量。由于特殊的時代原因,從圖書出版后的形態上,我們是很難體會編輯內心真實意見和想法的,而保留下來的審稿意見,則為我們留下了編輯的真實想法,也為時代留下了真實的思想記錄。雖然這些審稿意見只是作為出版社的內部文件進行保存,并非讀者所能看到,但它們的存在,讓我們感受到圖書出版背后的復雜性。在對外公開的“一體化”文學表象之下,還存在著一股潛流,這股潛流從未中斷過。

在編輯朱叔和的初審意見中,對作家的寫作態度和作品的內容給予了肯定,他這樣寫道:“巴金同志懷著對書中主人公的極端尊敬的心情寫下這些作品。他的這種異乎尋常的深摯的敬愛之意可以在這些短篇的字里行間處處找到。這是作家對激勵自己的人物及其事跡經過一番認真探索、深思熟慮以后才寫出的作品”,“他在這七個短篇中所描寫的都是戰場上的英雄,都是無產階級的英雄主義的戰士,都是具有共產主義風格的舍己為人、保衛祖國的赤膽忠心的戰士,但是,在這個階級共性之下,在規定的共同的環境之下(朝鮮戰場),他們都各自有著鮮明的特性,他們都按照各自對生活的理解、認識而行動,他們都有自己的理想。”巴金的作品一向是以情感豐富著稱,他個人的思想、觀念往往都會在作品中體現。《李大海》這部小說集也不例外,但此時的情感更多的是國家、集體的情感,或者說是經由個人拔高了的集體情感,而非純粹出自個人的情感。編輯在審稿意見中也指出了這一點:“因為這些短篇是巴金同志對生活作了認真的探索、找到了屬于他自己的結論以后才寫下的作品,因此,在這些作品中,包含著作家自己對生活的理解和理想,也許可以這樣說吧,這些作品提出了一些生活上的哲理。”其實,這所謂“哲理”就是當時主流意識形態宣揚的犧牲小我成就大我在具體事件中的反映。當然,這種做法在當時作家身上表現得很普遍。這些集體情感不能說不真實,但如果脫離了具體環境,變成完全是集體情感沒有一絲私人情感的話,就距離真實越來越遠,反而變得不可信了。但是,當時作家的做法都是把英雄人物當作“完人”來塑造的,英雄身上不能容納一絲一毫的缺點,否則就會被當作“玷污”英雄。在這種情況下,作家們只能在寫作的歧路上越走越遠,在這種模式控制下的故事也離真實越來越遠。

編輯朱叔和就對其中兩篇作品提出言辭激烈的批評,他最不滿意的就是《回家》,他指出:“《回家》這個短篇,無論從思想性還是藝術性上來講,都較差,放在這個集子里有些不相稱。從這個短篇本身來講,它還很不成熟,從風格上看,它的調子上還沒完,人物性格也還沒有統一;從整個集子來講,這個短篇同其他幾個短篇的調子也不協調,同其他幾個短篇比較起來,它的落差較大,主要人物形象站不起來、概念化。”他甚至提出,“如果可能,最好抽掉,換上別的”。此外,他對《飛吧,英雄的小嘎斯》也不滿意,認為是“寫的較差的一篇,故事繁瑣,感情上很造作,人物形象不鮮明、不生動”,但跟《回家》相比,“勉強放在這個集子里,也還可以,但不無遺憾”。

《回家》寫的是兩個負傷的志愿軍戰士堅持爬回陣地,中途還俘虜了一個美國兵的故事。朱叔和另附了一篇《回家》的審稿意見,詳細分析了它的種種不足,指出“作品給人的印象是不真實”,“正因為這個缺點,它反而不能像生活本身那樣感動人、教育人”。具體而言,“第一段把困難強調得過了頭,第二段(在三人一同爬回的途程中)又寫的一點困難也沒有。兩個傷員身上的痛苦一下子好像全都消失了”。從寫作的調性來說,“第一段是低沉的、悲憤的,音調是沉默的、堅定的;第二段卻一變而為輕松的、滑稽的,音調是一種喜劇中的滑稽演員的夸張的、逗人笑的詼諧的調子”。對于負傷的戰士俘虜美國兵的關鍵情節,巴金雖然強調這個美國兵喝醉了酒才導致被俘虜,但編輯指出這是不真實的,“即使是美國兵,在陣地上喝酒也是不允許的”。編輯認為這個作品沒有寫好,“出現在巴金的集子里就很覺得遺憾,它和巴金已經達到的水平是不相稱的”。

負責復審的王仰晨寫道:“初審提出的個別篇在藝術結構等方面的一些不足,有的地方我也有同感。”但他的重心是強調巴金在政治思想上的努力,“透過這個集子中的一些文章,可以充分看出作者在追求政治思想上的進步中所作的努力和已取得的成就,而這是可貴的”。所以,他并不完全同意初審的意見,并未抽去《回家》,仍然保留了原有篇目。最終出版的書,是按照王仰晨意見處理的。從這里也可以看出,對于同一部書稿,在出版社內部的意見并非完全一致的。

從藝術角度來看,巴金的這部小說集并非上乘之作。像巴金一樣,很多在文學史上留下印記的中國現代文學作家,即使是曾創作出優秀之作的作家,新創作的作品都出現了藝術水平下降的現象,這也是當時環境中的作家無法避免的情況。在衡量作品的政治標準和藝術標準之間,政治標準是占據上風的,即使藝術上有瑕疵,但只要政治正確也是可以被接受的,因為它對國家意識形態的建構起到了積極作用。