童話故事里藏著夢想,也輝映著文明 ——訪第十二屆全國優秀兒童文學獎獲獎作家李姍姍

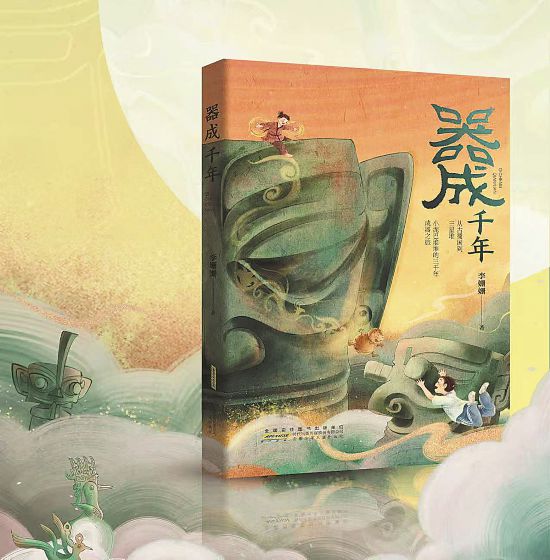

《器成千年》,李姍姍著,安徽少年兒童出版社,2023年1月

張昊月:《器成千年》是一本和考古有關的童話。您是怎么想到要創作這本書的?為了寫好這本書,您做了哪些準備?創作過程又是怎樣的?

李姍姍:山是佇立的堅強,云是行走的溫柔,水是流淌的包容,泥是沉默的生機——我的童年在四川鄉下的大山里度過,小小的我浸潤在源于自然的美學熏陶中,萬物在我眼里都帶著靈性與生命。父母在地里勞作時,我就坐在一旁玩泥巴。看著他們從土里挖出土豆、紅薯、花生,我滿心好奇:這地里還能挖出別的東西嗎?直到長大后走進三星堆博物館,我腦子里那個好奇的開關被驟然打開——原來,泥土里真的藏著別樣的寶貝。

青銅大面具、青銅大立人、青銅神樹……這些古蜀先民的杰作在祭祀坑里埋藏了數千年,驚艷亮相時卻依舊沉默無聲。有那么一瞬間,青銅鳥、青銅小立人仿佛在我眼前“活”了過來,眨眨眼睛、扇扇翅膀,露出溫柔的微笑。我像觸電般心頭一震!是啊,如果文物真能開口說話,會對我講述怎樣的故事?三千年前,它們又經歷過什么?好奇心驅使著我尋找答案。我買了許多資料書,翻閱學術文章,不放過任何關于三星堆考古的電視節目與視頻。但考古世界博大精深,僅憑查閱資料,根本無法真正讀懂三星堆。機緣巧合下,我奔赴三星堆遺址,在那里“深扎”了整整一年。

這300多天里,我在考古一線與考古人近距離接觸,見證了諸多器物的發掘與修復過程,還跟著修復師學習撰寫文物修復日志。有些文物剛出土時只是不起眼的“泥巴疙瘩”,經過精心修復后才得以“重煥新生”。

“如果能寫一本童話,把三星堆文化與考古發現講給孩子們聽……”“深扎”期間,創作的念頭在我心中漸漸萌芽。可即便手握第一手素材,面對眾多文物時,我仍感到眼花繚亂、無從下筆。既要保證文物知識與考古成果的準確性,體現科普價值,又要兼顧兒童性與文學性,避免落入俗套,這讓我倍感挑戰。又一個月過去,我連故事的開頭都沒能寫好。直到有一天,我在祭祀坑邊看考古隊員發掘“填土”時,母親常對我說的那句話突然涌上心頭:“好好讀書,長大了要成器。”當“成器”二字在腦海中浮現,看著“土樣”被考古隊員小心翼翼提取并存入倉庫,靈感瞬間被點燃……“有一團叫堆堆的泥巴,它來自古蜀國,最大的夢想是‘成器’。”就這樣,《器成千年》的故事框架逐漸清晰。小泥巴堆堆穿越三千年的“成器之夢”,讓三星堆的神秘故事慢慢鋪展開來。

張昊月:《器成千年》的主人公是名叫“堆堆”的泥巴,這個可愛的形象是妙手偶得,還是在您的創作準備過程中漸漸清晰起來的?

李姍姍:應該算是冥思苦想后的妙手偶得吧。在我成長過程中,跟我最親近的兩樣東西是“泥巴”和“面團”。面團,已經被我寫進了《面包男孩》,而泥巴,是我在心里一直捂著的,是小時候在我手心里被捏軟了搓熱了的那些泥巴,成了《器成千年》里的“堆堆”。

剛想到“堆堆”這個名字,就確定是它了。“三星堆”這個名字細細品來,“星”在天上,是浪漫和光芒,而“堆”在地上,是沉默和厚重,簡單的3個字,從天到地,把地域里的大氣、本土里的廣闊,以及那種韻律感給展現了出來。而平常考古隊員們說去三星堆,都喜歡說到“堆里”去。所以,“堆堆”帶有一種自然的親切感。我很高興,小讀者們也挺喜歡這個名字。

張昊月:《器成千年》中有洪水到來這樣的驚險場景,也有月光派對這樣的溫馨畫面,故事講述中的場面感很強,這是出于怎樣的寫作考慮?

李姍姍:我在文獻里讀到,古蜀時期三星堆多發洪水,古城修筑城墻原因之一就是為了抵御洪水。而“三星伴月”也是當地特有的一大景致。

“洪水突至”與“月光派對”都是基于事實的想象,它們反差極大,“場面感”極強,首先是源于對“童話史詩”的整體定位:洪水段落是“大史詩”,月光派對是“小童話”,一個宏闊一個溫馨,把古蜀文明“遙遠、模糊”的印象化為兒童可感、可知、可觸摸的情感體驗。洪水象征“毀壞與失散”,而月光派對象征“重聚與新生”。前者是堆堆“未能成器就被埋沒”的失落,后者是蘇醒后“重燃追夢信念”的希望。有小讀者說,讀的時候一直擔心著:“堆堆到底能不能成器?后來怎么樣了?”或許就是因為這種場面感帶來的參與感,讓成器的故事在大起大落之間被共情。

張昊月:讀者在博物館里才能看到的大面具、小立人等三星堆文物形象,在您的童話中“活”了起來,文物可以開口說話了,這類想象性描寫有何用意?

李姍姍:平日里大家去博物館,聽到的大多都是“講解風”的臺詞,無非是告訴我們文物的出土年代、屬性、特點、重要意義等。創作時,我就想著一定要讓三星堆文物“開口說話”,通過擬人化、童話化的方式,將原本靜態、遙遠、沉默的文物賦予生命與情感,變成孩子們的“伙伴”,使抽象的考古知識變得生動和有趣。畢竟,小孩子都喜歡好玩的東西。如果有一張桌子會對我說話,我也會很高興。

張昊月:童話和童話后面的文化詞條有強烈的互文效果,為何做這樣的結構安排?

李姍姍:我們請小朋友試讀初稿,覺得有些器物,比如瓿、壘、簋等以及考古知識對他們來說有些陌生,于是,我和責編張怡、陳明敏一起商量,怎么能請三星堆的專家們再參與一下?雖然他們已經在書中以角色的身份出現過,但如果能“走出”書本,和讀者互動,豈不是更有意義?于是,在正文結束后設置“文化詞條”,那句“以下內容由四川省文物考古研究院三星堆考古研究所為本書特別撰寫”,承載了我們對他們深深的敬意。

張昊月:《器成千年》這本童話在“小”與“大”之間有很強的張力,讀來會讓讀者產生很多聯想。“堆堆”很小,三星堆文化很大,“小”“大”背后又有著您怎樣的思考?

李姍姍:《器成千年》和我之前的作品有所不同,它是一部將個體夢想與中華文明相交織的童話。“堆堆”是一團來自古蜀國的泥巴,源自大禹治水留下的息土,它最大的夢想是“成器”——這既是童話的主線,也是兒童成長過程中“自我實現”愿望的隱喻。在追尋夢想的路上,堆堆歷經失敗、災難、等待與沉睡,最終在現代考古的場景中被喚醒,完成了從“泥”到“器”的蛻變。

三星堆文化是中華文明多元一體格局中的重要組成部分,其神秘、獨特且輝煌的青銅文明與陶器文化,盡顯古蜀國的智慧與創造力。書中通過描寫古蜀國的祭祀、作坊、器物制作等場景,將三星堆文化具象化、生活化,讓厚重的文明變得更靈動可感。三星堆的考古發現本身就是一種“文明的再現”:被埋藏的器物重見天日,恰如堆堆從沉睡中蘇醒,象征著文明的延續與再生。到了結尾,堆堆的夢想已不只是“成為有用的器物”,更是成為“文明的載體”。它最終作為“攜帶粟粒的填土”被展出,印證了古蜀農業文明的存在。這一刻,它的個人夢想與文明的歷史使命自然地融為一體。

《器成千年》以童話中小人物的追夢故事,映照中華文明的博大與恒久。堆堆的“成器”之路,不只是泥巴變器物的物理轉變,更是文化認同、歷史傳承與精神成長的象征。在這場跨越三千年的奇幻旅程中,一個小小的夢想與一種深厚的文明,在童話故事里溫柔而深情地交相輝映……

張昊月:在兒童文學領域,您不斷進行多種文體的寫作,未來您有怎樣的寫作計劃?

李姍姍:有教育家說過,不要給孩子“貼標簽”,我也從沒給自己“貼標簽”。在不同的季節、不同的創作周期里,我會有自己的“寫作胃口”。兒童詩、童話、散文……身體會告訴我,此刻更想嘗試哪一種。我覺得孩子也是如此,他們一直在成長,不會總偏愛同一種“食物”,需要營養均衡的滋養。而我,恰好也喜歡做不一樣的嘗試。當我的這些嘗試能和一些孩子擦出火花,哪怕只是很小一部分孩子,只要他們是真正發自內心喜歡,我就沒有遺憾。

我剛完成小說《青銅神樹》的修改工作,借此機會,向改稿過程中給予我莫大幫助與支持的專家前輩們致以誠摯的謝意。