“最像藝術家的藝術家”

不知道有多少人是先對豐子愷先生的畫有印象,再留心作者,進而讀他的文章。我是這樣的。讀小學時,從雜志上看到一篇介紹豐子愷學畫經歷的文章,附有一幅兒童漫畫:幾只抽屜次第拉開,一個小朋友要當作梯子登上去取蘋果。他的畫風太獨特了,即使不怎么留意他作品的人,也有可能見過那幅小朋友以兩把扇子當車輪的漫畫:《瞻瞻底車(二)腳踏車》。

20多年前,我剛開始做雜志編輯不久,買到兩冊豐子愷的女兒豐陳寶、豐一吟編選的漫畫集《爸爸的畫》。每幅畫下面,有編者寫的簡短文字,或解釋畫面,或稍作延伸。其中第二冊所收魯迅小說《故鄉》插圖,配文寫作“《社戲》”。在編輯的“學徒”期,對文字錯誤是最“敏感”的,于是我寫了一封信指謬,請出版社的責任編輯轉交編者。出乎意料,僅僅一個星期之后,就收到了豐陳寶老師的回信,其中說:“謝謝您為我指出了《爸爸的畫》(二)p.135之錯,我已將家里的《爸爸的畫》(二)中此錯全部改正,并擬寫信給出版社,如果重版,務須將這個錯誤改正了再付印。對魯迅的《吶喊》,我幼時讀過多遍,很熟;但不知怎么會把《故鄉》寫成《社戲》的?!此文中的引語都是從中抄錄的!可見我還是比較大意的,今后要吸取教訓。”

豐子愷先生畫的《故鄉》插圖,有捕鳥等畫面,這些和小孩子生活相關的內容,很容易與《社戲》混淆,一點無心之錯,豐陳寶老師鄭重的回信讓我很受感動。我寫去的信里,大約還問及從報紙上看到的《豐子愷漫畫全集》出版情況,豐老師也有回答:“據我所知,京華出版社已與上海的書店聯系好,將出版《豐子愷漫畫全集》10卷小開本,價格為200至300元(一套)。如果由我代購,還可打七折,可由‘京華’直接寄你。如欲代購,請來信。”那段時間豐陳寶老師手頭事情多,由她的妹妹豐一吟繼續和我聯系,后來我也確實請豐一吟老師代購了一套《豐子愷漫畫全集》。和她書信往來不多,但一直保持了十多年。我轉做《中學生閱讀》雜志編輯后,請豐一吟老師寫回憶少年時代生活的短文,她發來一篇《〈離騷〉扇子到哪里去了》;2016年我和朋友打算出版一套新文學經典選本,《緣緣堂隨筆》需要作者后人授權,也是給豐一吟老師打電話。

我所擁有的豐子愷著作,文學作品比漫畫集少多了。只有浙江文藝出版社1980年代出版的《緣緣堂隨筆集》,還有幾種依初版本再版的《緣緣堂隨筆》。曾在書店見過皇皇數卷《豐子愷文集》,部頭太大,有點不敢碰,更沒想過要買。所以很多年來,豐子愷先生的文章都是零零碎碎地、不成系統地閱讀,但對他文字的喜愛卻持之以恒。

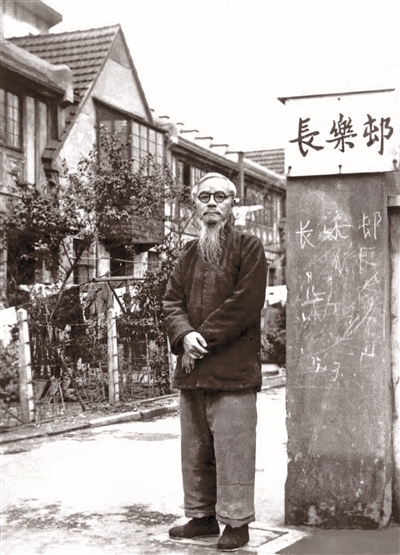

從今年年初開始,下決心完整讀一遍豐子愷的文學作品,買了海豚出版社《豐子愷全集》中的“文學卷”。全集共50冊,畫作32冊,文學卷只有6冊。真正讀進去之后,打破了一些固有印象,如印象里豐先生有很多文章是寫孩子的——一直記得那句“我的心為四事所占據了,天上的神明與星辰,人間的藝術與兒童”——其實直接寫兒童的文章也就兩三萬字。也從之前沒看過的文字里獲得了更明晰、更確實的愉悅。寫于1946年的《〈讀緣緣堂隨筆〉讀后感》是第一次看到。抗戰時期豐子愷在重慶避難,夏丏尊從日本作家谷崎潤一郎的隨筆集《昨今》中讀到評論豐子愷的文字,特意譯出發表在《中學生》雜志上。谷崎對豐子愷并不了解,只讀了吉川幸次郎翻譯的一本《緣緣堂隨筆》而大感興趣,說“如果說胡適氏的《四十自述》是學者的著作,那么這本隨筆可以說是藝術家的著作。他所取的題材,原并不是什么有實用或深奧的東西,任何瑣屑的輕微的事物,一到他的筆端,就有一種風韻,殊不可思議”。吉川幸次郎說豐子愷是“現代中國最像藝術家的藝術家”“我所喜歡的,乃是他的像藝術家的真率,對于萬物的豐富的愛,和他的氣品,氣骨。如果在現代要想找尋陶淵明王維那樣的人物,那么,就是他了罷”。谷崎潤一郎似乎也無不贊同。對于兩位日本作家學者的評價,豐子愷說:

吉川和谷崎二君對我的習性的批評,我倒覺得可以接受,而且可以讓我自己來補充表白一番……

我自己明明覺得,我是一個二重人格的人。一方面是一個已近知命之年的,三男四女俱已長大的,虛偽的,冷酷的,實利的老人(我敢說,凡成人,沒有一個不虛偽,冷酷,實利);另一方面又是一個天真的,熱情的,好奇的,不通世故的孩子。

法國作家圣埃克絮佩里在他的著名童話《小王子》獻辭中說:“這本書是獻給長成了大人的從前那個孩子。”有些好的作家是一生保留了赤子之心的人,比如豐子愷。豐先生甚至有些“崇拜”兒童。他筆下的成人世界充滿愚蠢、虛偽、不合理,但兒童的世界是單純、誠摯、自然的。他不是哲學家,他傾心于現象,迷戀童年的純真,也清醒地認識到,兒童總要長大,純潔總要失去。為此甚至有些頹廢和痛苦,于是更要努力地用文字和線條留住那些美好。

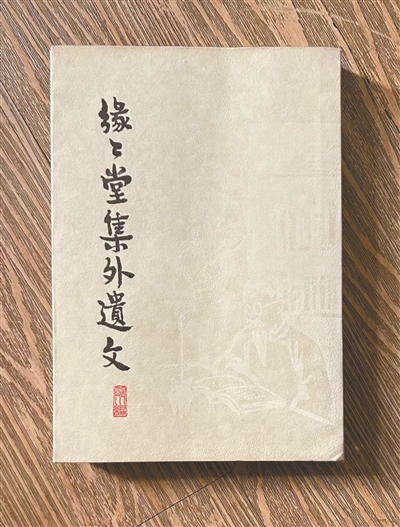

翻檢書架上的豐子愷文集,恰恰遺漏了最珍愛的一種——1979年10月香港問學社出版的《緣緣堂集外遺文》。這本小書編者署名“明川”,即香港作家、學者小思女士,原名盧瑋鑾。此書《編后小記》中說,編者曾于1970年許下三個心愿:一是寫豐子愷評傳;二是像《護生畫集》第一集那樣,逐一為豐先生的畫寫一段文字;三是編纂全集。但九年過去,三件事都只做了一小部分。后來陸續看到別人批評豐先生的文章“個人主義色彩太濃厚”“沒有反映社會實況”“迂腐”,為了讓更多人全面地看待豐子愷,便搜集開明書店、生活出版社等所出版的九種文集之外的文章,編成此書,“在天真日薄的世上,豐先生的率真,對人間的熱愛,應是十分健康的。但愿愛看他的畫和文章的人仍多,但愿這春泥也護到海外來”。近半個世紀之后,特別是隨著《豐子愷全集》出版,《緣緣堂集外遺文》這本小書“輯佚”的意義或許已經不大,但樸素而精美的裝幀,編者的拳拳之心,都讓它有了特別的價值。