金寄水其人其事

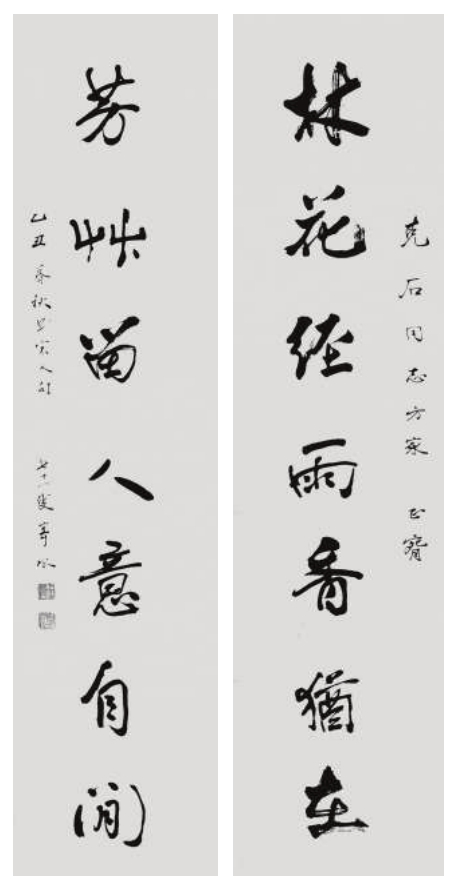

金寄水先生書贈作者的對聯(lián)

我認識金寄水先生是由張恨水先生的公子張伍先生介紹的。金寄水先生頗為崇拜張恨水,所以愛屋及烏,對張伍先生引見的晚輩,也頗為客氣。

我記得是1985年秋,某日張伍先生來電話,讓我先去他家,然后一同去拜訪金寄水先生。訪長者加上想求金寄老的書法,我上午即到張宅。張先生說不急,稍晚去吃怹包的餃子,金寄老做的餃子極好吃。到了飯點兒,我們遂騎自行車奔向海淀馬神廟金寓。

到金寄水先生家,寒暄一番,我隨張伍先生稱怹“金寄老”。直接引到餐桌,說:餃子酒,邊吃邊聊。初見金寄老,我有些拘謹,金、張二人談的是張恨水,看得出金寄老對張恨水深懷景仰之情。

我品嘗了餃子,味道確實極鮮美,余香滿口,令人口欲大動。

滿人愛吃餃子,稱餃子為“煮餑餑”,金老出身天潢貴胄,是多爾袞直系睿親王后裔十三世孫。他父親是已故睿親王長子,曾于1915年被溥儀小朝廷冊封睿親王。那時雖說清廷已退位,但也不能隨便冊封,須經(jīng)北洋政府內(nèi)務部批準。

“煮餑餑”不僅是普通旗人愛吃,王府也不例外。金寄老生前出版的《王府生活實錄》一書對此有記載:睿王府家“煮餑餑的餡子是多種多樣的。首先要說的是素餡的,其餡以胡蘿卜、大白菜為主,配以香菇、冬筍、芝麻、面筋、油條,以及其他素食,用香油攪拌,名之曰:‘全素煮餑餑’。葷餡餃子也不下五六種之多。有白肉干菠菜的;豬肉韭黃的;雞肉冬筍的;羊肉白菜的;豬肉韭菜的……這許多樣的餃子,有的出于飯房,有的由里邊親自制作。里邊包的餃子不完全出于內(nèi)廚房,而是上下主仆一齊動手,以示‘井臼同操’。這不只過年,平日吃餃子也是如此。尤其正月初一,王府上下人丁均要吃餃子。初一的午飯,除葷素餃子之外,例有各種冷盤年菜……”還有諸如四素、四葷之類,一直到初五,“餐餐如此”。餃子餡鮮美與否,全在餡的調(diào)制,想來金寄老的餃子餡來自家傳。當然,拌餡必有一些程序,光靠食材也不行。

據(jù)說金寄老的書法一向不輕易送人,那次我卻如愿以償。金寄老寫的是他自己所作五言詩:

五夜捫心問,行藏只自知。

此心如皎日,天地定無私。

行書飄逸典雅,令人賞心悅目。同時還贈我他寫的一副對聯(lián)“林花經(jīng)雨香猶在,芳草留人意自閑”,落款是“乙丑暮秋寫宋人句七十一叟寄水”。

金寄老是個正直的人,雖為清朝宗室,卻極有民族氣節(jié)。1925年因家道中落,父輩將王府抵債出售,金寄老從錦衣玉食立為困頓。

1937年七七事變后,北平陷落,金寄老不得已蝸居北平,生活亦為之清苦拮據(jù)。遂有客為之說項,欲為其謀一偽職,但被他凜然相拒,“金某豈能為五斗米向非我族類的倭寇折腰!”

1939年,偽“滿洲國宗人府駐京辦事處”勸寄水先生前去偽“帝京”——長春“排班”,以承襲“睿親王”的世傳爵位,寄水先生大義鷹揚,拒而設誓曰:“縱然餓身長街,亦不能向石敬瑭輩稱臣。”那時溥儀重登“九五”為日寇傀儡之后,不少遺老遺少尤其前清宗室覺羅趨之若鶩,而金寄老則不為利祿所動,令時人欽敬。

新中國成立后,寄水先生參加社會工作,從事文藝編輯和戲曲研究。1949年10月,在太廟(今北京市勞動人民文化宮)的松林之中,成立了新中國第一個民間文藝團體——北京市大眾文藝創(chuàng)作研究會。老舍、趙樹理為領導人,金寄老為理事,并創(chuàng)辦會刊《說說唱唱》(即今《北京文學》的前身)。他與老舍、趙樹理過從甚密,時與樽酒論文,引為莫逆。

1985年,他從崇文門外豆腐巷馬連良舊宅的一間斗室中,喬遷至海淀馬神廟的文聯(lián)宿舍新樓。他重拾舊筆,常在報刊發(fā)表文章,在《中國畫報》海外版撰寫《王府生活回憶》,連載一年,引起讀者矚目。他也依然每每小酌自得其樂,生活安詳而愉快。遷入新居后,憑欄閑眺,曾吟一絕:“鳳城西北有高樓,薄醉憑闌易感秋。畢竟晚晴無限好,閑云雖懶不知愁。”自謂“詩雖不佳,倒是真情實語”。

金寄老博學多才,諳熟王府及舊都三教九流掌故軼聞,擅書法工詩詞;詩風近清代大詩家黃仲則、張船山韻致,詞則頗含李后主、大小晏之旨,所作每每超逸自然,靈性為先,識者謂其尤近納蘭容若風韻。他曾有一首追懷舊府的《菩薩蠻》小令,不妨窺其中韻致:“涼諧蟲語聲幽咽,空庭冷落三更月。風細葉蕭蕭,臺荒草沒腰。濕螢飛不起,明滅蓬蒿里。如唱鮑家詩,吟魂斷此時。”

金寄老詩作曾輯為《如是觀閣詩詞吟草》,一直尚未行于世。

他還是小說家,上世紀三四十年代曾有《惆悵西風》《夢里朱門》等章回小說在報上連載。還出版過小品文集《秋齋碎墨》。四十年代曾在《商業(yè)日報》當過副刊編輯。五十年代之后,出版紅樓夢外編小說《司棋》。他還寫過戲曲劇本《同心結》并且公演。他考證之學的成果是校點《本草綱目》,受國內(nèi)外行家推崇。

他生前與別人合作著《王府生活實錄》,可惜他于1987年逝世,沒有看到此書的出版。該書詳細記述了清代王府的典章制度、風俗飲食等,具有很高的史料價值。我曾讀過《清代飲食研究》一書,其中王府飲食只述有清代孔子后裔衍圣公府的飲食,這是不夠完整的。須知衍圣公府與睿王府的飲食品類是完全不一樣的。

他對京劇也很有研究,在1980年參加過編寫《京劇劇目辭典》,據(jù)說他也是票友,但可惜我沒有聽過他唱戲。

金寄老非高陽酒徒,然雅愛小酌,吟詩論文抵談掌故與故人朋輩,常引為快事。他邀我小酌,與他談天之間,獲益匪淺。

他性情淡泊,淡于名利,操節(jié)自守,聞于同輩。如果從外觀上看,很難想象這個衣衫簡樸的老人就是當年生于鐘鳴鼎食之家,肥馬輕裘、出府有八對宮燈引路的“黃帶子”。若干名人寫過他在落拓時的窘狀,吳曉鈴先生去過他崇文門外豆腐巷一間逼仄的小西屋,感嘆:“不改簞食壺漿之樂。”鄧友梅老曾寫文章大發(fā)感慨:“都混到一天兩頓窩頭一碗粥了,咸菜還要切得頭發(fā)那么細,涼窩頭得切成片要用油烙著吃。”金寄老的齋名“野石齋”,真是齋名如其人。我常想,如果真有人寫部《金寄水傳》,那將會非常引人入勝。

金寄老是1915年生人,1987年逝世。金寄老逝世時,天降大雪,心有戚戚,曾以詩悼之。我至今保存金寄水先生送的名片,那不是印刷的,而是他用娟雅的行楷小字書寫的,每看到這張已發(fā)黃的名片,我就會想起那位和藹、文雅的老人。

介紹我認識金寄老的張伍先生也于前幾年逝世了,看到其去世消息的那天,我正與馮志孝先生小聚,馮、張二位同是中國戲校八年同班同學,均學唱老生。