世間再無鄭逸梅

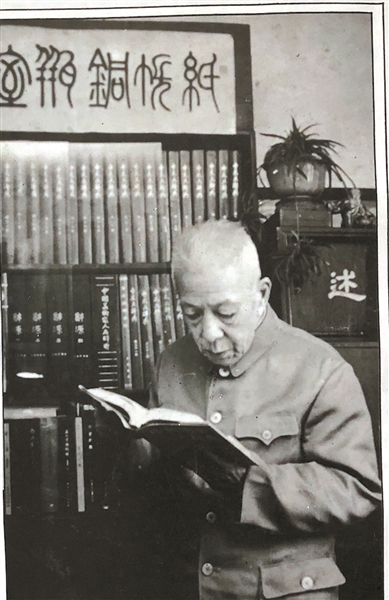

鄭逸梅是著名掌故家,18歲起便在報章上發表文章,98歲去世當天,仍堅持寫完7000字長文《畫家潘天壽》最后部分,80年間共發表2000多萬字的文稿。小說家徐卓呆、姚民哀稱他是“補白大王”。學者馬大勇、王俊杰則認為:“現當代文學史上擅長小品文的名家極多,就我們的主觀閱讀感受而言,似可推鄭逸梅、梁實秋、汪曾祺成就最高,堪稱現代小品文的‘三駕馬車’。”

鄭老去世已33年,《鄭逸梅日記》(上海大學出版社,2025年8月)終于出版,該書的文史價值自不待言,但更重要的是,它呈現了一個不同的鄭逸梅,引人深思:“小品文”這一發端于晚明的重要文體為何漸行漸遠?當代寫作者為何難接續?那種骨子里的恬淡,如何修煉成功……

寫稿只是他的副業

“人淡如菊,品逸于梅。”這是南社元老高吹萬集句并題寫給鄭逸梅的對聯,巧妙嵌入他的本姓和筆名。

鄭逸梅生于1895年10月19日,本姓鞠(菊),父鞠震福“營米業”,3歲時,“鄰居失慎(指火災),家室遭殃,貧無立錐,便依靠外祖父(鄭錦庭)維生”。鄭錦庭僅有一獨子,早逝,鄭逸梅被過繼為孫,名愿宗,字際云(鄭逸梅的獨子鄭汝德稱,鄭逸梅過繼后,改名為鄭隆)。

鄭逸梅在自傳中說,鄭錦庭自幼失蔭,沒上過學,靠自學“能閱看通俗小說”,受其影響,鄭逸梅四五歲便開始識字,小學時,“同學們總是鬧著玩,捉迷藏、踢毽子,甚至扭斗,我卻讀我的書,從不參加”,深得老師贊許。中學時,國文老師程仰蘇頻贊“我的作文為‘簡潔老當’,這給我以后寫作,不枝不蔓,打好基礎”。

1913年,18歲的鄭逸梅向《民權報》投了一篇譯稿,竟被刊載,且列為甲等稿,編輯親自寫信“如此文章,多多益善”,鄭逸梅從此成該報長期作者,《民權報》停刊后另出《民權素》月刊,專給鄭逸梅設專欄“慧心集”。

《民權素》派生出《小說叢報》,《小說叢報》又派生出《小說新報》,徐枕亞、李定夷、許指嚴、貢少芹、劉山農等編輯去各報后,都向鄭逸梅約稿,因“我喜寫短短的小文章,最適宜填補空白面”,一時間,《游戲世界》《半月》《紫羅蘭》《禮拜六》《明報》《新新日報》《上海繁華報》《笑畫》《最小報》《心聲(半月刊)》《快活(旬刊)》《星光》等媒體上常見“逸梅”,時人稱為“無白不鄭補”。

撰文只是鄭逸梅的副業,他的主業是教書,曾自嘲:“爬了一世的格子和吃了一生的粉筆灰。”

鄭逸梅主編過幾份報紙,最著名的是《金剛鉆報》,專挑戰當時上海最著名的小報《晶報》,取“金剛鉆能克晶石”之意,該報后成上海小報“四金剛”之一(《晶報》《金剛鉆報》《福爾摩斯》《羅賓漢》)。鄭逸梅還在但杜宇的電影公司里工作過,負責給無聲電影配字幕。

他也在紅塵中苦苦掙扎

作為“海上聞人”,從《鄭逸梅日記》中,卻看不出風云氣象。

這可能是原文散失太多。據鄭逸梅的孫女回憶,鄭逸梅寫日記“十數年間未曾間斷”,本有10多冊,1966年之后僅發還3冊,只剩“1953年—1956年”和“1960年—1961年”8年內容,上世紀80年代后另存2冊(1981年、1982年、1985年、1986年),并輯鄭逸梅1927年—1929年有日期的文章,匯成《鄭逸梅日記》。不足原作半數。

但更大的可能,是鄭逸梅壓根無“風云氣”,在時代變幻中,他有一份難得的淡泊與從容。據他的獨子鄭汝德回憶,鄭逸梅多年藏書被沒收時,拉了七卡車,鄭逸梅卻開玩笑說:“我現在是真正學富五車,無書不讀了(意思是沒書可讀了)。”

時人常有刻板印象,認為只有出身富家、無工作與生活壓力的人才能淡泊從容,從《鄭逸梅日記》看,他顯然不在其中。

鄭逸梅不富裕。他曾說“我在繼承財產方面,鄭鞠兩姓,均未享受分文”。1954年1月18日,鄭逸梅記“家用罄乏,向校方借十萬元”,可能因1天前“子鶴(即獨子鄭汝德)新制一大衣,價八十萬元”,一件大衣竟讓他“罄乏”。為兒子結婚,同年8月1日,鄭逸梅又向友人借100萬元。

鄭逸梅藏名人書信、字畫和舊書,均屬“窮人級藏品”,友人互贈而來。

工作壓力很大。雖年近六十,仍常一天上3節課,回家還要備課,一周僅休一天。1960年,鄭逸梅任陜北中學(今上海晉元高級中學)副校長,參加政治學習、行政學習等,常“至十一時始抵家,晚飯枵腹如此,又無從購食,甚感苦悶”。該年2月9日至29日,鄭逸梅9天晚9點后才回家,其中5天晚10點后才回家。

生活壓力也大。自1955年8月28日起,60歲的鄭逸梅頻記“晨起購菜”“抱有慧(孫女)”,他的耳根不清凈,日記中有“晨起壽梅(鄭逸梅的妻子周壽梅)又復嚕蘇”“午飯后壽梅要予侍奉湯藥,嫌不周到,予即外出避之”。家務事也讓他煩心,1961年1月30日,“又電燈損壞,招一電工修之,化八角,不料被竊一燈泡去,人品之惡劣如此”。

四個習慣 滋養出淡泊從容

鄭逸梅為何能修煉出一顆超凡的心?從日記看,四點讓人印象深刻,即:喜與朋友往來,喜書信往來,喜讀書,少抱怨。

鄭逸梅的孫女鄭有慧說:“其實他老人家一生中最為有趣的事情是交友。20世紀30—40年代時,他備了好多本通訊錄,以姓氏筆畫為序,用查字典的方式來記錄。以至于到70年代末80年代初,我父親(指鄭汝德)又為他老人家編排了一本新的通訊錄(不包含60年代之前的朋友),里面登錄的新朋友有數百位之多。”

以1960年1月28日(春節)至2月8日的日記為例,兩天晚10點后才下班,鄭逸梅仍與25位朋友見了面,還參加了一次賽詩會。

1961年,鄭逸梅見朋友的次數減少,但往來書信不減。以1月11日至1月31日計,共收信19通,寄信14通,幾乎每天都有信。鄭逸梅讀了《我的前半生》后,認為書中所記傅杰與唐石霞離婚的細節,與自己聽到的、史料記載的不符,去信求證,最終因“無法投遞”被寄回。

鄭逸梅每日必讀書,以1954年8月為例,上海天氣甚熱,鄭逸梅甚至“夜極熱,裸睡”,但還是讀了《石遺室詩話》《花月痕》《辰子說林》《中國文學史略稿》《蝶野論畫》《紫桃軒雜綴》《雪生年錄》《倏游浪語》《今傳是樓詩話》《宋詞通論》《樸學齋叢書》《對聯話》共12本書和唐詩,另有《小說叢報》《中和月刊》等雜志,備課閱讀不在其中,還手錄了《梅庵散記》《海藏樓集》《歷代名人生卒年表補》,這些都在上課、寫作之余完成。

《鄭逸梅日記》少激憤語,即使下班晚,也只記肚餓,購卷心菜,一次只許二兩,亦無評論,月底家中糧食不夠,他也只是冷靜地記為晚餐食粥。在日記中,常有啖枇杷、啖糖胡桃、啖福橘等“口福得滿足”的記錄,偶有一次似不滿,記為:“啖西瓜,不甜。”

突破現代困境 多看鄭逸梅

在《晚明小品的現代回響:以鄭逸梅、梁實秋、汪曾祺為中心》一文中,學者馬大勇、王俊杰指出,“小品”之名,本于佛學,晚明出現一批以“小品”命名的散文集,它們不只體量小,更重要的在于像佛經那樣,“詳者為大品,略者為小品”,小品雖略,內含大道。文學上的小品同樣,它也承載著文學的本質美,即“性靈”。無“性靈”的精神,即非小品文。

鄭逸梅善寫小品文,一般認為,“因平時愛讀《世說新語》之類的筆記小說,自己也喜仿照那種文體”。

其實,小品文在清代飽受批評,認為“文章衰弊,莫甚斯時”。民國初期,許多作家寫小品文,周作人便認為,胡適、冰心、徐志摩的作品近公安派,“清新透明而味道不甚深厚”,俞平伯、廢名的“難懂而有好處”,像竟陵派。林語堂、冰心、施蟄存、劉大杰等都寫小品文,可是怎樣才能寫得更好?

馬大勇、王俊杰認為需四點:“第一,長壽,長壽才能觀人閱世,其掌故才有價值;第二,記憶力強,其掌故可信度才高;第三,交游廣泛,見多識博,掌故的‘面兒’才能鋪開格局,而不局限于狹小隅限;第四,存心厚道,敘事論人才能不偏頗,少成見。”

鄭逸梅恰好契合這了四點。

在沒有互聯網的時代,信息主要靠閱讀,而信息之上的智慧、趣味、品格、修養等,靠真實的人際交往與個體的悟性。大多數掌故家的記憶力驚人,而鄭逸梅自認記憶力很差,事事靠親歷或朋友的遭際。

鄭逸梅是那種溫柔醇厚的老一代人物,他們在茫茫人海中建立了清晰的自我,找到了有趣的心靈,練就了懂美的眼睛,最終匯成內心的仁厚,并以“忍者壽”的方式綻放。晚年很多人問鄭逸梅的長壽秘訣,他的回答是:“別人以為藥補不如食補,我認為食補不如神補。”所謂“神補”,即指精神上的,如終日工于心計,焉得長壽?

在獲取信息越來越容易的時代,真實的人際交往正在萎縮,有信息而無智慧,有情感而無仁厚,漸成現代人難以逾越的困境。而這本跨越60年的書堪稱一劑良藥——不論生在哪個時代,不論遭遇多少艱難,你都能找到屬于自己的那份淡泊、從容和意義。