用“連連看”的方式讓孩子理解陌生事物 ——訪第十二屆全國優秀兒童文學獎獲獎作家慈琪

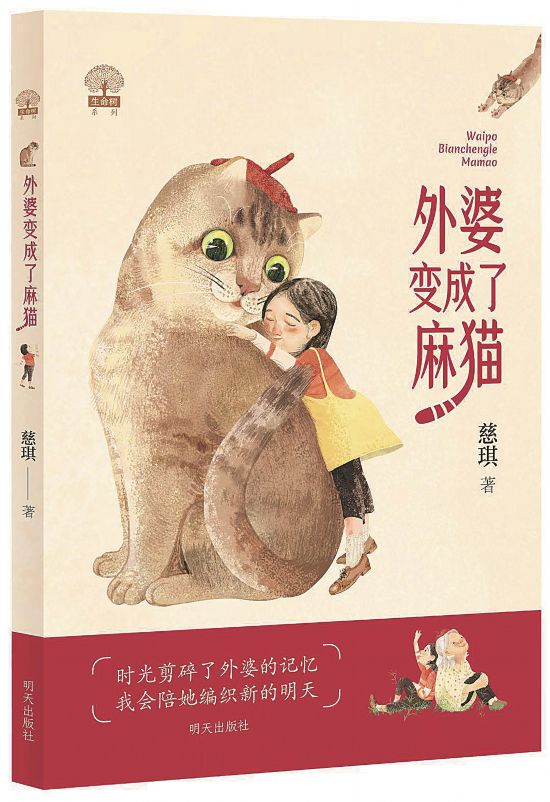

《外婆變成了麻貓》,慈琪著,明天出版社,2023年5月

王泓燁:您的獲獎作品《外婆變成了麻貓》具有奇幻的想象、細膩的情感和獨特的敘事,語言上兼具童真童趣與詩意質感。這種語言風格是如何形成的?您如何把握語言的“兒童化”尺度,使其既符合兒童的語言習慣又不失文學性?

慈 琪:寫童話時,我更專注于故事情節,一般不會過多考慮用詞,只要把故事講清楚,怎么順怎么寫。寫童詩時則不太一樣,語句之間既要跳躍又要聯結,要準確,要新鮮,沒有太多長篇大論鋪墊的空間,必須盡可能用簡略的句子描寫情境,用準確的詞語還原感受。這種在童詩創作中積累的語感,或許對我的童話創作產生了潛在的影響,也正好符合兒童直白的語言習慣。

“兒童化”的尺度取決于讀者年齡。創作幼兒文學時更不易把握,而像“麻貓”這種自由創作的童話,我預設它的讀者在9歲左右,這個年紀的孩子不需要太過遷就,也不需要過多地考慮語言尺度。我可以自顧自地寫完整個故事,再回過頭看哪里可能會被孩子抱怨“看不懂”,然后再來調整。

小時候的我非常喜歡各種語言類節目和流行音樂,它們的語言風格簡短跳躍,富有表現力和感染力,那時我或許沒能完全理解作品的全部含義,但領會的那部分已經給予我無限的樂趣。它們面向大眾而非專屬兒童,卻有相當一部分符合少兒的需求:新鮮的趣味、純粹的關切、持續的困惑、熱烈的希望——孩子們降臨人間的頭些年里,四處尋找和選擇合適的、喜愛的語句和故事,一旦找到了,就可以表達,就可以溝通,就可以贊美。一切文藝作品都有一個共同的使命,即協助讀者用多樣化的表達方式重新梳理自己的人生。

王泓燁:“外婆變貓”的核心設定極具想象力,而荔枝山、仙婆、會說話的動物等元素更構建了一個完整的奇幻世界。這個故事的靈感來源是什么?

慈 琪:荔枝山和仙婆的傳說屬于嶺南。我在廣州生活了12年,多少得帶點兒紀念走。

再說說為什么“外婆變成了麻貓”:五六年前,我在學校里領養了一對流浪貓母子。它倆是常見于兩廣地區的麻貓,身上沒有明顯花紋。貓兒子兩個月就被收編,覺得自己是人,性格活潑四處交際;貓媽深知人世險惡,被領養后仍然十分警惕,從不與人交心。

外婆生病后在我家住了一年,狀態好時去找貓玩,狀態不好時和剛來我家的貓媽很像,每天麻團團、灰撲撲、皺巴巴地坐在沙發上,充滿懷疑地打量這個“陌生環境”,這個“不屬于她”的家。有時我貿然伸手去攙她,她嚇一跳,啪一下打掉我的手。我頓時產生恍惚的熟悉感:貿然伸手摸貓時,經常挨這種巴掌呢。

貓會用攻擊來自保,外婆也是。貓不小心跑出家門就很難找回來,外婆也是。貓心情好時能與我雞同鴨講地扯會兒閑篇,外婆也是。所以我把她們放進同一個故事。

王泓燁:作品涉及失憶、衰老等沉重的主題,您如何把握兒童文學中“殘酷”與“溫柔”的平衡?

慈 琪:其實沒有刻意去把握平衡。小時候我養過幾種花鳥魚蟲、松鼠蝸牛。每當我想到動物壽命短,還可能因為無法溝通、照顧不周而意外喪生,想到它們的柔軟可愛,想到種種可怕的未來,頓時哽咽,進一步想到家人和朋友也會有分別的那一天,不禁在被子里哭出聲。自此,我察覺殘酷和溫柔相伴相生,與親友、動物在一起時有多快樂,被迫分離和驟然發生變故時就有多痛苦。沉浸在溫情的快樂中,往往會讓人感到悲傷,進入一種尚未來臨卻已經提前撕裂的預痛期。這種難過會持續很久,時不時跑出來扎一下人。

從那時起,我下定決心好好照顧手頭活著的小動物,讓它們的每一天都喜悅或平靜,等到分離真正來臨的那天,心里反而不會那么悲傷,只剩下平靜的告別。它們在世間度過了一段充滿溫情的開心時光,這就夠了。到現在我還是這么想的,不管是對人、對其他生靈還是對這個世界,都要珍惜溫柔,直面殘酷。

王泓燁:您在創作手記中提到這本書源于對“比死亡更復雜漫長的狀態”的思考,能否具體談談現實中是否有某個人或某件事,成為您塑造“貓外婆”這一形象的直接靈感來源?

慈 琪:如前所述,我的外婆的確生病了。這種常見又荒誕的病讓她忘記了家人、時間、自理能力和社會規則,獨自生活在一個小世界里。需要強調的是,這個小世界并不是封閉的,她從未拒絕過我的“入境”,可我很少能夠找到入口。偶爾摸到門檻時,會發現她獨自回到了20世紀60年代,望著我如望著童年伙伴,與“我”親熱攀談;或是去了二維世界,花好幾分鐘試圖撿起地磚上的菱形花紋。她的生活經歷、生命元素、認知和邏輯都被打碎重組,構建成不同的奇幻世界,我無法窺見全貌,只能先用我與她的共同回憶搭建一個故事,再將這荒誕而真實的一切融入其中。

有人說童話不該聊這些事,太消極、太無望、太難理解了。但它們的確存在于孩子的世界,的確發生在許多孩子所愛的人身上,并非“長大以后才知道的事”。如果孩子已經開始好奇、擔心和發問,拖延和避而不談就不是什么好主意。除了“貓外婆”,我還寫過《幫不上忙的兔奶奶》和《外婆過了保修期》兩個短篇童話,都是關于不可抗拒的衰老和無法治愈的疾病,都是比死亡更復雜漫長的狀態。這些故事,就是我嘗試給予孩子的回答。

王泓燁:故事里有許多“煎糍粑時麻貓溜進鍋里”“荔枝樹上的樹洞陷阱”等充滿童真的情節和描述,您在創作時是如何將日常生活細節與奇幻想象結合,讓兒童讀者既能產生共鳴又覺得新奇有趣的?

慈 琪:這個故事從患者家屬加孩子的角度敘述,但讀者可能沒接觸過或不太了解阿爾茨海默癥,可能沒見過荔枝樹,可能沒養過貓,怎么講明白,確實是個問題。

有很多方式可以用來描述讀者不熟悉的事物,我習慣的是“連連看”和“找不同”:將不同物類的類似表現和相反表現進行聯結,讓孩子們通過他們熟悉的事物和感受,想象陌生的事物和感受——學過漢字的孩子應該都能迅速想象出故事里“豎彎鉤巷”的形狀。連對了,找對了,孩子們就能很輕易地理解陌生事物,不需要額外解釋。

從小到大,我都覺得“在世界萬物之間玩連連看和找不同”十分有趣。我相信自己小時候的審美,也相信這么寫一定有其他孩子喜歡。

王泓燁:這次獲獎對您而言意味著什么?

慈 琪:歷屆全國優秀兒童文學獎的獲獎書目里,有很多都是我小時候念念不忘的故事,如《巖石里的小蝌蚪》《扣子老三》《阿城的龜》《開直升飛機的小老鼠》等,這些本土原創作品對我的生命觀產生了很大的影響。也許這次獲獎能讓更多孩子跑來找我聊天,從寫作聊到閱讀,我可以趁機跟他們說說我看過的好故事,讓當初打動過我的力量打動一些更小的孩子;也許他們會把我的故事和那些好故事一起擱在枕邊,讓麻貓和蝌蚪、扣子、龜和老鼠一起玩。這樣的故事聚會,想想就很高興。