天賦是“附加題”,情感與成長才是“必答題” ——訪第十二屆全國優秀兒童文學獎獲獎作家賈煜

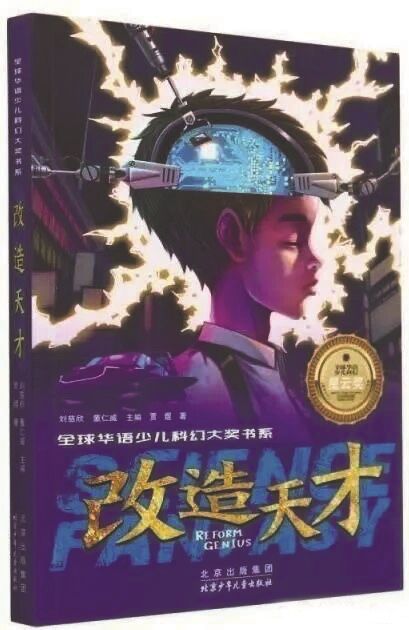

《改造天才》,賈煜著,北京少年兒童出版社,2023年6月

記 者:祝賀您獲得第十二屆全國優秀兒童文學獎。在討論您的獲獎作品之前,能否為讀者介紹一下您個人的創作經歷和實踐?您最初是如何走上創作之路的?為何最后選擇為少年兒童和青少年寫作?

賈 煜:我從20世紀90年代末開始閱讀科幻雜志和書籍,從此迷上了科幻,在高中時投稿了第一篇科幻小說,但被退稿了,后來我就轉向其他題材的寫作。大學期間,我在一些小報刊上發表小說和散文,也在“榕樹下”文學網站連載了40余萬字的小說,還與幾位志同道合的女生共同創辦了學校的科幻社團。參加工作后,我對科幻的熱情未減,盡管那時主要是寫公文材料,但仍利用業余時間,寫了兩個科幻短篇,但只有一篇《邊緣行為》發表在《科幻大王》上。這是我發表的第一篇科幻小說,讓我欣喜若狂,哪知此后幾篇的退稿又讓我止步,加上工作和生活的雙重壓力,這一“止”,便到了6年之后。2016年,當我重新關注科幻時,發現《科幻大王》已經更名為《新科幻》且已停刊。一個承載著科幻迷夢想與回憶的符號,悄然消失了。那一刻,我意識到,若要真正走文學之路,必須重新樹立目標,關鍵是要堅持。我決心再次拾起寫作,從給報紙寫小故事開始,逐漸創作更長的作品投給雜志,然后是純文學期刊……最初我還未敢動筆寫科幻,直至科幻越來越“出圈”,我才萌發重新寫科幻的念頭。就這樣,我重拾夢想,鼓起勇氣,向各大科幻平臺投稿,隨著退稿越來越少,我對科幻創作的信心與日俱增。2018年,我出版了第一本科幻作品《時空迷陣》。2019年,我第一次在《科幻世界》發表短篇作品《深淵盡頭》。就此,我便將更多精力轉向了寫科幻,一直持續至今。

至于寫少兒科幻,我是從來沒想過的。孩子上了幼兒園,我才開始關注兒童文學,后來又有出版社約稿,才抱著試一試的想法寫兒童文學。初涉少兒科幻,還是感到擔憂,生怕寫得過于晦澀。寫了一兩本后,漸漸有了語感,便越寫越順暢了。自從開始寫少兒科幻,我就更珍惜與孩子共度的時光,將其視為觀察與了解當代青少年行為和喜好的寶貴機會。這一代的孩子與我們兒時所接觸的世界大相徑庭,他們每天接收的信息量,也遠遠超過我們當年,因此不能簡單地將我們兒時的經驗套用在他們身上,或以我們那個年代的閱讀標準來衡量他們。所以,我在寫少兒科幻時,通常都以自己孩子的閱讀情況為參考,把控著文字的深度與難度。在寫作過程中,我也會與孩子分享故事構思,觀察他的反應,或邀請他共同參與某些情節的創作。我希望通過與孩子的互動,捕捉到少兒的興趣點,為他們帶去不一樣的閱讀體驗,讓我的作品不會因時代的差距而顯得枯燥乏味。

記 者:您的《改造天才》是一部關注腦機接口技術熱點的少兒科幻作品。這一設定源于您對當下教育現場的深度思考。您在小說中最想表達的內核是什么?您認為如何在少兒科幻創作中灌注一種珍貴的人的關懷?

賈 煜:在《改造天才》中,我最想表達的內核是對“天才”概念的思辨與“成長比天賦更重要”的價值傳遞。小說里的主角雖被腦機接口技術改造成“天才”,卻不稀罕自己的“奇異智能”,更在意“我是誰”“我從哪里來”的生命追問。這種對親情與自我的“本心”,隱喻著“天才”從來不是標簽化的“天賦異稟”,而是一個人在情感完整、心靈歸依中實現的成長。我想,父母們與其絞盡腦汁培養天才,不如去守護孩子的情感世界,滿足他們對親情、歸屬感的需求,這才是成長最珍貴的底色。

至于在少兒科幻中如何灌輸人文關懷,我認為關鍵是要讓“科技”成為“人的故事”的載體。比如,讓科技有“溫度”,服務于青少年的情感表達;用成長故事傳遞“人的價值”;以現實問題為錨點,聯結人文精神。《改造天才》沒有否定科技或努力,而是通過主角的選擇告訴讀者:天賦是“附加題”,情感與成長才是“必答題”。我希望通過這種人文關懷,讓故事變成讀者能聽懂的“成長啟示”。

記 者:您本身是地質學專業背景出身,地質、地理知識讓您的作品極具科普性。在少兒科幻創作中,您是如何兼顧科普性、文學性和教育性的?

賈 煜:我始終希望通過不同題材的寫作,提升自己的文學素養,因為各類題材創作的著重點和文學審美都不一樣。我不是科班出身,也沒系統學習過文學,還需要在不同領域的寫作實踐中總結經驗,提升自己的寫作技巧。我很享受學習和進步的過程。所以,我每年的創作都是用二分精力寫現實題材的純文學,用八分精力寫科幻,而科幻里又各平分精力來創作少兒題材和非少兒題材的作品。另外,我也寫一些科普文章。可能正是這樣的創作習慣,才讓我不自覺地在小說中兼顧了科普性、文學性和教育性吧。

記 者:您并非專職寫作的作家,還有自己的本職工作。回望20世紀以來的科幻、科普文學創作,許多作家都一邊進行專業領域的工作,一邊從事文學創作。您認為這二者是否能實現經驗、實踐和思想的互補?

賈 煜:是的。二者確實能形成經驗、實踐和思想的互補,主要體現在專業領域的知識讓科幻創作更具有真實性與可信度。這些年,我經常從工作中的現實場景尋找寫作靈感,拓展創作思路。地質工作讓我深刻體會到科學研究的嚴謹性和探索未知的樂趣,我希望通過作品將這些感受傳遞給更多的人,也希望能夠將專業知識與文學創作完美結合,為讀者呈現出既嚴謹又富有想象力的精彩世界。此外,地質工作還讓我在潛移默化中領悟到“敬畏與耐心”的珍貴品質。當我置身于廣袤的大地之上,面對億萬年的巖石,對大自然的敬畏之感便油然而生;而地質勘探工作所特有的漫長周期,容不得半點浮躁,這種對長期目標的堅守和執著,也讓我在寫作時不急于求成,愿意花時間慢慢打磨一個作品。不得不提及的是,自新中國成立起,全國地質文化便在時代的變遷中不斷傳承與發展,形成了一套文化體系。其中,文學創作占據了重要的地位,眾多地質工作者創作了一大批反映地質生活、弘揚地質精神的優秀作品。正是這種濃厚的地質文學氛圍,為我提供了良好的創作環境和豐富的精神滋養,讓我在工作與創作的道路上找到了屬于自己的方向和價值。

記 者:您的寫作為少兒科幻創作帶來一種珍貴的力量,那就是既有專業性,又有清晰的女性視角。這是當下科幻創作領域的一種可喜現象。您認為,女性視角對少兒科幻創作,有怎樣的獨特意義?您自己是否有平衡工作、家庭和寫作事業的經驗之談?

賈 煜:我覺得,女性通常在情感感知和表達上更為細膩,在塑造科幻文學里的角色時,可以更深入地刻畫人物的內心世界和情感變化,使小讀者們產生情感共鳴。同時,女性視角往往更關注個體的成長和自我認知過程。因為現在大部分孩子都與媽媽的關系更親密,互動更多,作為母親的女性更能體會到孩子成長的變化,我也因此才想到了寫《改造天才》這樣一個主題的故事。

我的寫作通常安排在晚上孩子入睡后或者節假日、周末的空閑時間。隨著寫作帶來的充實和成就感,它變成了我工作解壓的一種方式。我沒有刻意去平衡工作、家庭和寫作三者,而是受客觀條件限制,自然而然形成了白天上班,晚上寫作的生活習慣。我也會利用碎片化的時間進行思考和構思。比如在上下班的路上、吃飯的間隙等,在腦海中構思故事情節、人物形象,為正式寫作做好準備。當然,最重要的是家人的支持。自從我踏上寫作這條路,家人們就默默承擔了所有的家務瑣事和生活重擔,營造了一個清凈且純粹的寫作空間,讓我能夠在工作之外心無旁騖地追逐文學夢想。