華北抗戰文藝的生命感、樂觀與地方性問題

首先必須說明,筆者主要致力于20世紀80年代中國文學研究以及當下的文學批評。當下的文學寫作和批評,恰好也正在流行“地方性寫作”的概念。顯然,華北抗戰文藝的“地方性”與當下寫作的“地方性”并不是一回事。不過,華北抗戰文藝的“地方性”以及對這種“地方性”的認識的深化,對于重新看待當下寫作對地方性經驗的提取、強化、爭奪及可能帶來的問題,無疑也有啟發意義。以下先從筆者被華北抗戰文藝打動的一個瞬間說起。

一、抗戰中的“生命感”

寫作《晉察冀印象記》的周立波抵達石家莊平山縣洪子店村。他發現,即使在戰爭年代,這里依然堅強地葆有日常生活:

鎮上的幾個壯丁,已經在附近田野里掩埋尸體。人民正在陸續地回來。鎮上又開始聽到嬰兒的哭聲和雞狗的喧囂了,一切都在迅速地恢復常態。人民又要開始日常的生活了。女人們忙著打掃屋宇。男人們忙著收拾街衢。墻壁上的我軍標語,被敵人涂掉了許多,這些都要重新寫制,做宣傳工作的人也都忙了。有人說,再一會,平山的縣長要來。平山縣城雖然被占去,平山還有縣長。這些接近敵人的區域的縣長,都是積極的年輕人。他們不怕艱險,是真正的群眾領袖。我愿意看看平山的縣長,但是我們要急著渡過滹沱河。再會吧,洪子店和洪子店的同志們。1

生命感觸動了周立波,也深深觸動了筆者。尸體與嬰兒、雞狗的喧囂,并置在一個空間里。人們必須不斷把死亡、戰爭的空間,替換和重建為生產和生活的空間。周立波寫到了對空間的重建。另一些抗戰文藝作品寫到了對空間的爭奪。游擊戰、反“掃蕩”,是針對敵人的對地方的再爭奪。白天日偽軍進犯、占據鄉村,夜間這里則成了抗日軍民和游擊隊的天下。這是把敵人對空間的占領,再分化切割,壓縮到了白天很有限的時間。敵人對鄉村設立“維持會”,中共干部就在“維持會”內部安排干部;敵人對地表建筑進行破壞,抗日軍民就在地下進行地道戰。在時刻懸臨的死亡面前,他們爭分奪秒地在體會生活,在創造生活。真正的積極,體現在年輕人愿意到這里,到接近敵人的區域來工作。與敵人爭奪,與死亡爭奪,晉察冀軍民呈現出一種勃勃生機的狀態。

常識上,我們把戰爭狀態理解為日常生活之外的“例外狀態”。我們不必對戰爭“戀戀不舍”,因為它是對日常生活、個體生命的單純損害,而且它也終將會結束。但華北抗戰又不太一樣的是,我們被迫需要在戰爭的內部去開掘生活與生命的可能。戰爭,就成為生命必須處理、面對,甚至反過來激發生命能量的東西。在周立波抵達晉察冀之前,他的詩作底色陰冷,書寫了對死亡、孤獨的恐懼,而到了晉察冀之后則是轉為明亮,表現出了對死亡的無所顧慮、無所怯懼,戰爭生活對于他來說,反而呈現出“新鮮”的意味。

戰爭何以反而激活了生命?當個體隨時被消滅的時刻,死亡的懸臨性如此凸顯,個體如何確證、延續自己的存在?在晉察冀,個體的存在意義遭到了嚴重的詰問與挑戰。自我被迫去思考,怎么才能活下去,以及,既然活著是非常難得的事情,又怎樣才不是“茍活”。“個體”唯有揚棄眼前的自我,將自我與周遭環境、人群建立聯系,才能在隨時降臨的死亡與災難中,延伸和葆有個體的意義。以往任何固守的“個體”執念,都在逼仄的外在環境下被壓得粉碎。“大家”反過來成為時刻被毀的“小家”的庇護所。茹志鵑寫《百合花》,在“反右”之下人人自危的環境里懷念戰爭年代的新型人際關系和有人情味的日常:“戰爭使人不能有長談的機會,但是戰爭卻能使人深交。有時僅幾十分鐘,幾分鐘,甚至只來得及瞥一眼,便一閃而過,然而人與人之間,就在這個一剎那里,便能夠肝膽相照,生死與共。”2筆者甚至有些武斷地想到,華北抗戰文藝中塑造的主人公形象,要開朗、健談、慷慨、敞亮,能耐心地做工作,說服、體貼他人。為什么都這么“清一色”呢?原因之一是,“把自己打開”,用語言、行動聯結他者,既是政治工作的要求,也是特殊時期個體內在的需求。或許這樣的主體,更容易在環境里“活出來”。

這是一個逼迫主體發光的特殊時刻——極為艱苦的條件,生死一線的戰斗狀態。白求恩給毛澤東的書信四則展示了更多細節,書信里包括治療、檢查的病人總數、手術臺數,籌辦后方醫院的進展與困難,從零起步去建立醫院的會診制度、護理制度、病人登記制度、工作人員會議制度、醫護圖解手冊編寫、床位擴充、手術室、X光室和浴室建設。3在這些繁瑣、機械的工作中,我們卻看到了一個津津有味、時刻感受著生命意義的主體。這種生命力輻射到了前方,八路軍指戰員知道白求恩正在后方做手術,沖鋒時的口號變成:“有白大夫給我們治傷,沖啊!”4而白求恩逝世后的追悼會,則是萬人的規模。“嗚呼!伯琴,以天賦之英才,造醫學之極峰,抱高尚遠大之理想,獻身革命。”5一讀到聶榮臻的祭文,一種痛切、洶涌的情動流蕩其間。當代青年學者被學術制度所席卷,深陷考評、項目、課題的算計之中,盡管深知毫無可比性,又不禁去懷想白求恩在極其惡劣的現實條件下、面對更加繁瑣的事務與不如意的工作環境,那每天充盈而有意義感的生活。

常識中,在生死攸關的時候,文藝因為“陽春白雪”而邊緣。然而,在抗戰根據地建設中,文藝恰恰起到精神領域的核心作用。越是危機,文藝越顯重要。它用一個個明媚的形象,照亮每個此刻的陰霾。用樸素的情動,來對每一個隨時被毀滅的瞬間進行表達。它是對自我每個褶皺的珍惜和打開,也是對與他人鏈接的契機的分外珍攝。它是戰爭越打人越多的保證。1939年,沙飛在阜平期間遇到“掃蕩”,他到部隊采訪,利用宿營間隙展覽自己的攝影作品。戰士們看后情緒高漲,紛紛表示要上戰場立功,把功績留在照片上,由此催生了后來的《晉察冀畫報》。“把功績留在照片上”,個體發現了一個把自己的印跡保存下來和擴大開去的辦法,文藝是自我生存、存在過的證據。1944年1月28日,《晉察冀畫刊·時事增刊》出版。這期增刊的背景是日軍1943年12次“掃蕩”中最殘酷的秋季大“掃蕩”。日軍把晉察冀畫報社作為重點消滅的目標之一,尾隨保衛部隊將他們包圍。在柏崖村突圍過程中,軍區警衛連幾乎全部犧牲。沙飛雙腳嚴重凍傷,幾乎截肢。此戰之后,沙飛、趙銀德、制版組長楊瑞生、工兵班長王友和4人負傷,另有7人被俘;指導員趙烈,總技師何重生,編輯陸續、孫謙,石印工人李明、石振才、張夢華,制版工人李文治,工兵戰士韓栓倉等9人犧牲。然而,僅僅一個月后,《晉察冀畫刊·時事增刊》就又出版了。文藝被放在如此重要的位置——既是日軍重點消滅的目標,又是革命在遭受重大損失后必須首先恢復的對象。這樣的工作速度不是被迫,而是自發。不只是因為它的政治工具屬性,更有作為個人的安身立命、生命確證的意味,甚至正是因為后者,它才能發揮政治宣傳的作用。

對戰爭與生命感的辯證關系,正如馬嬌嬌所言:“深陷戰爭腹地的晉察冀長期處于戰火交加、四面封鎖的孤絕狀態,這種極端的封閉環境加重了主體對當下時空的‘沉浸’,感情經驗被極度激活,有關戰爭、‘崇高’的抒情氣質往往由此生發。”6

二、“樂觀”是情感動員機制/革命主體狀態

緊隨其后的第二個觸動,則是“樂觀”。國統區文藝的經驗和根據地文藝的經驗,其樣貌很不一樣。能夠概括和應該指出的方面和脈絡有很多,筆者愿意抓住“樂觀”這一點來說。

胡風的文藝思想當中,雖然強調“主觀戰斗精神”,但又特別強調“五千年底精神奴役底創傷”,“作家應該深入或結合的人民……他們底精神要求雖然伸向著解放,但隨時隨地都潛伏著或擴展著幾千年的精神奴役底創傷”7。此外,周立波在20世紀30年代上海時期的創作,也帶著陰冷的色調。這或許與國統區的“地方性”相關——胡風認為,在國統區文學容易暴露黑暗現實,但很難塑造正面形象,這一點與解放區文學里“工農兵文學”的情況不同。“主觀戰斗精神”的用力方向、著力點,與根據地-解放區所要求的主體狀態,無疑有很大的區別。

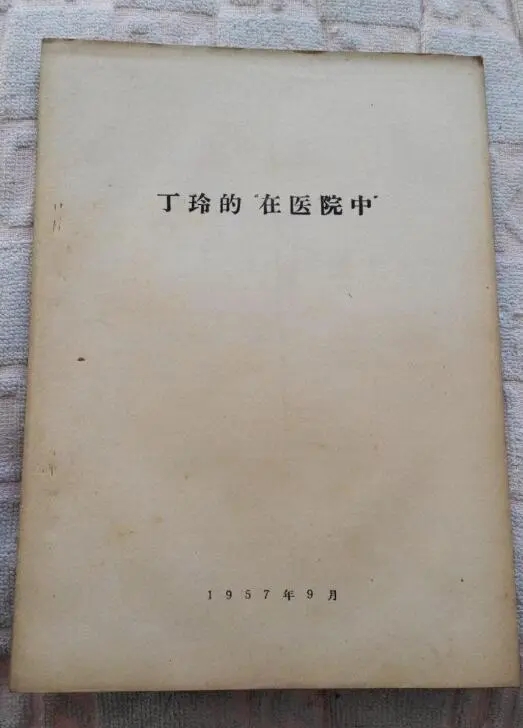

丁玲的《在醫院中》,醫院外邊“凍了的牛馬糞堆上,散發出一股難聞的氣味。幾個無力的蒼蠅在那里打旋”8。病房里面“仍舊很臟,做勤務工作的看護沒有受過教育,把什么東西都塞在屋角里。洗衣員幾天不來”,到處都是“看得見用過的棉花和紗布,養育著幾個不死的蒼蠅”。9全院只有一支注射針,注射針已經彎了,但“醫生和院長都說要學著使用彎針”10。

顯然,《在醫院中》的丁玲,仍未完成革命主體的塑造。“學著使用彎針”里,其實隱藏著另一種意識狀態,一種由醫生和院長這些一線工作者不得不在困難情境下工作而調試自己的態度——只是這種狀態被陸萍的意識所隔離和無視。再看王林在冀中平原的根據地所寫的《腹地》,我們會注意到由這另一種意識狀態及其映射出來的戰斗生活。

主人公辛大剛是受傷歸村的八路軍傷員,從他身上我看到了一種具有復雜性、延展性和辯證性的“樂觀”。他必須在敵進我退、朝夕反復的現實局勢中很穩定地把握政策,根據“政策”去組織抵抗,又要在于我不利的情況下保持信心,發現不同情態下的“勝機”與“生機”,旁人得意忘形的時候,他要冷靜;旁人低落悲觀的時候,他要振奮。唯有這樣,才能調動不同方面的積極因素。

他的人員配備是有限的,“副隊長”姜振興是個兵痞;專門研究爆炸物的金奎是個陰陽怪氣的“半張臉”;一起打游擊的神槍手黃壬秋是個曾參加過北洋軍閥、當過土匪、歷史可疑的老頭子;偵察員四鵬外表癡傻,表面上看不出什么大本事;游擊組的姜鐵嶺靦腆、不愛說話,思想松動得很慢;村長杜占元肩膀頭太軟,扛不住壓力。杜占元和姜振興代表村政權和武委會“爭奪”剛退伍的辛大剛,又說明根據地的干部骨干非常有限,武委會內部,游擊組、青抗先、男女隊、老頭隊彼此獨立,協同困難。他的工作環境是惡劣的,除了敵人空前殘酷的“五一大掃蕩”,還有村里的“破落戶”試圖把持村政權。村支書范世榮外號“領導一切”,背后下絆子,破壞村武裝的訓練、胡亂指揮游擊組、向區委告狀、將辛大剛開除出黨、糊弄調查組、破壞宋明調查、壓著上調縣委的命令、跟偽軍勾結、隱瞞辛萬德犧牲原因、掩護叛徒范志中,甚至逐漸墮落為國民黨的坐探和參謀。群眾的狀態也并不是絕對可靠,而需要隨時調適。村政權普選會前,民眾的宣傳慶祝活動新舊混雜,高蹺、獅子、旱船、吹打班,各種世傳的舊玩意兒都搬出來,各團體干部就在后面簡單“宣講”一通;農民被范世榮在普選中把握住了心理,隨意操縱普選結果;在“五一大掃蕩”最嚴酷的階段中,甚至出現八路軍在夜里一進村,村民就敲鑼打鼓通知鬼子的情況。

唯有辛大剛在,周圍的人物才被調動出“熱情”。辛大剛在大掃蕩中折回村子布置工作,大家最后放聲大笑,“好象在肚子里憋著的悶氣,一下子都噴發出來了”11。他一回村就能夠改變大家的精神頭。即使在戰斗的絕對不利局勢下,例如在寬闊的大路上、濃霧中突然遭到敵人騎兵隊、汽車隊的襲擊,辛大剛的直覺反應也是“頂一下再撤”12。在顯而易見的敗局中,有樂觀意識的支撐,選擇先“頂一下”,才能雖敗不亂,化敗為勝。辛大剛在的時候,干部自發圍繞他形成臨時的領導核心。

比較反面的人物范世榮,他一方面存有美國參戰后速勝的僥幸心理,另一方面在日軍掃蕩時被恐懼感所控制,埋怨八路軍隱蔽在群眾中,產生逃亡敵占區和通敵的念頭。右傾的區委干部張昭,一旦稍有不順就鬧情緒、在工作中持觀望態度,在“五一大掃蕩”來臨時躲在敵人統治區的“愛護村”,不敢返回一線領導游擊戰。如果比較《王林日記》,能夠發現歷史環境下的人物原型,以及解讀出更為豐富的人物精神譜系。小說中,這些人物上臺演講,群眾昏昏欲睡,一旦他們掌權,周圍干部和群眾的思想和精神會迅速沉落,容易被敵人所左右和分化。

辛大剛善于激勵,也善于團結。在干部內部出現分歧和怨氣時,他需要調解。例如需要平息姜振興對忠于范世榮的姜鐵嶺的不滿。這是源于他充分理解、照顧姜鐵嶺這一階段的認識水平,以及將他爭取過來的信心。在遇到壓力的時候,尤其需要這種“樂觀”。他在“大掃蕩”陰云密布的前夜,受命上調縣委,鎮定而警覺,其意識仍然處在穩定的狀態中。他經過交通站緊趕慢趕,穿行于陌生的村子,留心的是村子是否還有抗日干部駐守,地下是否還傳來挖地道的聲音。“大掃蕩”開始后,群眾思想退坡,情緒動蕩,根據地變質,甚至有的干部不敢進行武裝斗爭,把“兩面斗爭”的政策執行為單方面的“合法斗爭”,“維持會”只維持敵人而回避八路軍,武裝部隊未打一槍就插起武器,作戰部隊人心渙散、隊伍瓦解。而辛大剛卻還在思考敵人何以征用木料,并打算以主動的武裝斗爭來打開局面。

辛大剛這樣的主體,是掃蕩期間的“日常生活”的基石。平穩時期,他要到村劇團里吹笛子。“笛子”在傳統文化里,也是一種悠閑生活的情趣。“戰爭年代有戰爭年代的繁華,掃蕩一過,游擊集市也飄忽不定地轉著村開了張,趕集的人也還不算少;游擊小學校也照常上起課來。叫賣聲、歌聲、笑聲、讀書聲,重又飄蕩在大小村莊里。”13因為有這樣的主體狀態,干部和群眾的心才是安定的。一邊是戰火,另一邊能不疾不徐、不驕不躁地安排工作和生活。“五一大掃蕩”之中,敵人在路西瘋狂燒殺,路東的村落還是井然有序:“天色大亮,汽車路東廣闊的平原上好象是另一種世界,稀稀疏疏地散布著早起收拾青苗的農民。綠蔥蔥的樹林,圍繞著一個個村莊。村口照舊有兒童或者老頭、婦女站崗查通行證,并且和顏悅色地要求每個過往行人朗誦和回答識字牌上的問話。”14

從華北抗戰文學的經驗來看,“樂觀”成為主人公的核心性格,也許并不令人意外。筆者當然也傾向于認為,“樂觀”也是一種情感動員的機制。在敵眾我寡、敵強我弱的前提下,在華北地區開展艱苦的游擊戰,一種充分具有感召力的情感結構,必須包含這樣的“樂觀”。它未必都“實然”浮現于干部身上,但一定是“應然”的潛能。同時,它也不僅僅是浮現于未來,而必有其當時就在現實存在的證據。“樂觀”不是僥幸心理,而是建立在武裝斗爭的堅定性基礎上的革命樂觀主義。這種樂觀的主體可以在20世紀50—70年代的文學中繼續發展,而華北抗戰經驗恐怕是基點之一。此外,何吉賢曾經談過作為20世紀中國文學的基本情感動力的“熱情”。這種“熱情”(passion)自然與海外中國學的抒情傳統不一樣。那么,這里所感到的“樂觀”是不是包含與“熱情”的對話可能呢?

三、“地方性”的深入與跳出

進入當下的文學現場,在“新東北”文藝強勢崛起之后,我們先后見證了“新南方”“新浙派”“新京派”,甚至“新草原文學”“新西部寫作”的出現。文學寫作的地域性話題固然有其理論的支撐,如克利福德·格爾茲在《地方性知識》中對知識背后的特定情境與文化結構的意識,吉爾·德勒茲與費利克斯·瓜塔里合著的《千高原》中“游牧”與“塊莖”的思想,以及丹納的地理要素說、施萊格爾的“文學南北論”中文化與地理最初關系的樣本。但當下中國的“地方性寫作”有其自身的歷史脈絡。有支持者認為,它試圖抵抗某種整體性的力量,避免文學變得均質和空洞。它是對某種風格的自覺追求,又是對風格的某種反思和超越。對“地方性”的強調,是對中國故事背后的地方路徑的強調,是對個體在地生存狀況的緊密關注。從文化研究的角度,也不可忽視它與省域文學、“文化搭臺、經濟唱戲”的旅游經濟學的親緣關系。在我看來,地方性寫作的話題如果要進一步產生文學史意義,一定不能淪為新一輪話語圈地運動,或者回收到地域文學的泛泛而談中,或者自滿于立足邊緣、反抗中心的構想。如何真正深入地方,進入文學所生發的歷史-社會-文化結構之中,是擺在每個作家、研究者面前的難題。

借助對華北抗戰文藝研究和當下文學創作現場的雙重觀察,筆者也想做一下如何“深入”并“跳出”地方性的展望。

首先,對文學研究中地方性的強調,應該在地方與總體的靈活動態關系中去理解,應該隨時警惕地方與總體關系的固定化。就地方談地方,缺乏總體意識去強調地方的特殊性,將地方孤立起來,容易被認為放大地方的“特殊性”,也弱化了“地方性”對于更大、更基礎話題的啟發意義。此外,地方性和總體的關系,并不是絕對的,或者單方面挑戰的關系。地方性看似是一種邊緣,但它同時可以是總體性的中心。比如王琦最近的研究就提示,一方面晉察冀文藝是地方性的文藝;另一方面它又處于世界反法西斯斗爭的前線,是總體性的中心,并不邊緣。她發現了冀中軍民與世界革命共振的心理基礎,這種“國際心態”催生了細致的革命實踐。15正是這種“國際心態”“中心意識”,不是掏空、瓦解了地方性,而是強化了地方性的特殊性。將晉察冀文藝置于雙重視域下,這就是既“深入地方”又“跳出地方”的研究。

其次,應盡可能避免地方內部的板結化。一方面不要忽視地方內部的差異,將地方的內部矛盾關系予以抹平、將其鐵板化。比如,當代批評界在研究新東北作家群的時候,往往以班宇、雙雪濤和鄭執為中心。對“東北三劍客”的研究,實際上也就聚焦在遼寧沈陽老工業區鐵西區的研究。關注20世紀90年代中期沈陽老工業區下崗一代、二代的命運。這當然很重要,但僅僅看到這一點,顯然沒有看到東北(黑、吉、遼)廣袤土地上復雜的經驗與現實。

將地方本質化還會帶來奇觀化。劉東提示,在20世紀90年代以來“文化搭臺、經濟唱戲”的經濟理性作用下,文學曾經提供過一次次區域景觀,而“省域文學”(地方作協力量)的推動更是加劇了區域經驗的景觀化。尤其是,東北在90年代之后又一次地面臨經濟下行的壓力,新世紀出現的“投資不過山海關”的說法、東北人才的持續外流、奔赴南方各大MCN公司的東北主播“老鐵們”,正在生產關于“東北”的一套新感覺與認識。16需要警惕的是,這種區域的知識-感覺生產往往內含一套不平等的分配機制。對“東北文藝復興”的研究,更應該小心陷入再次將東北景觀化、本質化的陷阱。這樣我們就需要首先將新東北文藝進行“去地域化”的處理(將其奇觀化剝離),然后進行“再地域化”的處理(發掘其經驗的內在歧異性)。

另一方面,地方性也是歷史中的地方性,是在風云匯聚之中某個歷史階段的突出特點。一旦歷史條件不復存在,這種“地方性”有可能解離或發生轉移。對地方性的研究,必須追索其構成的歷史脈絡。回到根據地研究,何浩關于太行根據地的研究指出,“這一地理范圍中的主要力量有:閻錫山晉綏軍及其政治力量、日軍、國民黨軍、八路軍、北方局、太行區黨委、犧盟會,以及各種社會力量,錯綜復雜”。這就需要歷史性考察晉東南周邊各力量及129師進太行所面臨的歷史結構,比如犧盟會、新軍的青年狀況,等等。129師、后來的北方局、太行區黨委正是以把握這個歷史結構為基點,來落實和展開其革命實踐的。對這一歷史結構的認識得來不易,實際上看,雖然得到了犧盟會的支持,太行根據地卻遭遇發展瓶頸,反而與白手起家、身處腹地的晉察冀根據地有了很大的不同。何浩指出了太行根據地不同于晉察冀根據地的歷史脈絡以及由此形成的結構性困境。李雪峰、徐子榮等革命者后來得以逐漸開展革命實踐,是因為他們把握到了“中國地方社會自身的構成、運作在特定歷史時刻所具有的一些結構性要素,而這些結構性要素在漫長歷史變遷之中經過各種力量的沖擊碰撞會不斷調適、變形,在適當的經濟、政治、倫理、組織因素的配合下,能達到高度良好的狀態。但一旦某些因素發生變化,就會牽連出結構性失衡,從而在每個階段都會逐漸形成一些結構性困境,構成每個時代人們所面對的不一樣的現實”17。

歷史中人所面對的“現實”,往往有一些關鍵的結構性因素,而這些結構性因素背后又有歷史性、過程性與運動性。這就提醒我們在進行相關研究的時候,需要將“地方”再次拆解成不同的脈絡與鏈條,再對其可能性的條件進行研究。

何浩在對李準進行研究時發現,李準在1953年寫《不能走那條路》時竟然敢于提出:在新中國成立初期,我們可以基于土地私有制來建構社會主義,它不會必然導致農民的自私。社會主義的根基并不必然需要建立在土地公有制基礎之上。李準何以敢于提出這樣的設想?1953年,“過渡時期總路線”剛出來,但是還沒有落實為具體的政策。這是一個懸而未決的階段。一方面政治仍然有打造社會的活力,另一方面政治的規定性還沒有強制落實,文學仍然有機會和政治一起去探索,借助政治的活力去為社會賦形。何浩的描述是,這個階段的社會狀態是政治不完全進入鄉村,僅在某個層面上調動,鄉村里的人依然可以從生活內部去突破過去既定的社會生活結構所規定的倫理規范,走向更好的改變。但是,一旦過了這個時間節點,就不是這個狀態。18在我看來,這當然是地方性研究對于總體性的貢獻。同時這種貢獻并不以過分強調地方特殊性為代價,它是建立在對地方性與歷史、地方性與外部條件之間的互動關系的充分認識的基礎上的,是在空間區域里引入時間的變量因素。

再次,強調地方性,同時要避免過于直接以“地方經驗”的現成理解去決定文藝實踐,把文藝實踐回收到現成的理解框架內。“社會史視野”為研究者提供了將文學與地方社會、地方經驗關聯起來的路徑,但要避免過于快速地將文學經驗與地方文化、社會的某些特征做想象性地直接關聯,讓文學成為社會決定論的后果。因為這樣忽略中介環節的研究并不能真切地解釋文學,更不能解釋社會。在談新東北文藝的文章中,存在著以“社會史”的面目對小說背后國企改革背景、罪案原型的近乎“索引式”的研究。一方面,文學與地方性之間存在著中介,這就是形式。另一方面,文學實踐不只是源自對地方的“現成”理解,更是反哺、賦形新的地方,或揭示著隱匿經驗的藏身之處。文學學科和社會學、歷史學之間的關系,不是前者附屬于后者,在后者規定的大視野、大框架下“螺螄殼里做道場”,而要提出自己對社會、人生的觀察和看法,與后者的結論相對峙、對話。

同樣,對于地方性的深入,也應該反過來深化和變革我們對于“文學”的定見,而不應該再度回收到對“文學”的現成理解。王琦在研究中提到《冀中一日》——1941年5月27日開展的冀中根據地征文活動。19對于這一天的記錄,被征文編輯孫犁視為流水賬。但這種陌生而被孫犁所輕視的“文學性”,卻啟發著作者對冀中根據地的新認識。關鍵不在于是不是“流水賬”、是否寫出了生活的本質,而在于從黨政軍系統到各級群眾組織對“這一日”的記述,形成了一種想象的共同體,并以現代的制度時間把革命與冀中社會深度嵌合。《冀中一日》文體中突出的制度時間的精確性,以其群眾文藝的集體實踐性,與冀中地方生活的組織化(軍政組織化最高體現為“百團大戰”)互為表里。而孫犁對《冀中一日》的批評,則恰恰體現了他與根據地經驗的隔膜。群眾文藝運動的目的已經達到了,反而在文學(孫犁)的眼中容易錯失這一重要的激變時刻。我想這或許是一個例子,告訴我們在文學與地方性經驗之間,存在著不止一輪的往復印證、比對的過程。在這艱難而有益的往復中,需要相對耐心和警覺的工作狀態——它既要刷新我們對文學的觀念,又要重塑我們對地方的認識。

論述時的時空跳躍是想說明,無論是就概念本身,或者針對華北抗戰文藝而言,“地方性”概念的潛力仍在釋放當中。希望能夠在研究中把“地方性”重新有機化、歷史化、動態化、相對化,這樣才能把“地方”真正打開,又不再將它回收入陳規俗套,以它激活中國當代文學的研究,并綿延其震波,召喚當代中國的青年創作者的共鳴。

注釋:

1 周立波:《晉察冀邊區印象記》,《周立波文集》第4卷,上海文藝出版社1984年版,第39—40頁。

2 茹志鵑:《我寫〈百合花〉的經過》,《漫談我的創作經歷》,湖南人民出版社1983年版,第40頁。

3 白求恩:《白求恩書信四則》,中國社會科學院文學研究所、河北省社會科學院語言文學研究所主編:《華北文藝文獻研究》第一輯,華齡出版社2024年版,第69—92頁。

4 轉引自陳華:《〈晉察冀日報〉與白求恩》,同上書,第62頁。

5 同上,第63頁。

6 馬嬌嬌:《“新世界”:抗戰初期“晉察冀”的敘事生產與地方言說(1937—1938)》,《文史哲》2024年第1期。

7 胡風:《胡風評論集(下)》,人民文學出版社1985年版,第21頁。

8 丁玲:《在醫院中》,張炯主編:《丁玲全集》第4卷,河北人民出版社2001年版,第234頁。

9 同上,第242頁。

10 同上,第244頁。

11 王林:《腹地》,解放軍文藝出版社1985年版,第173頁。

12 同上,第93頁。

13 王林:《腹地》,第97—98頁。

14 同上,第199頁。

15 參見王琦:《“前線”意識與“在場寫作”——論冀中文藝中的“世界革命”圖景》,《現代中國文化與文學》2024年第1期。

16 參見劉東:《區域文化、地方情動與作為現象的“新東北作家群”》,《當代作家評論》2024年第4期。

17 參見何浩:《“建國”的干部從哪里來?》,賀照田、何浩主編:《社會 · 歷史 · 文學》,中國大百科全書出版社2023年版,第31、59—60頁。

18 參見何浩:《與政治纏斗的當代文學——重讀李準的〈不能走那條路〉》,李娜、李哲主編:《重讀李準——從延安文藝座談會走來》,河北教育出版社2023年版,第3—27頁。

19 參見王琦:《“前線”意識與“在場寫作”——論冀中文藝中的“世界革命”圖景》。