品嶺南至味,見煙火人間 ——《風味嶺南》新書分享會舉辦

11月9日,“嶺南至味,食見人間——《風味嶺南》新書分享會”在廣州花城文學院舉辦。作家林衛輝、資深媒體人羅韜、文史學者周松芳深度對話,中山大學教授黃天驥、美食評論家閆濤等嘉賓與眾多讀者齊聚一堂,共赴一場關于嶺南文化、美食科學與人間煙火的盛宴。

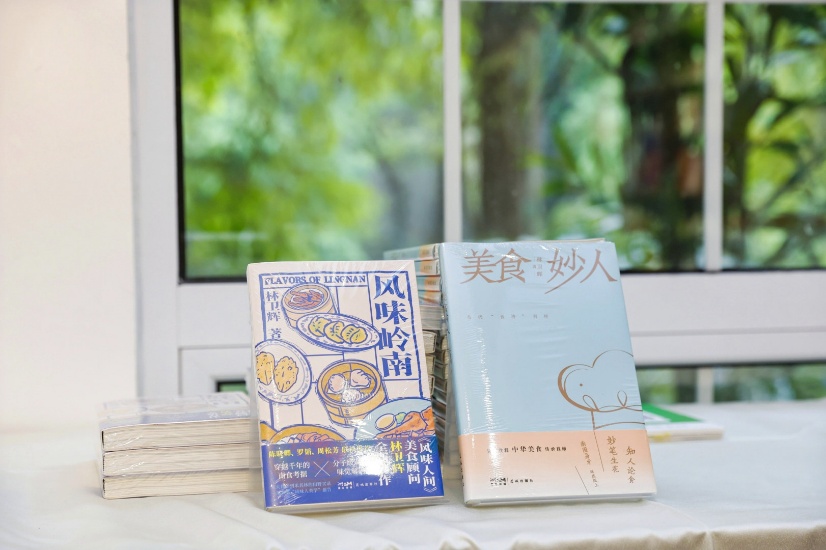

花城出版社社長張懿在致辭中歡迎各位嘉賓與讀者的到來,表示“公園與文學,體育與美食,看似一動一靜,但其實共享一種精神追求,那就是我們對生活的熱愛”。她認為《風味嶺南》與《美食妙人》不僅是關于美食的書籍,更是“關于人的故事,關于一方水土人間煙火的深情記錄”,而現場嶺南少兒小記者的到來,讓“交流更具有文化傳承、生生不息的深意”。

在對談環節,主持人麥小麥與林衛輝、羅韜、周松芳三位嘉賓圍繞“嶺南至味”展開探討。

《風味嶺南》作者林衛輝從科學原理層面拆解粵菜風味。他直言,寫好美食需要跨學科知識,“如果不懂化學、物理,還真講不清楚”。對于廣府經典白切雞,他細致解釋了從選材到火候控制的科學依據,指出核心在于控制溫度,使蛋白質適度變性以鎖住汁液與鮮味。他甚至將視野投向了肉眼看不見的微觀世界,解釋為何貴州的酸湯到了廣州就“差點意思”——關鍵在于 “空氣中的菌群” 不同。發酵食品(如酸湯)的風味高度依賴于本地獨特的菌種。一旦更換地點,環境中的菌群結構改變,發酵的進程和最終的風味便會隨之發生微妙乃至顯著的變化,這是再好的廚師也難以完全復制的。

此外,林衛輝也特別澄清了古語“不時不食”的常見誤解,認為孔子此言初衷是在食物匱乏年代規范飲食禮儀,而非追求極致刁鉆,并犀利指出:“如果‘不時不食’成為美食原則,那很多人會餓死。”他總結嶺南風味的核心在于“生猛、包容、追求鍋氣、注重性價比”,并呼吁粵菜業界“擁抱變化,擁抱未來”。

文史學者羅韜從歷史脈絡梳理粵菜精髓,將粵菜最高境界比喻為端硯,“大樸不雕”,旨在極致呈現食材本味,指出粵菜的全國性影響力與清末民初廣東經濟文化地位提升、粵商資本對外擴張以及改革開放后香港與內地技術理念“雙城合流”密切相關。他盛贊林衛輝著作“沒有等級之分”,能平等看待高級酒樓與街邊小吃,同時認為,《風味嶺南》的價值在于它沒有停留在粵菜過去的輝煌,而是立足于廣東餐飲的現狀,并充滿責任感地為其未來發展敲響警鐘。

周松芳則以林衛輝“伯樂”與摯友的身份,幽默地回顧了自己如何從“在嶺南飲食寫作領域自以為領先”,到偶然讀到林衛輝朋友圈文章后“驚為天人”,進而不斷鼓勵其將隨筆整理出版的過程。他特別強調了《風味嶺南》與《美食妙人》的獨特價值,認為它們“在飲食史上、在嶺南文化史上是不可或缺的”,因其不僅記錄了菜肴,更難得地“為廚師這一群體樹碑立傳”,這與新時代尊重專業技能的文化精神相吻合。他進一步指出,林衛輝的著作橫向地追溯歷史淵源,通過廣泛的比較研究,使其具備了更普遍的學術與文化價值。

90歲高齡的中山大學黃天驥教授,則以親切的自嘲開場,巧妙地拉近了與聽眾的距離:“我是地道的廣州人,可是我真的不懂,什么叫好吃。”隨即,他話鋒一轉,援引西方美學理論指出,認為黑格爾等學者只重視覺與聽覺藝術,卻忽略了味覺,這是“非常不科學”的。他呼吁社會提升對廚師的尊重:“優秀的廚師就是藝術家!”美食評論家閆濤運用生動比喻和具體案例,分析粵菜的獨特價值在于“最年輕、最有包容性、最善于向西方學習”,是一個動態的菜系。