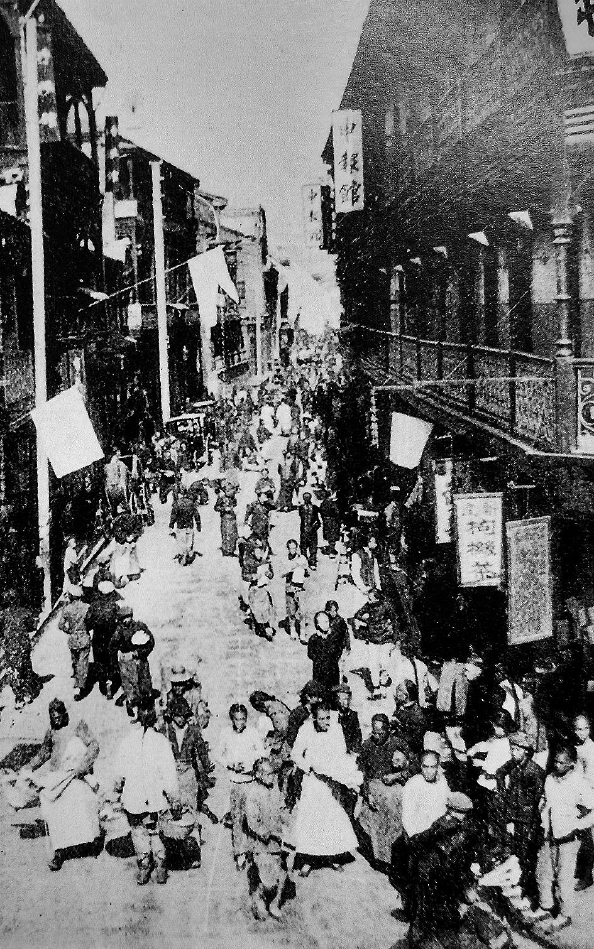

色彩斑斕的望平街

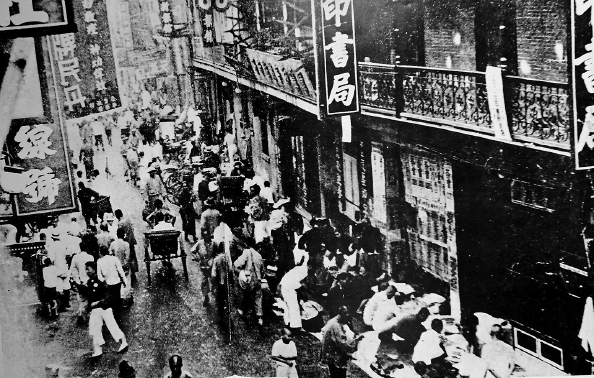

當(dāng)年熙熙攘攘的望平街

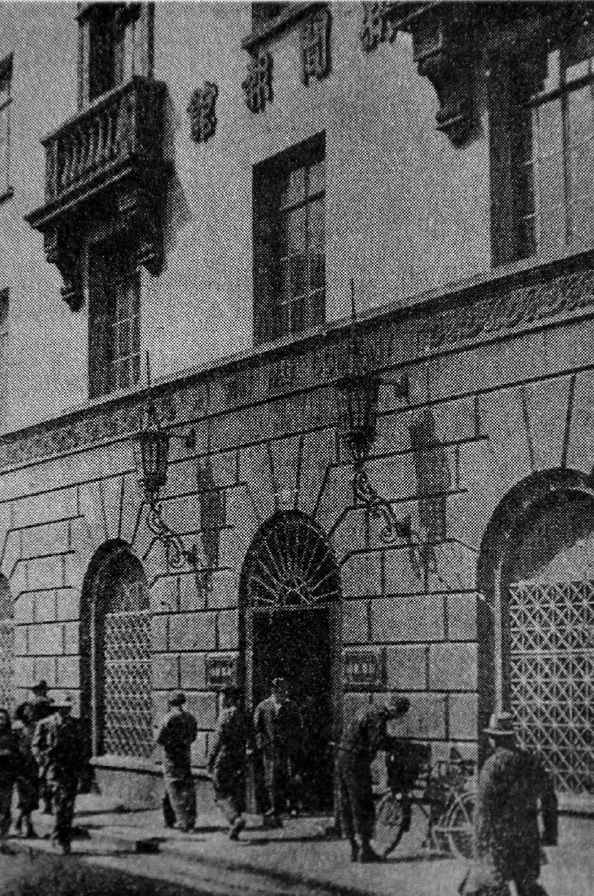

原新聞報(bào)館

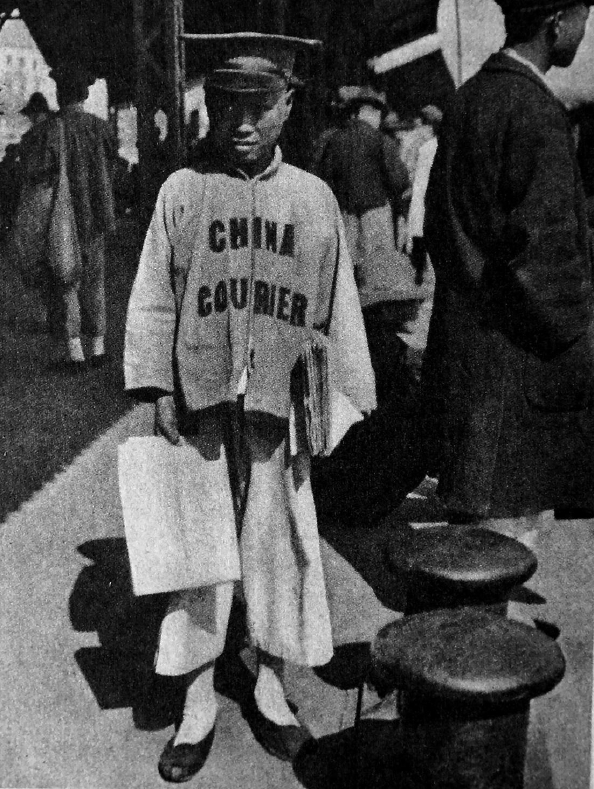

當(dāng)年望平街上的報(bào)童

當(dāng)年熙熙攘攘的望平街

望平街碩果僅存的近代報(bào)館大樓——申報(bào)館 讀史老張 攝

在上海,有一條馬路,人們一直喜歡叫它的舊名“望平街”。20世紀(jì)初,望平街上先后設(shè)立了近百家報(bào)館,除了職業(yè)新聞人,不少文化人的出道也與這里有關(guān)。上海解放后,望平街被改名為山東中路。

祈望平安

望平街位于今山東中路北段(南京東路至福州路段),橫跨九江路、漢口路,全長約200米。1865年,英租界當(dāng)局將這條路定名為“山東路”。然而,山東路命名后,中國人仍以“望平街”名之。這是為什么呢?

原來,在山東路西側(cè)(九江路與漢口路之間),有一個(gè)外國僑民公墓,又稱“山東路公墓”(Shantung Road Cemetery,即今黃浦體育館所在地)。1843年上海開埠后,歐洲僑民紛紛入滬定居。僑民死后,因上海至歐洲航路漫長,遺體無法運(yùn)回,只能就地安葬,英租界當(dāng)局就在此設(shè)立了公墓。該公墓占地11畝,四周有圍墻、通道,內(nèi)為殯儀館和墓地,還設(shè)有一座小教堂。這里常年綠樹成蔭、陰森靜謐,人們稱它是“外國墳山”。中國人對死人或墳地多有忌諱,認(rèn)為不吉利,就把靠近外國墳山旁的山東路叫作“望平街”,以祈望吉祥平安。

誰也沒想到,望平街后來會(huì)成為著名的中國報(bào)業(yè)發(fā)源地。當(dāng)年,望平街地處英租界西邊界路,又靠近外國墳山,地價(jià)偏低,加上清政府對此地?zé)o管轄權(quán),輿論條件相對寬松,不少報(bào)刊紛紛在此覓地出版。中國歷史最久、影響最大的報(bào)紙,如《申報(bào)》《新聞報(bào)》等,就曾設(shè)在望平街。

據(jù)統(tǒng)計(jì),20世紀(jì)初,在望平街上先后設(shè)立的報(bào)館約有近百家,鼎盛時(shí)期有四五十家報(bào)刊在這里同時(shí)發(fā)行。因此,望平街獲得了“中國報(bào)館街”的美譽(yù),它與英國唐寧街(政治街)、美國華爾街(金融街)一起,被并稱為世界著名三大街巷之一。

報(bào)館常客

望平街出名后,各地文化人紛至沓來。他們或在望平街辦報(bào)、寫稿,或到望平街逗留、安家,“望平街”遂成為熱詞,口口相傳。茅盾在小說《追求》中這樣寫道:“……仲昭不免有些憤憤了,巴不得立刻到報(bào)館,找著總編輯問個(gè)明白。他跳上一輛人力車,只說了‘望平街’三個(gè)字,就一疊聲催著快跑。”可見,當(dāng)年望平街無人不知,連不識字的車夫也一聽就懂。

1912年初,李叔同來到了望平街,與柳亞子、葉楚傖和蘇曼殊等辦起了一份小報(bào)——《太平洋報(bào)》。報(bào)館就設(shè)在望平街7號,李叔同住在三樓。據(jù)報(bào)社同仁陳無我回憶,李叔同喜歡離群索居,吃飯、睡覺、編報(bào)幾乎都在三樓那間斗室里,很少出門,“我偶爾有事上三層樓去,經(jīng)過他的房間,那門總是關(guān)的。有一天難得發(fā)生例外,那門是虛掩著,我向內(nèi)探窺,見李先生伏在案上,運(yùn)筆如飛,我不敢驚動(dòng),只好過門不入”。后來,《太平洋報(bào)》因經(jīng)營困難而停刊,李叔同也離開了望平街。

在望平街大展身手的,是報(bào)人曹聚仁。他1922年到上海后,先是為邵力子主持的《民國日報(bào)》副刊《覺悟》寫稿,后又成為《申報(bào)》副刊《自由談》的寫手。他曾這樣深情地描述望平街:“我走上了《申報(bào)》的五樓,向北俯視,那便是外國墳山”;“那古老的外國墳山北邊,有一家馬敦和帽莊”;《民國日報(bào)》從三茅閣橋旁遷到望平街后,與《時(shí)事新報(bào)》“貼鄰相處,斜對面便是《中華新報(bào)》”,這三報(bào)“鼎立而三”;望平街上的著名大報(bào)《申報(bào)》《新聞報(bào)》《時(shí)報(bào)》,“也是鼎立而三”,“《時(shí)報(bào)》頂上的寶塔,風(fēng)吹鈴動(dòng),引人入定”;“《時(shí)報(bào)》對面轉(zhuǎn)角上的《商報(bào)》,有一時(shí)期鋒芒很露”;另外,辛亥革命前后,于右任先后在望平街創(chuàng)辦過《神州日報(bào)》《民呼日報(bào)》《民吁日報(bào)》《民立報(bào)》,它們“都是革命的號角”……

與曹聚仁同時(shí)代的報(bào)人程滄波,也是望平街常客。他早年在圣約翰大學(xué)讀書,后轉(zhuǎn)學(xué)復(fù)旦大學(xué)。1924年寒假,他經(jīng)常到望平街,替《商報(bào)》寫稿。因?yàn)槲墓P好、出手快,深得《商報(bào)》主筆陳布雷的賞識。程滄波后來回憶:“我天天晚上去《商報(bào)》寫雜評。《商報(bào)》當(dāng)年經(jīng)濟(jì)奇窘。兩大間編輯室,勉強(qiáng)生了一個(gè)火爐。但是我們在其中,幾包花生米,其樂無窮……”他總結(jié)道:“當(dāng)時(shí)我從梵王渡到租界,幾視望平街和我老家一樣。”1925年,他從復(fù)旦畢業(yè),即由陳布雷推薦,到《時(shí)事新報(bào)》任主筆。

鄒韜奮早年在南洋公學(xué)讀書期間,經(jīng)常給望平街報(bào)館投稿。有一次,他發(fā)現(xiàn)自己的稿子第一次在《申報(bào)》副刊《自由談》上刊出了,快樂無比:“那一天,我和我的弟弟(同在南洋肄業(yè))同往申報(bào)館領(lǐng)取(稿費(fèi)),‘出乎意表之外’地得到了六塊亮晶晶的大洋,三步做兩步地踉踉蹌蹌奔出了申報(bào)館的大門,兩人都狂笑著跳躍著好像發(fā)現(xiàn)了金礦似的!兩人一路嘻嘻哈哈由望平街連奔帶走地跑回徐家匯。”1921年7月,鄒韜奮從圣約翰大學(xué)畢業(yè),到上海紗布交易所任職。因?yàn)橐恍囊M(jìn)新聞界,他就找到《申報(bào)》經(jīng)理張竹平,要求到申報(bào)館打工。就這樣,鄒韜奮白天忙于紗布交易事務(wù),晚上到申報(bào)館幫助處理信件,常常累得筋疲力盡……正是這三周的經(jīng)歷,為他后來進(jìn)入新聞界做了有力鋪墊。

出道之地

除了職業(yè)新聞人,不少文化人雖未從事新聞行業(yè),但他們的出道,都與望平街有關(guān)。

1913年10月,應(yīng)“丹桂第一臺”老板許少卿的邀請,梅蘭芳隨京劇名角王鳳卿第一次到上海演戲。當(dāng)年,梅蘭芳年僅20歲,初出茅廬,尚未成名。他們演出期間,就住在望平街平安里(今申報(bào)館南側(cè))許少卿的家里。“丹桂第一臺”位于福州路大新街(今湖北路)口,與許家相距不遠(yuǎn),梅蘭芳每次去那里演戲,必從望平街出發(fā)。在“丹桂第一臺”,梅蘭芳一亮相,即驚艷全場,引得滿堂喝彩。從此,梅蘭芳一炮打響,紅遍大江南北。可以說,望平街和“丹桂第一臺”,就是梅蘭芳的出道之地。

胡也頻、丁玲和沈從文這三位作家,也與望平街有緣。1928年夏,胡也頻到《中央日報(bào)》編副刊《紅與黑》,丁玲、沈從文參與協(xié)助編輯。據(jù)沈從文回憶,胡也頻“每夜便得過望平街轉(zhuǎn)角處一幢老房子里,從走動(dòng)時(shí)吱吱嗝嗝的扶梯,爬上搖搖欲墜的三樓,坐在辦公室一角,發(fā)出編好的稿件……丁玲則有時(shí)同去,有時(shí)又獨(dú)自在家中等候,或一個(gè)從報(bào)館把事情辦完,一個(gè)在家中的短篇小說也寫成了”。后來,《紅與黑》副刊停刊,三人即開始自辦了《紅黑》月刊。

巴金在他的自傳中說,他剛出道時(shí),《時(shí)報(bào)》曾約他寫一部連載小說,每天發(fā)表一千字左右。當(dāng)時(shí)他住在閘北寶山路寶光里,于是他就把他的《春夢》前幾章送去望平街,“我寫好三四章就送到報(bào)館收發(fā)室,每次送去的原稿可以用十天到兩個(gè)星期。稿子是我自己送去的,編者姓吳,我只見過他一面,交談的時(shí)間很短”。

由此可見,不少文化名家出道前,都與望平街有過千絲萬縷的交集。

另類記憶

望平街給大多數(shù)文化人都留下了美好記憶,但也有例外。

1910年,辜鴻銘從北京南下上海,到南洋公學(xué)(今交通大學(xué)前身)任教務(wù)長。然而一年以后,他就辭職離開了。原來,辜鴻銘剛到上海之際,正是革命黨人宣傳排滿、暢言革命最甚時(shí)期。1911年武昌起義爆發(fā)后,各報(bào)館成為起義捷報(bào)的發(fā)布平臺,望平街夜夜萬人攢動(dòng),“仰視報(bào)館牌示捷電,幾有一國若狂之概”。一時(shí)間,望平街摩肩接踵、掌聲如雷,人們血脈僨張、情緒高漲。辜鴻銘見狀,非常不爽,他投書《字林西報(bào)》,吁請租界當(dāng)局取締人潮、恢復(fù)交通秩序:“夫此等排滿文章,意在鼓動(dòng)長江及各埠數(shù)百萬饑民,使其拋卻服從皇帝之職,意使乘間起事耳……今日望平街所刊排滿文章,英人豈能置之不言?”辜鴻銘的言論,引起南洋公學(xué)學(xué)生的強(qiáng)烈不滿。學(xué)生們與其辯論,辜鴻銘辯解道:“言論本可自由,汝等不佩服我,我辭職。”話音剛落,學(xué)生們即紛紛鼓掌,噓聲四起。第二天,辜鴻銘即不再到校。

1906年起,包天笑曾到《時(shí)報(bào)》任新聞編輯,后又給各報(bào)寫稿,先后在望平街干了一二十年。他家住閘北愛而近路(今安慶路),每次夜班回家,他都提心吊膽。因?yàn)閺耐浇值綈鄱罚?jīng)過一條狹長的馬路,這里經(jīng)常發(fā)生路劫,或被劫匪剝?nèi)ヒ路ㄋ追Q“剝豬玀”),或被搶去財(cái)物。有一年,包天笑竟被劫去三次大衣。第一次被劫后,過了兩天,劫匪把當(dāng)票寄回報(bào)館,原來他的衣袋里有別人寄來的一封信,上有姓名和地址。他只得花錢將大衣從當(dāng)鋪贖出。不到一個(gè)月,他又被劫,這一次衣袋里沒有信,幸得巡捕房幫助,他又到當(dāng)鋪將大衣贖回。可是,才過了幾天,他又再次被劫。這一次,劫匪“將手槍對準(zhǔn)了我,我便乖乖的自動(dòng)把大衣脫下,交給了他”。包天笑嘆道:“從此以后,我這件大衣,便‘黃鶴一去不復(fù)返’了。”

1937年4月25日,《新聞報(bào)》副總編輯嚴(yán)獨(dú)鶴到望平街報(bào)館上班。他正跨進(jìn)大門,即聽見身后一聲斷喝:“嚴(yán)獨(dú)鶴,哪里走?”一名男子突然躥出,手持一把銼刀,朝他猛砍過來。他躲閃不及,被砍中頸部,鮮血直流……后來得知,行兇者名叫金甦,是嚴(yán)獨(dú)鶴的忠實(shí)讀者,每天必讀嚴(yán)獨(dú)鶴在《新聞報(bào)》副刊上的文章。因患精神妄想癥,金甦經(jīng)常發(fā)生幻覺。他認(rèn)為這是嚴(yán)獨(dú)鶴的文章在作妖,控制了他的靈魂,使其精神受苦,于是動(dòng)起了殺機(jī)……后來,經(jīng)過及時(shí)搶救,嚴(yán)獨(dú)鶴終于轉(zhuǎn)危為安,金甦也被送往精神病院治療。

上述記憶,既有尷尬,也有苦澀,更有驚心動(dòng)魄,說不上有多么美好。但這些記憶,無疑為色彩斑斕的望平街歷史,抹上了一層不一樣的油彩。

……

上海解放以后,望平街被改名為“山東中路”。外國墳山原址矗立起了黃浦體育館;申報(bào)館、新聞報(bào)館先后被解放日報(bào)社接收;時(shí)報(bào)館建筑底樓一度成為上海美術(shù)書店(現(xiàn)已不存)。本世紀(jì)初,新聞報(bào)館被拆,在原址上建起了申大廈。申報(bào)館雖然仍矗立在原地,但解放日報(bào)社早已遷出。于是,作為“中國報(bào)館街”的望平街,終于退出了歷史舞臺。