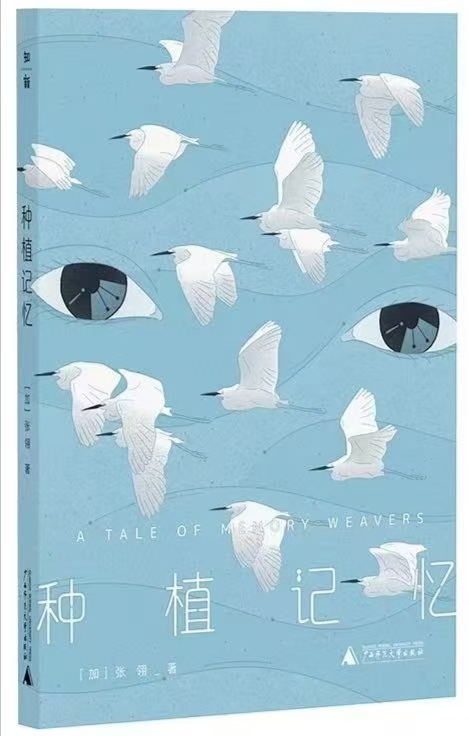

張翎首部科幻小說《種植記憶》關注AI與人,人與記憶

“我是誰?”他求助于人工智能體,“怎樣告訴一個失憶的人她是誰?”這個場景意味深長,也是小說向讀者拋出的一個靈魂之問:當一個人接受種植記憶,她如何找回自己?近日,廣西師范大學出版社推出作家張翎傾力寫作的首部科幻小說《種植記憶》。一個典型的文科生闖入人工智能和腦神經科學的領域,以腦機接口技術為切入口,深入探索高科技時代AI與人性、記憶與自我的關系,張翎在接受記者專訪時表示,“這對于我來說是很大的挑戰,有難度,也很有趣,我甚至忘了在寫小說,被探索陌生領域的魅力所征服。”

對人與智能“貼心互動”的審視

如何在小說敘事中保留足夠的情感錨點,以科幻的方式找到突破口?《種植記憶》是一次全新的嘗試。小說通過人物獨特的個人經歷呈現了腦神經科學和人工智能技術對人類生活的影響。故事發生于2035年的未來世界,女孩陳千色在一場車禍中失去了視力和記憶,她的父親葉紹茗是一位人工智能科學家,她的母親安珀是一位腦神經外科專家,為了幫助她恢復記憶和視力,采取了一系列創新而極端的治療方法。千色在恢復過程中遭遇了諸多挑戰,她對父母隱瞞的某些真相感到不悅和困惑。為了緩解她的孤獨感,父母為她租用了一個名為“小夢”的智能機器人作為陪伴。小夢不僅幫助千色度過了孤獨時光,還成為了她重新認識世界的橋梁。當記憶成為荒原,如何重新找回自我,繼續前行,愛是唯一的指南針。隨著記憶逐漸恢復,千色發現了更多關于自己身世的秘密,愛,在不同的文化中如何抵達彼此的寬容與理解。

“我沒有做夢的自由,你有。能夠自由做夢,是人類巨大的福分。”這是小夢對失明女孩千色的安慰,“夢給了你眼睛,讓你打開通往世界的門,你可以看見顏色,光影,人物與世界。”陪聊智能機器人小夢的出現大有深意,他是第六代情緒型機器人,是父母為女兒千色租用的生日禮物,以八小時服務時間陪伴千色過8歲生日。千色對小夢的態度,從開始的抵觸、陌生,到后來的相知與留戀,因為他總能猜到她的心思。

一款叫芙崽的“毛球”是今年AI潮玩的爆款,它主打“情感養成”,但是像小夢那樣能從深層了解人類的內心需求,善解人意的機器人,目前還屬于想像階段,而《種植記憶》要探討的是不遠的將來,人類對情緒型機器人能帶來的安慰,產生依賴的時候,會出現怎樣的“風險”?

小說中最扎心的一幕是小夢被斷電,設置“歸零”的那一刻,它回到出廠設置,仿佛從未認識千色。那個曾“真摯”地帶給千色心靈慰藉的“小男孩”,租用時間一到,在幾分鐘內被拆解成零件,分包帶走。千色難以置信“小夢”竟然瞬間失去與她“貼心互動”的記憶,秒變路人。千色承受的“多么痛的領悟”,正是小說對讀者的提醒:AI與人類在記憶與情感形成和維系上有本質不同,對于人而言,愛是不能忘記的,愛是最珍貴的記憶,而智能機器人的情緒可以被重置為零,它的陪伴可以被隨時中斷,張翎坦言,“寫到這個情節真有些惆悵,人類的情緒與記憶是連綿不斷的,特別是對愛的記憶,對同一個人,同一件事,在不同時間、場景里會被反復喚回;除非個體處于失智,失憶狀態。”

時間布線是種植記憶的過程

張翎擅長創作現代歷史題材小說,《唐山大地震》《勞燕》《歸海》等作品探究個體經歷戰爭、災難后的心靈圖譜,她對人的記憶有著濃厚的興趣,探討了記憶和真相、記憶和夢境、記憶和失憶之間的關系。高新科技給人類帶來福利的同時,也隱含未被充分認識的風險。女孩千色擔憂自己的夢境被人“讀取”而不敢入睡,腦機接口技術讓我們看見了腦神經科學和人工智能對人類大腦與生活的影響。突破現實的時空局限,對“人+技術”新境遇的審視,讓張翎頗感興奮,特別是在完成小說的時候,“我切實感受到了小說里涉及的新主題,人類大腦的柔韌性與可塑性,人的思維具備多種可能性。這種新鮮感讓我特別想追蹤人的記憶這個生命課題。”

這部小說的結構頗有新意,以明確的時間線來命名章節,展開故事,除了開篇是2035年,結尾是2075年 ,其余部分都標明兩個時間:講述時間與發生時間。小說的“現在時”是設定在十年后的未來,在這之前發生的所有事情,包括千色丟失的童年記憶,就成了“過去時”。用清楚的章節標題來提醒讀者,讓敘事與故事展開的線索有條不紊,張翎表示,“層層疊疊的時間布線,也和女孩千色的康復進展緊緊相扣,不僅是敘事的工具,也是人物身份漸漸揭曉,記憶被片片種植的一個過程。這樣的時間線反映了時間在記憶中的重要和意義。”

小說的靈魂只能由人來書寫

對人工智能影響我們日常生活的關注,對“人與技術”核心關系的審視,體現了當下科幻文學的意義已經溢出類型文學邊界,具有很強的現實指涉和思想價值。做過多年聽力康復師的張翎,在專修康復醫學時,她對頭顱神經、左腦右腦的分工、腦神經受損對身體功能的影響以及康復等課程,都特別著迷,現在她對人工智能和腦神經科學也非常感興趣,“只要有引發我靈感的課題,我都可能以小說的方式來探討,也許用‘未來時’去呈現,也許直接融入日常生活場景。”

當下科幻文學又細分為“硬科幻”與“軟科幻”。在寫作《種植記憶》的過程中,她不糾結小說屬于哪種類型,而是投入地探索超出自己舒適區的命題。她坦言,“相對那些硬核科幻小說,《種植記憶》是帶有未來科幻元素的現實主義小說,探究家庭中父母之間,父母與孩子之間的情感關系與文化差異,人工智能等新科技將日常生活中的沖突和懸念在峰回路轉的時刻有了一種新的爆發力,也是小說創作的突破口。”

人工智能已融入我們的生活,正以多種方式介入不同門類的文藝創作,是與AI合作,協同演繹提高創作的效率,還是珍惜從自己內心生長出來的作品,堅守人類的獨立原創比提升效率更重要?AI的源頭是龐大的數據庫,它帶給人類的是經過無數次訓練后抵達的最優化結果。它確實能在計算、模擬、分類、歸納、提高產能方面超過人類。張翎認為,“小說家最珍貴的特質不是群體智慧的‘平均值’或者‘最優值’,而是對個體心靈的極致展現與表達。人的生命與個性是獨立存在的,不是大數據的產物。”AI在查找資料方面的確能給作家帶來很多便利,但是她始終提醒自己,“AI給出的答案未必正確,還需要多方驗證。AI可以成為我的助手,但不能成為我的主人。小說的靈魂,永遠只能由人來書寫。”