她在半個世紀前就寫下了今日美國

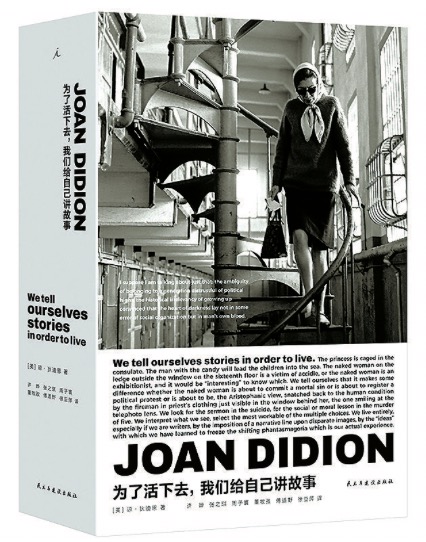

《為了活下去,我們給自己講故事》[美]瓊·狄迪恩 著 許曄 張之琪 等譯 民主與建設出版社2025年出版

新聞界一直有種說法“新聞是易碎品”,它似乎只有當下短暫的作用,在第二天、當天傍晚,或者于我們如今身處的信息洪流時代,在下一分鐘、下一秒,就會被新的熱點取代。但瓊·狄迪恩的新聞作品即便成稿于半個世紀前,依舊煥發著旺盛的生命力,能闡述和解釋2025年的當今美國。

美國總讓我感到困惑。就像外界解讀中國時總依賴簡化的標簽一樣,我們在看待美國時也總把它視作一個模糊的整體。我在美國居住了幾年,對我來說,美國不再是簡短的文字音像,而是生活日常——Costco超市會員卡、墨西哥卷餅、醫療賬單、保險詐騙電話……但我還是很難理解這個國家,這里總有處于光譜兩極的信息,互相矛盾,又同時存在。全世界房價和收入最高的地方,街頭卻游蕩著身無分文的可憐人和癮君子;有人相信AI會在兩年內取代初級程序員和會計,同時也有人堅信給孩子打疫苗是背叛上帝。這里有極度的樂觀,認為黃金時代會再次到來;也有極度的悲觀,認定這個國家正在墮入深淵無法回頭。

這種極端的分裂感,在2024年總統大選時達到了頂點。不同立場的選民就像是來自兩個敵對國家的陌生人,只因必須要分擔房租而咬牙勉強住在一棟房子里。我問一個朋友,你們價值觀如此不同,在許多議題上持相反的立場,美國人的共識到底是什么?她給的回答是:“待人和善,幫助他人。”一種全人類共通的美德。

狄迪恩給了我一些解答,甚至在某種層面上,她給了我很多慰藉。在她筆下,美國就是這般極端對立的交融和碰撞,一個龐大混雜、和諧又矛盾的符號系統。西部的人不會記得過去,南部的人不會遺忘過去。人們相信更大的房子、更多的錢,相信未來總是金光燦爛,同時又成為欲望的俘虜而被承諾所背叛。一個團結的、奉行共有價值觀的美國,可能只是后人和外界的想象,在2025年它不存在,在1970年它不存在,或許早在1787年費城會議召開的時候,它也從來沒有存在過。它就是那只巨獸,在向心力和離心力的雙重撕扯下,懶懶散散行往伯利恒。

就連狄迪恩自己的新聞寫作風格,也是矛盾的統一。她的寫作是個人化的,摻雜著自身的記憶和情感,她謙稱自己“沒有一雙攝像機一般冷靜客觀的眼睛”,但她對美國的記錄誠實又客觀,冷靜到甚至有時讓人膽寒。她的文字有如一把鋒利的手術刀,毫不留情地拆解美國人的生活、信仰和整個社會。她擅長解讀符號,從一條浴巾、一棟房屋、一樁命案,便可一窺龐雜的美國。但她并不癡迷于制造符號的迷宮,把讀者繞得暈頭轉向,只為了顯示自己的高深。相反,對宏觀敘事,或者如她文中多次提到的“承諾”“希望”,她都心存懷疑,冷眼旁觀。她會在一張桌子上看到國家和歷史,也會在信仰中看到人生無常。

這種寫作方式是反流量邏輯的,哪怕寫的是熱點事件,狄迪恩也不會屈從于獵奇和猛料的誘惑,而是試圖從細枝末節中鎖定其背后的核心。在當下這個流量為王的時代,這種寫作方式顯得格外不討巧,但我覺得,它或許能給面臨生存危機的新聞業提供一種探索的可能性。

在我剛入行時,互聯網對傳統媒體行業的沖擊就已經開始了,接著是微博、公眾號,現在是短視頻。流量邏輯和算法正在重新分配人們的時間,人的注意力被切割為兩分鐘的片段,被信息塞得滿滿當當。諸如提供新信息的功能也不再獨屬于新聞業,年輕人從抖音和YouTube上獲取信息,他們對網紅的信任度可能已經超過對傳統媒體的。新聞從業者不得不面對一個問題:我們的價值在哪里?

這個行業中最有價值的調查報道從來就不是一門好生意,能承擔壓力產出調查報道者,往往鳳毛麟角。半個世紀前,狄迪恩就譏諷那種一味追逐關注度的報道,嘲諷它們把細枝末節當作獨家猛料,把人物肆意捏成老套劇目中的角色,只為了完成符合“人性故事”的起承轉合。事實上,狄迪恩的諷刺有著某種預見性。比如紐約中央公園跑者案,她批評媒體普遍把這起強奸毆打案塑造成窮兇極惡的年輕黑人對高知白人女性的犯罪,以滿足紐約人對濫情故事的熱衷。十多年后,真兇現身,而當年那些無辜的孩子中有人已經坐了13年牢。

狄迪恩總在提醒我們,不要軟弱到放棄思考,也不要自大到以為自己所寫的就是真實。可以說,狄迪恩連接著我跟美國,重塑了我對這個國家的印象和認知。我帶著對她的記憶去了她寫過的地方,竟然有種恍惚感,因為同樣的劇目依舊在今天的美國上演,只是換了一群演員。

她寫她的祖先拋下過往,西進加州尋找未來;今天的加州依舊是應許之地,來自全世界的移民到此淘金。她寫露西·米勒殺夫案,寫露西相信美好生活的中產階級幻夢,寫人們聊著案件里的婚外情、愛和死亡;而一年半以前,一個硅谷程序員在家殘忍殺害了妻子,人們也相信他原本有美好的未來,人們依舊在聊著案件里的婚外情、愛和死亡。她寫洛杉磯人相信城市會無限擴張,工程能讓他們一夜暴富;今天舊金山、西雅圖、奧斯汀的人們也有著一樣的房價暴漲的信仰。紐約的清晨薄霧和石頭建筑還在,拉斯維加斯不分晝夜的賭場也還在,政治表演還在,媒體的陳詞濫調也還在。

狄迪恩說,西部的祖先教導他們要遺忘歷史,但最終,她自己也成了歷史的一部分。我身邊同齡的美國朋友已經不知道她;還知道這位作家的,只有我碩士項目的教授們,還有一位跟我同一個興趣班的老太太。在狄迪恩逝世三年多以后,這本中文譯作終于面世了,我很期待有更多人閱讀她。