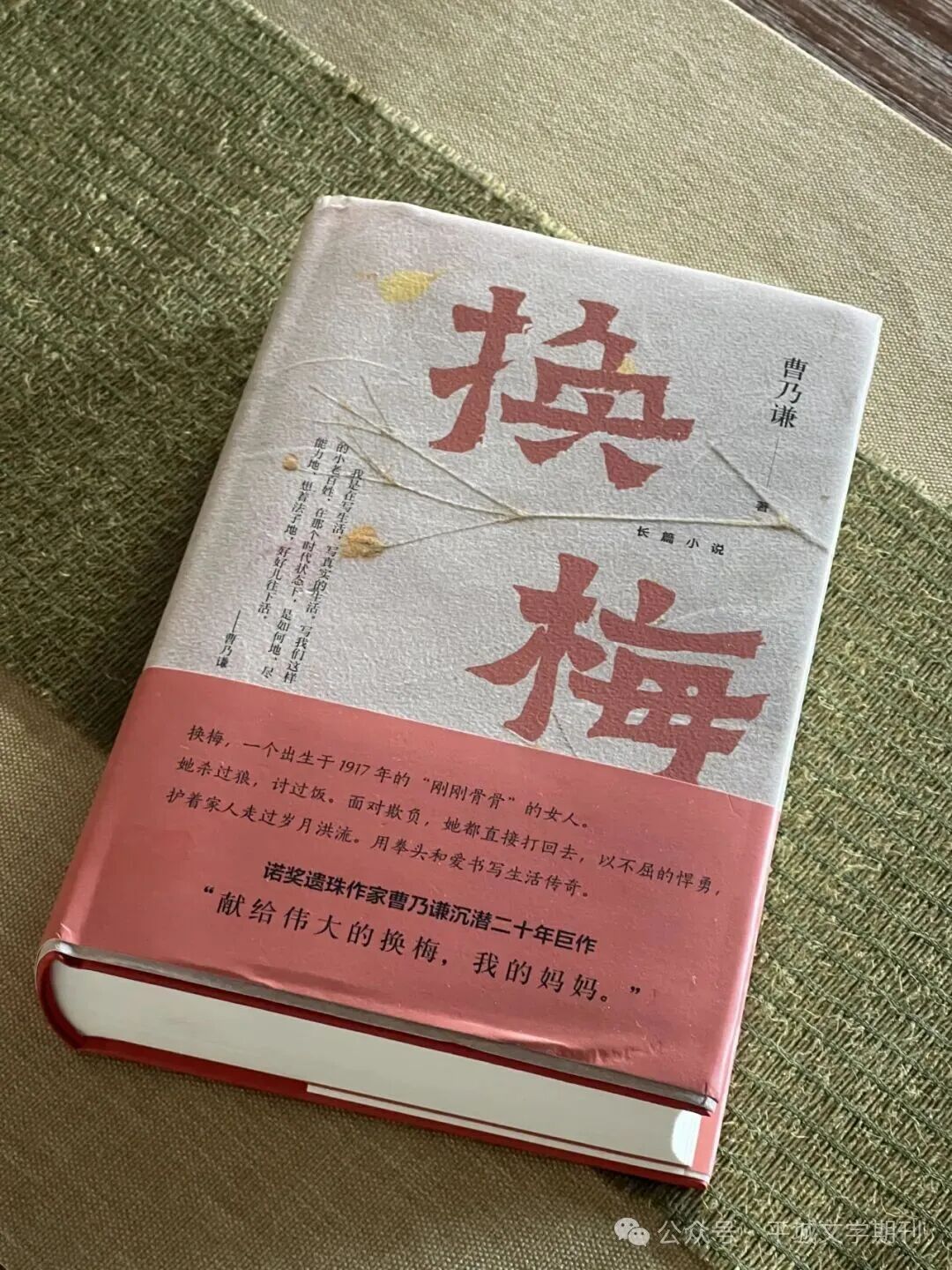

聽,愛的無限回聲 ——關于曹乃謙的長篇小說《換梅》

鉤沉“晉軍崛起”作家群依托三晉文化傳統與地方經驗生成的文學創作,不難發現,“山藥蛋派”直接而鮮明地影響著他們的創作內核,人民性與鄉土性深深融入山西故事的文學肌理。在一眾生于斯長于斯且熱愛文學的作家中,由晉北土地滋養的曹乃謙,其文字也根植于這片沃土,閃爍著文學晉北的燦爛光芒。他被稱為2007年度“中國文壇最引人注目的作家”,代表作《到黑夜想你沒辦法:溫家窯風景》分別受到京派作家汪曾祺和瑞典漢學家馬悅然的高度肯定,該作品出版以及經由馬悅然譯成瑞典文后,可謂蜚聲中外。

《換梅》是曹乃謙以母親命名的作品,集“母親三部曲”——《流水四韻》《同聲四調》《清風三嘆》和中篇小說《換梅》,合成了一部歌頌母親的寫實主義史詩。整體結構清簡,“行云”“流水”“明月”“清風”四輯,共108題,每一題的故事豐滿完整且每題之間的人物、事件互為關聯。敘事節奏舒緩,起承轉合間賦予文本悠揚的審美韻味。敘事語言樸實自然,運用“莜麥味兒”的方言,置身于生存現場,結合回顧性視角與體驗視角,熔鑄成了極具曹乃謙寫作特色的散文式小說。

01

母親作為一種主題

文學史中關于“母親”的書寫浩如煙海,從儒家敘事話語中為子計之深遠而三遷的孟母,到五四時期現代性轉向的母親符號,再到20世紀80年代以來回歸真實的新母親形象,母愛體驗作為寫作者生命體驗的核心部分,母親作為創作實踐的一種情感主題順理成章。形形色色的母親類型我們并不陌生,但換梅,這位來自晉北農村的、不識字的、鋼骨的、壯力的、重情義的、智慧的、自私又高尚、渺小又偉大的母親,依然令人感到震撼。

《換梅》從“我”的出生(1949年)寫起,至“母親”的離世(2002年)收筆,時間跨度有53年之久,勾勒出母子之間深刻的緣分與情感,也展現出嚴母與孝子和諧而充滿愛的關系。在書的扉頁,“獻給偉大的換梅,我的媽媽”,一行鉛字感人肺腑,盡管“我”與母親的生命體驗早已密不可分,血濃于水的親情早已匯入歲月與記憶的河流,但換梅,在成為媽媽之前,這位偉大的女性先是她自己,由兒子視角呈現出的是人的主體性,和女性生命的張力與韌性。敘述之中,無論是過河、殺狼、討飯,還是在年饉前回村種地、解決五舅舅被舉報的事情以及和瘋女人對峙、為小貓灰灰報仇等等,都能夠感受到換梅直面人生的人格魅力。

在“我”的心里,母親于我恩重如山,是靠山,害怕“我”被欺負,“誰打你你跟媽說,你不許跟人打架”,幾次大打出手的母親,皆是為庇護那個四歲才會站立的“我”;也是定心石,遇到任何事“我”都想聽聽母親的主意才安心,每次換了新的工作環境也都要帶母親考察讓她安心。母親于我亦恩深似海,她督促“我”的學習、鼓勵“我”的愛好,愛而不溺,嚴而有格,沒有她不會有今日的“我”,她經歷了千辛萬苦,悉心照料“我”的成長,甚至在生命的最后階段,生病的她總是產生“我”受傷甚至離開她的幻覺。于是,母親作為主題,關乎著生命的一種坐標,更是愛的修辭與隱喻。

饒有趣味的是,換梅的形象之所以如此立體而牢固地從文字中闖出來,筆者認為很大程度上是因為在道德情感層面,換梅是心中有愧的人。換梅并非“我”的生母,“我”是被換梅偷走從而成為了她的兒子,悠悠歲月,從此招人是換梅竭盡全力的一切根源與目的。然而,“招人不是換梅的”——作者在故事開始就言明了這一事實,開門見山式的手法,一方面,激發著讀者的好奇心,諸如因緣何起?后續如何?正義與否?生與養之間的母愛沖突何以化解?另一方面,70萬字的表達已然強化了換梅所生發的愛之力量,無法否認抱養的行為造成了不可逆的傷害,但因起心動念展開的生活里,不曾改變愛的本質。而所有的敘述,最終都指向一種情感倫理——“欲報之德,昊天罔極”。

02

鄉土敘事與文學晉北

自魯迅在《新文學大系?小說二集導言》中將帶有鄉愁的作品概念化為鄉土文學以來,鄉土敘事的生命力日漸旺盛,可以說是中國現當代文學格局中的重要力量,也顯映著中國當代文學所處的基本態勢。不同于此前或是著重勾勒現代與傳統的齟齬或是涌現鄉土中國的革命圖景,新世紀的鄉土敘事發生了某些改變,如陳曉明談到的那樣,“鄉土生活可以處理為更為單純的生活事實,可以顯現出生活的質樸性和本真性”。

1986年,37歲的曹乃謙從投入寫作開始,便基于一種“只會寫生活,永遠都是在寫生活”的原則,對鄉土的眷戀也使得他的筆調中無不帶有故鄉的影子。孟繁華在《“地方”的崛起——當下文學總體格局的“再結構”》中指出,“在文學領域對地方經驗的書寫不僅是作家凸顯個人風格和個性的一種方式,同時也是對不同經驗和故事的呈現,是對多種聲音多音齊鳴的一種參與和貢獻。”從這一角度來說,曹乃謙對地方知識的關注和對文學本土性的強調,共同構筑了別樣的文學晉北。更進一步而言,這樣的文學晉北接續了以趙樹理為代表的“山藥蛋派”文學譜系,也與莫言、賈平凹等人點亮了中國當代文學地理的版圖。

如果說作家進入并理解鄉土的方式不盡相同,那么不斷地重返自我是曹乃謙鄉土敘事寫作的獨特路徑,從小到大的經歷構成了他一系列的作品,也凝集了《換梅》。敘事空間輾轉在應縣釵鋰村、下馬峪、懷仁清水河和大同市,小說中建構的文學晉北極具質感與辨識度,彰顯出曹乃謙強烈的風格化追求。概括來說,其一,充滿著濃濃的人情味兒,無論是人與土地的關系還是人與人之間的關系,也無論人與人是否具有親緣關系。一路從圓通寺、大福字小學、大同五中、大同一中到文工團、鐵匠房再到成為警察、成為作家,同算卦的瞎眼老漢言說的那樣,“這娃娃時時處處會有貴人幫助他,扶持他”,如讖語般在“我”的生命中逐一應驗,勝友如云也直接推動了小說中塑造的人物鮮活而多元化。加之對于晉北民情風俗的再現,如七舅舅結婚、席家堡表姐娉女兒,還有朋友虎人結婚,“我”第一次當總管,不惜筆力地描繪娶親儀式,形塑了彼時晉北地區辦事宴的熱鬧氛圍和淳樸民風。

其二,彌漫著神秘色彩。晉北方言里,“做夢”說為“夢夢”,“我”屬于心靈的孩子,直覺總是異乎準確,并總是可以通過隱性的夢對標顯性的事實。比如母親去清水河種地后,某個周日的午后夢到她站在家里的地上呵斥“我”看“閑書”,跑回家母親竟然真的回來了。再有在《夢夢》這一題里,是“我”的夢直接與他者的死亡勾連,夢里鄭老師“摸著我的頭頂笑笑地說,老師回老家呀”,后來得知夢到鄭老師那天是她去世的那天。黃土地上并不罕見死亡,以夢為媒介,虛與實之間不可名狀的邏輯關聯貫穿敘事始終,催化著鄉土世界的神秘氣息,也拓深了讀者對文學晉北的想象空間。

03

“歷史和我”

美國詩人艾米莉·狄金森有首三行小詩,“歷史上,巫術被處以絞刑/但歷史和我/我們每天在身邊,都能找到所需的巫術。”在歷史暴力的具象中,內蘊著狄金森對歷史觀的解構與重構,也傳達了她將創作作為畢生生存哲學的決心。其中,將“歷史”與“我”并置的話語具現,與《換梅》的文本化實踐異曲同工。在曹乃謙樸實而本真的筆觸間,個人史與時代史交相輝映,公共歷史也與私人記憶密不可分,緩緩流淌著的人物命運與劇烈涌動的時代浪潮實現互文,從而將寫作指向真實的當代。

依據線性的時間,我們得以見識具有時代印記的事件。如在《行云》一輯中,“我”的初小與高小(與現在中國的教育體系有所不同,分別指的是小學教育的初級階段和高級階段),對應著20世紀五六十年代。“萬人教,全民學”的掃盲運動掀起高潮,因教師數量不足“我”被挑選去教一個解放軍家屬阿姨,阿姨熱衷于打麻將,“我”被她安排照顧她的兩歲小孩;學校組織“百車千擔”積肥運動,“我”和伙伴們在北門城樓上如探險般尋找??,不料被母親“捷足先登”;市愛衛會重新發動愛國衛生運動,除四害——打蒼蠅打蚊子捉麻雀捉老鼠,并要求將蒼蠅盒麻雀腿老鼠尾巴交至學校統一焚燒,母親擔心“我”,半夜從清水河出發,送來了30盒蒼蠅和7根老鼠尾巴;進入食物緊張的困難時期后,“我”拿著妗妗用碎布頭做的花兒提兜,每天中午跟著伙伴們到菜園拾菜。樁樁件件,縈繞著母親的擔憂,“學生不好好兒讓學習……一滿是不念書了”,但在“我”的敘述視角里,反倒顯得頗為生動有趣。

此外,仔細體察便可以發現,與宏觀敘事下個人命運的變遷的切入點稍有不同的是,從第一題《出行》開始,歷史更多是作為一種情境,敘事的錨點在于個人。諸如五舅舅被扣上“壞分子”帽子的波折經歷,七舅舅險些去了朝鮮,以及“我”并未提交成功的表態書。而這幾件事,破局的關鍵均是奔走、籌謀的換梅。當歷史的陰影落下來,她唯一在乎的是家人的性命。

然而,慈法師父是不幸的。關于慈法師父的敘述堪稱整部小說的點睛之筆,從住在圓通寺起,“我”便認識了慈法師父。他教“我”詩詞,提高“我”的棋藝,幫“我”攢蒼蠅盒,做臘八粥給“我”吃,教會“我”蒸饅頭,為脾胃不好的“我”配制紅糖姜茶,給“我”講圓通寺建寺歷史,掏出三十塊錢獎勵考上一中的“我”,在“我”第一次住校前千叮嚀萬囑咐,臨終前贈“我”半串念珠;一開始不敢接近他,慢慢地“我”到里院看他下棋,“我”主動清掃佛堂,“我”幫他拉風箱、倒垃圾,最后目睹一切的“我”,“卻是急轉身退出人群,返回自己家,撲在炕上拉下被子蒙住頭哭了,哭著,哭著。”《慈法之死》一題,沒有任何對現實的價值判斷。只有陳述。只是無盡的悲怮和絕望。

歷史和我之間,有細碎的喜悅,有千絲萬縷的動人之處,亦有痛苦的鴻溝。也許,歷史和我之間,沒有旁觀者,也沒有幸存者。

結 語

《伺母日記》作為最后一題,首尾呼應奠定了全書的基調——母愛偉大!后記中,曹乃謙遺憾,“按原來的計劃,是要把日記里發生的事整理出來重寫”,但囿于病體,害怕再次引起腦梗死,不得已按日記原文搬抄。日記的篇幅都不算長,在筆者看來,恰恰是這種形式,讀之無法不讓人聲淚俱下,娓娓道來的語調,訴說著日子的聲音,沒有修辭與技巧,卻滿溢人間至真之情與至純之愛。回看日期,好似倒計時,一點一滴計算著生命即將到來的潮濕,唯有眼淚。

身為土生土長的大同人,那些熟悉的方言精準刺激到我的神經,有時眼睛未識別的生僻字,嘴巴和腦袋已然給出了答案。那些熟悉的人物名字,同我的親戚或者遠房親戚們雷同。那些熟悉的地方,隔著時間的年輪我也抵達過。讀得時候幾度落淚,為常愛愛、為存金、為“我”的父親曹敦善老漢,為人類本能的情感,為人生的真相,為生命本身。喬治·斯坦納有言,“文學批評應該出自對文學的回報之情”,幸會此書,感到了幸福。

【作者簡介:李倩茹,女,1996年生,山西大學文藝學專業碩士,平城區作家協會會員。曾獲2021年全國大學生“文學新作新評”征文活動一等獎。詩歌發表于“青年詩人”“大同青年文學社”等平臺。】