當代高校文學創作論壇舉辦,作家房偉“三部曲”引發學界研討

2025年11月1日,“從歷史到當下:當代高校文學創作研究圓桌論壇”在蘇州舉辦。本次論壇由蘇州大學人文高等研究院與江蘇當代作家研究基地聯合主辦,主要圍繞蘇州大學教授、作家房偉的中短篇小說“三部曲”——《獵舌師》《小陶然》《狩獵時間》展開深入討論。論壇由蘇州大學副教授臧晴、劉陽揚主持,來自全國的20余位評論家、學者出席并發表精彩演講。

△論壇現場。

蘇州大學人文社科處處長陳一向與會嘉賓介紹了蘇州大學悠久的辦學歷史,并指出房偉是文學創作與學術研究“雙肩挑”的杰出代表。其文學創作以鮮明的個性特征和深刻的思想內涵著稱,主題涵蓋民族歷史、城市文化、現代性探討、身份認同等多個領域,具備極高的藝術價值和思想深度。此外,他在文學批評領域也成果豐碩,擁有極高的理論價值和學術影響力。陳一認為,房偉的成就離不開蘇州大學深厚的文化底蘊和濃厚的學術氛圍,他是蘇大文科的驕傲,也是蘇大文學院、人文高等研究院、江蘇作家研究基地等單位聯合培養的優秀成果。

蘇州大學人文高等研究院院長王堯分享了與房偉的初識經歷,以及他從山東轉到蘇州工作的過程。他認為江蘇的人文環境對房偉的寫作有著重要影響,使其中斷的小說創作得以復蘇。近年來,房偉陸續推出了《獵舌師》《小陶然》《杭州魯迅先生二三事》《狩獵時間》《血色莫扎特》《石頭城》等多部中短篇小說集和長篇小說,成果斐然。王堯強調,當下人文學科工作者應具備論述能力和敘述能力,而房偉成功地將這兩種能力相結合,成為典范。

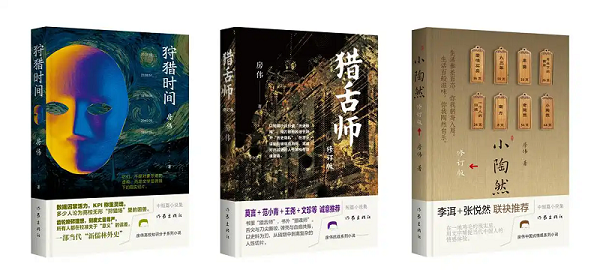

△房偉中短篇三部曲。

復旦大學教授王宏圖從高校教師從事文學創作的角度出發,指出當今學院小說有被標簽化的風險,高校創意寫作的最大困境在于如何讓寫作者擁有持續創作的內在驅動力。房偉將自身豐富的生活經歷和跌宕起伏的成長體驗融入各種題材的創作中,使作品既細致入微又引發讀者強烈共鳴。王宏圖還指出,不論是《獵舌師》《石頭城》等抗戰題材作品,還是《狩獵時間》等學院題材,以及《小陶然》等世俗生活題材的創作,都蘊含著房偉的創傷性經驗,與其作為70后作家的人生歷程和體悟相呼應。

《當代》雜志主編徐晨亮介紹,“三部曲”中的多篇作品如《獵舌師》《九三年》《小陶然》《余墨》等均首發于《當代》,并引起良好反響。房偉的創作融合了傳統現實主義與懸疑、諜戰等類型文學及網絡文學元素,兼具中國古典文學和西方先鋒文學特色,顯示出其對素材、知識、寫作技巧的出眾融合能力。其聚焦當下中國式情感與高校知識分子的小說集《小陶然》《狩獵時間》展現了其才華與深刻的社會學眼光。徐晨亮還透露,《當代》即將推出房偉的最新小說《補時光的烏龍少年》,值得期待。

《中國當代文學研究》雜志執行主編崔慶蕾以《獵舌師》為例,指出房偉對歷史的敘事具有反思性,拋開宏大敘事模式,從具體人物和日常生活入手,注重對“抗戰”中“生活”的書寫。作品對小人物的呈現超越了二元對立思維,構建了多聲部、多側面的歷史現場,引發對歷史和人性的深入思考。崔慶蕾認為,《狩獵時間》展現了高校知識分子精神世界與現實生活的復雜性,體現了作者的問題意識和憂患意識。

《南方文壇》雜志副主編曾攀提出“房偉現象”,認為房偉作為70后作家,創作題材與風格不斷變化,如何使創作走向成熟并在成熟后走出舒適圈,是值得所有作家思考的問題。他還指出,房偉的創作代表了小說如何走進歷史又走出歷史的路徑,對歷史的處理和呈現具有重要意義。

《揚子江文學評論》雜志副主編何同彬剖析了青年作家寫作的四大癥候,認為房偉的創作能給青年作家帶來啟發。《上海文學》雜志副主編來穎燕指出,房偉的文體格調與靈魂有著北方的蒼涼風格,情感表達上又有著南方的細膩,其歷史題材小說在史料基礎上展開豐富想象,探索人性的豐富和深刻。

作家出版社編輯向萍分享了“三部曲”的出版歷程,認為高校生活為房偉的創作提供了肥沃土壤,其寫作路徑呈現出開闊的大家氣象。蘇州大學教授張蕾強調房偉作品的可讀性,認為其敘事深植于現實主義傳統又有所突破。蘇州大學副教授朱欽運指出,房偉作為學者型作家,作品具備獨立藝術價值,其創作讓社會象征系統產生裂變。

蘇州大學文學院副教授王振認為房偉的作品傳達了陶然自樂的趣味感,提示讀者如何與周邊世界連接。蘇州大學文學院講師陳浩文認為房偉在題材上從容拓展,源于其學者素養。蘇州大學文學院講師牛煜指出,房偉的創作具有“系列式”感想,每個系列都能展開許多故事。蘇州工學院講師魏雪慧認為房偉的創作是文學化的生活方式,生活與文學的交融成為其創作根基。

研討會最后,蘇州大學教授、作家房偉回顧了三部小說集的創作歷程,向各方表達感謝,并表示將吸納建議,創作更多高品質作品。