柳建偉:時代的蓬勃向上,永遠能支撐偉大的文學藝術創造

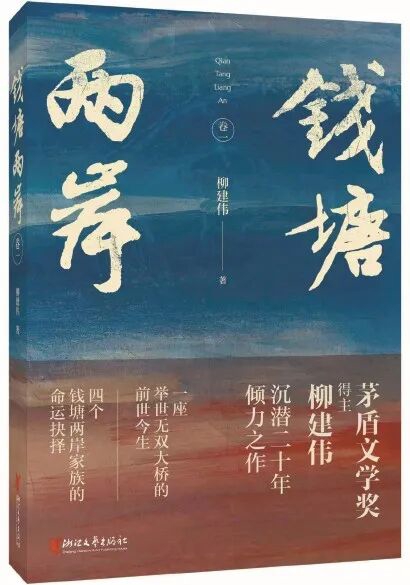

茅盾文學獎得主柳建偉沉潛二十年創作的長篇小說《錢塘兩岸》第一卷近日出版。他以錢塘江大橋為精神鏡像,映照民族命運的跌宕起伏,力圖史詩性地書寫中國歷史,完成對現實主義寫作的又一次自我攀登。

在柳建偉看來,“時代的蓬勃向上,永遠能支撐偉大的文學藝術創造”。前提是,作家要雙腳踩在生活的大地,“用直面現實的方法,好好看清這個時代的主潮”。

柳建偉

我的“極端重要的作品”

上觀新聞:《錢塘兩岸》(卷一)書腰上“沉潛二十年傾力之作”這行字頗令人震撼。不知這“沉潛二十年”中有著怎樣的故事儲備和情感積累?

柳建偉:作家寫什么樣的作品,一是要講緣由,二是要靠緣分。而且,作家寫一般作品、寫重要作品、寫他認為極端重要的作品,所花費的時間和耗費的精力是完全不一樣的。作家寫他認為極端重要的作品,往往要謀劃準備若干年。畢竟,一個作家一輩子想耗個十年以上寫的作品,不多。《錢塘兩岸》就是我認為需要用很長時間去完成的“極端重要的作品”。

大約40年前,剛20歲出頭的我,讀了托爾斯泰的《戰爭與和平》和肖洛霍夫的《靜靜的頓河》。初步了解了中國近現代史特別是戰爭史的我,萌發了這輩子要寫一部中國版的、長度超過百萬字、出場人物超過一百人的小說的念頭。這就是《錢塘兩岸》最初的創作緣由。

上觀新聞:這個念頭就像一顆種子,落入了年輕的心田。

柳建偉:我大學讀的是工科,知道想做成一件大事是極其艱難的。于是,我開始進行多方面的準備。一是想方設法讀了六年文學——在解放軍藝術學院讀了兩年,在魯迅文學院和北京師范大學讀了四年。二是廣泛讀史,只要是寫20世紀中國和世界的書,我都讀。光讀書還不夠,我還嘗試用紀實文學的形式,把自己對戰爭史的理解寫出來。通過幾部紀實作品的創作,我對部分戰爭史有了一定“發言權”。

我深知,如果只有以上這些準備,仍然無法寫出我想寫的戰爭小說。1995年后,我用了8年時間,一口氣寫了《北方城郭》《突出重圍》《英雄時代》《驚濤駭浪》4部長篇小說。這8年間,中國文壇出現了一批有影響力的長篇戰爭小說,都是好作品,但和我心里想寫的戰爭小說不一樣。

2003年,我被調到八一電影制片廠。到八一廠后,我就沉下心當起了電影編劇,這一干就是很多年。但我知道,我還是要寫戰爭小說的。

上觀新聞:您在等待一個契機?

柳建偉:遲遲沒動筆,其實有一個關鍵原因——對歷史了解越多,就越難以確定把小說背景設在哪個地方。中國太大了,各地的抗戰區別太大了,我需要找到一個地方,可以典型地代表抗戰時期真實的中國。

說起來,這就是緣分的奇妙之處。2006年,浙籍導演謝晉找到我,要我擔任一部講述錢塘江大橋傳奇歷史的電影的編劇。為寫這個劇本,在兩年多時間里,我去了浙江近20次。不料,電影要籌拍了,謝導突然離世,我和謝導合作的可能再也沒有了。

但這么多次的浙江行,讓我了解了浙江,發現了浙江在抗戰中的獨一無二和與眾不同。特別是錢塘江大橋從建成到炸毀再到戰后修復的過程,本身就是一部濃縮的抗戰史。我突然意識到:一條錢塘江,一座命運奇特的大橋,抗戰期間錢塘江南北兩岸的滄桑變遷,不正是中國抗戰的典型呈現嗎?

后來我又發現,只寫抗戰時期的錢塘兩岸是遠遠不夠的。整個解放戰爭時期,乃至新中國成立后,浙江對整個中國的重要性不言而喻。把這些歷史階段串聯起來,錢塘兩岸的故事才能更完整地映照出中華民族從苦難走向新生的歷程。

與謝晉導演一次次“相遇”

上觀新聞:在這本書的采風、創作過程中,最觸動您的是什么?

柳建偉:從決定寫,到去年底寫下這部小說的第一句話,這么多年,我在錢塘兩岸遇到的難忘的人和事實在太多了。這里只說一個人和兩件事。

這個人就是導演謝晉。可以說,沒有謝導2006年約我寫有關錢塘江大橋的電影劇本,就不可能有今天的《錢塘兩岸》。

謝導辭世5周年之際,我前往他的老家上虞憑吊。在上虞,我看到了一批關于浙東游擊縱隊的詳盡史料。從那時起,我決定為浙江錢塘兩岸寫一部長篇小說。

后來,在構思小說的重要關節點,我又“遇到”了謝導。前年春天,我去浙江檔案館查資料,因為趕時間走了小門,偶然看到小門邊展板上介紹的正是謝導的生平和成就。幾天后,我站在上虞曹娥江邊,決定把書中最重要的一個家族陳家的老家設定在曹娥江邊。之后,小說的構思變得異常順利。

上觀新聞:與謝導的一次次“相遇”,似乎具有某種命運感。

柳建偉:另外還有兩件事也深深地影響了我的整個創作過程。

第一件事是永康之行。我踏訪了抗戰時浙江省政府金華永康辦公處和設在西天目山禪源寺的省政府江北辦公處,才知道浙江省政府從1940年開始辦了銀行貸款給農戶,發展戰時經濟,也才知道周恩來1939年到過禪源寺。從當時浙北地區敵我態勢,便知周恩來此行是非常艱辛的,也充分展現了抗戰期間浙江軍事、政治和經濟形態的復雜性。這種復雜性,恰恰為作家的創作提供了無限可能。

第二件事,是我幾次到浙東游擊縱隊當年控制區域調查踏訪。我知道了那時游擊區有區域性流通的紙幣,知道了那時游擊區是要收稅的。在上虞,我還參觀了當時游擊縱隊開辦的一個紙煙廠的遺址。抗戰期間,共產黨組織興辦兵工廠等提供戰時物資的各種工廠,我在華北八路軍根據地知道的不少。但像浙東這種辦紙煙廠的,我從來沒見過。別看這些事情很小,它們確實能證明當年浙江抗戰的獨特性。

一座大橋的奇特命運

上觀新聞:《錢塘兩岸》第一卷以1937年淞滬會戰爆發為起點,以錢塘江大橋的修建與炸毀的傳奇經歷為重點,描摹了錢塘江兩岸四個家族面對危局時做出的抉擇。錢塘江大橋在小說中意義非凡。

柳建偉:這座大橋可不是一座一般的大橋。錢塘江古稱羅剎江,生生把浙江分成了兩部分。雖然,這條大江沖刷出了浙江兩個富饒的平原,但這條江終究是天塹,到了近代,它就成了浙江進入現代的一種阻隔。在錢塘江上建一座橋,是浙江走進現代的必然需求。

在這座橋動工的1935年,日本已侵華。這就決定了這座橋的命運極為獨特。這座橋最“醒目”的命運,就是多次挨炸:沒修好,挨日軍的空襲轟炸;修好了,為了不資敵,自己又把它炸斷;抗戰后期,日軍把橋修得勉強能通車后,浙東游擊縱隊又設法炸了三次大橋……1949年杭州解放后,人民政府正式啟動修復工程,1953年,大橋才徹底修復。

這18年間,這座大橋的命運事關國運,起起伏伏也就成了必然。這種奇特的命運,在世界橋梁史上也是獨一份。

上觀新聞:小說人物的命運也與大橋的命運緊密相連。

柳建偉:是的,它是我構思《錢塘兩岸》的一個核心意象和主要人物命運變遷的重要依托。

主人公陳劍峰,先是負責帶一個連保衛在建大橋和剛建成大橋的安全,后來又在杭州淪陷前一天參與了我方炸斷大橋的行動。抗戰后期,他參與了浙東游擊縱隊發起的炸橋行動。杭州解放前夕,他又參加了炸橋和搶橋的兩次行動。1955年,陳劍峰被降為連級干部,帶領著幾十個人,負責錢塘江大橋的外圍安全工作。

在這部小說里,大橋的命運和主人公的命運一直是緊密相連的。大橋的命運起起伏伏,最后終于通了,讓錢塘江不再是天塹。而主人公陳劍峰的命運像坐過山車一樣,轉了好多圈,最后又落在了大橋上,和大橋的命運緊緊綁在了一起。大橋的命運軌跡,其實也是主人公陳劍峰的命運軌跡。

因為錢塘江大橋在書中起的作用太大,我在這部小說中又設置了直接和大橋有關的兩個人物,一個是主人公陳劍峰的二哥、留美博士、茅以升的助手陳奇峰,另一個是陳奇峰的美國妻子布蘭妮。由于太平洋戰爭和朝鮮戰爭的影響,這兩位有海外背景的科學工作者的命運,也和這座大橋的命運,特別是國家與國家的關系變化,緊緊聯系在一起。最后,他倆沒能參與錢塘江大橋的最終修復工作,是這部小說中的一個“意難平”。

寫成一部獨特的“風”

上觀新聞:在創作中您如何處理歷史真實與文學想象的關系?

柳建偉:歷史真實和小說虛構的世界是有相當緊密的關聯的。沒有歷史真實作為基本支撐,再厲害的作者也虛構不出來反映一個國家某一時代風云變幻的文學作品。這兩者在作品中呈現什么樣的比例,決定著作品的基本樣貌。

以歷史真實為主體的小說,應該算是紀實小說。過去幾十年里,中國作家在歷史小說方面有過不少成功的嘗試,唐浩明、二月河、凌力和黎汝清都寫過相當優秀的這類小說。還有一類小說,像《戰爭與和平》《靜靜的頓河》,重大歷史事件和重要歷史人物在小說中只作為背景加以呈現。《錢塘兩岸》屬于第二類。在構思的過程中,我也曾考慮過是否讓歷史真實人物在小說中直接和虛構人物發生關系,考慮再三,我還是決定在小說中不讓歷史真實人物直接出場。

上觀新聞:您曾說,“時代三部曲”是您對中國社會現實的整體性表達。這三部曲分別聚焦縣城、省城和軍隊生活,并以《詩經》為喻,將《北方城郭》比作“風”,將《英雄時代》視為“風與小雅的合體”,將《突出重圍》則比作“大雅和頌的合體”。那么,《錢塘兩岸》可歸入哪個類型?

柳建偉:描寫戰爭時期和社會劇變時期人們生活的小說,完全可按《詩經》的分類來劃分出類型。《戰爭與和平》中的主要虛構人物,生活在中上層的占比很大,可算“風”和“雅”的結合體。《靜靜的頓河》中主要人物都出自一個河邊的村子,應該歸為較為純粹的“風”。二十幾年前,中國作家創作了一批以抗日戰爭和解放戰爭為主要背景的長篇小說,像《亮劍》《歷史的天空》。這批小說大都寫了主人公的一生,時間跨度很長。這批小說的主人公,后來大都有出將入相的人生輝煌階段。如按“風雅頌”來劃分,怕也是“雅”的成分占比多一些。

比較而言,我更喜歡《靜靜的頓河》這個種類的。因為這樣一個偏好,我當然更想把《錢塘兩岸》寫成一部獨特的“風”。這部書中的主要人物,絕大多數都是普通人。

對題材的史詩性情有獨鐘

上觀新聞:《錢塘兩岸》是否意味著您完成了從“軍旅作家”到“社會書記員”的轉型?

柳建偉:其實,我早就不是一個純粹的軍旅作家了。把我劃入軍旅作家的行列,可能是因為我當了45年兵。從我過去創作、出版的小說來看,純軍旅題材的長篇小說只有《突出重圍》一部,發表在刊物上的十多部中篇小說中也只有三部算較純正的軍旅題材。所以,我現在寫《錢塘兩岸》這類小說,不能說是轉型,只能說是在題材上開拓了新的領域。

但是,寫《錢塘兩岸》確實有很多新的感悟和體驗。一是從現實題材轉向了戰爭和社會大動蕩題材,可展示的生活的廣度和可開掘的人性深度完全不同。二是我退休以后寫更厚重的長篇小說,心境更散淡了些,這有助于讓作品更為純粹。三是寫作時少了一些功利心,可以讓作品顯得更加從容。

上觀新聞:您的作品大都傾向于駕馭宏大的時代主題,可以看出您對“史詩性”敘事結構情有獨鐘。

柳建偉:中國的文學觀念中,“載道”和“言志”一直是主流。曹丕說得更極端些,把文學拔高到了經國大業和不朽盛事的高度。這些傳統和主張,塑造了我的基本文學觀,奠定了我的文學創作基石。孔子講,“詩,可以興,可以觀,可以群,可以怨”,對此我也是極贊成的。巴爾扎克除了他的“社會書記員”的自我設定對我有影響之外,他講的“小說是民族秘史”的觀點,我也很贊成。

在我看來,中國的古典名著都是“言志”和“載道”的。遍讀外國名著后,我又認定西方文學中19世紀的經典長篇要比20世紀的厲害。這樣,我開始寫長篇小說時,自然而然對題材的史詩性情有獨鐘了。

中國的長篇小說創作中,還沒有出現列夫·托爾斯泰、陀思妥耶夫斯基、巴爾扎克、雨果;中國過去一百多年的歷史,多半還沒被長篇小說史詩性地呈現過,那么,作為中國作家的后來者,為什么不去學學19世紀法國、俄國大師的方式方法,認認真真寫寫中國呢?《錢塘兩岸》就是在這種理念和追求的引領下,開始構思創作的。

好好了解新時代吧

上觀新聞:2005年,您憑借《英雄時代》獲得第六屆茅盾文學獎。獲得中國最高文學榮譽對您之后的創作心態和自我要求帶來了怎樣的改變?

柳建偉:獲獎的時候,我的工作崗位是電影編劇,所以,這個文學獎對我的工作和生活沒有產生什么實質性影響。帶來影響的是,獲獎后我的創作心態變得平靜了不少。

上觀新聞:您曾說:“作家是一個孤獨的職業,劇作家是半孤獨半熱鬧的職業。我更喜歡更孤獨一些。”似可理解為您內心更看重文學創作。

柳建偉:1998年,我參與了自己的長篇小說《突出重圍》的影視化工作。2001年,我寫了第一部后來拍成電影并獲了獎的電影劇本《驚濤駭浪》。從這一時期起,我寫了二十來個電影劇本,拍成、公映的有十四五個,另外還寫了三百多集電視劇劇本,算是一個影視圈里的“老人”了。我擔任編劇的影視作品也把影視獎項得了好幾遍。可是,從內心來講,我并不喜歡在中國當影視劇編劇。

最近,一樁電影編劇狀告電影海報不署編劇名字的案子,編劇敗訴了。這類事,讓我有些后悔自己在影視圈待了太久。記得當初蘇叔陽老先生知道我調到電影廠工作后,對我說了這么一句話:“你進入了一個名利場,踏進了一塊是非地,別太認真,別丟了自己的小說創作。”

上觀新聞:作為精通影視創作與純文學的作家,您如何看待文學創作與影視改編之間的關系?

柳建偉:文學已經有幾千歲了,電影才130歲,電視劇才90來歲。影視劇劇本是文學和戲劇雜交的產物。文學是母親,影視劇劇本是兒子,文學是一切藝術之母。這應該算是個公理。

影視和文學完全不同,影視是視聽的藝術,文學則需要通過眼睛去觸摸,用心靈去感知、去重構。所以,文學作品改編成影視作品,一定會損失一些東西,增加一些東西。如果改編后的影視呈現基本上保障了文學作品的完整性,那么這種改編就算成功了。

上觀新聞:作為中國當代現實主義文學的代表作家之一,您認為在當今這個信息爆炸、文學流派紛繁的時代,現實主義文學的核心生命力和價值是什么?

柳建偉:我一直固執地認為,現實主義的創作道路才是中國當代文學創作道路的正途。當然,我也十分欣賞其他創作方法,也很樂見文學創作流派紛呈的繁榮局面。但中國文學的現實主義創作,我以為還遠遠沒有出現高峰。

過去一百多年的中國、今天的中國、未來幾十年的中國,都處在城市化和現代化的漫長進程中。歷史的經驗告訴我們,時代的蓬勃向上,永遠能支撐偉大的文學藝術創造。同時,能完成這種偉大的文學藝術創造的必由之路,必然是現實主義的創作之路。

愛這片生養我們的土地,愛生活在這片土地上的億萬人民,正面、全面、多層次研究中國這個時代的變化,努力提升現實主義創作的水平,中國文學藝術的偉大時刻,必能降臨。

上觀新聞:若用“重圍”比喻當下的文學困境,您認為最需要突破的“合圍點”是什么?

柳建偉:在當下,文學創作好像被眾多無形的墻圍在一隅了。這些墻大概有這么幾種。一種是作家和現實之間隔著的墻。作家對現實不熟悉,是很可怕的。二是作家的“謎之自信”形成的墻。作家太過自信,也是相當危險的。三是作家長期重技法而輕內容形成的墻。重術而輕道,也是不行的。還有,就是太著急,想走捷徑的人越來越多,尤其AI技術突破后。

怎么突出重圍,我真的沒什么妙計。還是先想辦法好好了解新時代吧。用直面現實的方法,好好看清這個時代的主潮,也許能找到突破點。

《錢塘兩岸》柳建偉 著 浙江文藝出版社