《紙娃娃》:歷史暗夜中的星光與回響

每年12月13日上午10點,一聲尖銳的鳴笛總會穿透南京冷冽潮濕的天空,這一刻,全國上下共同為南京大屠殺死難者默哀。這情景不禁勾起我兒時在南京上小學的回憶。大約在上午第三節課期間,隨著鳴笛聲的響起,語文老師停下了手中的板書,他沉靜地望向全班,緩緩說道:“家里父母是南京人的請舉手。”頓時,幾十雙小手齊刷刷地舉起。“爺爺奶奶是南京人的請舉手。”老師繼續問道,這次只有零星幾人舉手。“爺爺奶奶的父母還是南京人的請舉手。”話音剛落,教室驟然安靜,所有同學的手都悄然放下。隨后,老師向我們講述了那段沉痛且殘酷的歷史。自那以后,年幼的我心中常懷疑問:那些在1937年的冬天,與我當時年紀相仿的孩子們,他們究竟經歷了什么?他們怎樣在煉獄中求生,怎樣在失去一切之后,重建對世界的信任?

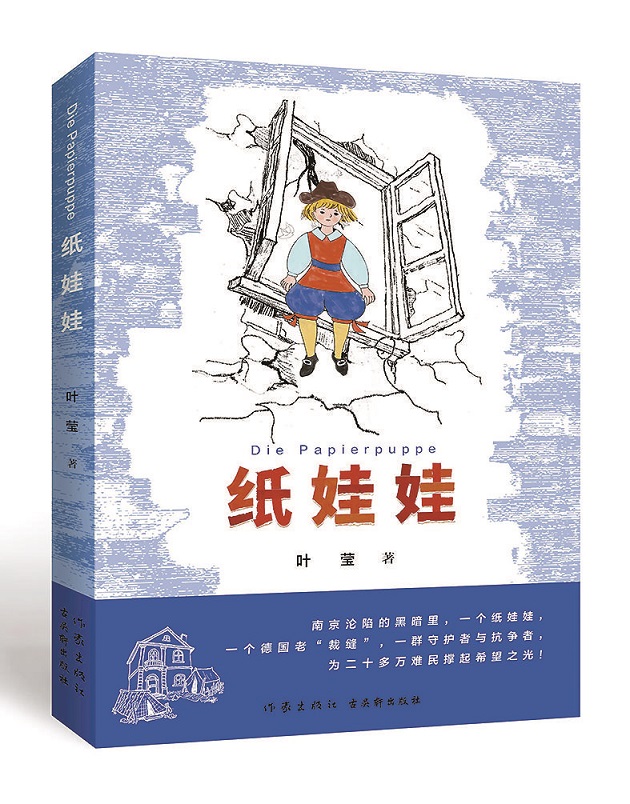

這個縈繞在我心頭的謎團,如同一粒深埋的種子,在多年的沉寂后,終于因為旅德作家葉瑩的新作《紙娃娃》而破土發芽,作品通過南京小男孩田天的視角,運用簡潔而溫暖的語言,托舉起了那段沉重的歷史,宛如暗夜中的星光,使人尋找到一種溫暖而深邃的回響。

長期以來,以南京大屠殺為背景的兒童小說并不多見,它對寫作者而言是巨大的挑戰:如何向心靈尚且稚嫩、世界尚未成形的孩子,講述一場人類歷史上慘絕人寰的罪行?如何在既尊重史實的嚴肅性基礎上,又不至于用純粹的黑暗壓垮他們,而是傳遞出基調明亮、充滿希望的價值觀?這無疑是對寫作者思想深度、敘事技巧和情感把控能力的考驗。

《紙娃娃》作為一部兒童文學作品,具有獨特的價值與意義,成功填補了該題材的創作空白。作品以罕見的國際救援視角切入,巧妙地將厚重的歷史通過童真的視角和象征物(紙娃娃)進行轉化,使青少年能夠以理解和共情的方式銘記歷史、珍視和平。書中對生命的平視與尊重、對勇敢與誠信的辯證思考,以及對中德文化元素的鮮活融入,使其成為一部兼具歷史深度、生命教育與國際視野的優秀作品。

《紙娃娃》以日軍侵華戰爭為背景,依托《拉貝日記》中的真實記載,秉持“大事不虛、小事不拘”的敘事原則,細膩講述了南京淪陷時期,男孩田天一家在日軍侵略下艱難求生的故事。其間,德國鄰居施耐德先生慷慨地將自家住宅提供給盡可能多的難民,并積極參與組建南京國際安全區,拯救了無數生命,譜寫了一曲溫情的贊歌。

“溫情”是貫穿全書的核心詞匯,也是葉瑩處理這一沉重題材的基調,這源于一種堅定的信念:即使在最極致的黑暗中,人性的光輝也從未徹底熄滅。從主人公田天與德國小女孩烏蘇告別時收到的紙娃娃“小裁縫”,到陪伴他度過孤獨和恐懼的小黑貓,再到后來成為“盟友”的小老鼠“黑豆子”,作者構建了一個萬物有靈的溫情世界。這些意象,是與兒童讀者建立情感連接的橋梁。

書中對紙娃娃的描寫尤為動人。烏蘇自幼與田天一同長大,南京淪陷前夕,她隨外婆返回德國,臨別時贈予田天一個身著大紅褂、寶藍褲子,腳蹬一雙黑亮皮鞋的紙娃娃,并深情叮囑:“如果日本人來欺負你,你也要像勇敢的小裁縫一樣。”從此,這個被稱作“小裁縫”的紙娃娃陪伴了田天一生,賦予他勇氣,與他對話,共度生命中最黑暗的時光……直至年邁,他與孫女一同翻出泛黃的紙娃娃,那段往昔歲月再度浮現心頭。值得一提的是,施耐德這一姓氏在德語中意為“裁縫”。作者葉瑩精通德國文化,她將格林兄弟童話《勇敢的小裁縫》中“一下打死七個”的勇氣與智慧,巧妙地化用到敘事中,為本書增添了濃郁的浪漫色彩與文學互文性。

除了紙娃娃,小黑貓與小老鼠也相繼陪伴田天度過了艱難的時光。最終,小黑貓為救爺爺,英勇地犧牲在日本兵的刺刀下。傷心的田天安慰被嚇得不敢閉眼睡覺的弟弟:“以后老鼠會為我們守門的,我們得把老鼠當朋友了。”而在后續情節中,老鼠“黑豆子”及其同伴在日本兵闖入時,勇敢地爬上去撕咬,成功嚇退了敵人。這些情節設置不僅充滿童趣,易于孩子們理解和接受,更在潛移默化中傳遞了關于生命平等、樂觀向上的人生哲學。即便面對如此灰暗的生活,作家依然能用這些溫情的意象,與小讀者產生情感共鳴,其中也蘊含著對勇氣、生命、正義的深刻思考。

如同經典電影《辛德勒名單》或《美麗人生》一般,葉瑩對那段歷史的書寫充滿文學的克制與守護感,仿佛一位時光雕刻師,小心翼翼地用紙筆為小讀者們勾勒出一個在黑暗中透著微光的世界。這里聚焦人性的光輝,并充滿了對勇敢與誠信的深刻辯證思考。兒童文學對語言藝術的精確度要求極高,《紙娃娃》的語言簡潔而貼切,充分契合人物性格,句子短小易讀,給人一種仿佛聆聽媽媽講故事般的溫情脈脈與娓娓道來的感覺。例如,田天的這段內心獨白:“如水的月光擠進房間,照在紙娃娃上,紙娃娃仿佛被照得有些不好意思,害羞地低下了頭。”這段細膩的描寫,展現了戰爭背景下一個孩子詩意的內心世界,有效撫慰了小讀者的心理。即便是身處災難中的施耐德,也常以幽默的話語安撫苦難中的孩子,或自我調侃。當大家躲進陰冷潮濕的防空洞,緊張地縮著脖子迎接警報聲時,他竟逗樂道:“我得把自己想象成阿里巴巴,在地下宮殿找到一堆寶藏,卻正被四十大盜追殺,我該如何守住這些財寶呢?”這種苦中作樂的幽默,不僅是一種高級智慧,更是一種強大的心理防御機制。它教導小讀者們,如何以一種高貴而堅韌的姿態,勇敢面對生活中的逆境。

《紙娃娃》的成功,還在于它塑造了一系列生動立體、成長變化的人物形象。德國人施耐德(老施)、中國男孩田天、朵朵,鐵匠的兒子周永、中國士兵大李等,他們都不是扁平的符號,而是有血有肉、會在苦難中思考、在挫折中改變的個體。

田天與周永的成長軌跡尤其具有教育意義。他們的父親,因為一個是鞋匠,一個是鐵匠,手上布滿了勞苦的繭子,竟因此被日本人誤當作士兵抓走。兩個少年最初認為,只要擁有足夠的勇敢,就能救回父親。他們試圖以稚嫩的肉身之軀去拼死一搏,這是一種源于本能的、純粹的勇氣。然而,他們卻被沿途意外救下的受傷士兵大李勸退。最終,由朵朵說出了那個關鍵的道理:“要打贏壞人,光勇敢是不夠的,還要機靈。”這句話,是少年們用血的教訓換來的成長頓悟,它區分了魯莽與真正的勇敢。而士兵大李的人物轉變同樣光彩奪目。他從一開始對德國人施耐德充滿誤解與戒備,到最終被田天的善良和施耐德的無私行動所感化,在施耐德的庇護下逃脫日本人的殺戮,并最終成為他的得力助手。這條人物線,深刻闡釋了“真相”與“成見”的辯證關系。

最動人心弦的,是作者對少年之間復雜情感的細膩描摹。當鐵匠的兒子周永被大家誤會是漢奸,去討好日本人時,田天內心充滿了被背叛的痛恨。然而,在孩子純粹的正義感與深厚的友誼驅動下,他依舊在周永生命垂危之際伸出了援手。直到最后,他才恍然大悟:周永是為了打聽兩位父親的下落才不得已而為之,并且他差點為了救一個陌生的中國女孩逃脫日本人的欺辱而犧牲生命。田天最終選擇了原諒。這個過程,不僅寫出了戰爭背景下患難與共的真情,更寫出了少年敏感而豐富的內心世界,充滿了對正義、良知、寬容與信任的艱難求索。這對正處于價值觀形成關鍵期的青少年讀者而言,無疑是一次深刻的品格教育。

作者葉瑩常年旅居德國,深刻體察中德兩國對二戰歷史的態度與教育方式,書中南京的血色記憶與柏林的歷史懺悔相互映照,不僅引發對戰爭與和平的深度思考,更以故事詮釋了“人類命運共同體”的深刻內涵——當年施耐德先生守護南京難民,日后南京民眾亦支援困境中的他,這份跨越國界的守望相助,正是人類共通的善意與良知的體現。

正如二戰期間的自傳體小說《安妮日記》中名句所言:“盡管經歷了這一切,我依舊相信,人的本性是善的。”《紙娃娃》亦是如此,作為一部兼具歷史厚度、文學美感與教育溫度的優秀兒童文學作品,它不僅僅是一本專為孩子們——“過去歷史的閱讀者、行進歷史的見證者、未來歷史的書寫者”——精心打造的圖書,更是一座緊密連接中德兩國文化與歷史記憶的橋梁。它猶如歷史長夜中的璀璨星光,將和平的種子與人性之光,深深植根于下一代的心田,久久回響。

(作者系青年評論家)