一名青年作家筆下的故鄉河:《克蘭河畔》流淌出阿勒泰新敘事

李娟的散文以及改編的電視劇《我的阿勒泰》,讓阿勒泰成為很多人向往的遠方。阿勒泰也成為文學版圖上一個重要的存在。近日,花城出版社“西遇記”系列推出散文集《克蘭河畔》,該書作者巴燕·塔斯肯是一名出生于1999年的哈薩克族青年作家。巴燕在阿勒泰度過童年。成年后離開家鄉前往廣州求學,如今畢業回到烏魯木齊定居。在《克蘭河畔》中,巴燕以質樸澄澈的語言講述阿勒泰的母親河克蘭河畔發生的故事,寫出一個本地青年對故鄉、根脈以及土地的心靈歸棲。

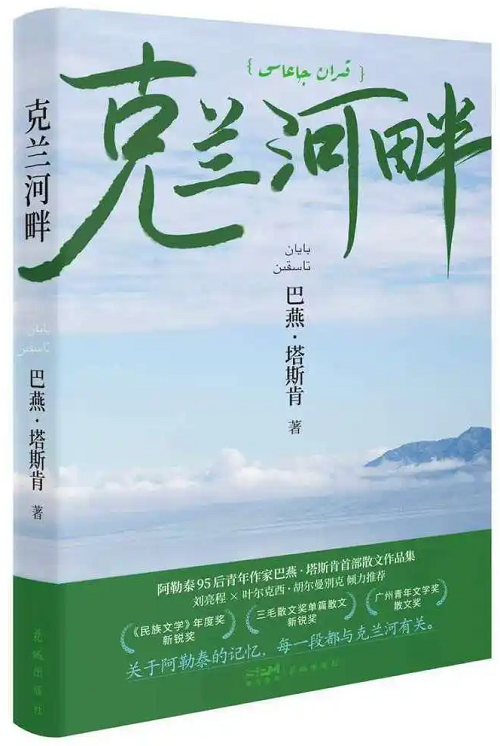

《克蘭河畔》

劉亮程點贊:

有阿勒泰的氣息,是那里生長出來的文字

“克蘭河畔的春天是慢慢來的,是突然發現的,是悄悄走的,是永遠懷念的。”克蘭河畔的童年時光,成為了巴燕永恒的記憶。在《克蘭河畔》中,巴燕以哈薩克族少年“我”的視角,講述了阿勒泰克蘭河畔的鄉居日常。書中通過“地里的莊稼、圈里的牛羊、屋后的白樺林”等質樸意象,勾勒出村莊四季流轉的生活畫卷。從上游到下游,巴燕的家族曾游牧于阿勒泰群山深處,后定居于克蘭河畔。他說:“我們幾代人的生命好像全用來丈量一條河。”這本書,正是對那條河、那片土地、那一段從游牧到定居的民族記憶的深情回望。

在沿河而生的白樺林間,少年巴燕跟著爺爺年復一年拾走漂流而來的玻璃瓶。鄰居家走失的花白奶牛,靠放牧時口耳相傳送歸原主;外地慕名而來的漢族畫家,驅趕走河里電魚的人,成了當地哈薩克族兒童爭相效仿的英雄;“哈薩克一半的財產都是客人的”等傳統禮節融合于敘述之中;最后作者南下求學,往返于內地大城市與阿勒泰的經歷。少年在接受與不舍之間、在自然與現代之間思考,真實還原了一個哈薩克族青年眼中的世事變遷。著名作家劉亮程推薦這本書時說,“巴燕的散文有阿勒泰遙遠牧場的氣息,是那個地方生長出來的文字。”《克蘭河畔》同名散文曾榮獲“三毛散文獎·單篇散文新銳獎”。

【對話巴燕】

“走到哪里都能感覺到帶著家鄉的一陣風”

10月29日,封面新聞記者專訪正在北京魯迅文學院學習的巴燕,聽他講述自己開始寫作故鄉的緣起與作品背后的成長故事。

封面新聞:這本散文集被視為您對阿勒泰的深情回望。是怎樣的契機促使您動筆寫自己的家鄉?

巴燕:這本散文集中寫到的故事都發生在阿勒泰市旁的小村莊。我很小就被父母送到了祖父母身邊,從我記事起我就在陪伴著兩個老人,每天的生活就是跟著大人去放牧、種地,直到我長到有力氣能拿起一把鐵鍬,能獨自走完去放牧的路。我也就慢慢變成了一個在村里勞作的人。那段時間我非常想念在城里打工的父母,當我離開祖父母身邊去城里上學時,我再也不想回到那個村莊。我每次去看望祖父母時,好像童年那種孤獨的、寂寞的情緒一直在等著我,隨時準備將我淹沒。這樣過了幾年,我就南下去廣州求學去了。當我走在廣州的街頭,那個城市的建筑、街道、路人,哪怕是一棵樹一棵草都是我沒見過的品種。尤其是嶺南地區特有的文化,是我以前從未了解過的。在這樣的環境下,濃烈的思鄉情緒促使了我提筆寫作。我起初是想寫出童年的那種寂寞的生活,還有遙遠的家鄉。沒想到,當我再次回憶那些不愿想起的往事時,才發現我已經原諒了許多人和事。所以只有那些輕松的、愉快的,充滿了童趣的經歷被我寫了下來。作為一個新人寫作者,它見證了我的成長。同時它也是一本裝有故鄉萬物的載體,陪伴著我離鄉的每一個日夜。

封面新聞:這種地理上的穿梭讓您對“故鄉”的理解發生了怎樣的改變?

巴燕:劉亮程老師曾說過:“每個人最終都會活成自己的故鄉”。我經常會提到這句話,因為我覺得自己當下就是這樣的狀態。我覺得每一片土地都是有性格的,它孕育出來的人,也是如此。我走到哪里都能感覺到自己的身上帶著家鄉的一陣風,這種東西是很自然的。我在城市里也遇到過一些這樣的人,但很少,他們的每句話里,眼神里,都藏著他們故鄉的特質。

封面新聞:接下來,你還會繼續寫阿勒泰,還是會將筆觸轉向你正在經歷的、更為復雜的都市生活與文化碰撞?

巴燕:我已在繼續書寫下一本書,也是一本散文集,順利的話預計明年出版。不同的是,我不再專注于故事的本身,而是著重于將個體的生命體驗和生活感悟娓娓道來。《克蘭河畔》出版后,花城出版社在阿勒泰為我舉辦了新書發布會。我回家探望祖母時得知,村里又有好幾位老人離世了。我也在書中寫到過他們。當老人們一個接著一個離去,年輕人也在外求學、追夢。只剩那么幾個年輕人在村莊,開農家樂、做旅游。然后我就設想,如果當初我也沒有離開村莊,而是繼續在村里生活、長大,走到娶妻生子,走到生老病死。那時的我,會想一些什么?于是,我就不再執著于非虛構寫作,而是將自己重新送回那年的夏天。我站在橋頭送走了一個又一個年輕人去追夢,等所有人離去后,我轉身向土地里走去。我撿起昨天扔在地頭的鐵鍬,找回丟失的牛羊。這個村莊不能再有人走出去了。這些是我在接下來的寫作中想思考的一個問題。

封面新聞:你這本書讀起來有一種清澈的童真氣質。這是你特意為之的嗎?

巴燕:說特意為之也不為過。它本來就是以一個孩子的視角去講的故事。那些過于深沉的、復雜的氣質,與一個活潑的新生命不符。

看李娟筆下的阿勒泰感到“很親切”

封面新聞:你的語言被評價為“質樸清澈”、“靈動跳躍”,同時又帶有哈薩克族口頭文學的韻味。你如何形成這種獨特語感?

巴燕:這本書中我融合了一些民歌、諺語、習俗。文字質樸是由于我的漢語詞匯量太少,文化水平有限。比起用一些陌生的字詞,我選擇了自己比較熟悉的、簡單的字詞來敘事。因為在我看來,寫作最重要的還是真誠。在能力范圍內用一顆真誠的心去書寫,一定不會太差。

封面新聞:提到阿勒泰,很多人都會自然而然地聯想到李娟。她的《我的阿勒泰》等作品很大程度影響了許多遠方讀者對那片土地的想象。作為阿勒泰本地人,你如何看待李娟筆下的阿勒泰?

巴燕:我讀過李娟老師的《遙遠的向日葵地》《我的阿勒泰》,感覺非常親切。雖然我本身不是一個在草原生活過的人,我也沒經歷過那種逐水草而居的游牧生活,但是從她的文字里我看到了遙遠的祖先的生活。從父親的少年時期開始,我們就已經在山腳下過上了定居的生活。所以我對草原是陌生的,我是一個在村里長大的人。《克蘭河畔》這本書里也幾乎沒有關于草原的生活,即使有,也是去做客的經歷。所以我很喜歡看李娟老師筆下的草原故事。