有一種人的狀態是,在哪里都沒有家的感覺

全職寫作之前,馬華作家林雪虹在北京當老師,有一次老板送了她2000塊錢的宜家購物券,她買了6個盤子和6個碗。

直到兩三年后,林雪虹才意識到家里明明只有她和丈夫兩人,完全沒必要買這么多餐具。這個習慣性的舉動,要追溯至她的童年往事。她是五個兄弟姐妹中的老三,母親要用很大的鍋做飯,才能喂飽孩子們。成年后,林雪虹并不常做飯,但她喜歡買大號的餐具。即便已經離開家鄉20年,她身上依然留存著來處的痕跡,她在偶爾覺察到時依然會感到驚訝。

近些年,連續發現自己跟母親的相似點,令林雪虹偶爾脊背發涼,當她被貧窮的恐懼擊倒,走向彩票亭時,她又想到了母親——這個從前最愛記賬和用金錢衡量一切的女人。在母親的生命因晚期膽囊癌定格在63歲之后,林雪虹重新回望這段關系,計劃之中冷靜克制的情緒根本不受控,嫌惡、挫敗、絕望、遺憾、憐惜,盡數爆發。她用7年時間完成哀悼散文《林門鄭氏》一書,她寫到,“你看你,多像她。你終究是你母親的孩子,不管你愿不愿意。”

“林門鄭氏”是靈堂暫時儲放母親遺體的冰柜上的標簽,母親名叫鄭錦。她從童年樹林的高腳屋里逃離,輾轉去了馬六甲和新加坡學手藝,回鄉成了當地小有名氣的裁縫。但她也因婚姻的不幸、家庭責任的負擔還有陳舊的傳統觀念裹足不前,最后纏住她的是疾病。作為上海書展文學周的嘉賓,在接受界面文化采訪時,林雪虹在提及母親時多次哽咽,“很多人的生活真的太瑣碎困難,我們在還沒有完全知道她經歷過什么之前,怎么能夠輕言指責她?”

1

“這個女人跟我這么不一樣”

界面文化:你曾說你原以為自己能像一個醫學人類學者一樣,旁觀母親的生病和離世,是什么讓你感到自己和母親是比較疏離的關系?

林雪虹:我媽媽有四個女兒一個兒子,她是一個現在我們說的所謂很傳統,重男輕女的人。我弟弟跟我只相差三歲,我們小時候黏在一起玩,弟弟的朋友就是我朋友,什么東西你都會要跟他比較,但你一生下來,到三歲剛明白這個世界一點點的時候,你就有一個弟弟,弟弟明顯是寶貝,你已經習慣有一個比你更重要的男性夾在你和媽媽之間。

再加上20年前我就離開馬來西亞,受教育之后發現她有很多東西是我不滿的,厭惡的,比如她對男性的依戀和依賴這一點,是我一直很看不下去的。小時候還不明白為什么,不過后來上大學,接觸各種主義,你就意識到家里這個女人跟我這么不一樣。

界面文化:你有沒有嘗試跟她說出你的想法?

林雪虹:小時候我被放在這樣的環境,沒有所謂的覺醒,我隱隱對這些東西敏感,但我沒有能力也沒有知識去幫我明白這個是有問題的,但不舒服的感受是存在的。

林雪虹和姐姐們還有母親的合影 受訪者供圖

這也是為什么她會覺得我一直要頂嘴,即便有別人在,我也想要動不動說話刺痛她。她生病前一年我弟弟帶女朋友回來,我知道她非常看重這個事情,他們商量去外面吃飯,我會有意無意表現出不在乎。但平時只吃200塊,這一次因為有女朋友來了要吃400塊,我就會故意戳穿她,平時不是只吃200塊嗎?我會想要讓她難堪,或者想要讓家里的真相讓外面的人知道。

我們家里女孩子的內衣褲不能放洗衣機,因為洗衣機里有弟弟和爸爸的衣服,所以要自己手洗,這一點也令我很不能接受。后來我寫在一篇小說里,女兒等到夜半人靜,媽媽睡著的時候,她去衛生間故意把內衣壓在桶底,把她跟弟弟的內衣褲摻和在一起。我會想要換個方式抒發出來。

界面文化:你為何常在書中用“怨毒”這個詞?

林雪虹:我高中有一次跟她有沖突,我一直在反駁她諷刺她,她就說你怎么這么會嫉妒別人,嫉妒弟弟。當時我很懵懂,還沒有自我意識,但我有情感,能明顯感覺到她對弟弟的愛,可我無法明確定義我的做法到底是怎樣。然后一個比你有經驗的長輩跟你說,這叫心里有怨毒,你是一個嫉妒心很重的姐姐。我當然也希望自己是一個品德比較好的人,可是我卻有這個情緒,沒有辦法安放。我也就接受了來自她的判決,把這個詞語吸收過來,帶到了現在。

界面文化:你怎么看母女之間的關系?

林雪虹:如果你跟母親連接比較緊密,她很自然會跟你分享她的痛苦,她的秘密,她的糾結。現在講女兒是小棉襖,一些人覺得很親密,我聽了其實有點苦澀。小棉襖也意味著你要給這個痛苦的女人溫暖。如果她婚姻不幸福,她在這個家族里面受男性壓迫的話,這個女兒就得要跟她站在一塊。

復雜點就會在這里了,你年紀很小,都沒有心理準備,或者你本來覺得你根本不需要承擔,你卻承擔這么多。你需要承擔就僅僅是因為你的性別嗎?你是女兒嗎?但這就強加在你身上。如果你后來受教育,意識到她不只是你的親人,你的媽媽,你作為一個女性看到跟你同性別的另一個女性這樣,也會心酸,就變成了兩層的痛苦。

還有些時候,你的母親甚至成了男人或者宗族的幫兇,但當事人不自覺,或者她覺得就是應該這樣,你怒其不爭,希望能救她一把,又希望不被拖連,長期這樣拉扯,你只能疏離。如果兩個人你都想保護,可是她不讓你保護,你能做的就是先保護好自己。

2

獨立和漠然,是反身向鄉打開的保護機制

界面文化:你一直試圖在家人面前展示積極向上、精力充沛和樂觀勤奮的樣子,為什么對于獨立有這么深的自覺?

林雪虹:我家庭里會用誰掙多少錢或者誰更加獨立來作為評判標準,這個人做什么工作,掙多少錢,年終獎金拿多少。我們會知道誰是沒用的那一個,誰是沒上大學的那一個,誰是上大學但不掙錢的那一個,誰是最能掙錢的那一個,誰是年紀最小能夠什么都不管的那一個,誰是要承擔長女責任的那一個。

如果要說合格不合格,我就是不合格的,是被放逐的。我做的東西,講的話,我的想法,她也不能明白。但我很喜歡自己當下的選擇,這樣做的結果當然是要自己承擔選擇,然后面對這些不理解也不認同你的家人,你當然就沉默寡言,不需要把困難揭開給他們看,因為我們已經不在同一個價值判斷體系里面,是兩條不同的線了。

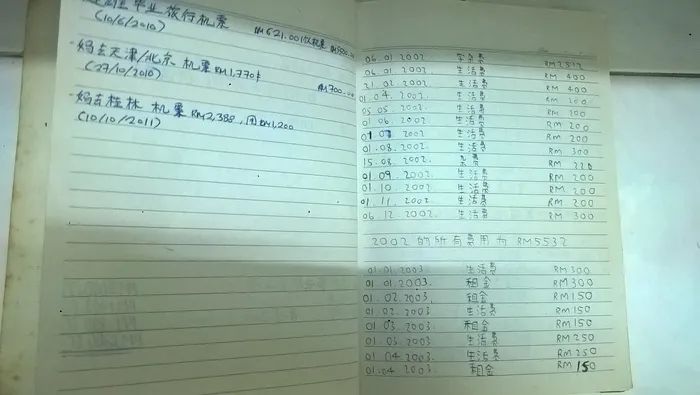

母親的記賬本 受訪者供圖

界面文化:得知母親患病后,你是什么反應?

林雪虹:她生病時期我正好剛辭職,我要寫自己的東西,我感覺到有故事的力量在我里面涌動。好不容易有個新的開始,但她那邊也有一個新的開始,而且注定走向死亡。她體內的癌細胞在生長,很有生命力,這個東西也跟我體內的生命力在撞擊。

我覺得我一直以來經營的東西全部很脆弱。以前的生活,現在回頭望都是很虛假的,是堆砌起來,為了體面被迫選擇,或者不懂出于什么,懵懵懂懂就走到這一步了。我還在想著終于能自覺選擇一段想要的生活,但撞擊就來了,充滿假象的生活突然就被打碎了。

界面文化:“日復一日,我們逐漸習慣于等待或對一切感到漠然”,這也是在母親患病階段你產生的感覺嗎?

林雪虹:她需要去公立醫院化療,但體重不夠一直在等。我也開始寫專欄了,日常生活需要面對的是不能拖稿,然后家那邊又會遠程打來電話,告訴我的都是壞消息,又拉肚子了,已經瘦到什么地步,太多沖擊了。而且也會不斷聽到一些你覺得你已經能遠離的,比如她迷信吃豪豬棗。就像你好不容易從農村考上北京的大學,甚至有機會去外面交換,你以為你就是一個中產階級了,結果媽媽一給你打電話,你發現還像在山里一樣,她講的生活習慣是你迫切覺得不應該發生在你家的,可是她一直在,只是你漠視她。

我剛回去的時候,真的抱著希望說我來做點事情。我想到要做西紅柿雞蛋面,以前她出國吃過番茄炒蛋,很喜歡又有營養。但連做飯用什么鍋,應該怎么切菜,你的父親都在旁邊指導,這一下子就垮了。你以為你能掌控,結果最后做出來的也不合適,大家也吃到不開心。這種東西20年來你根本不用面對,因為你離開家了。一回去你就被拽住了,就像水鬼一樣。你知道你現在要面對這些,你要保護自己當下的生活,你就只能適當保持距離,感到漠然。

[馬來西亞] 林雪虹 著

上海人民出版社·世紀文景 2025-8

3

哪里都不要有家的感覺

界面文化:離開烏拉港多年后返鄉,回到故土時你是什么感受?

林雪虹:我印象很深刻,我們家住二樓,樓下是理發店,路的兩邊就能停車。因為很曬很熱,那邊的理發店喜歡貼黑玻璃,只有里面能看到外面,外面看不到里面。

我把車停好走過去,上二樓前能看到自己的身影投射在理發廳的玻璃門上。老板盡在掌握中,他會出來跟我打招呼,他知道我家發生什么事情。你意識到背后有人看你,但你看不到他,會產生一種一切都曝露出來的感覺。

我這兩年回去都是中國的冬天,去到那邊氣溫形成很大反差。很多東西本來藏起來,藏得好好的,現在我關掉車內空調,一下車太陽就暴曬,旁邊也沒有樹,雖然過馬路只要一兩分鐘,但我無處遁形,感覺就是箱子打開了,來吧,要去迎接牢籠里痛苦的事情了,要去面對自己的家族了,要在真正的生活中展開冒險了。

界面文化:你好像對家鄉的溫度很敏感?

林雪虹:有人會說就是因為這樣的天氣,種東西容易,人也隨性散漫。我們確實這樣自嘲,有一個廣義華語源流的詞叫“Cincai”,所有人都會用,印度人馬來人也明白,就是“隨便啦,無所謂啦”的意思,我們很喜歡這么說。

天氣熱的話,不用考慮穿很多,踏雙鞋就能出門。出門容易,人也喜歡出門,在媽媽檔和茶餐廳的路邊說話。生活有很多難事,吃個飯喝個茶,聊聊天抒發一下,最后結論是“哎呀,是這樣的啦,Cincai啦”,很多交流就這么碰撞著出來。

有人選擇把事情看淡,是一種忘卻和忍受,但有些東西在你看來本不應該如此,怎么就會走到這一步呢?你又希望能夠斗爭,試試去解決,但通常是精疲力竭。我前陣子回去,熱到一定地步,又沒有風,空氣不流動,整個人就這樣曝露在太陽底下,是無處可逃的。一切明晃晃,丑陋黑暗的東西也曬得透紅或發白,讓你一目了然,很容易產生一種絕望的感覺。

界面文化:人的宿命在于消化現有的一切還是努力抵御和離開危險的境地?

林雪虹:就因為這樣,西西弗斯的神話才這么迷人吧,一而再再而三,不管哪個年代哪個人看了,還是覺得很有啟發性。我想講的“宿命”更多是階層,我的生活環境,我的家族背景,這個是我想要努力跨越的,憑著知識也好,或者我肉身逃離,可是依然還在牽扯,家人還會再找來,很難完全割裂,這就是其中的矛盾和痛苦所在,直到現在我都還在掙扎中,沒有那么容易。

我這幾天在想,什么叫一個作家?我寫了很多年,好不容易出書,被人看到被采訪,但我是一個作家嗎?我配得上這一切嗎?你的家族或者經驗,讓你沒有看到所謂成功的例子,你被定性在這個階層,你應該是逃不掉的,你好像逃出來了一點,但并不徹底,因為生活沒有那么簡單。不是說今天書印出來,你成為作家,所有家庭過去的問題都能被解決,并沒有。

林雪虹在2025上海書展期間活動照 出版方供圖

而且我們也被拋到了一個不屬于自己的階層。城市本來應該是包容的,但卻有很多東西讓你覺得自己被排斥在外,制度也好,社群也好,或者更具體的貧窮,不能落戶,不能買房,你如何能產生歸屬感。

我很清楚我在家鄉是格格不入的,我生來就要離開,當然我也不屬于這里(指現在居住地)。我們就是兩邊的異鄉人,有一種人的狀態真的是這樣,就像薩義德講的,哪里都不要有家的感覺。我導師以前說我四處為家,做國際人,這也意味著你就是找不到傳統意義里的“家”。

4

下南洋的后代,都在吃突破階層的苦

界面文化:你說過所有下南洋的人都是艱苦和掙扎的?

林雪虹:去年我回去見朋友,她突然說“你放眼望過去,左右這些人,我們都是華工的后代”,這是我從來沒有想過的。我不知道祖先當初下南洋是做什么的,不過普遍是打工做苦力,就賣豬仔的那一種。

從小到大的環境告訴你,我們的祖先很辛苦,是一點一點積累,一點一點掙扎出來的。你唱的歌和聽到的俗語里都會有個苦字,“金錢”、“窮”,“再苦不能苦孩子、再窮不能窮教育”,還有一首閩南歌里會告訴你“落土八字命”,你的命是你從上面繼承下來的,你就是注定要吃苦,你有機會,但你需要拼,這就是我們接受的教育。

當看到某個后輩養尊處優,我的兩個姐姐會跟親戚說,這樣太寵孩子了,以后他不能吃苦。但我在這邊遇到的中國朋友會說,如果人像你說的能夠不用吃苦,為什么還要吃苦?好像是一種你隨時隨地要準備好,很可能會遭遇破產這種不確定性情況的發生,然后你要訓練自己到時候吃得起那種苦,培養堅忍的精神。

界面文化:你母親把很多東西寄托在宗教、民俗、信仰、投機之中,她相信其實人人都不平凡,只是運氣不夠好。

林雪虹:在那邊神棍很容易就能騙人,永遠有生意做,因為有這樣一群華人,他們首先相信命運,然后民間信仰會告訴你用風水也好,哪怕出點錢消災,總是有轉運的機會的。聽起來很矛盾,明明相信命定、有命,但還會留一個口子,保留著命運是能夠改變的這種希望。

在美國南方種棉花的非裔會唱基督教靈歌,很多人說他們信仰的堅定,多么愛上帝。如果你設身處地過他們的日子,你會發現越是苦,反而越要相信,越需要尋求一個寄托,安慰,一線生機。你不能這么絕望,前面要有光告訴你,你的苦往后是能夠滅除和升華的。這個東西就只有你身在其中,你真的憑信心相信,信仰才會存在。人是很脆弱的。

界面文化:不同代際的人走出去的動機和處境有什么不同?

林雪虹:上一代人出去是揾食,找更好的工作,賺錢,我們出去是受教育,歸根到底都是渴望有更好的處境,更優渥的生活,能突破階層。他們更奔波,我們有一個學校接收,你知道這個學位畢業之后最起碼會有工作,當然這種可預見性現在也在消散。

但一切都還是有代價的,他們的挑戰和辛苦更多在體力上面,我們更需要培養智識上克服困難的韌性。我們的重心不一樣了,他們承擔或者撐起一個家,這里就是他們的世界,我選擇沒有小孩,我不會有孩子嗷嗷待哺的感覺,但我要寫作,沒有固定工資,忍受長期的貧窮孤獨,這種處在社會邊緣黑洞的代價也很沉重。你把自己拋向世界,這個是受教育以后要面對的苦。

界面文化:在“出走”的路上,她被困住、放棄了追求不一樣的好生活。你現在能夠理解她的選擇嗎?

林雪虹:我明白和尊重她的選擇,但我不會認可,因為這是有悖于我的價值觀和理想婚姻。我不知道如果她出走結局會怎樣,我當然相信我們孩子會盡可能讓她過得好,不管是物質生活也好或者情感,可是這個真的只有當事人自己下決心。

但現在的我不會再埋怨她的選擇了,我就覺得是很悲涼很憂傷的故事,為她感到遺憾。怎么會變成這樣?很多人生活真的太瑣碎太困難,然后性格各方面原因才導致沒法出走的局面。我們在還沒有完全知道她經歷過什么之前,怎么能夠果斷地輕言指責她。從今天來看我的父親,小時候被霸凌過,還得幽閉恐懼癥不敢一個人坐電梯,也是個極吝嗇的人。但他的扭曲也有原因,需要跳出來看,承認人性的復雜和軟弱,而不是很果斷地說這個不行,這個窩囊,就該怎樣。

有人問我愛不愛我媽媽,“你肯定愛,因為你寫了這本書”,我不敢這樣說。我覺得愛的要求應該非常高,是很無私的。即便當事人認為她的情感是愛,可是人性真的很軟弱,里面有自私或者就是需要選擇的時候,當你揭露出來,就沒有辦法了,不是完整的愛。當然完整的愛太難了。