那深摯而久遠(yuǎn)的憶念——散文《短巷情長(zhǎng)》續(xù)篇

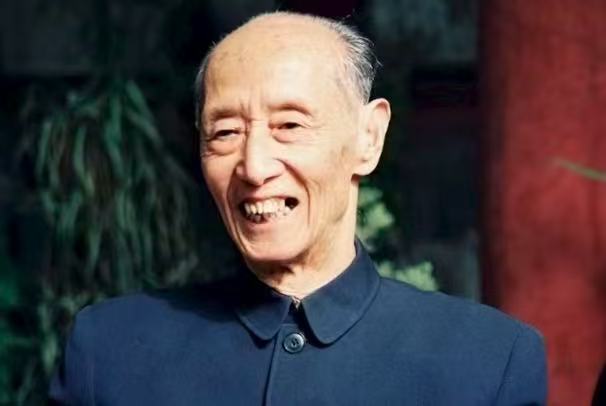

1993年,臧克家在北京趙堂子胡同15號(hào)舊居院中(王堅(jiān) 攝)

一九九五年二月十九日,臧克家與趙堂子胡同老街坊在家門口合影

清晨,我靜靜地佇立在親愛的父親臧克家的遺像前。今天是10月8日,是他誕辰120周年紀(jì)念日。此刻,往事歷歷在目,牽動(dòng)多少回憶和思念。盡管父親辭世已經(jīng)21年,但是,在99歲的人生中,他身上那些刻入骨髓終生不變的精神和特質(zhì),尤其是他發(fā)自內(nèi)心的對(duì)于勞苦大眾和人民群眾的深摯熱愛和無私付出,至今仍然震撼著我的心,仍然給人們帶來無盡的溫暖和思念。

在父親2004年2月5日離世后一個(gè)月,我曾含淚寫過一篇散文《短巷情長(zhǎng)》,以我在父親身邊生活數(shù)十年的切身感受,真實(shí)動(dòng)情地記述了他與趙堂子胡同老街坊們的深厚情誼和密切交往。我家是1962年搬進(jìn)北京東城這條胡同的15號(hào)居住的,一住就是40年。在這段難忘的歲月中,特別是1972年父親從干校回來后,有多少感人的故事在這條短巷里發(fā)生。即使是他逝世后的這些年,又有多少深深的憶念在人們心頭,歷久不衰。尤其是因趙堂子胡同而結(jié)緣的這些朋友們,至今依然用他們的情感和行動(dòng),續(xù)寫著這份感人至深的人間真情。

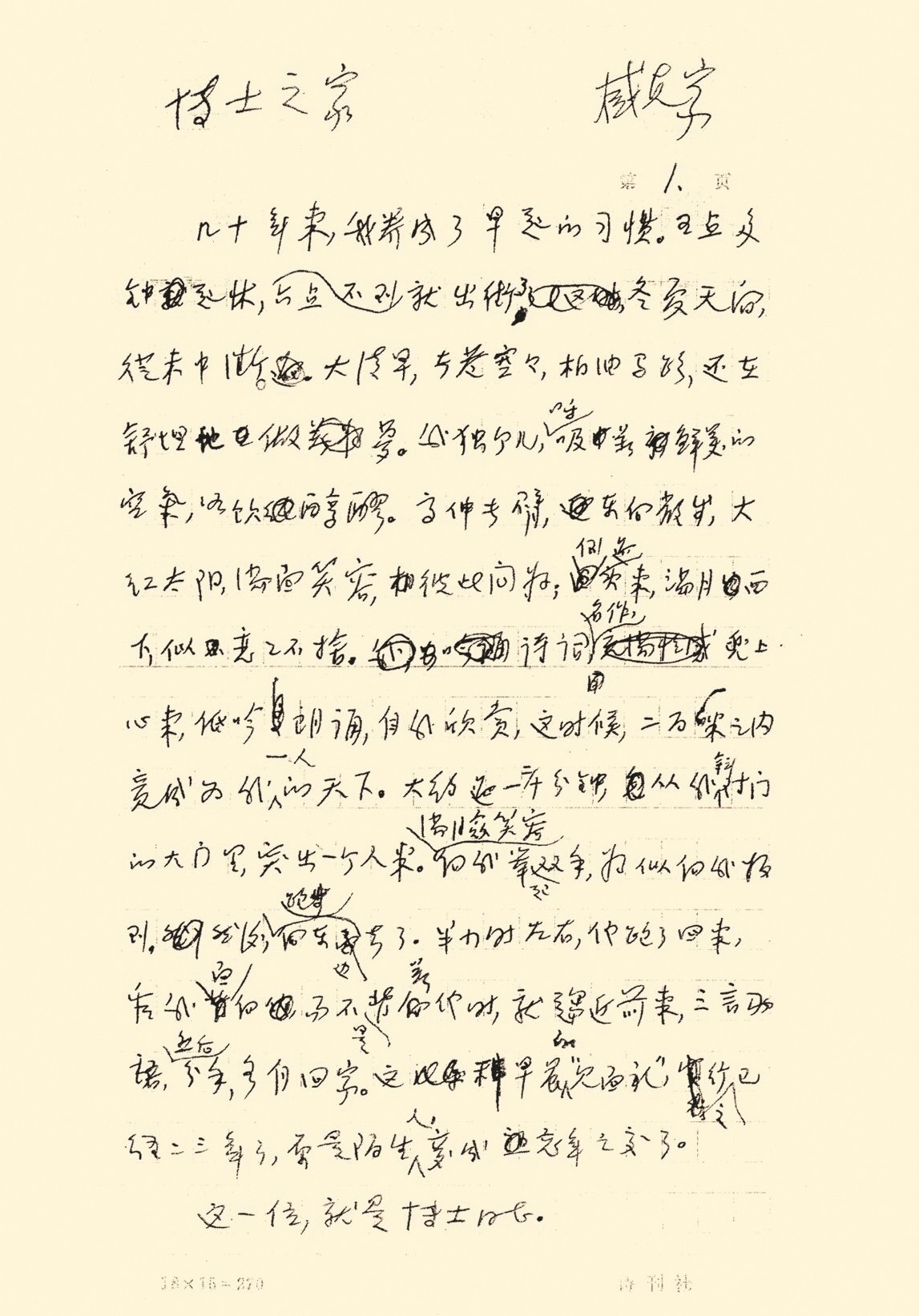

記得最早看到有人在文章里,把父親和趙堂子胡同那樣美好地連接在一起,是在老人剛剛?cè)ナ啦痪玫?004年4月。作者是住在這條胡同14號(hào)中國(guó)社科院宿舍的學(xué)者、散文家王兆勝先生。在散文《我眼中的臧克家》里,他用那樣優(yōu)美的、詩(shī)一般的語(yǔ)言寫道:“臧先生有散步的習(xí)慣,當(dāng)天色微明,小巷靜寂;當(dāng)夕陽(yáng)晚照,巷擠人喧,我總看到他散步的身影。沿著巷邊,邁著細(xì)步,踏著音律,有時(shí)賞天,有時(shí)看地,有時(shí)目向遠(yuǎn)方,也有時(shí)向熟人揮手致意……有一天,胡同里人流退去,黃昏落日,晚風(fēng)徐徐,我走近臧先生向他問好。他立即與我緊緊握手,并與我寒暄起來……他那笑容可掬的臉如孩童般天真誠(chéng)摯,如春花樣光輝燦爛,這與美好的陽(yáng)光融合在一起。聽說我們是山東老鄉(xiāng),臧先生更是高興,他向我問起家鄉(xiāng)的信息,也問起我的工作情況,仿佛我們是舊友重逢……臧先生是可敬可親的,他把所有人當(dāng)作朋友,老人、青年和孩子都是如此……如果說,冰心如水樣的清明,曹禺如酒樣的醇厚,那么,臧克家就如火一樣的熱烈,他往往以詩(shī)人滾燙的熱情把你感染和照亮。”文章中,兆勝先生提到了我父親寫于1988年4月16日并發(fā)表在《光明日?qǐng)?bào)》的散文《博士之家》。父親的這篇文章,讀者反響強(qiáng)烈,他從同住在趙堂子胡同14號(hào)的一位博士居住條件的困窘,從院內(nèi)年輕學(xué)者們生活的困難引申開去,飽含憂慮與期待地為解決中青年知識(shí)分子的后顧之憂而大聲疾呼。字里行間那深深的憂思和不平,引人共鳴,感人至深。兆勝先生感嘆:“這位可敬的老人一直關(guān)心著國(guó)家民族的命運(yùn),一直熱愛著他的人民,一直用那支蒼勁的筆寫他的心聲,這是多么難能可貴!……他們是中國(guó)良知的所在。”據(jù)我所知,在同一時(shí)期,父親還以從事初等教育的老街坊為例,殷切呼吁我們的國(guó)家切切實(shí)實(shí)地為教師解決實(shí)際工作中的問題,多為人民辦好事……父親和趙堂子胡同的這些往事,承載了多少分量和內(nèi)容!在這篇散文的結(jié)尾,兆勝先生帶著對(duì)剛剛逝去的老人的懷念,悵然寫道:“不知從何時(shí)起,在我們生活的這條胡同里,已不見老人的身影。從此,我感到小巷孤獨(dú)和寂寞了很多……”他的這段話,說出了多少人的心聲:沒有了這位老人的胡同,缺少了一道多么令人留戀的溫馨而美好的風(fēng)景。

1980年,臧克家與李培禹在住所院中合影

1979年春,臧克家接待來訪的朋友

在父親逝去的第十三個(gè)春秋,平時(shí)就沒斷了聯(lián)系的趙堂子胡同老街坊們情深意重,在拆遷16年后的2017年春節(jié),搬到南北東西的人們相約著歡聚一堂。你看,他們精心地把團(tuán)聚的餐廳裝扮一新,貼好了對(duì)聯(lián),掛上了紅燈籠,拉起了“胡同沒了情還在”的橫幅……而最隆重的儀式,是將大家事先就精心準(zhǔn)備好的、裝有我父親大照片的鏡框,輕輕地?cái)[放在一張大桌子上,一束潔白淡雅的鮮花在照片前怒放。照片上的父親,滿面笑容地望著這群他看著長(zhǎng)大、如今已經(jīng)兩鬢斑白的孩子們,大家在老人的遺像前肅立鞠躬。多少人得到過他的幫助、培養(yǎng)和關(guān)心,那些難忘的往事就在眼前。記得在父親的追悼會(huì)上,老街坊們送的花籃,特意擺放在顯眼的地方,緞帶上“趙堂子胡同老街坊敬獻(xiàn)”幾個(gè)大字,牽出了多少故事,吸引了多少目光!十多年過去,我的父親一直在他們心中并未遠(yuǎn)行。久別重逢歡快熱烈的交談里,一位頭發(fā)花白的大學(xué)老師引人注目。誰(shuí)都知道,他從小生活在一個(gè)貧困家庭。在50多年前那段特殊的歲月,為了接濟(jì)家里,13歲的他每天一大早就揮動(dòng)著比自己還高的大掃帚,在大街上胡同里掃馬路,風(fēng)里雨里雪里水里,整整3年,從不偷懶。現(xiàn)在,他動(dòng)情地講述起一件令他終生難忘的往事:那是些嚴(yán)冬的清晨,正當(dāng)他吃力地清掃地面的時(shí)候,已入古稀之年的父親,慢慢地走到了他的身邊,從為全家剛剛買好的早點(diǎn)里,拿出了一個(gè)熱熱的芝麻燒餅,送到了他的手中。老人叮囑要趁熱趕緊吃完,看著他吃到嘴里,才放心地轉(zhuǎn)身離去。父親和男孩約定這是他們兩人之間的秘密,嚴(yán)冬清晨的早點(diǎn),給逆境中的孩子帶去多少溫暖和力量。聚會(huì)上,這位昔日的男孩眼含熱淚,問我妹妹知不知道這件事,妹妹紅著眼眶輕輕地?fù)u了搖頭。老街坊們的目光不由得一齊向父親的照片望去,老人笑著,眼里溢滿慈愛的光芒……

2024年11月8日,我在《中華讀書報(bào)》上,讀到《臧老看過的刊物,還保存著嗎?》這篇散文,它飽含著誠(chéng)摯的情感和滿滿的回憶,真是寫活了我的父親。文章立刻引起了我的共鳴,20年后真情不變的文字,深深地觸動(dòng)了我的心。作者楊牧之先生并不居住在趙堂子胡同,40多年前,他在擔(dān)任《文史知識(shí)》首任主編時(shí),每天上下班,都要騎自行車穿過這條短巷,路過我家門前。于是,以這條胡同為緣起,開始了他與我父親數(shù)十年的交往和友情。牧之先生至今清晰地記得,父親是這樣一位可親可近的老人:他可以在早晨散步相遇的時(shí)候,手扶著車把親熱地談上半天,以至于偶爾可能無意中耽誤了上班的時(shí)間;他可以在仔細(xì)閱讀《文史知識(shí)》后,真誠(chéng)地夸獎(jiǎng)、贊嘆并送上熱情的賀辭賀詩(shī),或是中肯地指出個(gè)別不足和提出建設(shè)性意見;他可以自稱是雜志的“第一號(hào)朋友”,并且在耄耋之際,實(shí)打?qū)嵉卦?年間寫去近10篇文章;他可以熱情地邀請(qǐng)走進(jìn)他的書房兼臥室,看他認(rèn)真圈點(diǎn)過的《文史知識(shí)》,毫不掩飾對(duì)這本雜志的推崇和喜歡;他可以在信函中親自抄錄喜愛的詩(shī)句,或是謙虛地請(qǐng)求為他的詩(shī)作提出意見……這是一位多么令人難忘的老人!他對(duì)于《文史知識(shí)》的全力支持和待人的誠(chéng)摯火熱,令牧之先生至今記憶猶新。在文章的最后,與兆勝先生不約而同地,作者發(fā)出了這樣的慨嘆:“回憶很愉快,好像臧老就在我眼前。他那種對(duì)朋友的熱情,對(duì)生活的激情,對(duì)社會(huì)的關(guān)心,對(duì)人民群眾的熱愛,是那樣強(qiáng)烈地感染著我。我仿佛看到他跟我談他新作時(shí)興奮的樣子——山東腔的普通話,眼睛總是笑瞇瞇的,激動(dòng)時(shí)常是眉飛色舞……一晃,二十多年過去了。臧老散步的小胡同已變成一條寬寬的大街,臧老家的小院所在已聳立起一座高樓。但是臧老期待的笑容,卻總是清晰地在我眼前。每當(dāng)我走到那條街時(shí),仍然情不自禁地要看看臧老是不是在那里散步。”父親的崇高精神、身上散發(fā)出的溫暖和在趙堂子胡同里的身影,成為人們腦海中不曾磨滅的共同記憶!這篇文章中那些生動(dòng)而親切的描述,使我讀后產(chǎn)生了一種沖動(dòng),要寫一篇文章回答先生在題目中的提問,于是,我的散文《牧之先生,〈文史知識(shí)〉一直珍存著》,就在他的文章發(fā)表8個(gè)月后的《中華讀書報(bào)》同一欄目刊出。這是多么美好的連接:深摯的情感,共同的懷念。當(dāng)牧之先生后來收到我們贈(zèng)送的父親讀過的《文史知識(shí)》時(shí),年逾八旬的他“看到先生的評(píng)點(diǎn),回憶往事,先生仿佛就在眼前,情不自禁淚流滿面”。我再次被這位如此重情的長(zhǎng)者深深感動(dòng),并將這一切融入了我的記憶之中。

今年“五一”節(jié)剛過,一本帶著油墨香氣的新著《留戀的張望——副刊主編與文化名家》,寄到了我的手中。書的作者是小我7歲的老街坊、原《北京日?qǐng)?bào)》副刊部主任李培禹。打開這本由人民日?qǐng)?bào)出版社新近推出的懷人集,目錄中,《趙堂子胡同15號(hào)的思念》映入眼簾。是呀,培禹應(yīng)該是最有素材、最有體會(huì)、最有情感、最有功力寫這篇文章的人。在這條胡同的孩子里,父親和他接觸時(shí)間最長(zhǎng),對(duì)他培養(yǎng)最多,期望最大。培禹上高中的時(shí)候就成了我家的客人,父親不僅親自給他修改300多行的詩(shī)歌習(xí)作《雷鋒與我們同在》,推薦到《北京少年》雜志,而且給這首詩(shī)打了65分,這是一個(gè)不低的評(píng)價(jià)!自此之后,在漫長(zhǎng)的30多年中,老人對(duì)他的成長(zhǎng)傾注了多少關(guān)愛和心血!文章中寫到,培禹至今清晰地記得,他高中畢業(yè)到農(nóng)村插隊(duì)后,父親曾多次與他通信,批閱他的詩(shī)作;還應(yīng)他的請(qǐng)求寄去了自己的近照和墨寶,并且特意叮囑我母親郵去了為他買來的上海大白兔奶糖。培禹那樣感動(dòng):“這是我在農(nóng)村插隊(duì)收到的唯一一個(gè)包裹,我家都沒有給我寄過!”父親曾多次滿足了他在大學(xué)讀書和工作期間的各種請(qǐng)求,甚至將自己寫于1979年6月9日的詩(shī)歌新作《臨清,你這運(yùn)河岸上的古城》,應(yīng)他之約在新聞系的學(xué)生刊物《大學(xué)生》上首發(fā),在中國(guó)人民大學(xué)校園里引起了不小的轟動(dòng)。父親曾幾次揮毫潑墨,抄錄自己的詩(shī)句,鼓勵(lì)他在創(chuàng)作低谷期走出瓶頸,砥礪前行;其中在彩箋紙上題的那首自作絕句 《晚收工》,寫得那樣漂亮,令我至今艷羨不已。父親曾多次將自己的詩(shī)選和著作贈(zèng)送給他,成為滋養(yǎng)和促進(jìn)他在文學(xué)創(chuàng)作上不斷成長(zhǎng)的一縷陽(yáng)光;父親曾多次滿懷情感地對(duì)他說:“我對(duì)你抱有不小的期望!”早在1984年8月的一封信里,父親就鼓勵(lì)他:“……你的文字頗干凈。這些年,你到處跑,特別是下鄉(xiāng)時(shí)多,積蓄了不少材料,定有不少感受,可以在心中不時(shí)醞釀,將來定會(huì)寫出好的報(bào)告文學(xué)或特寫、散文來。我對(duì)你抱有不小的希望。”這句飽含期待與鼓勵(lì)的話,在培禹不同的人生階段,給予了他多少戰(zhàn)勝困難、邁開闊步的力量……1999年新春佳節(jié),已年屆94歲的父親在久居醫(yī)院之后,給培禹寫去了最后一封信:“收到寄來的賀年卡,很欣慰,上面幾行字,多少往事來到心中,感慨系之……多年不見,甚為想念。我們初識(shí)時(shí),你才十八九歲,光陰過客,去的太多。我親筆寫信時(shí)少,因?yàn)橄肽钅悖蔀槔狻边@位已經(jīng)書寫困難的老人的來信,承載了多少歲月積淀后的深摯感情!培禹沒有辜負(fù)我父親的殷殷期望,成長(zhǎng)為報(bào)紙副刊主編和作家、詩(shī)人,在文學(xué)創(chuàng)作和新聞?lì)I(lǐng)域取得了令人矚目的成績(jī)!他將這份厚重的培育之情久久地埋藏心底。懷著深深的感恩之念,他在大病初愈后,參加了中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)館10月10日召開的、紀(jì)念父親誕辰120周年的會(huì)議,并將著名畫家紀(jì)清遠(yuǎn)先生送給他的父親的肖像畫,和清遠(yuǎn)先生共同捐贈(zèng)給文學(xué)館,而且?guī)滋旌笥竹R不停蹄地約上了我的妹妹、妹夫,專程奔赴父親的故鄉(xiāng),在老人的骨灰撒放地,帶著深深的緬懷之情,代表趙堂子胡同老街坊們含淚叩首,鞠躬祭拜!令我們深為感動(dòng)的是,他還全力以赴地籌備著今年12月下旬將在北京民族文化宮大劇院舉辦的《有的人——紀(jì)念臧克家120周年誕辰詩(shī)歌朗誦音樂會(huì)》。這個(gè)名字起得好呀!《有的人》,這首寫于1949年10月、人們耳熟能詳?shù)母赣H的新詩(shī)代表作之一,曾那樣深遠(yuǎn)地影響了幾代人;而那句“有的人死了/他還活著”,不正是父親至今依然活在人們心中的最好概括和寫照嗎?

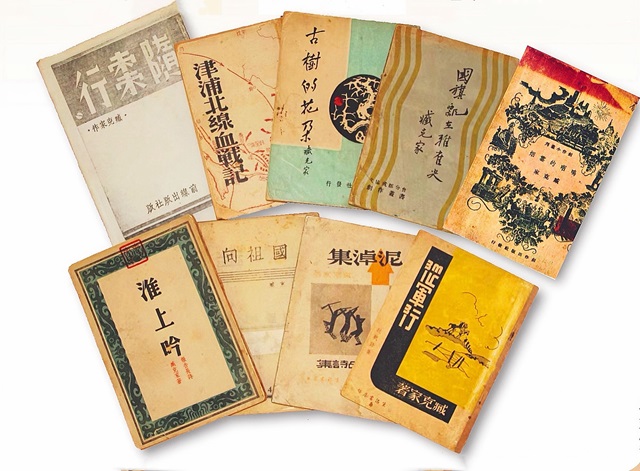

臧克家著作

臧克家散文《博士之家》手稿

2025年10月8日清晨,我靜靜地佇立在親愛的父親的遺像前。綿長(zhǎng)的回憶中,一股熱流涌動(dòng)在我的身心!我深深知道,在生命的長(zhǎng)河里,趙堂子胡同僅只是父親漫長(zhǎng)人生中的一個(gè)駐足點(diǎn),是體現(xiàn)他畢生摯愛的承載地。但是,這里發(fā)出的溫暖和光芒,卻那樣深刻久遠(yuǎn)地留在了人們的心上。回首往事,注目今朝,近百歲之年的父親付出了大愛,也收獲了大愛!我非常驕傲,驕傲我有這樣的父親;我深深感謝,感謝這些至今依然懷念著他的人們!讓21年前寫就的《短巷情長(zhǎng)》和今天為父親誕辰120周年而作的這篇散文,交匯成一曲歲月的長(zhǎng)歌,真實(shí)而美好地記述和頌揚(yáng)這人世間崇高的精神和深摯的情誼吧!

我被深深地溫暖和感動(dòng)著……

(作者系臧克家長(zhǎng)女。本文圖片由臧小平提供)