56封戰地家書,75載家國心聲 ——中華書局出版《鴨綠江來信》

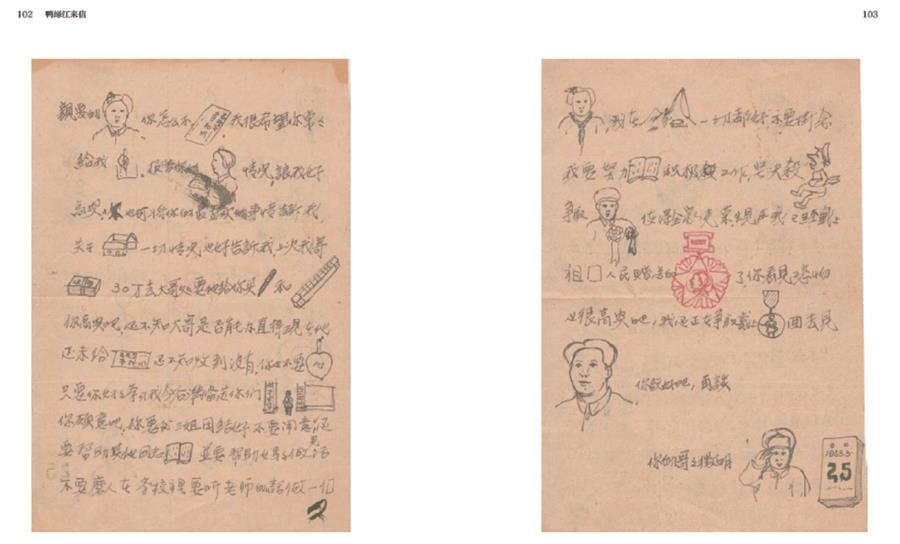

志愿軍戰士李征明寫給妹妹的信件圖文并茂,充滿童趣。 (中華書局供圖)

今年10月25日,是中國人民志愿軍抗美援朝出國作戰75周年紀念日。硝煙雖已散盡,但那些用筆墨寫就的思念與誓言卻從未褪色。在此特殊的日子,中華書局推出《鴨綠江來信》一書,公開56封珍貴的志愿軍家書,這些泛黃信紙如時空使者,將熱血與柔情交織的歲月帶回世人眼前。

書中收錄的家書,精選自中國人民大學家書博物館“搶救民間家書項目”的8萬余封藏品,半數以上為首次公開披露。這些信件不僅真實記錄了志愿軍將士的戰斗經歷、軍營生活與情感世界,更折射出戰時朝鮮的社會風貌,填補了相關領域歷史研究的空白,既是戰爭歲月的鮮活見證,更是家國情懷的生動詮釋。

每封家書都有一個故事

1950年6月,朝鮮內戰爆發,美國隨即武裝干涉,不僅侵入臺灣海峽,更將戰火燒至鴨綠江邊。同年10月,黨中央作出“抗美援朝、保家衛國”的重大決策,中國人民志愿軍于10月25日赴朝作戰,這一天后來被定為抗美援朝紀念日。

翻開《鴨綠江來信》,歷史的厚重感撲面而來。56封經過反復甄選的家書,幾乎貫穿了抗美援朝全程的重要戰役與關鍵事件。

這里有黃繼光犧牲前四個月寫給母親的誓言:“不立功不下戰場”;有邱少云對兄弟的囑托:“到朝鮮后,一定要拼命打仗,不怕死”;有親身經歷長津湖戰役的吳金鋒所寫:“在零下三十度進行戰斗,我們衣履不全,糧彈難繼,然而我們仍打敗了美國軍隊”;還有參與前線反細菌戰的科學家柳支英對子女的諄諄教誨……他們是兒子、丈夫、父親、兄長,是千千萬萬普通人中的一員,但當祖國需要時,“保家衛國”的信念讓他們義無反顧。

2005年4月,費孝通、季羨林、任繼愈等46位文化名人倡議的“搶救民間家書項目”啟動,散落在民間的家書開始匯聚。《鴨綠江來信》主編、中國人民大學家書博物館副館長張丁介紹,書中宋云亮、鹿鳴坤等將士的家書是首批被發現的戰地家書。“這些家書寫于異國炮火連天的戰場,滿溢著家國情懷,更何況有些人再也沒能回來,這些家書便成了遺書,因此一經發現格外引人關注。”此后多年,項目持續推進,2023年家書博物館與央視軍事節目中心開展“您好,最可愛的人”活動,又征集到很多封珍貴家書。

相較于官方史料,民間家書在還原歷史、展現將士真實狀態上具有獨特價值。張丁指出,家書中個人情感的真實表達是官方史料難以替代的,其對戰場及日常生活的細節記錄,也能補充官方史料,幫助人們更全面理解戰役情況、士兵心理活動及后勤供應等實際信息。

讓讀者走近“最可愛的人”

“每封家書的入選,我們都經過了深思熟慮。”張丁在采訪中透露了篩選的多方面考量。

首先著重選擇“從未面世”的家書。書中逾半數信件為首次公開,志愿軍第39軍116師346團團長吳寶光的7封家書便是代表。吳寶光去世20余年后,兒子吳翔才首次讀到這些信。2023年,其94歲的愛人劉珠玉從報紙得知征集消息,囑咐兒子將保存70多年的家書無償捐贈。

其次是特點鮮明。志愿軍戰士李征明寫給妹妹的信件圖文并茂,充滿童趣。由于幾個妹妹還在讀小學,這位年輕的哥哥在信中既囑咐她們“要幫媽媽干活”“在學校要聽老師的話”,又寄錢讓她們買鋼筆、口琴、書和裙子,字里行間滿是兄長對妹妹的疼愛。而在戰場上,他誓言“堅決殺美國鬼子,爭取戴上大紅花”,展現出戰士的英勇無畏。

再者是內容獨特。吳金鋒的家書詳細描述了朝鮮民眾的日常生活、風俗習慣,還記錄了志愿軍與朝鮮百姓一同過春節的溫馨情形,這些細節為了解志愿軍戰斗與日常生活提供了獨特視角。

“抗美援朝戰爭期間,中國先后投入兵力達240萬人。篩選家書時,我們盡可能兼顧不同層級、不同身份的作者。”張丁介紹,書中既有吳寶光、成沖霄、宋云亮這樣的團長,也有胡乃仁、許玉成這樣的普通戰士,還有科學家柳支英、文藝工作者徐光耀和李蕤。這種精心的平衡,讓《鴨綠江來信》不再是零散的個體記憶,而是一幅由無數普通人共同繪就的歷史畫卷。

為讓讀者走近“最可愛的人”,編輯團隊改變原稿思路,采用“先識其人、再讀其信”的方式。收錄的家書原件圖片均以全彩呈現,每頁信獨占一頁且字跡清晰,整書如紙上家書展,讀者可直觀看到信的原貌,包括折痕、涂改、帶有時代印記的信紙信封及獨特筆跡。

75年過去,鴨綠江水依舊奔流不息,這些樸素真摯的文字,如江水般將特殊年代的熱血與柔情傳遞至今。它們既是歷史見證,更是精神火炬,提醒人們銘記那些為和平正義獻身的英雄,珍惜當下的幸福生活。