許幸之:畫筆下的時代交響

許幸之是一位在多個領域都留下深刻印記的藝術家。作為導演,他執導的《風云兒女》(1935)將《義勇軍進行曲》推向了全國,后來成為中華人民共和國國歌;作為戲劇家,他創作改編了大量話劇作品,多次將魯迅名著《阿Q正傳》搬上話劇舞臺;作為學者,他是中國美術史論研究的先行者,寫就了大量史論名篇……然而,繪畫始終是他藝術生涯中最為珍視的部分。正在中央美術學院舉辦的“雄歌一曲獻中華——許幸之藝術成就回顧展”中,完整呈現了他從早期到晚年的繪畫創作歷程。

《西紅柿》 攝影/馬奔宇

左翼初心與藝術探索

許幸之少年時代師從著名畫家、教育家呂鳳子,經過四年多的求藝,1920年,免試進入上海美術專門學校學習。上海美專是國內最早使用人體模特進行教學的學校,許幸之入學那年,上海美專剛剛專設西洋畫科,因此他在校期間接受了系統的西畫造型訓練。

1924年,20歲的許幸之東渡日本留學,考入東京美術學校西洋畫科,繼而在日本繪畫大師藤島武二的畫室深造。上世紀二三十年代,日本左翼文化思潮興起,并廣泛影響各個藝術領域。許幸之亦深受影響,留學期間積極參加左翼文化運動,組織了留日進步學生的“青年藝術家聯盟”,參加日本左翼劇作家聯盟主辦的戲劇講習班和進步話劇團體的演出活動。1927年,他曾經應郭沫若電召回國,投身革命運動,參與北伐軍宣傳工作,遭遇四一二反革命政變被捕坐牢。至此,許幸之關注人生、關注現實的藝術主張更為堅定。

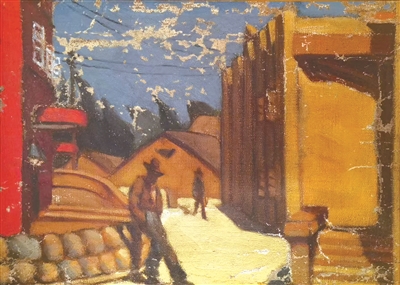

重返日本留學后,他創作了油畫《失業者》(1927)。這幅作品乍看是一幅描繪街角的小幅風景畫,只有兩個看不清楚面目的人影居于畫面中央,一近一遠。實際上,畫家要描繪的中心正是這兩個模糊的人影——他們是在資本主義壓迫下失去職業的勞動者。作品含蓄地揭露了工人與資本家之間的社會矛盾。然而,《失業者》這個畫題對于統治當局來說過于刺眼,因此在《良友》畫報刊載時,這幅畫改名為《彷徨者》。除了《失業者》以外,1934年發表的《逃荒者》《鋪路者》更是表現出許幸之批判現實主義的主張。《鋪路者》將對社會批判的鋒芒藏于平淡、沉穩的畫面中,《逃荒者》則是直接將勞動人民的苦難生活化為明晃晃的利劍,刺向觀者的眼睛。

《失業者(彷徨者)》 攝影/馬奔宇

許幸之在東京美術學校畢業時創作的大型油畫作品《工人之家》,也是他進步思想的集中體現。他并非出身于工人家庭,但家道中落的經歷,以及在日本留學期間打工求學的所見所聞,使他得以接觸勞苦大眾。在左翼思想影響下,他能設身處地地理解與同情最底層的勞動人民。此時他繪畫中所凸顯的風格,是一種經日本中轉、譯介而來的西洋畫法,融合了西方印象主義與表現主義的元素。許幸之以嚴謹的素描和人體結構為基礎,創作了許多具有左翼進步思想的作品。這些作品也是他早期繪畫創作成就的集中體現。

進入20世紀30年代,許幸之已成為左翼文藝運動的中堅力量。20年代末至30年代初,他的作品在內容上大致可分為兩類:一類是反映社會現實、關懷勞苦大眾、充滿左翼思想的作品;另一類則是深受印象主義及巴比松畫派影響、描繪自然風光的小幅風景畫。

30年代初期,許幸之在上海從事左翼文化運動時再次被捕入獄,并上了當局的“黑名單”。出獄后他一方面以藝術家身份公開活動,繪制風景畫和靜物畫,獲取稿費與經濟支持;另一方面,作為左翼運動的積極分子,他持續創作反映社會現實的作品。無論作品出于何種目的或內容分類,不變的是他對繪畫的堅守。

上世紀30年代中期開始,許幸之的工作重心轉向了編劇與導演。1935年,他執導了中國最早的抗日題材故事片《風云兒女》,并將《義勇軍進行曲》獻給了正遭受戰火洗禮的祖國。

展覽中還可看到一批許幸之創作于上世紀40年代的水彩寫生作品。這批作品顯示出他在這一時期繪畫風格的轉變。抗戰中期,他曾經在新四軍從事抗戰宣傳工作,在魯藝華中分院擔任文學、美術、戲劇三個系的教授。“皖南事變”后,他為新四軍設計了英文臂章“N4A”。后來許幸之在中山大學教書時,因學校遷移,他得以在廣東粵北山區、廣西桂林等多地寫生。1945年后又赴重慶等地任教。這一時期,教授身份讓他暫時遠離戰爭前線,能夠在課余盡情面對自然風光與鄉村人文景觀進行寫生,這批作品色彩明快、用筆灑脫。

許幸之在與摯友、著名畫家董希文的對談中曾談到,他非常喜愛巴比松畫派,從這批水彩中確實能感受到巴比松畫派所特有的靜謐及人與自然的融合。晚年許幸之回顧時也表示,二三十年代的早期作品由于當時心境受社會環境影響,顯得過于沉重;而到了40年代,他全身心投入教學,放下不少負擔,畫面節奏與色彩都明顯明快起來。

1954年,許幸之調任中央美術學院,擔任美術理論研究室主任,負責全校美術史和美術理論的研究與教學工作,培養了許多青年教師,為后來美術史系的建立奠定了堅實基礎。美術史系成立后,他又調入油畫系,重新執教繪畫專業。許幸之在美院是一位非常特別的教授:他在理論研究室培養的青年教師多從繪畫轉向史論研究,而自己卻從美術史論領域又回歸到了油畫創作之中。

工業風景中的色彩交響

進入中央美術學院工作后,許幸之始終堅持風景寫生,還曾回到家鄉,繪制了一批具有個人風格的風景畫。他的風景畫在其創作生涯中占據重要地位。若總結許幸之自20世紀50年代以來的風景畫風格,充滿“詩意”的繪畫情調是其最顯著的特征,此外還包括極為精妙的構圖與色彩的安排。

50年代,新中國正大力推進祖國的工業化建設,許幸之前往各個工業建設地采風寫生。在畫家眼中,工廠中的鋼鐵設備與高聳機械并非冰冷無生命的器械,而是充滿活力、色彩鮮明的生產場景。他有時采用仰視視角,有時以一種平視、遠觀的視角來對待這番景象,如同在風景畫中遠眺群山一般,將工業場景納入寧靜而深遠的視覺敘事中。因此,他的工業題材作品不能簡單等同于工業寫生,而更像是一種具有風景畫特質的“工業風景”,這是許幸之繪畫生涯的一個重要創新。

許幸之的工業風景畫不僅描繪景物本身,更注重高爐、冷凝塔、煙囪等細節,以及與小火車、工人居住區等之間的色彩與構圖協調。他不會完全固守某一固定視點進行單點速寫,而是對畫面中所有場景及元素進行精心的設計與布局。這一特點可從他關于工業建設及港口設施的創作草圖以及最終呈現的作品看出。在草圖中,以炭筆勾勒的線條輪廓明顯、交織復雜,而完成后的作品弱化了線條感,更強調畫面和諧的色彩關系與幾何化的塊面造型。相較于草圖,完成稿明顯對景物要素進行了取舍與重構,因此他的工業風景畫是基于寫生素材進行的再組織、再創作,畫面的一切都服從于美的表達。

經典作品《巨臂》就是一個典型例證。這件作品依據在大連造船廠的寫生資料創作。畫面描繪了三臺矗立于港口的起重機,它們形態相同,卻因巧妙的布局在畫面中各具姿態。更為精妙的是,許幸之將色彩鮮艷的橙色大船置于起重機之后,并未展現全貌。常人或許不會以如此平視的角度刻畫這三臺起重機,更不會想到將大船作為背景。而許幸之巧妙的構圖視角,正是其創作的獨具匠心之處。

許幸之的工業風景畫非常耐看,這是因為他在畫面描繪的主體對象之外穿插了豐富的細節,他如同荷蘭畫家勃魯蓋爾一般,善于在細節中營造具有情節聯動的小場景。在他的畫中,我們可以看到形態各異、神情生動的工人在崗位上辛勤勞動,甚至能辨識出他們的工種、協作方式與行動軌跡。這使得觀者在欣賞這些工業風景畫時,不僅能感受構圖與色彩的交響,還能從細節中讀取新中國工業建設中工人的真實形象。

許幸之的創作從不缺少人的溫度。無論是火車、煙囪所噴吐的蒸汽,還是起重機吊起的重物,皆讓人感受到背后勞動者平凡而偉大的存在。盡管人在畫中所占體量極小,卻依舊能抓住觀者的眼球。許幸之無時無刻不在提醒觀者:這一切都是由勞動人民的雙手所創造。這種表達與他早年左翼時期直接描繪工人題材一脈相承,只是表達的情感有所不同:左翼時期流露的是對底層人民的憐憫;而在新中國時期,所表達的則是對勞動人民建設新中國的敬仰。

《巨臂》 攝影/馬奔宇

民族化的色彩實驗

許幸之的創作中還有一個非常重要的門類——靜物畫。對靜物畫的深入探究,是他探究“油畫民族化”的重要實踐,也是對中國傳統色彩表現形式的實驗。因此,我們可以看到許幸之在靜物畫上投入了極大的心血與功力:既希望油畫能真正融入中國特色,表現中國日常生活,還力求在色彩表達上實現突破與提升。

許幸之的靜物畫偏愛描繪陶瓷與水果植物。他選擇陶瓷,不僅因為它是中國的象征,更因為陶瓷在光線下所呈現的色澤,正是他在油畫語言中國化探索中亟欲解決的核心問題。陶瓷表面有釉,反光強烈,色澤又極為鮮艷,這種獨特質感在光影中所形成的視覺感受,成為許幸之努力捕捉與表現的對象。對許幸之而言,若能以油畫的語言完美再現中國陶瓷的質感色澤,將會是油畫在新中國語境下實現民族化的重要進展。

許幸之自述:“中國的油畫,不是非要用中國的毛筆、宣紙、顏色,那僅僅是畫具的問題,更重要的是畫中國人民的生活、中國的風土人情、中國人民的氣質,自然就會有中國民族風格了。用油畫的工具,畫中國的東西,完全可以油畫民族化。”因此,他在創作靜物畫時,始終帶著一種使命感。就如作品《燭光瓷影》,畫面以幾件瓷器構成,瓷器在燭光的照耀下更顯其光澤亮眼。許幸之認為,油畫最重要的要素之一是“色”,而陶瓷中的釉彩是極具色彩魅力的,這幅《燭光瓷影》便是許幸之以油畫色彩表現陶瓷釉彩的光澤與透明度的有益嘗試。

在風格上,許幸之的靜物畫體現出明顯的新古典主義傾向。他在擺放靜物時極為考究,以導演的思維,將瓶罐、蘋果、梨、葡萄等描繪對象,如鏡頭場景般精心調度,直至色彩關系達到高度和諧才開始描繪。這使得他的畫面中,不同質感的物體相互映襯,形成一種靜謐而詩意的氛圍。正如其代表作《銀色協奏曲》所呈現的那樣,畫面整體以統一的銀灰調子構成,中心的銀壺質感與量感都得到很好的體現,前方的水果也刻畫得十分完整,后方的襯布更能顯其繪畫技巧。

此外,他筆下盡顯功力之處還在于用色的節制——不堆砌顏料,而是以盡可能薄的色層,表現出最真實的色彩關系。許幸之曾說:“油畫要畫出質感、量感,不一定非要將油彩堆厚了才能畫出來,薄油也能畫出效果。”他也曾說:“人人都說油畫能改,我倒覺得最好是一氣呵成,以不改為宜。”正因秉持這樣的理念,我們能在他的畫作中看到每一筆色彩都經得起審視,每一處關系都蘊含著嚴謹科學的色彩認知與美的判斷。

水晶世界的精神禮贊

在展廳中,有兩幅大畫幅作品格外引人注目,堪稱整個展覽中最奪目的展品。這是兩幅采用圓形構圖、描繪中國登山隊員攀登珠穆朗瑪峰的油畫。

第一幅是許幸之創作于1961年的《無高不可攀》。這年夏天,依據中國登山隊首次從北坡成功登頂珠穆朗瑪峰的事跡,許幸之完成了這幅大型圓形構圖作品。為此,他專門拜訪中國登山隊隊長史占春,參考登山隊拍攝的現場照片,創作了百余幅草圖,經過反復構思提煉,最終完成了這幅《無高不可攀》。這幅作品帶給觀者奇妙的視覺體驗:畫家僅用灰色、白色和藍色等冷峻色調,通過充滿巧思的構圖與景別安排,呈現出一個由冰川、雪山、霧靄和藍天構成的壯麗的冰雪世界。近處的冰柱、冰蘑菇以及河岸邊的冰原,被許幸之描繪得晶瑩剔透,猶如他在靜物畫中捕捉光線下的透亮瓷器。

觀畫時,觀眾很容易沉浸于這個如夢似幻的冰雪世界。然而,我們從登山隊拍攝的照片可見,畫面中許多看似奇幻的冰原景象,實則都源自真實的珠穆朗瑪峰——那些奇特的冰山、冰柱與冰床,本就是登山隊員親歷的超乎想象的自然奇觀。許幸之將這些元素以更加講究藝術造型與構圖秩序的方式,精心組織于圓形畫面中。

除了壯麗的雪山景象,登山隊的身影也出現在畫面之中。我們可以在畫面近景處看到登山隊在冰原上駐扎的營地,以及中景處則有雖僅約一厘米高卻姿態鮮活的登山隊員身影。在通往珠峰頂端的冰雪小道上,還能望見一列稀疏卻堅毅前行的隊伍。畫面中的登山隊員雖然占據了畫面很小的位置,但卻是畫家經過細致考量、精心安置的結果。從創作小稿中也可以看到,許幸之對登山隊員作了大量面部速寫,對如何在畫面中表現登山隊也作了許多版本的嘗試。正如前文所說,許幸之不會忽視“人”的力量,就如雪山中的登山隊,正是他們不畏艱險、勇攀高峰的精神,使中國人民得以征服這座世界最高峰。

1977年,應中國革命博物館邀請,許幸之將《無高不可攀》轉化成一幅題為《水晶世界進行曲》的壁畫稿。此作與前作在構圖設置上基本一致,同為直徑約1.2米的圓形畫面,不同之處在于《水晶世界進行曲》對登山隊員進行了更細致、鮮活的描繪——尤其在近景的冰河岸邊,增添了一隊背著厚重行囊、在冰面上艱難前行的登山者形象,更強調了“人”在這一事件中的重要地位。

畫名《水晶世界進行曲》也頗具破局匠心,這是一種飽含豪情與壯志卻又盡顯浪漫主義的表達。許幸之通過詩意的畫面歌頌登山隊員,實則是將這種勇毅精神視為新中國社會主義建設精神的體現。畫面中那支勇往直前的登山隊伍,正是“進行曲”精神的形象化呈現。

正如中央美術學院孫景波教授所言,《水晶世界進行曲》這幅畫所描繪的境界,既是許幸之對個人心路歷程的回味,也是面向未來的愿景。畫中蘊含著人類探索精神中那些美好、亮麗、平和與和諧的特質,其所抵達的境界,也正是許幸之藝術創作中的理想國。