一部“學術馬拉松”再出發 葛兆光《中國思想史·修訂本》首發

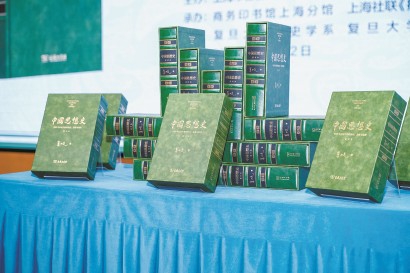

葛兆光《中國思想史·修訂本》上海首發。資料圖片

10月22日,上海圖書館(東館),一場承載著三十年學術深耕與二十五年修訂沉淀的文化盛事——《中國思想史·修訂本》首發式暨學術研討會拉開帷幕。

這部被譽為中國思想史研究領域“里程碑式”的巨著,出自復旦大學文科資深教授葛兆光之手。當日,來自國內高校、科研機構的數十位知名學者,以及出版界代表齊聚一堂,圍繞“知識、思想與信仰”的核心命題,展開一場跨越學術邊界的深度對話。

一部思想史的傳承

回顧1998年,葛兆光所著的《中國思想史》第一卷由復旦大學出版社出版,隨即在學界引發強烈反響——這部著作以“新資料激活新思考、新觀念撬動舊傳統”的魄力,將出土文獻、域外史料、民間善書等“邊緣材料”納入研究視野,首次明確提出將“一般知識、思想與信仰”從歷史背景推向前臺,重構了中國思想史的書寫框架。

2000年第二卷出版后,該書迅速成為高校相關專業核心教材,更被翻譯成英文、韓文等語種,成為國際漢學界了解中國傳統思想的重要參考。

25年后,《中國思想史·修訂本》的推出并非簡單的內容增補。據商務印書館介紹,此次修訂刪減了原書20余萬字冗余內容,使文本更顯凝練曉暢;同時吸納了21世紀以來思想史研究的新成果,新增數百條補注,涉及域外漢學新論、本土考古發現解讀等。

思想史需要“接地氣”

在首發式發言中,葛兆光以“學術馬拉松”比喻自己與《中國思想史》的淵源。“人文學術不像百米沖刺,拼的是長期的堅守與沉淀。”他回憶,寫作之初便希望打破“哲學史與思想史不分家”的困境,通過“一般知識、思想與信仰”的視角,讓思想史從“懸浮的概念”落到真實的社會語境中——“過去我們總講孔子、朱熹的思想,但普通人如何生活、如何理解世界?那些沒被寫入經典的常識、習俗、信仰,才是支撐社會運行的思想根基。”

談及修訂過程,葛兆光坦言“吹毛求疵”是常態。他特別感謝國際學界的反饋,提及英文譯者杜邁可、丘慧芬耗時20年翻譯全書,讓這部著作得以在馮友蘭《中國哲學史》后,成為第二部完整進入西方學界的中國思想史著作。“我75歲了,親歷過太多時代變化。這些經歷讓我明白,研究傳統思想史不能脫離現實關懷——只有理解當下,才能更深刻地讀懂過去。”

對于思想史研究的核心命題,葛兆光提出,思想史應當“拒絕空白”,關注那些被傳統研究忽略的“平庸時代”:“隋至唐初、明初到王陽明之前,常被認為是‘沒有思想的時代’,但通過《法苑珠林》《六典》等類書,我們能看到當時人的知識結構與思維方式,這恰恰是思想史最鮮活的部分。”他強調,思想史不是“直線向上的進步史”,不能只崇拜“新思想”,更要正視傳統中的“背陰面”:“如果只講光明的、進步的觀念,就失去了學術應有的反省意識。那些野蠻的、落后的、逐漸被淘汰的思想,更值得我們研究,因為它們藏著文化傳統的‘幽暗之處’。”

25年后依然熠熠生輝

上海市社聯主席徐炯指出,修訂本的出版是“上海社科界繁榮哲學社會科學的重要舉措”。他認為,該書“以獨特視角重構中國古代知識、思想與信仰的宏大圖景,為理解中華文明精神脈絡提供了關鍵參照”,其“突破傳統范式、關注‘一般思想’的研究路徑,正是哲學社會科學知識創新、理論創新、方法創新的生動實踐”。

商務印書館黨委書記、執行董事顧青透露,除已有的中英文、韓文版本外,正與荷蘭博睿出版社洽談英文修訂本出版,計劃拓展法語、西班牙語等多語種版本。“一部優秀的學術著作是活的生命體,出版的責任就是讓它更茁壯、更長壽,成為世界知識體系的一部分。”

復旦大學副校長汪源源從學術傳承角度評價,這部著作“以一己之力貫通先秦至1895年的思想脈絡”,延續了復旦大學思想史研究的深厚傳統。“從周予同先生開啟思想文化史研究,到朱維錚、姜義華先生的傳承,葛兆光先生2006年加盟復旦后,進一步拓展了‘從周邊看中國’等新領域,而《中國思想史·修訂本》的出版,更在復旦歷史學科百年之際,為年輕學者樹立了‘求真不輟、求新不止’的治學典范。”

資深出版人、商務印書館學術顧問賀圣遂作為首版《中國思想史》的出版參與者,感慨這部著作“25年后依然熠熠生輝”。

正如上海市社聯黨組書記王為松所言:“葛兆光先生的著作,為我們重新認識中國思想史搭建了框架。未來,我們期待更多學者沿著這個方向探索,讓中國思想的智慧在對話中煥發新生。”