圖繪“文學(xué)基層” ——改革初期地縣兩級(jí)的辦刊實(shí)踐概觀

內(nèi)容提要:在1978—1989年的改革初期,地級(jí)和縣級(jí)的基層文學(xué)生產(chǎn)高度活躍。主要由于文聯(lián)—作協(xié)系統(tǒng)和以群眾藝術(shù)館、文化館為核心的群眾文化系統(tǒng)這兩大系統(tǒng)在基層的作用,新時(shí)期文學(xué)在基層成為彌漫性的存在。改革初期僅兩大系統(tǒng)便創(chuàng)辦了3500—4500種基層綜合性文藝刊物,總的規(guī)模可以說達(dá)到了整個(gè)20世紀(jì)文學(xué)的巔峰。改革初期文學(xué)基層的“空前繁榮”有諸多原因,既因基層本身就是充滿活力的社會(huì)層,又恰逢群眾文化系統(tǒng)的大發(fā)展,還與期刊管理制度的過渡狀態(tài)、稿酬制度的恢復(fù)和出版印刷條件的改善等有關(guān)。兩大系統(tǒng)及其所辦基層刊物是“文學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施”,它們形成了文學(xué)基層,支撐了整個(gè)新時(shí)期文學(xué)的活躍與繁榮,構(gòu)筑了文學(xué)公共網(wǎng)絡(luò),使文學(xué)成為“整體的生活方式”的構(gòu)成性要素。

關(guān)鍵詞:新時(shí)期文學(xué) 文聯(lián)—作協(xié)系統(tǒng) 群文系統(tǒng) 文學(xué)基層

中國當(dāng)代文學(xué)史一般只包含全國性的與省域性的文學(xué)史,地級(jí)和縣級(jí)的文學(xué)圖景往往不在其中。在建立文學(xué)史研究與敘述的坐標(biāo)系時(shí),中央(全國)與地方(省份)、廟堂(官方)與民間也是更為常用的橫縱軸,基層與上層則甚少出現(xiàn)。可以說,“基層”是不知不覺地被排除出中國當(dāng)代文學(xué)史的范疇,是中國當(dāng)代文學(xué)史的“剩余”。然而,起碼自1942年《在延安文藝座談會(huì)上的講話》以來,文藝與人民大眾、文藝與工農(nóng)兵群眾的關(guān)系便成為文學(xué)實(shí)踐的核心維度,我們對(duì)中國當(dāng)代文學(xué)史的整體性、獨(dú)特性與復(fù)雜性的把握不能不將“最廣大的人民群眾”1所在的基層納入視野。

從這種必要的剩余性出發(fā),我們可以將文學(xué)體制中的地級(jí)、縣級(jí)及以下的文學(xué)場(chǎng)域理解為中國當(dāng)代文學(xué)的基層。筆者曾初步提出過中國當(dāng)代文學(xué)史的基層研究的可能性問題,并開展過微觀個(gè)案研究。2在此,筆者希望更進(jìn)一步,嘗試根據(jù)已收集到的數(shù)百份基層文藝刊物和其他史料,概覽性地梳理改革初期基層的文藝刊物的辦刊實(shí)踐,借此探索中國當(dāng)代文學(xué)史的基層圖景的整體性。

一、遍地開花:文學(xué)基層的辦刊主體

在中國當(dāng)代文學(xué)史上,有三次創(chuàng)刊時(shí)刻,第一次是1949—1950年,第二次是1956—1957年,第三次則是1978—1982年。3若從文學(xué)基層的視角來看,我們可以說,在改革之前,文學(xué)基層的辦刊實(shí)踐與上層基本重疊,但也略有差異,尤其要注意1958年、1971年這兩個(gè)歷史時(shí)間。

1958年至1959年,“大躍進(jìn)”浪潮中的人民公社化運(yùn)動(dòng)和新民歌運(yùn)動(dòng)前所未有地推動(dòng)了文藝的下沉,以至于出現(xiàn)了不少縣級(jí)出版機(jī)構(gòu)和公社級(jí)的文聯(lián)組織、刊物。例如,安徽省巢縣司集人民公社就成立了公社文聯(lián),組建文藝創(chuàng)作組267個(gè),創(chuàng)辦定期文藝刊物《司集文藝》。4 1971年,在周恩來的推動(dòng)下,召開了“文革”后第一次全國性的出版會(huì)議——“全國出版工作座談會(huì)”,期刊出版開始從大面積停刊癱瘓的狀況中走出,全國期刊出版種數(shù)從1970年的21種上升到1971年的72種,1972年上升到194種。5上層的復(fù)蘇也激活了基層。例如,據(jù)陳忠實(shí)回憶:“大約是1971年之后,文藝機(jī)構(gòu)和文藝創(chuàng)作開始恢復(fù)。我所在的西安郊區(qū),由文化館召集本區(qū)內(nèi)的業(yè)余文學(xué)作者開會(huì),創(chuàng)辦了《郊區(qū)文藝》自編自印的文學(xué)刊物。”6 1971年以后,文藝的復(fù)蘇持續(xù)進(jìn)行,直至“文革”結(jié)束后迎來躍進(jìn)式發(fā)展。或許可以說,改革初期文藝的復(fù)蘇和繁榮,其直接的前奏應(yīng)該追溯至1971年,這對(duì)于文學(xué)基層及其辦刊實(shí)踐來說恐怕尤其如此。

在整個(gè)改革初期(筆者將1978—1989年都稱為“改革初期”),如果說文學(xué)上層(以北京、上海等全國性的重要城市為代表)和中層(以其他重要省會(huì)城市為代表)的文藝刊物的創(chuàng)刊集中在1978—1982年的話,基層文藝刊物的創(chuàng)刊潮則起碼持續(xù)到1985年,之后雖有所低落,但依然延續(xù)到1980 年代末。其中1979年和1984年這兩個(gè)年份尤為值得注意。1979年改革初起,也是中華人民共和國成立30周年,1984年則是35周年,國慶的重要時(shí)刻與改革的萬象更新互相推動(dòng),使得這兩個(gè)年份的基層創(chuàng)刊(包括復(fù)刊和改刊)尤其密集。借助重大歷史事件使創(chuàng)刊合法化和“事件化”,這種辦刊策略在基層極為普遍也相當(dāng)關(guān)鍵。直接的原因,或許是基層文藝工作者處在高度組織化的文學(xué)體制之中的底層,所能調(diào)動(dòng)的資源較為匱乏,這迫使他們既需要不斷地借助重大歷史事件來賦予、維系和鞏固基層刊物的合法性,也需要直接地訴諸重大事件來要求主管部門給予更多的資源傾斜。同樣,文學(xué)組織內(nèi)部的變動(dòng)也會(huì)引發(fā)資源的重組,從而產(chǎn)生辦刊的組織動(dòng)力。例如,1979年四次文代會(huì)后文聯(lián)—作協(xié)系統(tǒng)開始加速重建和恢復(fù),1984年以后基層文聯(lián)—作協(xié)組織開始規(guī)模化建立,這些組織性變動(dòng)也都推動(dòng)了基層刊物的創(chuàng)辦,很多基層刊物都是在文聯(lián)—作協(xié)組織組建的同時(shí)或稍后創(chuàng)辦的。

筆者曾指出,在新中國成立以后的前四十年里,中國當(dāng)代文學(xué)體制不僅僅是文聯(lián)—作協(xié)系統(tǒng),而且也包括以(地級(jí)為主的)群眾藝術(shù)館、(縣級(jí)為主的)文化館及其主管部門文化局7為主體制度的群眾文化系統(tǒng)(簡稱“群文系統(tǒng)”),特別是在1980年代中前期,由于縣級(jí)文聯(lián)—作協(xié)組織在大部分縣域的缺席,群文系統(tǒng)承擔(dān)了重要的文學(xué)生產(chǎn)功能。8 1980年代中期以后,縣級(jí)文聯(lián)—作協(xié)組織加快組建,其文學(xué)生產(chǎn)的任務(wù)也日益吃重,在整體上與群文系統(tǒng)的縣級(jí)組織協(xié)作共生。當(dāng)然,在地級(jí)層面,文聯(lián)—作協(xié)系統(tǒng)的文學(xué)生產(chǎn)毫無疑義地占據(jù)著主導(dǎo)。不過這只是基本情況,細(xì)究起來,尚有更具體的肌理和更復(fù)雜的脈絡(luò)。

讓我們先從地級(jí)的情況談起。在改革初期,地級(jí)文聯(lián)—作協(xié)組織的組建率一般而言較高。在1950—1970年代,文聯(lián)—作協(xié)系統(tǒng)深入到了部分地市一級(jí),1979年四次文代會(huì)后,地級(jí)文聯(lián)—作協(xié)組織開始加速復(fù)蘇和新建。例如,在江蘇,“十七年”時(shí)期就已成立相關(guān)文聯(lián)—作協(xié)組織的地區(qū)如常州、蘇州、揚(yáng)州等在改革初期加速復(fù)建,1980年徐州、南通、連云港則是新成立文學(xué)工作者協(xié)會(huì)(后改為作家協(xié)會(huì))或相關(guān)組織,無錫市1981年、鹽城市1984年也都成立了相關(guān)組織。9不過,全國性地看,改革初期文聯(lián)—作協(xié)組織也并非全部覆蓋地市一級(jí)。例如,1986年之前,廣西壯族自治區(qū)共13個(gè)地市,組建地級(jí)文聯(lián)8個(gè),到1991年,仍有一個(gè)地市沒有成立文聯(lián)。截至1991年的統(tǒng)計(jì),全國地級(jí)文聯(lián)平均組建率也只達(dá)到85%。10相比而言,在改革初期,地級(jí)群文組織則往往建制更為齊全。地級(jí)文化局或類似部門是必定有的,絕大部分地市也都會(huì)設(shè)立群眾藝術(shù)館(簡稱“群藝館”)或文化館,到1985年,群藝館已有335個(gè),1989年增長到366個(gè),而這兩個(gè)年份全國地級(jí)區(qū)劃分別為327個(gè)和336個(gè),也就是說,從1980年代中期開始,除去省級(jí)群藝館,基本上每個(gè)地級(jí)區(qū)劃內(nèi)都有群藝館。11

在改革初期,存在文聯(lián)—作協(xié)組織的地市一般會(huì)相應(yīng)地創(chuàng)辦文藝刊物,這些刊物有的公開發(fā)行,有的則用于內(nèi)部交流,其中不乏有超地域的影響力的。例如,云南個(gè)舊市文聯(lián)主辦的《個(gè)舊文藝》由于較早開展刊授活動(dòng)而影響甚廣,發(fā)行量曾達(dá)到7萬冊(cè);12吉林省吉林市文聯(lián)主辦的老牌文藝刊物《江城》1979年復(fù)刊后全國發(fā)行,1980年編輯部在北京召開顧問作家座談會(huì)以擴(kuò)大影響,此前此后亦持續(xù)與著名作家交流互動(dòng),一時(shí)頗為人所知,1981年刊物開始發(fā)行通俗文學(xué)增刊,發(fā)行量達(dá)到120萬冊(cè),1984年改刊為《江城短篇小說》,繼續(xù)以靈活的辦刊方針發(fā)揮作用。13地級(jí)刊物一度對(duì)省級(jí)刊物構(gòu)成了挑戰(zhàn)。1983年,二十五種地級(jí)文學(xué)刊物的發(fā)行量比上年平均增長了1.3%,而省級(jí)文學(xué)刊物除極少數(shù)例外,發(fā)行量均有不同程度的下跌,最多的甚至達(dá)到69%。14對(duì)于很多基層作者來說,能發(fā)表在地級(jí)刊物上,已然是不小的鼓勵(lì)和榮譽(yù)。例如,莫言最早的五篇小說就是發(fā)表在河北保定市文聯(lián)1979年創(chuàng)辦的《蓮池》上,他曾表白:“我不敢想象,如果沒有《蓮池》給我的勇氣,我會(huì)不會(huì)成為一個(gè)作家”,因此之故,他“對(duì)所有的地區(qū)級(jí)刊物是懷有深情的”15。

除了地級(jí)文聯(lián)—作協(xié)組織單獨(dú)創(chuàng)辦的刊物之外,同級(jí)的其他刊物的創(chuàng)辦較多的是如下三種情況。其一,文聯(lián)—作協(xié)系統(tǒng)與群文系統(tǒng)合辦,往往是與地區(qū)文化局或類似部門合辦。例如1978年改刊的《山東牡丹》是山東菏澤地區(qū)文化局和地區(qū)文聯(lián)共同主辦,1983年改刊的《海中洲》(原名《舟山文藝》)是浙江舟山地區(qū)文化局、地區(qū)文聯(lián)合辦;1985年改刊的《五色泉》(原名《梅江文藝》)系廣東梅縣地區(qū)文化處、地區(qū)文聯(lián)合辦。其二,由群文系統(tǒng)主辦,一般是落在群藝館或地區(qū)文化局(地區(qū)文化局主辦刊物的具體編輯工作有時(shí)候也由下轄群藝館或文化館承擔(dān))。例如,《錫林郭勒》1980年創(chuàng)刊,內(nèi)蒙古錫林郭勒盟文體處主辦;《烏江》1981年創(chuàng)刊,四川涪陵地區(qū)文化局主辦;《塔爾巴哈臺(tái)》1982年創(chuàng)刊,新疆塔城地區(qū)文教處主辦;1984年安徽安慶市群藝館創(chuàng)辦《宜城文藝》,1985年江蘇鎮(zhèn)江市群藝館創(chuàng)辦《北固樓》等。其三,群文系統(tǒng)與地區(qū)宣傳部合辦。例如,《飛天》1979年創(chuàng)刊,1981年改名為《陽關(guān)》,甘肅酒泉地委宣傳部、行署文體處合辦;《綿陽文藝》1977年創(chuàng)刊,1981年改名為《劍南》,四川綿陽地委宣傳部、地區(qū)文化局合辦。

這些情況出現(xiàn)的部分原因在于文聯(lián)—作協(xié)系統(tǒng)在某些地區(qū)的不完善或缺失,但總體來說,地級(jí)文聯(lián)—作協(xié)組織是活躍性的存在,承擔(dān)了地區(qū)性文學(xué)生產(chǎn)的主要任務(wù),這迫使同級(jí)群文組織與之有所分工。例如,1974年河南商丘地區(qū)群藝館創(chuàng)辦《商丘文藝》,1982年改為《豫東》,由地區(qū)一級(jí)的文化局、文聯(lián)、群藝館三方聯(lián)辦,到1986年,《豫東》再改為《豫東文學(xué)》,移交地區(qū)文聯(lián)主辦。16又如,1979年浙江金華群藝館創(chuàng)辦綜合性文藝季刊《金華文藝》,1981年《金華文藝》轉(zhuǎn)交市文聯(lián),群藝館新辦《園地》雜志,同年更名為《藝術(shù)館》,刊載內(nèi)容偏重藝術(shù)類。17再如,1981年甘肅甘南藏族自治州群藝館創(chuàng)辦《格桑花》,同年甘南州文聯(lián)成立,出刊3期的《格桑花》便移交州文聯(lián)主辦,群藝館再另辦《群藝》,以刊載群眾藝術(shù)類作品為主。18可以說,在改革初期的部分地區(qū),群藝館因先于文聯(lián)—作協(xié)組織復(fù)建或恢復(fù)工作,其建制也較為完善,往往先創(chuàng)辦文藝刊物,待地級(jí)文聯(lián)—作協(xié)組織步入正軌后,再將刊物移交給文聯(lián)—作協(xié)組織,自身則主要承擔(dān)藝術(shù)性的工作并創(chuàng)辦相應(yīng)的刊物。也就是說,地區(qū)一級(jí)的文學(xué)生產(chǎn)功能的承擔(dān)主體有時(shí)會(huì)發(fā)生相互轉(zhuǎn)移的情況,這種相互轉(zhuǎn)移也就是文學(xué)制度與文學(xué)生產(chǎn)在基層演變遷移的過程。19

地級(jí)刊物還有一種情況,那就是以雜志社的名義編輯出版的刊物。例如,1979年河北保定文聯(lián)創(chuàng)刊的《蓮池》于1984年改名為《小說創(chuàng)作》,刊物標(biāo)明是“《小說創(chuàng)作》編輯部”主辦,保定文聯(lián)變更為主管單位;《關(guān)東文學(xué)》1984年創(chuàng)刊,刊物標(biāo)明編輯單位為“《關(guān)東文學(xué)》編輯部”;山東煙臺(tái)地區(qū)1982年創(chuàng)刊的《膠東文學(xué)》,四川達(dá)縣地區(qū)1979年創(chuàng)刊的《巴山文藝》,也都是如此。這些刊物的編輯部單獨(dú)署名有時(shí)意味著刊物與主管單位(通常是文聯(lián)—作協(xié)組織)的原有組織關(guān)系發(fā)生了變動(dòng),例如《關(guān)東文學(xué)》的發(fā)刊詞明確說明刊物“是由機(jī)構(gòu)改革后的吉林省遼源市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)主辦的”,有時(shí)則意味著這些單獨(dú)署名的刊物需要承擔(dān)自負(fù)盈虧的主體責(zé)任,甚至有可能是為了發(fā)揚(yáng)民主,表明期刊編輯的自主性。20

除了以上情況,一些社會(huì)性單位也多有辦刊實(shí)踐。例如,1979年湖北第一建工局政治部宣傳部創(chuàng)辦《新芽》,1979年創(chuàng)刊的《甌江》系浙江溫州市建國30周年征文辦公室所創(chuàng)辦,1981年寶雞市計(jì)劃生育辦公室、寶雞市群眾藝術(shù)館、寶雞市渭濱區(qū)文化館三家聯(lián)辦以宣傳計(jì)劃生育為主要宗旨的不定期綜合性文藝刊物《蓓蕾》,本鋼黨委宣傳部1984年出版《本鋼文藝》試刊號(hào),1985年遼河石油勘探局宣傳部創(chuàng)辦《油海潮》等。隨著文學(xué)領(lǐng)域的市場(chǎng)化改革的深入,文聯(lián)—作協(xié)組織開始聯(lián)合社會(huì)性單位辦刊,例如,1988年山東泰安市文聯(lián)和市總工會(huì)聯(lián)合創(chuàng)辦《探海石》,宣稱刊物“愿做企業(yè)家的知音。發(fā)表反映企業(yè)家精神風(fēng)貌,介紹企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成功之道的報(bào)告文學(xué)作品”(發(fā)刊詞)。1989年內(nèi)蒙古赤峰市文聯(lián)聯(lián)合市郊區(qū)林業(yè)局創(chuàng)辦《綠野》(林業(yè)文學(xué)專輯),封底明確標(biāo)明刊物的贊助商為“國營老府林場(chǎng)、國營當(dāng)鋪地苗圃”。一些經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)的社會(huì)性單位甚至直接下場(chǎng),一嘗文學(xué)夢(mèng)。例如,1987年二汽發(fā)動(dòng)機(jī)廠創(chuàng)辦《晨曦》,“以謳歌工作在我廠各條戰(zhàn)線上的先進(jìn)人物,模范事跡,提高全廠精神文明為己任”(發(fā)刊詞);1988年中國農(nóng)行湖北黃岡地區(qū)支行創(chuàng)辦《農(nóng)金文藝》,“以活躍農(nóng)村金融系統(tǒng)職工文化生活,培植農(nóng)村金融文學(xué)、藝術(shù)創(chuàng)作人才,繁榮農(nóng)村金融文學(xué)、藝術(shù)創(chuàng)作為宗旨”(創(chuàng)刊號(hào)稿約);同年,湖南龍山卷煙廠創(chuàng)辦《龍蝦花》,宣稱要“把一株嫩弱的文學(xué)幼苗移向企業(yè)這塊土壤”(創(chuàng)刊詞);1989年安徽蚌埠煙草分公司、蚌埠卷煙廠也創(chuàng)辦《東海文學(xué)》,創(chuàng)刊詞寄望于刊物“展示時(shí)代的形象,美化我們的生活”。

改革開放之前,文聯(lián)—作協(xié)系統(tǒng)較少深入縣域,直到1980年代中期,縣級(jí)文聯(lián)—作協(xié)組織才開始在全國范圍內(nèi)規(guī)模性地組建,但直到1991年的統(tǒng)計(jì),全國縣級(jí)文聯(lián)平均組建率僅為50%。21因此,縣級(jí)辦刊單位主要是群文單位,特別是縣級(jí)文化館,其辦刊形式相較地級(jí)刊物而言也更無一定之規(guī):或半公開發(fā)行或內(nèi)部交流,或鉛印或油印,或報(bào)或刊,厚薄不定,端賴于辦刊單位的經(jīng)費(fèi)、稿源和辦刊人員及其辦刊素養(yǎng)等的差異性狀況。1999年出版的《中國文化館志》收錄了各地文化館提交的簡要館志,其中收錄北京市19個(gè)區(qū)縣文化館志,有10個(gè)明確記載創(chuàng)辦過刊物,收錄陜西省73個(gè)區(qū)縣文化館志,40個(gè)明確記載創(chuàng)辦過刊物,這些刊物絕大部分都是改革初期所創(chuàng)辦。22要特別提及的是鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)的文化站也有辦刊經(jīng)歷。例如,筆者就搜集到一份浙江臨海縣城關(guān)鎮(zhèn)文化站1983年創(chuàng)辦的《海風(fēng)》,由此可以想見改革初期縣級(jí)文化館及以下單位辦刊的熱情和密集程度。其次則是縣級(jí)文聯(lián)—作協(xié)組織。如上所論,縣級(jí)文聯(lián)—作協(xié)的組建率不高,一旦組建,則往往會(huì)相應(yīng)地創(chuàng)辦刊物。例如,山西陽城縣1984年成立陽城縣文聯(lián),隨即創(chuàng)辦《獲澤文藝》(1986年改名為《靈泉》),1986年河南溫縣文聯(lián)成立,隨即創(chuàng)辦《溫泉》。也有文聯(lián)組織與群文單位合辦的,例如,1984年四川理縣文聯(lián)與縣文化館聯(lián)合創(chuàng)刊《清泉》,1986年四川新都縣文聯(lián)與文化館共同出版《桂湖》改刊號(hào)。也有尚未正式成立文聯(lián)相關(guān)組織便嘗試辦刊的,例如1984年湖南慈利縣文聯(lián)籌備組就聯(lián)合索溪峪自然保護(hù)區(qū)管理區(qū)共同創(chuàng)辦《索溪》。此外,一些與文聯(lián)組織功能接近的基層組織也有辦刊經(jīng)歷,例如1988年四川宜賓市江北文學(xué)創(chuàng)作聯(lián)誼會(huì)創(chuàng)辦《流杯池》。

在縣域里,文聯(lián)—作協(xié)組織和群文單位之外,尚有其他組織參與創(chuàng)辦刊物,其中就有政府相關(guān)部門。例如路遙曾深度參與的《山花》雜志最初系陜西延川縣工農(nóng)兵文藝宣傳隊(duì)創(chuàng)辦,歸口縣政府宣傳部門;又如,1984年江蘇徐州市賈汪區(qū)宣傳部創(chuàng)辦《賈汪文藝》,1986年湖北棗陽縣團(tuán)縣委和文化館合辦改刊號(hào)《白水》,1986年廣西那坡縣民族事務(wù)委員會(huì)與縣文化局共同主辦《邊疆民族文藝》。也有基層文學(xué)社。例如,1979年創(chuàng)辦的油印刊物《愛好者》,系浙江臨海縣《愛好者》青年文學(xué)社所創(chuàng)辦,“是由我們這些業(yè)余文學(xué)愛好者,出于自身的愛好而匯集起來刊辦的一個(gè)綜合性文學(xué)刊物”。還有基層創(chuàng)作中心。例如,1984年創(chuàng)刊的《河?xùn)|文藝》是天津河?xùn)|區(qū)群眾文藝創(chuàng)作中心組主辦的綜合性文藝季刊。

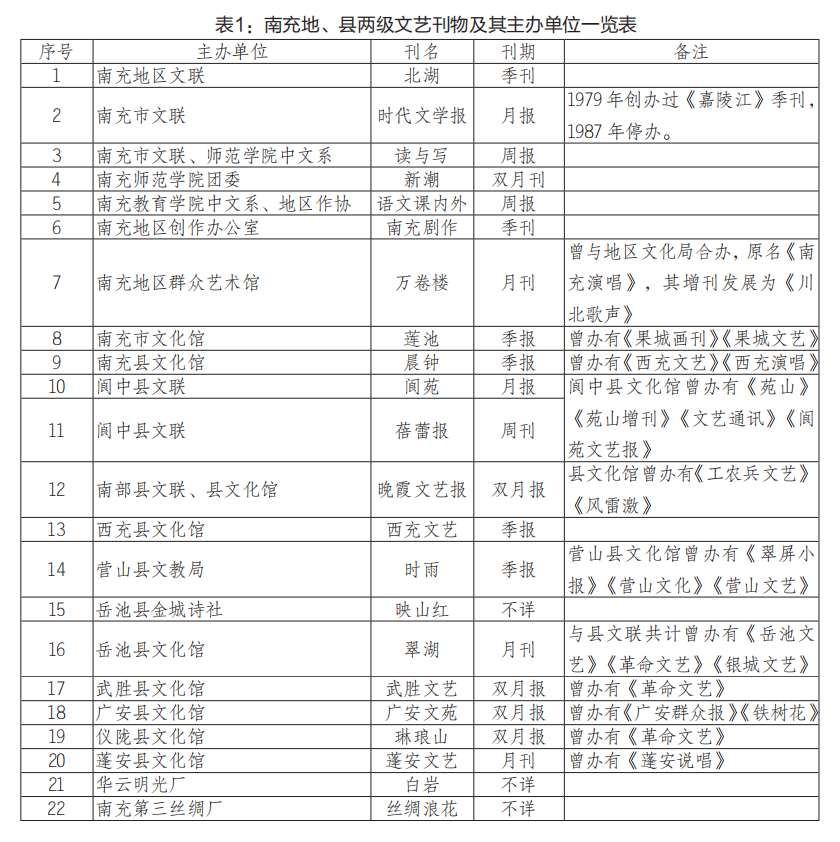

為了更加具象,筆者以1990年由四川南充地委宣傳部和地區(qū)文化局共同整理發(fā)布的官方文件為根據(jù),結(jié)合當(dāng)?shù)匚幕囆g(shù)志,23整理出直到1990年仍然在辦的南充地、縣兩級(jí)文藝刊物及其主辦單位如下:

從列表可以看到,在改革初期的南充,文學(xué)生產(chǎn)是如此活躍,以至于幾乎每一個(gè)群文單位和文聯(lián)—作協(xié)組織都有辦刊經(jīng)歷,其他如高職院校、詩社、創(chuàng)作室、工廠等也都積極地介入文學(xué)生產(chǎn)。在地區(qū)一級(jí),有辦刊實(shí)力的單位相對(duì)較多,諸如文聯(lián)、作協(xié)、地區(qū)創(chuàng)作室、群藝館、學(xué)院中文系、工廠都在辦刊,縣一級(jí)則主要依賴縣文化館和縣文聯(lián)來創(chuàng)辦,尤以文化館最為活躍。南充的例子當(dāng)然有其特殊性,但依然大致展示了基層文學(xué)生產(chǎn)的制度主體與辦刊單位的多樣性與活躍程度,同時(shí)也可以看到,文聯(lián)—作協(xié)系統(tǒng)是地區(qū)一級(jí)的辦刊主體,縣一級(jí)則由建制更健全的文化館承擔(dān)主要的文學(xué)生產(chǎn)功能。

總的來說,在改革初期,以文聯(lián)—作協(xié)系統(tǒng)和群文系統(tǒng)為主體,輔之以其他組織和單位的積極介入,基層的文學(xué)生產(chǎn)高度活躍,幾乎是遍地開花,新時(shí)期文學(xué)由此成為彌漫性的存在。這對(duì)于今天來說,恐怕已然是無法復(fù)現(xiàn)的文學(xué)盛況了。

二、數(shù)不勝數(shù):文學(xué)基層的刊物規(guī)模

如果我們主要考慮包含有小說、現(xiàn)代詩歌、散文等文類且具有一定持續(xù)性的綜合性文藝刊物,那么改革初期的文學(xué)基層到底存在多少種刊物呢?筆者尚未找到完整的統(tǒng)計(jì)資料。1980年,周揚(yáng)在全國文學(xué)期刊編輯工作會(huì)議上說,“現(xiàn)在文藝刊物空前之多,應(yīng)該說是好現(xiàn)象”“現(xiàn)在我們文學(xué)期刊有一百多種,我們絕不可等閑視之”。24周揚(yáng)所估計(jì)的刊物基本不包含基層刊物。1981年,《羊城晚報(bào)》刊載短訊,“據(jù)《文藝報(bào)》編輯部的初步調(diào)查統(tǒng)計(jì),全國各省、地、市級(jí)文藝期刊目前已達(dá)六百三十四種,這是近年來我國文藝事業(yè)蓬勃發(fā)展的一個(gè)標(biāo)志。在二十九個(gè)省、直轄市、自治區(qū)中,擁有文藝期刊最多的是北京市,共有文、音、美、劇、電影、舞蹈、攝影等各種文藝門類的期刊七十一種;其次是河南,四十一種,上海三十八種;云南、河北兩省同為三十一種;四川、陜西同為三十種。西藏和青海是擁有文藝期刊最少的地區(qū),同為四種。文藝期刊種類繁多。文學(xué)期刊占有較大比重,二十九個(gè)省市中,有二十七個(gè)省市辦有專業(yè)文學(xué)刊物,十九個(gè)省市辦有專業(yè)戲劇刊物,十五個(gè)省市辦有專業(yè)電影刊物,其他如音樂、舞蹈、攝影、古典文學(xué)研究等,也為數(shù)不少”25。整體上看,1978年文學(xué)、藝術(shù)期刊合計(jì)71種,印數(shù)7000萬冊(cè),到1989年為662種、2.6億多冊(cè),十年間種數(shù)增長近10倍,印數(shù)增長近4倍,但其中也不包含基層刊物的統(tǒng)計(jì)。26

1984年底,林默涵致信丁玲,其中談道:“最近,我到云南去,走了三十多個(gè)縣,發(fā)現(xiàn)文藝刊物多如牛毛。”27一省的基層刊物便如此之多,全國可想而知。但到底有多少種基層刊物呢?1985年出版的《新時(shí)期文學(xué)六年》(由中國社會(huì)科學(xué)院文學(xué)研究所編寫)粗略地論及,到1982年,省級(jí)以上文藝刊物超過200種,且“據(jù)不完全的統(tǒng)計(jì),如果包括專區(qū)和縣一級(jí)創(chuàng)辦的文學(xué)刊物在內(nèi),全國文學(xué)刊物已超過千種”28。劉錫誠則認(rèn)為,僅僅在1980年,“國內(nèi)大型文學(xué)叢刊26家,中央和省、市、自治區(qū)一級(jí)的文學(xué)刊物180種,地區(qū)、縣以下的文學(xué)刊物2000種以上”29。可以看到,關(guān)于基層文藝刊物的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)是基本欠缺的,僅有的統(tǒng)計(jì)也差異相當(dāng)大。為此,筆者嘗試再做一估算,希望能夠大致圈定全國基層刊物的數(shù)量范圍。

如上文所論,文聯(lián)—作協(xié)系統(tǒng)和群文系統(tǒng)是文學(xué)基層的辦刊主體,我們可以嘗試估算這兩個(gè)系統(tǒng)在文學(xué)基層所創(chuàng)辦的綜合性文藝刊物的數(shù)量范圍。

先看基層文化館的刊物規(guī)模。筆者以《中國文化館志》為基本資料來估算。《中國文化館志》系中國藝術(shù)館籌備處主編,收集了全國1637個(gè)文化館的簡明館志,館志由各文化館自行編撰,“成稿后又經(jīng)當(dāng)?shù)匚幕鞴懿块T審閱,而后經(jīng)省級(jí)群眾藝術(shù)館初審、修改。因此,志稿所述史實(shí)比較準(zhǔn)確、可靠”30。在具體操作上,筆者以1970年代到1980年代末為統(tǒng)計(jì)區(qū)間,逐一統(tǒng)計(jì)各館志記載的創(chuàng)辦過綜合性文藝報(bào)紙或期刊(單純的演唱、故事、曲藝等民間文藝報(bào)刊不算在內(nèi))的文化館數(shù)量。之所以從1970年代開始,是因如上文已論及的,1971年后基層文藝生產(chǎn)已加速復(fù)蘇,而70年代有辦刊經(jīng)歷的基層文化館在1980年代也往往接辦。統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,在現(xiàn)有1637個(gè)文化館中,有此類辦刊(報(bào))記錄的文化館數(shù)量約為730個(gè),占比約為45%。由于各種原因,《中國文化館志》對(duì)各地文化館的收集不全面,同時(shí)各館志記錄上也有諸多遺漏。例如,據(jù)筆者調(diào)查和收集,陜西大荔縣1981年創(chuàng)辦過《大荔文藝》,浙江遂昌縣文化館所辦《遂昌文藝》直到1979年仍然持續(xù),這些都不見于《中國文化館志》中的相應(yīng)館志。綜合如上信息,筆者初步估計(jì),改革初期各基層文化館辦有綜合性文藝刊物的比例不低于50%。以1984年全國文化館數(shù)量達(dá)到前所未有、后亦不及的頂峰3016個(gè)為總數(shù),則不少于1500個(gè)基層文化館在改革初期辦有刊物,也就是說,即使排除一館多刊的情況,基層文化館也辦有不少于1500種綜合性文藝刊物。同時(shí),我們還可以考慮文化館下屬的鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站的辦刊情況。例如,浙江臨安縣“80年代全縣39個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)普及文化站,有27個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)辦了鄉(xiāng)土文藝刊物”31。又如,在1980年代,甘肅莊浪縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)“臥龍、萬泉、南坪都建立文藝創(chuàng)作小組,臥龍文化站辦的《春柳》,萬泉?jiǎng)?chuàng)作組辦的《小草》,以及小煤窯工人自己辦的《煤黑子》,都選登自己的作品”32。但鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)刊物已然無法統(tǒng)計(jì)。基于如上情況,改革初期各地文化館辦刊數(shù)量的較合理范圍或?yàn)?500—2000種。

省、地兩級(jí)往往辦有群藝館,部分地級(jí)文化館在改革初期升格為群藝館,這里我們只考察地級(jí)群藝館。由于群藝館在文藝上的功能主要是為本地區(qū)下屬的群文單位提供演藝資料、舉辦群文單位的相關(guān)培訓(xùn)和文藝演出活動(dòng),因此,大部分群藝館創(chuàng)辦的文藝刊物以演藝、藝術(shù)或綜合性群眾文化資訊為主。33然而,隨著改革初期文學(xué)熱潮席卷基層,群藝館實(shí)際上也相當(dāng)程度地兼辦或主辦綜合性文藝刊物。筆者根據(jù)與《中國文化館志》具有同樣編纂性質(zhì)的《中國群眾藝術(shù)館志》來估算辦過綜合性文藝刊物的群藝館數(shù)量。《中國群眾藝術(shù)館志》收錄了除省級(jí)、省會(huì)和副省級(jí)城市之外的地級(jí)群藝館262個(gè),其中107個(gè)有創(chuàng)辦綜合性文藝刊物的記錄,占比40.8%。如以此比例推至1989年全國330個(gè)左右地區(qū)一級(jí)的群藝館總數(shù),則約有130個(gè)辦刊的群藝館,即使同樣排除一館多刊的情況,34也有130種左右的文藝刊物。

在這些群藝館中,不乏有影響的刊物。例如,江蘇鎮(zhèn)江市群藝館1985年創(chuàng)辦《北固樓》綜合性文藝刊物,至1994年,“館內(nèi)刊物共發(fā)表百余萬字的作品,發(fā)行百余萬份”35。又如,“以培訓(xùn)和輔導(dǎo)全區(qū)文學(xué)作者為宗旨的館辦綜合性文學(xué)期刊《赤壁》(1959年創(chuàng)刊,為湖北省8種公開發(fā)行文學(xué)期刊之一),36年來,堅(jiān)持不懈地扶植新人新作,成績斐然。聯(lián)系作者3000余人,建立重點(diǎn)作者檔案300余人。60年代的嚴(yán)亞楚、80年代的熊召政、姜天民,90年代的劉醒龍、何存中……都是從《赤壁》走出來的,成為全省、全國有影響的作家和詩人”36。陜西咸陽市群藝館1972年曾創(chuàng)辦文藝期刊《新作》,同年停刊,1973年出版《咸陽文藝》雜志1期,1978年《新作》復(fù)刊,至1980年共出12期,陜西作家鄒志安、程海、王曉新等就是在《新作》及《咸陽文藝》上起步的。37

除了群藝館,還有一些地級(jí)文化局(文化處)乃至縣級(jí)文化局(文教局)參與創(chuàng)辦刊物,這已經(jīng)在上節(jié)有所論及。此處還可以舉出一些例子,例如,在四川,《涪江文藝》(后改為《劍南》)、《沫水》《沱江文藝》《涼山文藝》等均由各地區(qū)文化局主辦。其中《沱江文藝》1974年創(chuàng)刊,初為不定期刊物,由內(nèi)江地區(qū)文教局創(chuàng)作室主辦,1977年后改為綜合性文藝刊物,1981年開始省內(nèi)公開發(fā)行,周克芹的《許茂和他的女兒們》便是1979年在這一刊物上首發(fā),1981年《中國年鑒》輯有《沱江文藝》條目,四川省廣播、電視臺(tái)都作過介紹。38但總體來說,地、縣兩級(jí)文化局參與創(chuàng)刊刊物的數(shù)量難以統(tǒng)計(jì)。中國報(bào)刊報(bào)社編輯出版的1987年版《中國報(bào)刊大全》的郵發(fā)期刊里只有4種為地區(qū)一級(jí)文化局(文化處)主辦,非郵發(fā)部分則有15種,合計(jì)19種,這在郵發(fā)和非郵發(fā)的共計(jì)160余種基層文藝刊物中占比約12%。縣級(jí)文化局(文教局)辦刊規(guī)模就更加難以統(tǒng)計(jì),基本沒有全國性的統(tǒng)計(jì)資料可以憑依。我們?nèi)粢?0%作為地、縣兩級(jí)文化局的辦刊比例,以1980年代全國地、縣兩級(jí)區(qū)劃約3100作為總數(shù),則約有300種刊物。

總體上說,在改革初期,文化館、群藝館和文化局(文化處)合為一體計(jì)算,基層群文系統(tǒng)所創(chuàng)辦的地、縣兩級(jí)的綜合性文藝刊物的較合理估計(jì)或?yàn)?000—2500種。

再看文聯(lián)—作協(xié)系統(tǒng)。首先看地區(qū)一級(jí)的刊物。上文已論及,1991年時(shí)全國地級(jí)文聯(lián)平均組建率只達(dá)到85%。那么這些地區(qū)文聯(lián)組織的辦刊率具體如何呢?我們以《中國郵發(fā)報(bào)刊大全》來作初步統(tǒng)計(jì)。1985年,經(jīng)《中國報(bào)刊》和郵電部報(bào)刊發(fā)行局審校的《中國郵發(fā)報(bào)刊大全(1985年版)》出版,依其“前言”所說,這是“我國第一部大型郵發(fā)報(bào)刊資料工具書”,“《中國郵發(fā)報(bào)刊大全》收集了1985年上半年(還包括一部分下半年的)交付郵發(fā)的報(bào)紙948種、雜志2953種,并附錄一部分非郵發(fā)的報(bào)刊”。在郵發(fā)期刊中,以文學(xué)、文藝、詩歌、散文、小說為分類的文藝刊物244種,其中基層文藝刊物約90種,少數(shù)民族語言的文藝刊物32種,其中基層文藝刊物約15種。合計(jì)276種文藝刊物中有基層文藝刊物約105種,它們?nèi)慷际堑丶?jí)刊物,無縣一級(jí)。105種基層文藝刊物中,80種都是地級(jí)文聯(lián)—作協(xié)組織作為唯一主辦方(另有4種是文聯(lián)—作協(xié)組織與其他單位合辦)。1985年有地級(jí)區(qū)劃數(shù)327個(gè),公開發(fā)行的地級(jí)文聯(lián)—作協(xié)系統(tǒng)的文藝刊物約占1/4。但這一統(tǒng)計(jì)對(duì)非郵發(fā)的刊物統(tǒng)計(jì)不全,也未統(tǒng)計(jì)屬于內(nèi)部交流性質(zhì)的文藝刊物。

到了1987年版,《中國郵發(fā)報(bào)刊大全》改名為《中國報(bào)刊大全》,“前言”介紹此書“首次增加了非郵發(fā)部分,是目前全國最全面、最系統(tǒng)的介紹各種報(bào)刊的大型工具書”。郵發(fā)部分“搜集了1987年交郵局發(fā)行的全部報(bào)紙和雜志”,非郵發(fā)部分“搜集了1987年經(jīng)國家出版局和各省、直轄市、自治區(qū)出版部門批準(zhǔn)出版的全部非郵發(fā)報(bào)紙和雜志”。經(jīng)過篩選,郵發(fā)部分大約有220種文藝刊物(不含少年兒童文藝刊物),其中約有80種符合條件的基層文藝刊物,這些基層文藝刊物中有約60種是文聯(lián)—作協(xié)組織作為唯一主辦方。在非郵發(fā)部分,大約有140種(不含少年兒童文藝刊物),其中約80種符合條件的基層文藝刊物,當(dāng)中也有約60種基層刊物是文聯(lián)—作協(xié)系統(tǒng)作為唯一主辦方。兩者合計(jì),三百六十余種文藝刊物中約160種基層文藝刊物,其中約120種是文聯(lián)—作協(xié)系統(tǒng)作為唯一主辦方。1987年全國地級(jí)行政區(qū)劃326個(gè),地級(jí)文聯(lián)—作協(xié)組織的郵發(fā)與非郵發(fā)文藝刊物約占所有地級(jí)區(qū)劃的40%。1989年版《中國報(bào)刊大全》只發(fā)布了郵發(fā)期刊名錄,約185種文藝期刊中僅有約25種基層文藝刊物,“少數(shù)民族文學(xué)期刊”合乎條件的39種文藝期刊中,有16種基層文藝刊物。兩者合計(jì),224種文藝刊物,僅有42種基層刊物。數(shù)量少的部分原因是非郵發(fā)部分未計(jì)入統(tǒng)計(jì),部分原因也與1988年《期刊管理暫行規(guī)定》的頒布、市場(chǎng)化潮流中文藝期刊的衰落有直接關(guān)系。

同樣,無論是1987年版,還是1989年版,都沒有統(tǒng)計(jì)內(nèi)部交流性質(zhì)的文藝刊物。這些刊物不進(jìn)入郵發(fā)渠道,有時(shí)也未做好備案工作,其印行只需直屬上級(jí)批準(zhǔn)即可,但正是這些刊物在基層占據(jù)大部分。我們姑且以1991年地級(jí)區(qū)劃85%的文聯(lián)—作協(xié)組建率為極數(shù),以1987年登記入《中國報(bào)刊大全》的120種文聯(lián)—作協(xié)組織的主辦刊物為底數(shù),那么在改革初期地級(jí)文聯(lián)—作協(xié)組織所辦刊物約在120—280種之間。若適當(dāng)考慮到有時(shí)會(huì)出現(xiàn)一個(gè)組織同時(shí)辦不止一個(gè)刊物的情況,也為了估算的方便,我們姑且可以修訂為150—300種。

在改革初期,各地縣級(jí)文聯(lián)—作協(xié)組織的組建率各有不同。例如,按照1984年河北文聯(lián)創(chuàng)辦的《河北文藝界》記載,河北1984年有11個(gè)縣建立文聯(lián);據(jù)1985年山東文聯(lián)創(chuàng)辦的《山東文藝界》統(tǒng)計(jì),1985年成立文聯(lián)(包括籌備組)的地市有11個(gè),成立縣文聯(lián)的則只有2個(gè),另有濟(jì)南鐵路局和勝利油田成立了文聯(lián);廣西1986年前組建縣級(jí)文聯(lián)25個(gè),到1991年組建56個(gè)縣級(jí)文聯(lián),縣級(jí)文聯(lián)組建率為68%。39總體上來說,如前文所述,1991年時(shí)全國縣級(jí)文聯(lián)平均組建率為50%,也就是約有1400個(gè)縣級(jí)文聯(lián)組織先后組建,其中大部分為80年代中期以后開始組建。一般來說,在改革初期,大多數(shù)縣級(jí)文聯(lián)—作協(xié)組織都會(huì)想方設(shè)法創(chuàng)辦文藝刊物(或單獨(dú)主辦或聯(lián)合創(chuàng)辦),以作“內(nèi)部交流”和培養(yǎng)基層作者之用。我們姑且以1400為縣級(jí)文聯(lián)—作協(xié)組織所辦刊物的種數(shù),地、縣兩級(jí)文聯(lián)—作協(xié)所辦刊物的較合理區(qū)間或?yàn)?500—2000種之間。

總體上來說,整個(gè)改革初期群文系統(tǒng)和文聯(lián)—作協(xié)系統(tǒng)可能共創(chuàng)辦了3500—4500種基層綜合性文藝刊物。

還有一種粗略的算法,1993年編寫完成的《四川省群眾文化志》提供了新中國成立前四十年四川群眾文藝刊物的總數(shù)估算:省級(jí)與地級(jí)文藝、文化報(bào)刊“更迭不下百種”,而“全省縣文化館、文聯(lián)主辦的油印、鉛印的各種文藝、文化報(bào)刊約200多種”40。《四川省志·文化藝術(shù)志》記載的地級(jí)文聯(lián)—作協(xié)組織所辦公開發(fā)行的文藝刊物約9種。41這些統(tǒng)計(jì)都是四川四十余年的總體統(tǒng)計(jì),考慮到辦刊辦報(bào)的輝煌時(shí)期主要是改革初期,且以文藝報(bào)刊為絕大部分,我們?nèi)粢?00—300種的地級(jí)和縣級(jí)文藝刊物作為四川的估算標(biāo)準(zhǔn),并根據(jù)四川的地級(jí)和縣級(jí)區(qū)劃所占據(jù)全國的比重,來推算改革初期由這兩大系統(tǒng)創(chuàng)辦的全國基層文藝刊物的數(shù)量,則在2500—4000種。

以上數(shù)據(jù)估算基本未考慮其他非文化組織如政府部門、工會(huì)系統(tǒng)、行業(yè)協(xié)會(huì)和民間組織如文學(xué)社團(tuán)、同人團(tuán)體等,這些非文化組織和民間組織的文學(xué)參與在各地差異極大,統(tǒng)計(jì)起來相當(dāng)困難。例如,1983年國防科工委政治部和中國國防工業(yè)工會(huì)成立神劍文學(xué)藝術(shù)學(xué)會(huì),到1985年,全國成立三十多個(gè)分會(huì),各基層單位成立支會(huì),共計(jì)成立三百多個(gè)分會(huì)和支會(huì),舉辦近百個(gè)文學(xué)藝術(shù)學(xué)習(xí)班,創(chuàng)辦了《神鷹》《太行山》《劍魂》《春雷文藝》等十幾種文藝刊物,此后各支會(huì)繼續(xù)辦刊,但具體數(shù)量已經(jīng)無法確知。42又如,改革初期是詩歌民刊興盛繁榮的時(shí)代,據(jù)說僅在1986年,“全國兩千多家詩社和十倍百倍于此數(shù)字的自謂詩人,以成千上萬的詩集、詩報(bào)、詩刊與傳統(tǒng)實(shí)行著斷裂。……不定期的打印詩刊70種,非正式發(fā)行的鉛印詩刊和詩報(bào)22種”43。但詩歌民刊到底有多少,實(shí)難統(tǒng)計(jì)。因此,若將以上因素考慮進(jìn)去,改革初期具有一定持續(xù)性的基層文藝刊物上萬種也難說。即使只考慮上述兩大系統(tǒng)所辦刊物,我們也依然要承認(rèn)文學(xué)基層的刊物規(guī)模之龐大。

為了理解這一規(guī)模的意義,我們略略比較現(xiàn)代文學(xué)史的相關(guān)情況。據(jù)統(tǒng)計(jì),從1915年新文化運(yùn)動(dòng)肇始到1949年第一次文代會(huì)召開,三十余年里創(chuàng)辦的文學(xué)期刊和“準(zhǔn)”文學(xué)期刊約為3504種,其中現(xiàn)代文學(xué)第一個(gè)十年350種,第二個(gè)十年1186種,第三個(gè)十年1968種。44也就是說,在改革初期12年左右的時(shí)間里,文學(xué)基層所創(chuàng)辦的刊物總數(shù)與整個(gè)現(xiàn)代文學(xué)三十年不相上下,如果將中上層的文學(xué)刊物計(jì)入,幾乎肯定是有過之無不及。就此而言,改革初期可謂是整個(gè)20世紀(jì)文學(xué)的巔峰時(shí)刻,尤其是文學(xué)基層的巔峰時(shí)刻。在此之后,隨著媒介變革、社會(huì)變遷與“文學(xué)失卻轟動(dòng)效應(yīng)”(王蒙1988年的預(yù)言),恐怕也后無來者。

三、活力與張力:文學(xué)基層的內(nèi)外諸因素

在改革初期的基層,遍地開花的辦刊單位、數(shù)不勝數(shù)的刊物種類,這樣不可復(fù)現(xiàn)的“文學(xué)的黃金時(shí)代”45是如何生成的呢?

已有相當(dāng)多的研究指出,改革初期文學(xué)的整體性繁榮,與經(jīng)歷“文革”壓抑后文學(xué)的集中爆發(fā)相關(guān),也與改革初期文學(xué)體制的重建對(duì)文學(xué)創(chuàng)作與文學(xué)人才的需求有關(guān),還與改革初期依然普遍認(rèn)為“文藝是時(shí)代的風(fēng)雨表”(周揚(yáng)語)的觀念相連帶,甚至與改革初期思想文化的整體性活躍也密不可分。具體落實(shí)到文學(xué)基層,這些因素?zé)o疑同樣起作用,但筆者希望凸顯如下幾個(gè)尚未被充分討論的因素。

首先是,改革初期的基層本身就是充滿活力的社會(huì)層。在新中國成立的前三十年,城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)阻隔了農(nóng)村人口向城市流動(dòng),人民公社化運(yùn)動(dòng)強(qiáng)行實(shí)現(xiàn)了農(nóng)村的組織化,知青幾次大規(guī)模“上山下鄉(xiāng)”和大小三線建設(shè)將大量知識(shí)青年和工業(yè)資源逆向轉(zhuǎn)移到中西部及其基層,以“新民歌運(yùn)動(dòng)”為代表的各種群眾文藝運(yùn)動(dòng)在基層造就了文藝的群眾性傳統(tǒng),所有這些制度實(shí)踐和大規(guī)模運(yùn)動(dòng)在客觀上使得以農(nóng)村和小城市為主體的基層在人力資源、組織資源和文化資源上較為充沛,以至于某種程度上成為新中國的“蓄水池”和“承壓層”。46在改革初期,家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制為標(biāo)志的農(nóng)村改革、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的崛起與有利于地方的財(cái)政體制改革(俗稱“分灶吃飯”)等,47都迅速激活了地方和基層的經(jīng)濟(jì)社會(huì)活力。相比于1990年代后以“三農(nóng)”問題為突出表征的基層危機(jī),改革初期的基層可以說處在新中國成立后極為活躍、極為充實(shí)的階段。此時(shí)期能有如此大規(guī)模的辦刊實(shí)踐,正是因其根植于這樣一個(gè)活躍而充實(shí)的基層。文學(xué)基層的高度活躍本質(zhì)上源于整個(gè)基層的豐沛活力。

這種活力落實(shí)在文學(xué)制度上,則是群文系統(tǒng)在基層的大力發(fā)展。相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表明,1978—1986年是新中國成立以來所開始建設(shè)的縣級(jí)文化館、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站迅速發(fā)展和完成的時(shí)期。正是在這一時(shí)期,得益于中央政策支持(如1981年首個(gè)由中共中央發(fā)布的群眾文化工作文件《中共中央關(guān)于關(guān)心人民群眾文化生活的指示》)和文化部的大力推動(dòng),“一個(gè)以縣文化館為‘龍頭’,以鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、文化中心為樞紐、以農(nóng)村文化室(俱樂部、青年之家)和農(nóng)村文化戶為‘基腳’的農(nóng)村群眾文化網(wǎng)已經(jīng)形成”,“這是建國以來群眾文化發(fā)展的最好時(shí)期”48,“群文(‘群眾文化’縮寫)工作者稱80年代為群文工作的‘黃金時(shí)代’”49。由于群文系統(tǒng)活躍基層的重要方式是開展群眾性的文學(xué)生產(chǎn),因此,快速在基層鋪展的群文系統(tǒng)實(shí)際上構(gòu)成了文學(xué)基層繁榮的直接制度條件。1980年代中期以后,文聯(lián)—作協(xié)系統(tǒng)也開始在基層加速拓展,不同地域的基層文聯(lián)—作協(xié)組織與群文單位的關(guān)系各不相同,或合作、或競爭、或疏離,但總體上來說,改革初期群文系統(tǒng)與文聯(lián)—作協(xié)系統(tǒng)在基層是共生性的,兩者合力支撐了文學(xué)基層的高度繁榮。

整個(gè)改革初期的期刊管理仍處在“摸著石頭過河”的實(shí)驗(yàn)狀態(tài)也是一個(gè)關(guān)鍵原因。盡管1978年即開始恢復(fù)期刊審批制度,實(shí)際上1980年以前基層和民間的期刊出版相當(dāng)寬松,以致出現(xiàn)所謂“濫編濫印”現(xiàn)象。1980年,國務(wù)院批準(zhǔn)通過《關(guān)于制止濫編濫印書刊和加強(qiáng)出版管理工作的報(bào)告》,指出“有不少單位和個(gè)人未經(jīng)主管部門批準(zhǔn),擅自創(chuàng)辦各類刊物”,可見當(dāng)時(shí)期刊管理的松弛。到1983年底“清除精神污染運(yùn)動(dòng)”期間,中宣部相繼發(fā)布《關(guān)于清理和整頓文藝刊物的通知》和《對(duì)期刊進(jìn)行檢查整頓的通知》,也還在批評(píng)各地重復(fù)辦刊、期刊自行跨區(qū)發(fā)行等問題,并繼續(xù)強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)審批登記制度,并特別關(guān)注文藝期刊的狀況,可見直到此時(shí),各地期刊管理依然有待完善,文藝期刊管理尤其如此。總體上看,改革初期的期刊出版逐漸被納入體制性的管理,但直至1988年新聞出版署發(fā)布《期刊管理暫行規(guī)定》之前,期刊管理整體上還處在過渡、反復(fù)和摸索的過程中,這客觀上為大量期刊(尤其是基層的文藝期刊)的出版提供了“野蠻生長”的窗口期。50

當(dāng)然,稿酬制度的恢復(fù)所帶來的吸引力也頗為重要。據(jù)陳忠實(shí)回憶,1977年底,作為基層作者的他重拾寫作的動(dòng)力之一,就是察覺到“稿酬一旦恢復(fù),日子就會(huì)好過了,這個(gè)家庭的困窘和拮據(jù)就會(huì)改善了。我隱約記得那張稿酬單上的匯款額不過十幾塊錢,那時(shí)卻是一個(gè)令人目眩到不敢相信的數(shù)字。我也在心里盤算著,相當(dāng)于當(dāng)時(shí)增加三級(jí)工資的這筆‘外快’,一旦注入家庭經(jīng)濟(jì),我起碼可以不讓來訪的朋友自帶白酒了”51。這里所提到的稿費(fèi)制度的恢復(fù),是指1977年9月國家出版局發(fā)布的《關(guān)于新聞出版稿酬及補(bǔ)貼試行辦法的通知》,其中規(guī)定,著作稿每千字2至7元,這樣的稿酬標(biāo)準(zhǔn)仍然只相當(dāng)于六十年代的一半,五十年代的三分之一;此后,全國文聯(lián)和國家出版局召開座談會(huì),普遍希望恢復(fù)到“文革”前的稿酬標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到著作稿每千字4至18元或4至15元。52正如陳忠實(shí)所回憶的,對(duì)于收入相當(dāng)有限的基層作者來說,改革初期的稿費(fèi)絕對(duì)是一筆不容忽視的額外收入,而且無論是在地級(jí)刊物還是縣級(jí)刊物,一經(jīng)發(fā)表,都有酬勞。例如,1982年,莫言在地級(jí)刊物《蓮池》發(fā)表了兩篇小說,共得一百四十余元稿費(fèi),“當(dāng)時(shí)干部月工資五十二元,兩個(gè)短篇稿費(fèi)相當(dāng)于一名干部三個(gè)月工資,一個(gè)短篇小說相當(dāng)于干部一個(gè)半月工資或者相當(dāng)于那個(gè)時(shí)期一個(gè)熟練工人兩個(gè)月的工資”53。據(jù)筆者采訪,在1980年代中前期,即使是縣級(jí)廣播站錄用一首小詩、一篇散文,也都有令人欣喜的稿費(fèi)。總之,在改革初期,由于在基層的一般收入中占比較高,稿費(fèi)成為吸引無數(shù)的基層作者投入創(chuàng)作的直接動(dòng)力之一。

最后,改革初期文學(xué)生產(chǎn)的物質(zhì)性條件的改善或許也值得留意。新中國成立以后的很長一段時(shí)間,紙張供應(yīng)與印刷技術(shù)都較為落后,常常難以滿足日益增長的印刷出版需要。從1977年起,每年都進(jìn)口一部分紙張,用以補(bǔ)充國產(chǎn)紙張的不足,因此從1978年開始,紙張供應(yīng)不足的情況開始緩解,1980年以后,長期控制發(fā)行、不能敞開訂閱的報(bào)紙和雜志也開始逐步放開訂閱,加上造紙工業(yè)的發(fā)展,紙張供應(yīng)日益充裕。雖然1980年代中期紙張供需關(guān)系又有所波動(dòng),但整體來說,改革初期的紙張供應(yīng)已經(jīng)日漸能滿足不斷擴(kuò)張的出版需要。數(shù)據(jù)顯示,1978年國產(chǎn)的新聞紙、凸版紙共計(jì)78.3萬噸,到1985年已達(dá)到141.2萬噸。54印刷技術(shù)方面,改革初期的書刊印刷依然以鉛印為主,同時(shí)以膠印為發(fā)展方向。此后,膠印、照相照排技術(shù)、圖像制版技術(shù)不斷發(fā)展,鉛印比例逐年縮小,到1989年,照相排字規(guī)模大約為鉛字排版的23%,書刊印刷中的鉛印和膠印的比例則大約為5:2。55與此同時(shí),書刊印制周期也有所縮短,期刊的準(zhǔn)期率有效提高。例如,據(jù)1983年對(duì)北京地區(qū)30家書刊印刷廠的統(tǒng)計(jì),印刷廠的承印準(zhǔn)期率為94.3%,有10家達(dá)到100%,到1985年,31家印刷廠的承印準(zhǔn)期率為94.6%,有15家印刷廠的準(zhǔn)期率達(dá)到100%,其中達(dá)到95%以上的有21家印刷廠。56紙張供應(yīng)和印刷技術(shù)的整體改善有力地影響到基層,加之方興未艾的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)推波助瀾,使得從1980年代中后期開始,連鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道開辦的各色小型印刷廠都如雨后春筍般快速增長,這些小印刷廠數(shù)量多,分布廣,盡管設(shè)備簡陋,競爭力卻不弱。57在改革初期,印刷經(jīng)濟(jì)的基層繁榮無疑為文學(xué)基層廣泛的辦刊實(shí)踐提供了直接的物質(zhì)支撐。

然而,就文學(xué)基層的辦刊實(shí)踐而言,其內(nèi)部始終存在著張力。我們可以從基層刊物的刊名中一窺端倪。這些刊名大體有兩種命名方式。其一是以本鄉(xiāng)本土的地名、風(fēng)物作為刊名,例如:1979年浙江麗水地區(qū)文化局創(chuàng)辦的《麗水文藝》,1980年山西運(yùn)城地區(qū)文聯(lián)創(chuàng)辦的《河?xùn)|文藝》,1981年貴州遵義地區(qū)文化局創(chuàng)辦的《婁山》等,這是基層刊物的主要命名方式;其二是選取具有普遍性意義的意象或詞語,例如:1978年北京崇文區(qū)文化館創(chuàng)辦的《春雨》,1982年河南輝縣文化局創(chuàng)辦的《村語》,1985年甘肅慶陽地區(qū)文化處創(chuàng)辦的《北斗》等。有時(shí)候兩者也以改名的方式相互轉(zhuǎn)化。例如,1979年內(nèi)蒙古巴彥淖爾盟文聯(lián)主辦的《巴彥淖爾文藝》改名為《花地》,1981年廣西梧州市文聯(lián)主辦的《梧州文藝》改名為《西江月》,1984年遼寧鞍山市文聯(lián)主辦的《鞍山文藝》改名為《千山》等,這都是從本土化刊名向普遍性刊名轉(zhuǎn)換的例子,反向改名則相對(duì)較少,例如,1984年河南安陽文聯(lián)將《谷雨》改為《洹水》。地方性刊名與普遍性刊名之間的變動(dòng),顯示了基層文藝工作者在探索地方化文學(xué)道路與謀求超地域的影響力之間的張力。

在地化的命名方式往往意味著刊物偏重于本鄉(xiāng)本土的一般群眾并以之為隱含讀者,超地域的追求則往往希望獲得更大范圍的讀者的關(guān)注,但超地域的讀者往往只能以知識(shí)分子為主體,也只有知識(shí)分子才能在一個(gè)抽象普遍的層面分享超地域的文學(xué)知識(shí)與文學(xué)想象。這種張力所引發(fā)的刊名波動(dòng),在當(dāng)代文學(xué)史上已經(jīng)發(fā)生數(shù)次,它與《在延安文藝座談會(huì)上的講話》以來的文學(xué)基本張力——普及與提高——是同樣的性質(zhì)。按照張均、黃發(fā)有的梳理與分析,新中國成立初期,各省文聯(lián)—作協(xié)組織紛紛創(chuàng)辦文藝刊物,多以“××文藝”為命名,××往往是省域名或城市名。在“普及”的要求下,這些地方刊物偏重刊載工農(nóng)作品和民間文藝,但遭到以“提高”為名的知識(shí)分子趣味的作家的抵制,最終在1956—1957年之間發(fā)生了大規(guī)模的刊物更名潮,例如《四川文藝》更名為《草地》,《鄭州文藝》更名為《百花園》等,刊載內(nèi)容也轉(zhuǎn)而以小說、現(xiàn)代詩歌、散文為主。“文革”期間,這些刊物基本停刊,1971年后開始復(fù)刊,又重新以“××文藝”為命名,辦刊取向也重新工農(nóng)化和大眾化,到了1978年前后,又再次重演“百花時(shí)代”的更名潮,刊物更為激進(jìn)地知識(shí)分子化。58這種知識(shí)分子化往往伴隨著刊物超地域的訴求,并落實(shí)為刊物的公開發(fā)行,這種形勢(shì)最終引發(fā)了政策上的干預(yù)。1983年,中宣部發(fā)布的《對(duì)期刊進(jìn)行檢查整頓的通知》中明確要求,“凡省、市、自治區(qū)所轄的市、專區(qū)和縣辦的刊物,一般只準(zhǔn)在本省、市、自治區(qū)內(nèi)發(fā)行。個(gè)別辦得比較好需要向全國發(fā)行的,須事先經(jīng)省、市、自治區(qū)黨委批準(zhǔn),并根據(jù)省、市、自治區(qū)黨委的批件向郵政部門辦理在全國發(fā)行的手續(xù)”。但即使如此,正如上文對(duì)郵發(fā)報(bào)刊的統(tǒng)計(jì)所表明的,改革初期地級(jí)刊物的公開發(fā)行依然極為常見。

刊名更易背后的普及與提高、大眾化與知識(shí)分子化的張力,同時(shí)會(huì)引發(fā)文類的反復(fù)更替。程光煒已經(jīng)提及,自1950年代以來,地方刊物(包含筆者所談的基層刊物)的刊載取向在民間文藝與“純文學(xué)”之間經(jīng)歷過數(shù)次反復(fù),并最終在改革新時(shí)期以“純文學(xué)”取向占據(jù)上風(fēng)。59所謂“民間文藝”或“群眾文藝”,基本上就是1940年代“民族形式”論爭中的“民間形式、舊形式、地方形式和方言土語”,尤其是與口頭文藝有關(guān)的演唱類如快板、鼓詞、地方戲等,“純文學(xué)”則主要指五四新文學(xué)以來的主要類型:小說、現(xiàn)代詩歌和散文。在改革初期的文學(xué)基層,地級(jí)文聯(lián)—作協(xié)組織所辦刊物的最初宗旨幾乎都以“純文學(xué)”為主,甚少刊發(fā)民間文藝—群眾文藝的作品,有些刊物甚至直接標(biāo)榜“純文學(xué)”。例如,安徽淮陰市文聯(lián)1985年創(chuàng)辦《崛起》,發(fā)刊詞明確宣稱刊物取向“以‘純文學(xué)’為主,注意文學(xué)‘當(dāng)代性’”。群藝館就其功能而言,所辦刊物本應(yīng)偏于民間文藝—群眾文藝,但仍然有不少刊物辦成了兼容“純文學(xué)”的綜合性刊物,例如,1979年河南新鄉(xiāng)群眾藝術(shù)館創(chuàng)辦《新花》,稿約征集“短篇小說、散文、詩歌、報(bào)告文學(xué)、文藝評(píng)論、雜文、曲藝、劇本、革命故事、文藝知識(shí)、民歌以及美術(shù)、攝影等文藝作品”,但創(chuàng)刊號(hào)實(shí)際上卻是以短篇小說、詩歌和文藝評(píng)論為主。

一般來說,大部分縣級(jí)刊物主要存在兩大類。一類是純民間文藝—群眾文藝的刊物,經(jīng)常以“演唱資料”為命名,功能上也適用于演唱和表演,這類“演唱資料”的編輯出版可以說是文化館的常備工作;另一類則是綜合性文藝刊物,其中既有民間文藝—群眾文藝作品,也有“純文學(xué)”,兩種類型的配比在不同的刊物中各有不同,甚至在同一刊物的不同期數(shù)中也經(jīng)常波動(dòng)很大。例如,就筆者在湖南漣源縣的調(diào)查,漣源縣文化館自1950年代初期成立后就辦有不定期的“演唱資料”并延續(xù)至改革初期,1979年縣文化館開始出版綜合性文藝刊物《漣河》,但只有兩期集中刊載小說,其他期號(hào)則以報(bào)紙形式出刊,小說、散文、故事、通訊、曲藝、詩歌、歌曲等各種類型都有,小說(含小小說)僅占極小的比重。有趣的是,幾乎所有的縣級(jí)綜合性文藝刊物都將“純文學(xué)”作品置于民間文藝—群眾文藝之前,如有小說刊載,也往往都在刊物目錄里打頭陣。這表明,即使是縣一級(jí)的基層文藝工作者也都視“純文學(xué)”在文學(xué)價(jià)值上高于民間文藝—群眾文藝。極少數(shù)縣級(jí)刊物也直接標(biāo)榜“純文學(xué)”。例如,1985年云南開遠(yuǎn)市(縣)文化局創(chuàng)辦《南國草》,稿約中明確將刊物定位為“純文學(xué)季刊”,刊發(fā)“小說、詩歌、散文、報(bào)告文學(xué)、文學(xué)評(píng)論等各類文學(xué)作品”。的確,改革初期普遍彌漫著一種向“純文學(xué)”“提高”的沖動(dòng),從最業(yè)余的基層作者到最上層的作家,都在努力擺脫民間文藝—群眾文藝的傳統(tǒng),向“純文學(xué)”步步靠攏。也正是這種沖動(dòng)整體性地動(dòng)員了基層文藝工作者的文學(xué)參與,引導(dǎo)和規(guī)限了他們的創(chuàng)作方式和文學(xué)趣味。這種沖動(dòng)及其引發(fā)的實(shí)踐后果是如此強(qiáng)大,以至于1983年文化部印發(fā)的《全國文化館工作座談會(huì)紀(jì)要》明確地批評(píng)各地文化館忽視群眾文藝活動(dòng),過于重視文學(xué)創(chuàng)作活動(dòng),“把主要力量辦文藝刊物,干部關(guān)門搞創(chuàng)作”,把文化館辦成了“小文聯(lián)”或“創(chuàng)作室”60。改革初期這種普遍彌漫于基層的“純文學(xué)”沖動(dòng)、趣味與追求,一定程度上是新中國成立前三十年“文藝為工農(nóng)兵”的文藝實(shí)踐的結(jié)果,因?yàn)檎沁@一實(shí)踐推動(dòng)了小說、現(xiàn)代詩歌、散文這些“純文學(xué)”的“普及”,使其成為具有群眾性的文類;但同時(shí)意味著這一實(shí)踐的終結(jié),因?yàn)橐舱沁@一普遍的“純文學(xué)”沖動(dòng)將普及與提高的指向均局限于“純文學(xué)”的場(chǎng)域,從而將民間文藝—群眾文藝排除出當(dāng)代文學(xué)體制。自此而后,普及與提高的結(jié)構(gòu)性關(guān)系便徹底失衡。

另外,1980年代初“通俗文學(xué)熱”的出現(xiàn),從外部同步地解構(gòu)了普及與提高、民間文藝—群眾文藝與“純文學(xué)”的結(jié)構(gòu)性關(guān)系。在改革初期,隨著文學(xué)生產(chǎn)的“純文學(xué)”取向日益強(qiáng)化并將民間文藝—群眾文藝排除出當(dāng)代文學(xué)體制,通俗文學(xué)迅速崛起,與“純文學(xué)”形成新的張力關(guān)系,成為“純文學(xué)”新的“他者”。1981年,湖北文聯(lián)創(chuàng)辦《今古傳奇》,可以說是“通俗文學(xué)熱”正式興起的標(biāo)志。隨著1984年左右期刊雜志“自負(fù)盈虧”和群文系統(tǒng)“以文補(bǔ)文”的市場(chǎng)化改革的推行,61靠市場(chǎng)吃飯的“通俗文學(xué)熱”更是所向披靡,1986年左右全國通俗文學(xué)刊物已達(dá)200多種,62“純文學(xué)”刊物根本無法與之頡頏。按照《中國出版年鑒》相關(guān)統(tǒng)計(jì),1980年《人民文學(xué)》尚有132萬的平均期印數(shù),此時(shí)通俗文學(xué)刊物還少見蹤影,到1986年,平均期印數(shù)超40萬的22種文藝期刊中無一種是“純文學(xué)”,絕大部分都是通俗文學(xué)類,其中《故事會(huì)》達(dá)到445.6萬。對(duì)于文學(xué)基層來說,“通俗文學(xué)熱”的直接影響是迫使部分地級(jí)刊物迅速向通俗文學(xué)靠攏。1985年,《文藝報(bào)》記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),廣西的“通俗文學(xué)熱”“主要表現(xiàn)為各式小報(bào)紛紛創(chuàng)辦和某些地市級(jí)文學(xué)期刊相繼增發(fā)武林、偵破類小說”,南寧等城市街頭能發(fā)現(xiàn)27種本省通俗報(bào)刊,總發(fā)銷售量可達(dá)4000萬份,其中通俗期刊主要由各級(jí)文聯(lián)、文化局、群眾藝術(shù)館等創(chuàng)辦。廣西本土“通俗文學(xué)熱”首先形成于地級(jí)文學(xué)期刊開始以一定篇幅刊發(fā)偵破、武俠小說,例如柳州市文聯(lián)主辦的《柳絮》,1982年即開始刊發(fā)偵破小說;到了1984年,“地市級(jí)文學(xué)期刊普遍‘轉(zhuǎn)向’”,例如《南方文學(xué)》(桂林市文聯(lián))、《金城》(河池地區(qū)文聯(lián))、《百花》(柳州地區(qū)文化局)、《故事天地》(桂林市群眾藝術(shù)館)等,廣西的“通俗文學(xué)熱”迅速形成。63由于廣西是“通俗文學(xué)熱”的代表性地域,因此廣西的情況或許表明,全國地區(qū)一級(jí)的文聯(lián)—作協(xié)組織和群文單位普遍轉(zhuǎn)向通俗文學(xué),是1980年代如火如荼的“通俗文學(xué)熱”興起的重要文學(xué)制度因素之一。究其原因,或許主要在于地級(jí)文聯(lián)—作協(xié)組織和群文單位扎根城市,擁有良好的發(fā)行渠道和影響力,且配備一定數(shù)量的專業(yè)創(chuàng)作人員,深諳市民的通俗文化趣味,一旦環(huán)境允許或經(jīng)費(fèi)不足,為了生存乃至謀利,便很容易轉(zhuǎn)向通俗文學(xué)。縣級(jí)文聯(lián)—作協(xié)組織和群文單位由于地處偏僻,各方面都缺乏轉(zhuǎn)向的條件和資源,因此始終徘徊在“純文學(xué)”與民間文藝—群眾文藝的交叉地帶,很少有徹底轉(zhuǎn)向通俗文學(xué)的。如此一來,縣級(jí)刊物的經(jīng)費(fèi)日益捉襟見肘,基層文藝的領(lǐng)導(dǎo)者和參與者的積極性也日漸低下,刊物的生存處境每況愈下。正如以培養(yǎng)出路遙而著名的陜西延川縣《山花》編輯部在1988年所感受到的:“文藝商品化日漸嚴(yán)重,勢(shì)單力薄的《山花》要堅(jiān)持下去并死守嚴(yán)肅文藝,可以想見是很艱難的,經(jīng)費(fèi)緊張,印刷費(fèi)用上漲,越來越多的作者無心創(chuàng)作等等,這一切都使我們憂慮”64。1990年代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)改革正式拉開大幕以后,隨著整個(gè)文聯(lián)—作協(xié)系統(tǒng)和群文系統(tǒng)的萎縮,無論是地區(qū)還是縣域的基層作者都風(fēng)流云散,文學(xué)基層的黃金時(shí)代已無從復(fù)現(xiàn)。

結(jié)語:發(fā)現(xiàn)“當(dāng)代文學(xué)”的“文學(xué)基層”

新時(shí)期文學(xué)何以被視為“建國以來最活躍、最繁榮”65?對(duì)這一問題的回答是理解新時(shí)期文學(xué)史的關(guān)鍵。不只如此,如洪子誠所指出的,如果說狹義的“當(dāng)代文學(xué)”是指新中國成立至1990年代初正式開啟市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)時(shí)代之前的文學(xué)66,那么,對(duì)這一問題的回答也是理解“當(dāng)代文學(xué)”的獨(dú)特性與復(fù)雜性,理解它的興盛與危機(jī)的關(guān)鍵。

雖然對(duì)此早已有很多回答,但在筆者看來,問題的答案很大程度要落實(shí)到文學(xué)基層的活力與繁榮。在改革初期,遍地開花的辦刊單位,數(shù)不勝數(shù)的刊物種數(shù),改革初期的文學(xué)基層展現(xiàn)出難以想象的活力。繁榮活躍的文學(xué)基層是新時(shí)期文學(xué)的土壤和蓄水池,為后者源源不斷地提供大量的作者和讀者,同時(shí)也培育出文學(xué)的整體性生態(tài)。與此同時(shí),文學(xué)基層與文學(xué)上層的直連互通使得新時(shí)期文學(xué)的上層文本和重要事件能夠迅速影響基層,形成王蒙所說的“轟動(dòng)效應(yīng)”,產(chǎn)生廣泛的社會(huì)性影響。這是新時(shí)期文學(xué)之所以“最活躍、最繁榮”的關(guān)鍵條件。因此,文學(xué)基層從來不是“剩余”,而是“基礎(chǔ)”,具有“決定”文學(xué)“上層”的作用。

文學(xué)基層的形成與繁榮有賴于一系列“文學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施”,其中最重要的是文聯(lián)—作協(xié)系統(tǒng)和群文系統(tǒng),尤其是群文系統(tǒng)在縣一級(jí)基層所承擔(dān)的功能,使之具有別樣的重要性。如果這兩個(gè)系統(tǒng)是文學(xué)基層的骨架,那么基層文藝刊物可以說是文學(xué)基層的血肉,同樣構(gòu)成了文學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施的一部分。作為文學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施的基層文藝刊物,無法像“國刊”《人民文學(xué)》或地方重要刊物如《收獲》那樣,僅憑一刊之力就能夠左右或參與全國性的文學(xué)潮流,但數(shù)不勝數(shù)的基層刊物卻自有其作用。它們與基層關(guān)系密切,發(fā)表門檻不高,最適合為剛起步的大量創(chuàng)作者提供最初成長的必要支撐,也就近為基層作者和讀者提供文學(xué)生活的基本資料。這兩個(gè)系統(tǒng)與無數(shù)的基層刊物協(xié)力構(gòu)筑了一個(gè)文學(xué)公共網(wǎng)絡(luò),它是基層作者與上層作家交往互動(dòng)的媒介,還是上層文學(xué)進(jìn)入和影響文學(xué)基層的通道,它既連接了基層大眾,也聯(lián)通了文學(xué)上層與文學(xué)基層,使得文學(xué)能輻射更廣、下滲更深,新時(shí)期文學(xué)由是影響廣大,基層與上層由是聯(lián)通成一個(gè)整體性的文學(xué)生態(tài)圈,甚至是一個(gè)文學(xué)的“共和國”。不只如此,這一文學(xué)公共網(wǎng)絡(luò)為普通作者和讀者群眾的文學(xué)生活、社會(huì)交往和建基其上的意義生產(chǎn)提供基礎(chǔ)性的條件和輔助性的路徑,它使文學(xué)參與和融入日常生活世界,成為雷蒙·威廉斯所說的大眾的“整體的生活方式”67的構(gòu)成性要素。

推而言之,整個(gè)“當(dāng)代文學(xué)”之所以影響甚大、作用關(guān)鍵,也是因?yàn)樗鼡碛凶约旱奈膶W(xué)基礎(chǔ)設(shè)施以及由此而形成的文學(xué)基層。自新中國成立以來(其源頭起碼追溯至延安時(shí)期),文學(xué)的群眾性追求落實(shí)為制度實(shí)踐,文聯(lián)—作協(xié)系統(tǒng)與群文系統(tǒng)從此雙頭并進(jìn),文學(xué)向基層的下沉從未停止,文學(xué)基層由是不斷厚實(shí)(“文革”前期是暫時(shí)的例外),并在改革初期孕育出“空前繁榮”68的新時(shí)期文學(xué)。可以說,“當(dāng)代文學(xué)”的獨(dú)特性與復(fù)雜性正在于它是建基于一個(gè)厚實(shí)的文學(xué)基層之上的,正如新中國成立前四十年的獨(dú)特性與復(fù)雜性也同樣要著眼于基層社會(huì)的厚實(shí)與否才能內(nèi)在地理解。

1990年代以后,狹義的“當(dāng)代文學(xué)”的終結(jié)與廣義的中國當(dāng)代文學(xué)的轉(zhuǎn)型,恰恰是以放棄文學(xué)基層為標(biāo)志和代價(jià)的。自1990年代開始,文學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重萎縮,基層作者曾賴以步步成長的制度階梯(尤其是指曾扮演文學(xué)生產(chǎn)功能的群文系統(tǒng))被抽空,散落于基層的業(yè)余作者要么憑靠少有的文學(xué)才能一舉在省級(jí)乃至全國性大刊上發(fā)表作品、步入文壇,要么就只能被干脆地阻擋在高門檻的文學(xué)刊物之外,最終喪失文學(xué)興趣或轉(zhuǎn)向通俗文學(xué)和后起的網(wǎng)絡(luò)文學(xué)。中國當(dāng)代文學(xué)一度只存在上層與中層,而不再有基層。文學(xué)基層的萎縮同時(shí)意味著文學(xué)公共網(wǎng)絡(luò)的消失,這導(dǎo)致文學(xué)生產(chǎn)日益專門化和小眾化,文學(xué)越來越喪失積極介入日常生活世界的能力,最后連文學(xué)本身也似乎淪為“剩余”。就此而言,文學(xué)基層成為“剩余”既是文學(xué)史話語機(jī)制的產(chǎn)物,也是文學(xué)日益邊緣和無力的表征。

某種程度上,文學(xué)基層的萎縮乃至空心化,本身是更大的歷史進(jìn)程的一部分,特別是1990年代以后狂飆突進(jìn)的發(fā)展主義的歷史后果之一。隨著新世紀(jì)以來網(wǎng)絡(luò)文學(xué)的興起、基層公共文化建設(shè)的復(fù)興與新媒介的普及,文學(xué)基層以一種全新的方式被重建,從而推動(dòng)了“新大眾文藝”的興起。不過,這已經(jīng)是一個(gè)截然不同的故事了。

[本文系國家社科基金一般項(xiàng)目“文化館系統(tǒng)與新時(shí)期文學(xué)的興起研究”(項(xiàng)目編號(hào):23BZW152)的階段性成果]

注釋:

1 周揚(yáng):《為最廣大的人民群眾服務(wù)——紀(jì)念毛澤東同志〈在延安文藝座談會(huì)上的講話〉發(fā)表二十周年》,《人民日?qǐng)?bào)》1962年5月23日。

2 石岸書:《新時(shí)期文學(xué)在基層——兼論中國當(dāng)代文學(xué)史的基層研究》,《文學(xué)評(píng)論》2021年第3期。

3 黃發(fā)有:《創(chuàng)刊潮與新時(shí)期“中篇小說熱”》,《文藝爭鳴》2018年第12期。

4 梁澤楚:《群眾文化史》(當(dāng)代部分),新華出版社1989年版,第80—82頁。

5 新聞出版署編《建國以來期刊出版統(tǒng)計(jì)》,《中國新聞出版工作全書》(中),中國友誼出版公司1993年版,第1463頁。

6 陳忠實(shí):《陳忠實(shí)文學(xué)回憶錄》,廣東人民出版社2020年版第62頁。還可以從一個(gè)基層縣的實(shí)例來看1971年的意義。據(jù)湖南省漣源縣的有關(guān)資料記載,自1957年“反右”之后,漣源縣不再有定期的連續(xù)出版物,僅有一種不定期的《演唱資料》,用于刊載工農(nóng)兵文藝作品。直至1971年6月,為迎接中國共產(chǎn)黨成立50周年,漣源縣毛澤東思想宣傳站下屬的革命文化組(“文革”前的縣文化館,1974年恢復(fù)館名)舉辦一系列文學(xué)、戲劇、音樂等創(chuàng)作學(xué)習(xí)班,培訓(xùn)業(yè)余作者,學(xué)習(xí)結(jié)束后結(jié)集出版,名為《工農(nóng)兵文藝——慶祝中國共產(chǎn)黨成立50周年專集》,從此《工農(nóng)兵文藝》作為不定期刊物就延續(xù)下來。參見聶玉文《謎話人生》,湖南文藝出版社2011年版,第130—132頁;漣源市文化館編《漣源市文化館建館50周年專集》,內(nèi)部資料2002年版。

7 在改革初期,有些地方的文化局(文教局)配備有專門的文學(xué)創(chuàng)作干部。例如,1980年,山西運(yùn)城行署文化局設(shè)置專門負(fù)責(zé)群眾文化的文化科,配備專門的創(chuàng)作干部兩名,他們往往與群眾文藝館、文化館合作辦刊。林衛(wèi)國:《山西文化志群眾文化史料集·運(yùn)城地區(qū)專輯》,內(nèi)部資料1983年版,第128—129頁。

8 石岸書:《作為“新群眾運(yùn)動(dòng)”的“新時(shí)期文學(xué)”——重探“新時(shí)期文學(xué)”的興起》,《中國現(xiàn)代文學(xué)研究叢刊》2020年第12期。

9 江蘇省地方志編纂委員會(huì)編纂《江蘇省志·文學(xué)志》,江蘇古籍出版社2003版,第79—86頁。

10 39 武劍青:《團(tuán)結(jié)鼓勁 開拓奮進(jìn) 爭取我區(qū)文藝事業(yè)的更大繁榮——在廣西第五次文代會(huì)上的工作報(bào)告》,《南方文壇》1991年第2期。

11 《按年份各地區(qū)群眾藝術(shù)館機(jī)構(gòu)數(shù)》,《中國群眾藝術(shù)館志》,中國藝術(shù)館籌備處編,社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社1997年版,第944頁。全國地級(jí)區(qū)劃數(shù)來自國家統(tǒng)計(jì)局官方數(shù)據(jù),下文涉及類似數(shù)據(jù)均出于此,不再注明。

12 黃發(fā)有:《文學(xué)刊授活動(dòng)與八十年代文學(xué)的公共性——以史料挖掘?yàn)榛A(chǔ)》,《揚(yáng)子江評(píng)論》2023年第3期。

13 吉林市文化藝術(shù)志編輯部編《吉林市文化藝術(shù)志資料匯編》(第10輯),內(nèi)部資料1983年版,第94—141頁。

14 楊斌:《發(fā)展·競爭·多樣化——10年來我國雜志事業(yè)的回顧和展望》,《中國當(dāng)代出版史料》(第三卷),宋應(yīng)離等編,大象出版社1999年版,第33頁。

15 莫言:《從〈蓮池〉到〈湖海〉》,《莫言文集·會(huì)唱歌的墻》,作家出版社2012年版,第37—40頁。

16 17 18 35 36 37 60 中國藝術(shù)館籌備處、北京華人經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究所編《中國群眾藝術(shù)館志》,社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社1997年版,第462—463、306、811、271、494、770、928頁。

19 縣一級(jí)也存在這種轉(zhuǎn)移。例如,江西進(jìn)賢縣文化館1973年創(chuàng)辦《青嵐新苗》,后更名為《青嵐湖》,“1983年進(jìn)賢縣文聯(lián)恢復(fù),文藝內(nèi)刊《青嵐湖》由文聯(lián)接辦。進(jìn)賢縣文化館1985年改辦《進(jìn)賢文藝》小報(bào),1988年更名為《進(jìn)賢文化》,共出22期”。畢文君:《文學(xué)內(nèi)刊與當(dāng)代文學(xué)生態(tài)——以江西為例》,《創(chuàng)作評(píng)譚》2021年第6期。

20 筆者暫未找到改革初期相關(guān)的確切文件用以佐證,不過,1956年時(shí)文學(xué)期刊曾有過類似的文件,其中包括:“文學(xué)刊物一律取消‘機(jī)關(guān)刊物’這個(gè)說法。各期刊物的尾頁,不再注明舉辦期刊的名稱(如‘作協(xié)××分會(huì)’或‘××省文聯(lián)’等),而以‘××社或編委會(huì)或以編者的姓名’代替之”,“文學(xué)刊物的企業(yè)化管理,應(yīng)該積極推行。”《文學(xué)期刊編輯工作會(huì)議紀(jì)要》,《作家通訊》1956年第8期,轉(zhuǎn)引自黃發(fā)有《中國當(dāng)代文學(xué)傳媒研究》,人民文學(xué)出版社2014年版,第31頁。

21 武劍青:《團(tuán)結(jié)鼓勁 開拓奮進(jìn) 爭取我區(qū)文藝事業(yè)的更大繁榮——在廣西第五次文代會(huì)上的工作報(bào)告》,《南方文壇》1991年第2期。

22 30 31 32 中國藝術(shù)館籌備處、北京華人經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究所編《中國文化館志》,專利文獻(xiàn)出版社1999年版,“編者說明”及第736、1636頁。

23參見《中共南充地區(qū)宣傳部、南充地區(qū)文化局關(guān)于我區(qū)內(nèi)部報(bào)刊重新登記辦證的通知》《中共南充地委宣傳部、南充地區(qū)文化局關(guān)于我區(qū)部分報(bào)刊壓縮停辦的通知》,載南充地區(qū)文化局新聞出版科編《新聞出版工作文件資料選編》,內(nèi)部資料1991年版;南充地區(qū)文化局編《南充地區(qū)文化藝術(shù)志》,四川人民出版社1992年版,第931—933頁。1993年之前,既有南充地區(qū),也有南充市和南充縣。除表中所列,1990年之前蒼溪縣文化館曾辦有《蒼溪文藝》《蒼溪文藝演唱》,華鎣市文化館曾辦有《華鎣山演唱》等。

24 周揚(yáng):《站好崗哨 當(dāng)好園丁》,《周揚(yáng)文集》(第5卷),人民文學(xué)出版社1994年版,第241頁。

25 《全國文藝刊物已達(dá)六百余種》,《羊城晚報(bào)》1981年 5月17日。

26 《當(dāng)代中國》叢書編輯部:《當(dāng)代中國的出版事業(yè)》(上冊(cè)),當(dāng)代中國出版社1993年版,第99頁。

27 王增如:《丁玲辦〈中國〉》,人民文學(xué)出版社2011年版,第69頁。

28 中國社會(huì)科學(xué)院文學(xué)研究所當(dāng)代文學(xué)研究室:《新時(shí)期文學(xué)六年》,中國社會(huì)科學(xué)出版社1985 年版,第 1頁。

29 劉錫誠:《在文壇邊緣上》(上冊(cè)),河南大學(xué)出版社2016 年版,第488頁。

33 群藝館主辦的文藝刊物可以內(nèi)蒙古包頭市群藝館編輯出版的《百靈》為代表案例:“《百靈》是包頭市群眾藝術(shù)館編輯出版的以發(fā)表演唱作品為主的群眾文藝期刊,16開本,內(nèi)部刊物。1973年創(chuàng)刊時(shí)刊名為《工農(nóng)兵演唱》,后改為《群眾演唱》,1980年定名為《百靈》。其宗旨為城鄉(xiāng)基層單位提供文藝演唱材料,為群眾提供通俗讀物。自1973年到1985年,《百靈》共出刊34期,發(fā)表劇本70多部(二人臺(tái)、小歌劇、小戲曲、小話劇、電視劇等),曲藝170多篇(快書、快板、相聲、鼓詞等),歌曲150多首,故事140多篇,還有歌詞、評(píng)論、詩歌、隨筆、美術(shù)、舞蹈、攝影、民間文學(xué)等作品共計(jì)300余萬字。”中國藝術(shù)館籌備處、北京華人經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究所編《中國群眾藝術(shù)館志》,社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社1997年版,第98頁。

34 例如,大同市群藝館的前身雁北地區(qū)群藝館從1980年起,陸續(xù)辦有7種報(bào)刊,如《雁北演唱》《桑干河》《含羞草》《雁北群眾文化》《塞北文苑》等。中國藝術(shù)館籌備處、北京華人經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究所編《中國群眾藝術(shù)館志》,第63頁。

38內(nèi)江市市中區(qū)編史修志辦公室編《內(nèi)江市志》,巴蜀書社1987年版,第809頁;四川省群眾藝術(shù)館、《四川省群眾文化志》編委會(huì)編《四川省群眾文化志》,內(nèi)部資料1998年版,第292—293頁。

40 四川省群眾藝術(shù)館、《四川省群眾文化志》編委會(huì)編《四川省群眾文化志》,內(nèi)部資料1998年版,第290、294頁。

41 四川省地方志編纂委員會(huì)編《四川省志·文化藝術(shù)志》,四川人民出版社2000年版,第47—50頁。

42 神劍文學(xué)藝術(shù)學(xué)會(huì)秘書處:《迎接文學(xué)藝術(shù)的更大繁榮——神劍文學(xué)藝術(shù)學(xué)會(huì)側(cè)記》,《神劍》1985年創(chuàng)刊號(hào)。

43 1986年9月30日《深圳青年報(bào)》和安徽《詩歌報(bào)》的“廣告語”,轉(zhuǎn)引自洪子誠、劉登翰《中國當(dāng)代新詩史》(修訂版),北京大學(xué)出版社2005年版,第210頁。

44 劉增人等:《中國現(xiàn)代文學(xué)期刊史論》,新華出版社2005年版,第4頁。劉增人、劉泉、王今暉另編著《1872—1949年文學(xué)期刊信息總匯》(青島出版社2015年版),認(rèn)為1917—1949年共有9800余種“文學(xué)期刊”和“涉文學(xué)期刊”,涉及文學(xué)的非純粹文學(xué)期刊。由于本文只討論文學(xué)期刊,故仍然采用3500余種的說法。此處感謝殷鵬飛的提示。

45 王蒙:《社會(huì)主義文學(xué)的黃金時(shí)代到來了——中國作家協(xié)會(huì)第四次委員代表大會(huì)閉幕詞》,《人民日?qǐng)?bào)》1985年1月6日。

46 參見溫鐵軍等《八次危機(jī):中國的真實(shí)經(jīng)驗(yàn)(1949—2009)》,東方出版社2012年版。

47 參見渠敬東、周飛舟、應(yīng)星《從總體支配到技術(shù)治理———基于中國30年改革經(jīng)驗(yàn)的社會(huì)學(xué)分析》,《中國社會(huì)科學(xué)》2009年第6期;周飛舟:《分稅制十年:制度及其影響》,《中國社會(huì)科學(xué)》2006年第6期。

48 梁澤楚:《群眾文化史》(當(dāng)代部分),新華出版社1989年版,第150、3頁。

49 孫進(jìn)舟:《中央群眾藝術(shù)館的興衰與中國藝術(shù)館的籌建》,《中國群眾藝術(shù)館志》,中國藝術(shù)館籌備處、北京華人經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究所編,第5頁。

50 以上文件參見國家出版局辦公室編印的《出版工作文件選編(1976.10—1980.12)》、湖南省出版事業(yè)管理局編印的《出版工作文件匯編(1983)》和新聞出版署編著的《中國新聞出版工作全書(上)》等資料。

51 陳忠實(shí):《有劍銘為友》,《延河》2004年第4期。

52 紀(jì)文:《全國文聯(lián)和國家出版局召開會(huì)議座談稿酬問題》,《中國出版》1979年第10期。

53 葉開:《野性的紅高粱——莫言傳》,二十一世紀(jì)出版社2012年版,第168頁。

54 中國印刷物資公司編印《出版紙張工作三十五周年紀(jì)念冊(cè)》(1952—1987),內(nèi)部資料1987年版,第91—93頁。

55 中國印刷技術(shù)協(xié)會(huì)、中國印刷及設(shè)備器材工業(yè)協(xié)會(huì)編《中國印刷年鑒》(1989—1990),印刷工業(yè)出版社1991年版,第3頁。

56 中國印刷技術(shù)協(xié)會(huì)編《中國出版年鑒》(1984—1986),印刷工業(yè)出版社1987年版,第7頁。

57 中國印刷技術(shù)協(xié)會(huì)、中國印刷及設(shè)備器材工業(yè)協(xié)會(huì)編《中國印刷年鑒》(1987—1988),印刷工業(yè)出版社1988年版,第7頁。

58 張均:《“普及”與“提高”之辯——論五十年代精英文學(xué)與通俗文學(xué)的勢(shì)力之爭》,《文學(xué)評(píng)論》2008年第5期;黃發(fā)有:《中國當(dāng)代文學(xué)傳媒研究》,人民文學(xué)出版社2014年版,第31—35頁。

59 程光煒:《要整理地方材料,更要深入研究》,《文藝爭鳴》2024年第5期。

61 1984年12月,國務(wù)院發(fā)布《國務(wù)院關(guān)于對(duì)期刊出版實(shí)行自負(fù)盈虧的通知》,提出大部分期刊一律“獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧,一律不得給予補(bǔ)貼,現(xiàn)有的補(bǔ)貼從1985年1月1日起一律取消”,并特別說明,“省、自治區(qū)、直轄市以下的行署、市、縣辦的文藝期刊,一律不準(zhǔn)用行政事業(yè)費(fèi)給予補(bǔ)貼。”1980年代中期,群文系統(tǒng)也開始推行“以文補(bǔ)文”的市場(chǎng)化改革,其實(shí)質(zhì)就是在財(cái)政撥款大幅減少的情況下,群文單位轉(zhuǎn)向市場(chǎng),部分或全部地自負(fù)盈虧。“以文補(bǔ)文”的主要內(nèi)容是“文化事業(yè)單位充分發(fā)揮自己的優(yōu)勢(shì),挖掘內(nèi)部潛力,利用本單位的技術(shù)、設(shè)備,根據(jù)群眾的需要,開展有益的文化活動(dòng),并根據(jù)當(dāng)?shù)厝罕娊?jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)的能力和舉辦這些活動(dòng)所消耗的人力、物力適當(dāng)?shù)厥召M(fèi),然后,用所取得的收入,進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)服務(wù)范圍,為群眾提供更加豐富的文化生活”。孫建平、鄒曉巖:《總結(jié)“以文補(bǔ)文”經(jīng)驗(yàn) 促進(jìn)文化事業(yè)發(fā)展——全國文化事業(yè)單位“以文補(bǔ)文”經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)綜述》,《財(cái)政》1988年第9期。

62 范伯群、湯哲聲、孔慶東:《20世紀(jì)中國通俗文學(xué)史》,高等教育出版社2006年版,第285頁。

63 王屏、綠雪:《廣西“通俗文學(xué)熱”調(diào)查記》,《文藝報(bào)》1985年第2期。

64 “編前”,《山花》1988年第4期。

65 《關(guān)于文藝工作的若干意見》(討論稿),轉(zhuǎn)引自劉錫誠《在文壇邊緣上》(增訂本·下冊(cè)),河南大學(xué)出版社2016 年版,第739頁。這一文件是周揚(yáng)主持起草,并遞交1982年6月中國文聯(lián)全國委員會(huì)第四屆第二次會(huì)議討論,因此這一對(duì)新時(shí)期文藝狀況的判斷是經(jīng)過審慎考慮的。

66 洪子誠:《“當(dāng)代文學(xué)”的概念》,《文學(xué)評(píng)論》1998年第6期。

67 [英]雷蒙·威廉斯:《文化與社會(huì):1780—1950》,高曉玲譯,吉林出版集團(tuán)有限責(zé)任公司2011年版,第296—297頁。

68 “在‘百花凋零,萬馬齊喑’的十年文壇荒蕪后,中國的社會(huì)主義文學(xué)非但迅即復(fù)蘇,而且短短六年(指1976年10月到1982年)間便達(dá)到空前繁榮的境地。”中國社會(huì)科學(xué)院文學(xué)研究所當(dāng)代文學(xué)研究室:《新時(shí)期文學(xué)六年》,中國社會(huì)科學(xué)出版社1985年版,第1頁。

[作者單位:中國人民大學(xué)文學(xué)院]

[本期責(zé)編:鐘 媛]

[網(wǎng)絡(luò)編輯:陳澤宇]