首都師范大學(xué)教科書博物館:小課本里的大教育

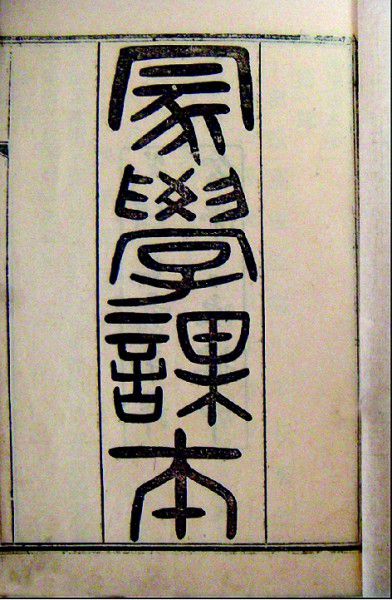

館藏《蒙學(xué)課本》,為我國最早的自編新式教科書。圖片由首都師范大學(xué)教科書博物館提供

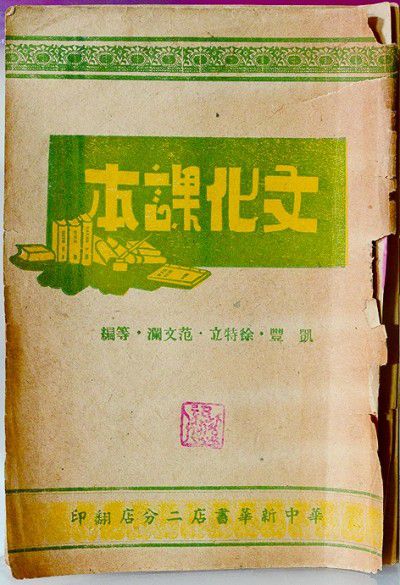

1942年于延安出版的《文化課本》。圖片由首都師范大學(xué)教科書博物館提供

新學(xué)期開啟,首都師范大學(xué)又迎來了一批新的面孔。不少新生被學(xué)校教學(xué)樓“烽火十四年——1931—1945抗戰(zhàn)教科書專題展”吸引。

“正式開展的那天,我看著參觀者駐足在展柜前,輕聲哼唱出80多年前課本里的抗戰(zhàn)歌曲,瞬間感受到了小小課本蘊(yùn)藏的溫度與力量。這些泛黃的紙頁,記錄著一個(gè)民族的骨氣,也讓我們讀懂了:教育,從來都是一個(gè)國家最堅(jiān)韌的鎧甲。”首師大教育學(xué)院博士研究生宋世佳如是感慨。

課本,連接古今,啟智增慧。首師大教育學(xué)院博士研究生蔣宇說:“在布展時(shí),我們的心里就充滿了敬意。有的課本印著斷壁殘?jiān)囊獜?fù)興民族;還有巴掌大小的抗戰(zhàn)口袋書,紙張粗糙,卻在資源緊缺的困境里,將堅(jiān)持抗戰(zhàn)的聲音送到了無數(shù)民眾手中。我們一邊梳理這些故事,一邊更理解了這些課本的價(jià)值。”

本次展覽的展品,都是首師大教科書博物館的珍藏。2012年,在學(xué)校教育學(xué)院支持下,石鷗教授以自己的教科書藏品為基礎(chǔ),籌建了全國第一所高校教科書博物館。如今,這座教科書博物館已經(jīng)成為集收藏展示、學(xué)術(shù)研究、決策咨詢、人才培養(yǎng)和社會(huì)服務(wù)于一體的學(xué)術(shù)平臺(tái)。

“如今,館藏教材已達(dá)到3萬余冊(cè),時(shí)間跨越3個(gè)世紀(jì)。上至晚清、下至當(dāng)代,館藏教科書體系完整,種類繁多。值得一提的是,我們收藏了較多革命根據(jù)地的教科書、抗戰(zhàn)時(shí)期的教科書、國防教科書等特色教材。”石鷗告訴記者。

在參觀完展覽后,許多學(xué)生還會(huì)來到學(xué)校東一區(qū)八層的教科書博物館本館,細(xì)細(xì)端詳更為豐富的藏品。展柜里,一本本泛黃的珍稀課本靜靜陳列,默默訴說著中國近現(xiàn)代教育發(fā)展的點(diǎn)點(diǎn)滴滴。

“從國人自編教科書之始《蒙學(xué)課本》,到抗日戰(zhàn)爭時(shí)期不是武器卻勝似武器的‘烽火教科書’,再到新中國成立后的統(tǒng)編教科書……每一頁紙、每一幅圖、每一行字,都是時(shí)代脈搏的切片與文化基因的密碼。”首師大教育學(xué)院黨委書記陳志永說。

“每一次講解,都是一次精神洗禮和情感共振。當(dāng)我站在展柜旁,看到參觀者俯身凝視著那些泛黃的紙頁,目光久久停留;當(dāng)我看到他們?yōu)橐欢握n文、一幅插圖動(dòng)容,那一刻,我仿佛觸摸到了歷史的溫度與脈絡(luò)。它正從字句之間悄然蘇醒,觸動(dòng)一顆顆跳動(dòng)的心。”作為教科書博物館志愿講解團(tuán)隊(duì)的一員,首師大教育學(xué)院博士研究生劉珊如是說。“于我而言,能夠成為一名連接過去與未來的講述者,我感到無比榮幸。”

前幾天,教育部課程教材研究所政策研究與宣傳中心主任李澤林在參觀完“抗戰(zhàn)教材”藏品后,動(dòng)情地說:“教科書是抗戰(zhàn)史中柔軟而不可替代的武器。在看到一篇篇抗戰(zhàn)課文和學(xué)生稚嫩的筆記時(shí),我仿佛聽到了80年前的讀書聲;在看到‘復(fù)興教科書’‘國防教科書’‘戰(zhàn)時(shí)教科書’時(shí),我的腦海里浮現(xiàn)著當(dāng)年學(xué)子翻閱這些書頁的情形。他們的教室或許簡陋,課堂或許隨時(shí)面臨轉(zhuǎn)移,但他們所學(xué)的每一個(gè)字、所看的每一頁書,都是對(duì)民族未來的堅(jiān)守。”

“現(xiàn)今,教科書博物館早已突破單一屬性,發(fā)展成為重要的人才培養(yǎng)基地與育人平臺(tái)。它不僅面向社會(huì)公眾免費(fèi)開放,而且積極服務(wù)基礎(chǔ)教育教材科普和文化交流。”首師大教育學(xué)院院長張爽透露,學(xué)校率先設(shè)置教材建設(shè)人才培養(yǎng)的碩士和博士點(diǎn),開發(fā)課程群和系列教材,多年來為全國高等學(xué)校、教材出版機(jī)構(gòu)、教育研究機(jī)構(gòu)輸送了一批高水平人才。“同時(shí),博物館接待了大量國內(nèi)教育科研機(jī)構(gòu)研究人員、中小學(xué)教師和學(xué)生,圍繞國家教材建設(shè)若干重大選題展開積極研究,對(duì)促進(jìn)中國教材理論研究、服務(wù)教材實(shí)踐建設(shè)作出了積極貢獻(xiàn)。”