千年商脈貫古今 ——“互利天下:廣東外貿一千年”展印象

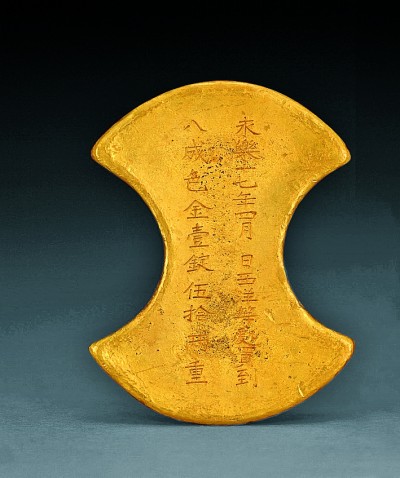

明金錠(湖北省博物館藏) 資料圖片

十月的嶺南,海風溫潤。10月15日,當第138屆廣交會喜迎四海賓朋之際,廣東省博物館“互利天下:廣東外貿一千年”展覽同期開幕。這場迄今規模最大、層次最高的廣東對外貿易專題展,以逾200件珍貴文物,鋪陳出一幅跨越千年的商貿長卷,向世人講述廣東作為中國對外貿易“先行之舟”的滄桑與輝煌。

制度創新:

千年商脈的堅韌基石

步入展廳,《唐南海神廣利王廟碑》拓片靜靜訴說著唐代廣州的開放氣度。時任嶺南節度使孔戣取消了針對停泊廣州的外國商船征收的“下碇之稅”,禁止貿易人員收受賄賂……種種舉措展現出嶺南大地早期的制度文明。

“盡管秦漢時期中央已在嶺南沿海設置管理機構,但專門針對海外貿易的市舶制度是在唐代才出現,這就是這個展覽中‘一千年’的起源。”廣東省博物館科研部副主任、展覽執行策展人丁蕾告訴記者。

透過展柜中的古籍文獻可以看出,宋元時期,廣州在制度建設上再領風騷。《宋史》中記載的《廣州市舶條》,被學界認定為迄今所知世界上最早的成文海貿法。元代《市舶則法》的頒布,更將中國古代海外貿易管理推向新階段。

展廳中,一塊金燦燦的明代金錠格外奪目。它由鄭和第五次下西洋歸來時在西洋所買的黃金制作而成;廣州市舶太監韋眷的墓中出土的孟加拉銀幣、威尼斯銀幣,也見證了明代廣東貿易的繁盛。

“這個展覽最難的地方就在于,通過‘物’來講背后的‘制度’。從唐宋市舶制度的開創,到明代‘廣中事例’的突破,廣東逐漸形成了一套中央、地方與民間三方共榮共生共利的貿易體系。”展覽顧問、中山大學歷史學系主任安東強認為,正是千年來在廣東實踐形成的制度韌性,為新中國外貿事業埋下深遠伏筆。

互利共榮:

跨越時空的商貿智慧

展覽中,《卻金亭碑記》拓片記錄了一段動人往事:明嘉靖年間,暹羅國貢船抵達東莞,時任番禺知縣李愷整治通商環境、規范貿易秩序,堅決拒收暹羅商人贈銀,外商感其高義,遂立碑紀事。廣州大學人文學院副院長、教授王元林認為:“這個故事雖小,卻反映出廣東貿易文化中尊重契約、重視信譽的傳統。”

這種互利精神貫穿千年。從唐代設“蕃坊”安置外商,到清代在廣州設立“十三行”作為貿易代理,廣東探索出一套與外商和諧共處的治理智慧。“世界上許多貿易樞紐常伴隨矛盾沖突,但從唐宋的廣州到今天的廣交會,不同文化在這里總體上呈現和諧共處、共同發展的狀態。”安東強說。

在展覽的“潮涌新章”部分,廣東畫家李金明創作的油畫《周總理與廣交會》將觀眾帶回到新中國外貿起步的年代。畫中周恩來總理細致審視展品的形象,令人回想起他“重合同,守信用”的諄諄叮嚀。自1957年首屆廣交會啟幕以來,中國始終恪守“重合同守信用”“重質先于重量”等貿易原則,逐步樹立起重信譽、講和平、講友好的大國形象。

文明互鑒:

從藝術交融到時代新章

文物無言,卻訴說著最生動的文明交流史。清銅胎畫琺瑯花卉紋提梁壺及溫爐,其溫爐設計的靈感,來源于歐洲人“溫茶”的習慣;而從故宮博物院借展的清乾隆款畫琺瑯八棱開光山水花鳥圖提梁壺,也在造型、風格上與面向西方市場的外銷品有異曲同工之妙。

“這說明對外貿易帶來了雙向影響。”丁蕾說,“西方市場的需求反哺了國內高端工藝品的設計體系,東西方審美呈現出一種融合風尚。”

從唐宋市舶司到清代粵海關,從廣交會到粵港澳大灣區,廣東的開放基因一脈相承。展覽的最后部分,觀眾既能看見反映廣交會歷程的珍貴檔案,也能領略自貿試驗區建設的創新成果。

“廣東之所以能長期維持中外商貿重鎮地位,很大程度得益于其制度的相對靈活,體現了‘因時而變’的理念。”王元林說。

廣東省委宣傳部相關負責人表示,廣東千年來在貿易發展與制度探索中,始終以文明交流為魂,“這種血脈里的歷史自覺與創新精神,在當下更彰顯出時代價值”。

千年海潮不息,萬里商路綿延。當參觀者漫步展廳,穿行于《唐蕃坊示意圖》與廣交會影像之間,翻閱從宋元市舶條法到自貿區改革文本的史籍文獻,一條清晰的脈絡浮現在眼前:開放包容、互利共贏,不僅是廣東千年外貿的精神內核,更是這片土地面向未來的承諾。