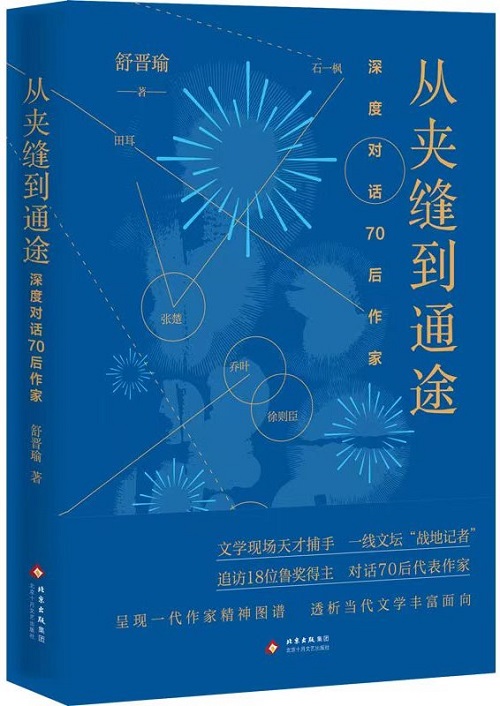

《從夾縫到通途:深度對話70后作家》出版 重構70后作家的文學地理志

繼《深度對話茅獎作家》《深度對話魯獎作家》等訪談錄之后,文化記者舒晉瑜新書《從夾縫到通途:深度對話70后作家》由北京十月文藝出版社推出。

中國作家協會黨組成員、副主席、書記處書記邱華棟認為這部對即將經典化、成熟態的70后代表作家的深度訪談,為文學研究者提供了真切的一手材料,也為廣大讀者理解這個時代的文學脈絡,打開了一扇通透的窗。中國作協原書記處書記、《人民文學》原主編施戰軍認為,該書交談中的脈動,語言后的感應,個性化心路坦陳,體現出同代人晤對神通,是一部獨特而珍貴的70后創作群落研究的鮮靈文本。

據悉,從1999年步入文壇,舒晉瑜就一直追蹤同時代的作家,二十余年間持續追蹤采寫了18位“70后”魯迅文學獎得主。該書是舒晉瑜的第七部訪談錄,書中的對話實錄與思想活動,以每位作家的代表作為經緯,探向創作背后的那些故事軌跡與心靈圖景。該系列此前已推出《中國女性作家訪談錄》《深度對話茅獎作家》等作品,而新作聚焦70后群體,進一步填補了代際文學研究的空白。

北京作家協會主席、北京大學中文系教授李洱認為,舒晉瑜與不同代際作家的對話已綿延了26年之久,是以對話方式進行批評活動。這種對話式的批評既是對作家的提醒,又為中國當代文學保留了鮮活的史料。北京師范大學文學院副院長張莉則認為,這是另一種意義上的當代文學史,每位作家都是鮮活的,他們在訪談錄里誠摯表達著對當代文學生活的理解,而平易親和但又有敏銳感受力的與談人,正是對談之所以擁有春風化雨般魅力的原因。

作為多次與舒晉瑜對話的作家,廣東文學院院長魏微認為,《從夾縫到通途》精準,豐富,微妙。自媒體上有不少關于70后退休的現狀討論,大體就是絢爛之后歸于平淡,這是人生的結果,可是舒晉瑜從寫作的角度,看到了另一種可能性,因此取名《從夾縫到通途》,希望如她所愿。“舒晉瑜用專業和真誠,進入到了每個作者的內心。閑話家常的氛圍,平和親切,讓受訪者不知不覺談了很多,關于自身,關于作品。每位作家都是生動的,真實的,各有特色的。”上海作家滕肖瀾滕肖瀾說。

受訪的同時代作家對該書的感受和評價更為真切。廣西大學藝術學院教授、廣西作協副主席田耳說:“發現舒晉瑜通讀受訪者主要作品是訪談的基本流程,不免震憾。‘深度’兩字,有這樣的態度和工作流程作保障,自是當之無愧。”廣東省作協副主席、《作品》雜志社社長王十月認為,70后一代的寫作,長時期被認為是夾縫中的寫作,《從夾縫到通途:深度對話70后作家既是知人之問、又是知文之問,能看到作家們得意時的飛揚與迷茫時的徘徊,看到這一代作家們尋找自我、突破自我的來路,和回望來路時的反思與總結,是了解70后作家的重要文本。“這不僅是對作家們的生動摹寫,也是對中國當代文學一次扎實而深刻的觀察。”江蘇省作協副主席魯敏認為,70后一代作家的出身與經驗,有相當部分都經過了漫長緩慢的移動,從鄉村到小鎮,到縣城再到首都,這是不止是地理上的變遷,更是一代中國人由鄉村到城市的路徑,這些背景與經歷,恰恰是世界與時代在70后一代作家身上的彈響與折射。