對汪曾祺幾幅字的追憶

1981年10月,汪曾祺在高郵百花書場做講座

1981年10月,汪曾祺第一次回到闊別四十二年的家鄉高郵。探親訪友,做數場文學講座。

一天,我父親請他在家里吃飯。飯后,父親學校(高郵曙光中學)幾位語文老師趕來,抓住這難得的機會,與汪曾祺交談了半天。

他們談到了《受戒》。老師們說,讀了《受戒》,就覺得作者是高郵人,里面的場景、語言、地名、人名都是高郵人最熟悉的,老師們還說到《受戒》給了讀者很大的沖擊。汪曾祺談到了曙光中學地址的前身,那是高郵一座很古老的寺廟——乾明寺,談到他對那座古寺廟的記憶。他們議論了中學語文的教學,說到語言所具有的鮮明的地方特色。汪曾祺說,一篇好文章,語言是很重要的,老師要多注意培養學生的語感,他還建議中學語文老師要讓學生打好古文底子,多背古詩文,習對子,比如,春華對秋實……閑聊中,我得空提出要墨寶的要求,汪曾祺應允了,家里沒做準備,他記在了心里。

公務飯局以外,汪曾祺都盡量在妹妹汪麗紋家吃飯,為的是多與家人親友團聚。幾個晚上,妹妹家里鄰居、親戚、朋友濟濟一堂,喝酒,抽煙,神侃,不亦樂乎。我只要有空,都去坐一坐聽一聽。

一次,我陪堂姐一家去汪麗紋家看望他。汪曾祺看著我堂姐的女兒說,小姑娘鬢角長得下,長大了唱旦角鬢角用不著畫。他看人觀面,腦子里總有著舞臺上的形象,這大概與他的編劇職業有關吧。

一天晚上,汪曾祺為求字的眾多親友揮毫。其中為我和我弟弟行書題寫了王之渙“白日依山盡”、李白“朝辭白帝彩云間”的詩句,落下了“墨海游龍”“汪曾祺”兩方鈐印和“泰弟清囑 曾祺 一九八一年十一月”的落款。

我的堂姐夫帶了兩瓶洋河酒看望他,求他的墨寶。老人來了興致,行書寫就兩首自己的詩給他:

文游臺

憶昔春游何處好,年年都上文游臺。

樹梢帆影輕輕過,臺下豆花漫漫開。

秦郵碑帖懷鉛拓,異代鄉賢識姓來。

杰閣今猶存舊址,流風余韻未曾衰。

陰城

莽莽陰城何代名,夜深鬼火恐人行。

故老傳云古戰場,兒童拾得舊韓瓶。

功名一代余荒冢,野土千年怨不平。

近聞拓地辦工廠,從此陰城夜有燈。

《文游臺》這首詩,有不同的版本,汪曾祺手書給不同的親友,文字略有變化。贈給他妹妹汪麗紋的親家(高郵師范學校美術教師張廷林先生)的手書,把“杰閣今猶存舊址”改成了“杰閣何年規舊制”,這是他借用元代詩人王冕的《題高郵何將軍園林》中的首句,王冕曾在《過揚州》中也用到了這一句。

詩中的陰城位于高郵城東大街(現叫人民路)北側,西起珠湖路東側至大淖河附近,舊時那里荒冢叢生,夏日夜晚常有磷火飄蕩,當地百姓稱為鬼火,因此得名陰城。有傳說南宋韓世忠曾在此地駐扎過軍營或打過仗,兒童拾得的“舊韓瓶”,即為士兵用的陶質水壺,壺口下有細脖子,好扣繩攜帶,現在民間還有收藏。

1991年9月底,汪曾祺攜夫人第三次(此前還曾于1986年10月訪故里)回高郵。這次回郵,為高郵北海酒店落成剪彩,為文學青年頒獎,再做文學講座。

一天,父親和我帶著我兒子去汪麗紋家看望汪曾祺夫婦,其中的一段回憶可借用兒子的文字表述,“那年我念小學三年級。我在竺家巷的舊屋里受到過他的‘接見’。印象里他很洋氣,戴一頂藝術家專有的猩紅色‘貝雷帽’,穿著灰布長風衣,一副大城市來的洋老頭的氣派。我已記不得他說了什么,只知道他不停地摸我腦袋(倒是施松卿老太太問了我父親一句‘這是你家孩子?’令我記憶猶新)。可恨我當時困得只想睡覺(等得太久),真夠沒出息的。如果說我還算愛看點書,還算能寫點順暢句子,大概是因他摸了我腦袋的緣故吧。”

不日,我與父親二人再去汪麗紋家看望二老。這天上午,汪曾祺在北海酒店參加活動并作《北海謠》(五言古風):

家近傅公橋,未聞有北海。

突兀見此屋,遠視東塔矮。

開軒揖嘉賓,風月何須買。

翠釡羅鳊白,金盤進紫蟹。

酒酣掛帆去,珠湖云叆叆。

下午汪曾祺應外甥趙京育請求,為親戚朋友圍繞文學方面的話題談談。那一天汪麗紋家人很多,我們去時,近三小時的談話已近尾聲。未能如此近距離全程聆聽汪曾祺的家庭講座,實在是一件憾事。

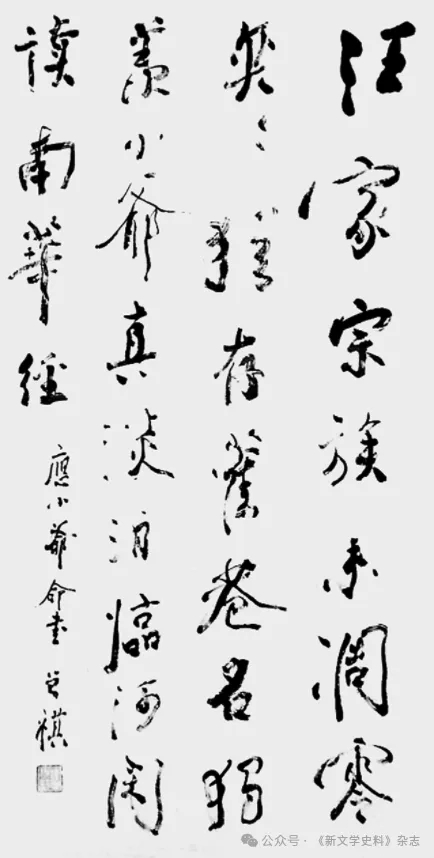

汪曾祺詩歌手跡

汪曾祺離郵數日后的一天,有人給我父親帶來了一幅字,說是汪曾祺離郵在揚州停留時應人所求即興題字,同時為我父親所書一詩,并請人回郵時轉交。

汪家宗族未凋零,

奕奕猶存舊巷名。

獨羨小爺真淡泊,

臨河閑讀南華經。

應小爺命書 曾祺

詩中“小爺”即我父親汪連生(曾任高郵曙光中學教師),我父親與汪曾祺父親汪菊生是嫡堂兄弟,但汪曾祺比我父親還大五歲。(2021年9月,家鄉高郵舉辦汪曾祺書畫展覽,征集了高郵親友所保存的汪曾祺字畫,及汪朗三兄妹提供的字畫,約一百多幅在高郵博物館展出。展覽期間,汪朗看到上面的幾幅字,很動情地對我們說,一看便可看出,這是父親精氣神最好的時期寫出的字,筆意流暢有力,神采飛揚,顧盼有致,最是動人。)我父親拿到手書很高興,裱了掛上墻,并寫詩和之:

應邀回鄉滿城迎,小說書法眾知名。

莫道愚叔真恬淡,舊巷確把毛詩吟。

重游宋城與唐塔,當憶少年家鄉情。

高居北海見巨變,黨恩心潮定難平。

汪曾祺詩中的“舊巷”指汪家巷。汪家巷南北向,百米長,巷口南面對著一條由南向北在巷口折向東去的河——臭河,河沿岸周邊叫臭河邊。臭河并不臭,河邊的居民多年來都是吃用這條河水的。巷口北與東大街(人民路)相接,巷子因有兩座汪家院子和一座汪家祠堂而得名。一座院子在巷南口東,原是汪曾祺二伯父汪長生的家產,后為造紙坊廠房。汪曾祺在散文《我的家》中寫道:“我的二伯父(二爺)死得早,……我的堂弟汪曾煒過繼,但我的二伯母(二媽)不同意,她要我,……后來定了一個折中方案,曾煒和我都過繼給二媽,一個是‘派繼’,一個是‘愛繼’。”汪曾煒是汪曾祺大伯的次子,汪曾祺的堂弟,沈陽軍區總醫院胸外科主任,文職特級。他自離家門,就從沒回來過,但在很長的時間里,都為親戚介紹的家鄉的病人做心外科手術。汪曾煒今年已103歲了,家鄉時有人電話采訪他,仍思維敏捷。汪家名人薈萃,算得上是“汪家宗族未凋零”了。

汪曾祺父親汪菊生

另一座院子與上述院落相對,是汪曾祺的曾祖父汪恒委托汪曾祺的祖父汪嘉勛(即我祖父的二哥,我祖父行四)在東大街汪家巷處修葺的,并在院中建汪氏祠堂一座,此院落后稱汪家大院。院子很大,南北各有一眼水井,樹木深深,有高大粗壯的榆樹、紫薇樹、桂花樹、桃樹、梨樹、石榴樹,還有花椒樹,一年四季,樹上的花兒輪著開。汪氏祠堂高大寬敞,里面的老爺柜上排了很多神龕牌位。祠堂門口外一面大大的照壁,厚實,精致,邊角有磚雕花紋。后來的大煉鋼鐵,院內砌起了幾座小高爐,就地取材,放倒了大樹,日夜燒得紅了半邊天。再后來,院內砌了幾幢平房,安排了好多住家,祠堂也成了縣水泵廠的工人宿舍。砌平房時,祠堂前的照壁拆了,可惜!大院的形還在。1995年夏,汪家巷和兩座院落及周邊的民居全部拆遷。汪家巷沒了,汪氏祠堂沒了,連同汪曾祺曾經度過童年的汪家大院也沒了,“奕奕猶存”的“舊巷名”也沒了,只是原址新建的小區叫“汪家小區”。隨著汪家巷的拆遷,汪曾祺“猶冀有機會回鄉,寫一點有關家鄉的作品,希望能有一枝之棲”(1993年5月30日汪曾祺致戎文鳳信)的哪怕得到其中一兩間老房的“區區愿望”,最終難償。1997年5月,汪曾祺去世,我父親在拆遷原址新建的單元房的客廳里,對著他的字靜坐了很久。

汪曾祺去世五周年時,父親寫詩紀念:

憶曾祺

名聞文壇歸故里,百花講學譽滿城。

幾度回鄉反響大,不乏后生崇尚文。

盂城多處留文墨,詩序楹匾皆上乘。

遺世佳作傳千古,后繼秦王又一人。

“百花”指百花書場,“秦王”指高郵秦少游、王念孫、王引之。

汪曾祺父親汪菊生是位眼科醫生,家鄉流傳著他許多醫者仁心的故事,且多才多藝,亦是一位畫家,我于偶然中得到一幅他畫的“水仙圖”。

汪曾祺在《我的父親》一文中寫道:“照我看,我父親的畫是有功力的,但是‘見’得少,沒有行萬里路,多識大家真跡,受了限制。他又不會作詩,題畫多用前人陳句,故布局平穩,缺少創意。”

汪曾祺的父親汪菊生所繪水仙圖

這幅水仙圖得來純屬巧意。此畫幅35厘米見方,1998年左右,我愛人把她母親給她的一具老式衣櫥運回家。老式衣櫥為三截,最上面一截門上的兩扇方花槅子里嵌著兩幅花鳥“片子”,外面看,很舊,一幅已破朽不堪。把片子卸下來,被遮住的地方赫然寫著“汪氏菊生寫”。水仙線條雋秀流暢,墨色清新依舊,左下角寫有“冬心先生本”,為仿金農先生所作,時間已有幾十年。只知道這位伯伯會畫畫,卻從沒見過他的畫作,這次得來卻全不費功夫。另一幅一定也是他所畫,已破爛不可辨,可惜可惜!于是趕緊裱了水仙圖,收藏起來。

菊生伯伯(雖稱伯伯,年齡卻與我祖父差不多)于上世紀五十年代末作古,不知他留下幾多畫作,能有他一幅完好的畫頁,亦是難得。可惜,汪曾祺生前未能見得此畫。

高郵籍在南京的文化記者徐克明先生在他的文章《徐家大樓:埋藏在心里的記憶碎片》中提到,“因我五房伯父家,有汪曾祺父親汪菊生的畫,1991年10月,汪曾祺先生回故鄉高郵,我就和汪曾祺的妹夫金家渝,一起陪汪曾祺先生和大姐汪巧紋來徐家看畫……大伯陪汪先生看了衣櫥上汪菊生所作的四幅畫,記得汪老看到畫就連聲說:‘是他畫的!是他畫的!’據大伯介紹,那年他父親結婚,作為父親好友的汪菊生就畫了四幅畫作為結婚賀禮。”在另一篇文章中克明先生又提到,“記得汪先生當時仰起頭將四幅畫看得非常仔細,睹物思人,看得出來汪先生對他父親有非常深的感情……那天在我家,汪老就委婉提出用他的畫來換他父親的畫,其實當時大伯態度也不錯,但不知后來是何原因又猶豫了……1997年春節,我從廣州回高郵過年,大伯主動對我說,汪先生要真是喜歡他父親的畫,我可以送給他!沒想到那年5月,汪曾祺先生就去世了。”

汪曾祺19歲(1939年)離開家鄉去云南考西南聯大時,也就和他父親以及他父親的畫作了離別。這一別竟是52年,1959年4月,汪曾祺父親離世,其時他正因右派在張家口沙嶺子農業科學研究所接受勞動改造,未能回鄉。當52年后再度看到他父親的畫時,該是一種怎樣的心情呢?

汪曾祺去了。對他的記憶就像絢麗多彩的云,會飄得很遠很遠;就像清澈透明的水,會流得很長很長。他留給我們的文字背后,是深厚的底蘊和深刻的思考。我們紀念他緬懷他,更在于研究他的文字,感恩他的文字。今年是他誕辰105周年,如上片段,會留在心中,成為永恒的記憶。