《技能五子棋》:拼一個廢墟世界,報之以開懷大笑

在閱讀本篇文章之前,強烈建議先把《技能五子棋》觀看幾遍。

——沃·茲基碩德

喜劇小品《技能五子棋》片段

大概是今年最抽象的小品喜劇,《技能五子棋》在新一季的《喜人奇妙夜》第一期播出后,便迅速爆紅。除了劇中的諸多臺詞成為日常生活、尤其是社交網絡中的交流用梗外,最洗腦的“技能五子棋之歌”已經鋪天蓋地刷遍了全網。在國慶假期撰寫這篇文章時,我還刷到過王力宏的演唱會,助演嘉賓單依純和他一起,現場表演了一次這首歌的“又唱又跳”。前幾天發朋友圈,我給他人的回復都變成了:

抽象的文藝作品以及其走紅,已經屢見不鮮。我們在這里并非考察它“何以走紅”,這很可能會讓我們將分析和批判其他文化現象方法挪用至新的現象上,在僵化分析方法的同時,摧折了文本原本應有的價值。相反,我們試圖在將具體現象對應至一定概念范疇之時,檢驗和反思這一范疇是否適用,并從中提煉出問題意識。既然是喜劇,我們當然會聯系到近幾年對國產小品這一類喜劇形式的整體批判傾向上來:一定要有教育意義,一定要有一個悲情的結尾,這一條條框框讓喜劇變得不再“純粹”。自然,《一年一度喜劇大賽》及更名后的《喜人奇妙夜》,其策劃推出本身就有對這種批判的回應意味,想要通過“更加純粹的喜劇”改變目前小品喜劇令人詬病之處,甚至探討國產小品未來的發展方向。而《技能五子棋》似乎是這種觀念的巔峰——沒有邏輯,沒有共鳴,沒有結構,找不到任何可闡釋的方向,但它就是能讓你笑,讓你“上頭”。如果我們稍微對這兩種小品生產的原則進行概念化處理,那種訴諸教育意義的喜劇無疑會陷入一種簡單的現實主義反映論的窠臼中去,也就是強調文藝作品要反映和揭示“本質現實”,并賦予其規訓或引導公眾的社會工具性使命。而《喜人奇妙夜》則更強調文藝作品的自律,甚至要完全放棄對現實層面的反映,用社會現象的娛樂化、諧音梗、抽象等方式自娛自樂,而這也就是所謂“純粹的喜劇”的題中之意了。

可問題也正出現在這里。即使沒有任何文藝理論背景,僅僅依靠常識,我們也知道完全脫離現實的、“純粹”的文藝作品是不存在的。即使是那些如唯美主義一般沉溺于人生的唯美態度的作品,其中也會辯證地反映出和現實的關系,即體現了對社會現實的逃避與想象性抵抗。如此,我們確實可以將這些喜劇視為在象牙塔內自娛自樂,對現實視而不見的犬儒。這種分析思路也確實能很好貼合《技能五子棋》的文本,那些混亂的、抽象的文本形式,不就是在極力脫離與現實層面的關系,讓人們從現實的邏輯與意義的牢籠中暫時離開,體驗“毫無負擔”的快樂嗎?但是,哪怕是直覺層面,我們也會感受到《技能五子棋》和唯美主義之間的區別:它并不是一味在娛樂化的形式意味中用人生的荒誕的合理性消解現實的邏輯,相反,其中許多方面也有對現實的嘲諷和褻瀆。譬如它有意識地壓制一個意義單元的生成,在最后哪怕將結局引向莫名其妙的“要快樂而不是勝利”時,也要用時不時出現的爛梗、突如其來的歌曲等,來解構自己剛剛生產出的意義。這全然呈現對現實的宣戰和挑釁,而非逃避與抵抗。我們稍后將具體分析更多細節。但總之,“純粹喜劇”的概念與其實際呈現出的面貌出現了錯位,這呼喚我們需要重新審視以《技能五子棋》為代表的“喜人”小品,審視它們背后的范疇,也就是重新討論這類作品與現實的關系。

1、笑從何來

我們從最基本的意義生成單元出發,來剖析這一問題——如果這一小品毫無邏輯,拒絕共鳴,那么它的笑點在哪里,為什么會讓人完全看不懂卻又十分“上頭”?需要點明的是,這也是社交網絡中相當一部分人的困惑,他們覺得這場混亂的喜劇找不到任何笑點。這相當于給予了一個雙重任務,既要說明《技能五子棋》的笑點,又要說明為什么這個笑點會與受眾產生聯系。

從類型喜劇的視角來看,《技能五子棋》屬于日本的“漫才”喜劇類型。這種喜劇有點類似相聲,一般會有一人充當“怪人”,以一本正經的呆、傻、怪等姿態,展現異于日常生活的行為;另一人則充當“直人”,或者說“吐槽位”,用正常人的視角將奇怪的事情吐槽出來。此外,該小品又呈現出一定的中二熱血少年的特質,里面“怪”與“正常”的分界線,就呈現為角色是否中二。看過《銀魂》的讀者應該對這種搞笑方式較為熟悉。在小品中,演員張興朝、李嘉誠和王廣擔任的是怪人角色,他們用“技能五子棋”這一不同于慣常五子棋邏輯的奇異游戲規則,搭建起一個自足的熱血世界。而張呈則像是闖入這個世界的正常人,用正常的邏輯揭露技能五子棋世界的荒誕和滑稽。

既如此,笑點的來源便應當主要來自中二世界與正常世界的沖突。我們確實可以看到幾個明顯建立于此的笑點,比如張興朝和李嘉誠在彼此吹捧“飛沙走石”技能厲害后,張呈隨即吐槽“兩個精神病”,這是正常世界對中二世界毫不掩飾的吐槽。張興朝被王廣擊敗后死而復生,張呈無奈對著鏡頭說“活了”,這是對中二世界感到離奇邏輯的無奈。但是,這些笑點并沒有成為小品的主要笑點來源,它們更像是提供了一個營造笑料的基礎框架,但更多的血肉卻來自于另一種笑點。

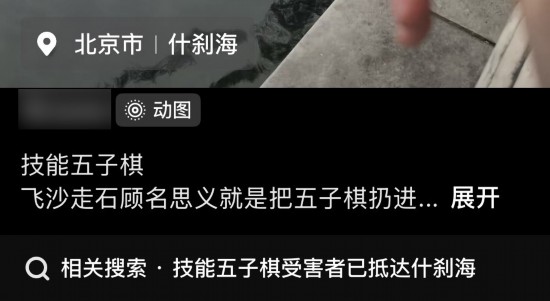

這里甚至突破了影視作品中的“第四堵墻”

這有點像先鋒派藝術常用的“拼接”。不難發現,技能五子棋學校在言說之時,非常喜歡將自己的話語直接聯系到小品之外、現實世界的某個元素中。譬如,在解釋何為飛沙走石時,張興朝大吼一聲“問得好”,隨后說道:“所謂飛沙走石,就是將對方的棋子,直接扔進……什剎海!”在此,“什剎海”呈現為現實世界的一個碎片,其并沒有任何出現的理由,僅僅是被并置在飛沙走石技能一側。與之相關的還有,張興朝假扮保潔,用掃帚擺了一下張呈的褲子,后者抱怨“別弄,我這是新褲子”,前者立刻接話:“你你你,你要跳舞嗎?”張呈使出“力拔山兮”后,對方立刻發動一招“兩級反轉”,結果搬出的是張呈抖音賬號中的一張經典(黑歷史)照片。被王廣擊敗后,張興朝躺在地上裝死,還不忘加上一句“APT, APT”。甚至有一些笑點,雖然沒有直接對現實進行照相術般的復刻,但其中也能夠看出現實碎片。比如,張興朝對張呈怒吼“如果你下棋就是為了贏的話,那你和那些下棋的有什么區別!”又或者“你這個畜生”。這些話語確實并沒有直接調用現實素材,但它調用了現實中的某種邏輯,并將其從其原生語境中暴力撕扯下來,使其成為一個個孤立的、懸置的片段。這些現實碎片被無中介地和言語的行進主題并置,才是更為主流的笑點。

《技能五子棋》片段

以下兩條原因,可以讓上面的結論更為可靠。首先是在實際效果上,拼接式笑點給人的印象,較之沖突式笑點更深。我粗略統計了一下全劇出現的令人發笑的地方,沖突式笑點實際多于拼接式笑點,且多出不少。但是,在賽后投票時,這一作品得分其實并不高。這些密集的、制造更多“笑的時刻”的沖突式笑點,在此也沒有發揮期待中的作用。但是,在播出之后,拼接式笑點反而大放異彩。譬如,國慶假期期間,許多游客發布了抖音視頻,地點位于北京什剎海,而內容則為“看看真正的飛沙走石”。許多網友已經將張興朝的臉嫁接到《APT》的原唱Rosé上,甚至用其聲音創作了相關鬼畜視頻。“你這個畜生”也被用在互聯網各個場景內,被廣泛傳播。沖突式笑點也有一些較為出圈的內容,比如“刻意的驚訝”就被制成表情包,在社交媒體的評論區流行,但除此之外并沒有更多傳播之處。可見,拼接式笑點不僅構成了更深的印象,且在供網友二創、引申等方面,靈活性和延展性更強。

其次,或許有讀者質疑,我在是否有意制造了兩種笑點的對立——它們并非兩種截然不同的發笑方式,而是作為一個有機整體服務于內容。在此,我想重復前面的內容,即沖突式笑點構造了營造笑料的方式,而這是拼接式笑點得以自然出現的基礎。如果沒有漫才式的“怪異”與“正常”的沖突,這種毫無邏輯的拼貼是無法令人發笑的。但是,拼接式笑點在相當程度上超越了沖突式笑點,成為一種更為特殊的發笑方式,以至于可以被單獨提煉出來。如果我們將兩種笑點共置一處,便可以看到其中的差異。以《一年一度喜劇大賽》另一個類似小品《父親的葬禮》作對比,這一漫才小品典型體現了沖突式笑點的應用。全劇自然也讓人摸不著頭腦,不過,它是以中二世界與正常世界的全然對立為基礎的。也即是說,中二世界存在某種內在的、自足的邏輯,支撐起父親葬禮的整體環節,甚至構造出一個整體的意義。但是,《技能五子棋》這種使用現實碎片的造笑方式,則是壓制任何層面上的意義生成,僅僅是以并置的方式將碎片呈現出來、拼接在一起。而當我們將《技能五子棋》內部的笑點并置,我們會發現也正是拼接而非沖突引發了真正的“笑”。一個細節是李嘉誠大呼一聲“這才是真正的飛沙走石”,隨后將五子棋拋向場邊,張興朝拿著球棒揮舞,手動加了一句音效“叮——”。此時張呈過來吐槽:“這是棒球!”可以看到,此時沖突式笑點已經形成,也確實引人發笑。但笑聲更大之處則在后面,恰恰是張興朝拿著球棒說了一聲“呀嘞呀嘞”后迅速消失時,哄堂大笑才爆發了。

《技能五子棋》片段

既如此,我們就可以斷定拼貼式笑點成為了這一小品的“靈魂”所在。然而,這一笑料生成的機制顯然并不對所有人有效。有人上頭,有人蒙。如果以一種傳統的喜劇觀念來看,即喜劇實際上是對主體境況的折射,讓人反思滑稽與愚蠢境況的產生,并使自身得到揚棄,喜劇中的笑依賴于主體與笑點之間建立聯結。顯然,對于能夠發笑,并使這一小品在互聯網鋪天蓋地傳播的人們,這種“沒有共鳴”恰恰成為了一種共鳴方式,而無法發笑的人,則確實無法建立共鳴。那么,這種“碎片拼接”為何會對一部分人產生強烈吸引力呢?這是我們下一節的分析任務。

2、并蒂之木

如果要談論主體與戲劇的共鳴,那便不得不提及對戲劇最為傳統的定義之一,摹仿。至少在亞里士多德《詩學》中,摹仿便得到了較為完整的定義。在古希臘時期,戲劇尤其是悲劇被視為對現實的摹仿。它致力于呈現世界中的一切構成的完整有機整體,悲劇人物的行動中揭露出人的行為的有限性與更高的整體秩序之間的矛盾,但又并未與整體相異化。于是,在一種毀滅感中,觀眾心靈將受到“凈化”,個體生活與城邦共同體(乃至整個世界秩序)之間的隔閡,私人情感的混亂狀態,這些都得到厘清,個體繼而進入到理智的、與秩序同一的狀態之中。相反,喜劇則是對城邦生活中并不完滿行為的摹仿,它以滑稽式的、令人發笑的方式引人反省這種不完滿行為是否出現在自己身上,進而將自己的狀態向完滿的整體秩序靠攏。可見,悲劇與喜劇都與一個完滿的整體秩序相關,其通過不同的方式(向上以吸引,向下以自省)促使個體調整自身,并完成同這個整體的同一。而發展至德國觀念論處,尤其是在黑格爾那里,這種思路逐漸演化為個體意識與精神性的總體理念不斷接近的歷史性過程。我們可以以此為基礎審視引發笑的共鳴——它實際是個體向一個完滿精神的努力。

1967年帕索里尼執導電影《俄狄浦斯王》

而盧卡奇關于悲劇的研究早已告訴我們,現代戲劇已然無法調解這種整體之內的矛盾沖突,吸引人們與整體達成和諧一致。畢竟,現代世界是以神學秩序下“意義的總體性”崩塌為標志的。現代悲劇的本質已然變了:它不再是個體的代表——古典英雄——因挑戰既定宇宙秩序而招致的必然毀滅,而是無名個體在支離破碎的世界中,被純粹的、無意義的偶然性所吞噬的荒誕遭際。而喜劇,也就成為了悲劇的辯證對立面。它所描繪的正是在這個偶然性主宰的世界里,那個頑固地、錯位地尋求必然秩序與內在邏輯的個體,那種堂吉訶德式的徒勞,最終只能顯現為一種令人發笑的、扭曲的姿態。因而,現代戲劇中,無論悲劇還是喜劇,對現實的摹仿最終呈現為一種和諧的、令人愉悅的圖景時,它總是會充滿一個虛假的承諾,一個被權力宰制的、假裝整體秩序依舊存在的幻象,我們往往稱之為意識形態。布萊希特的“離間”便是針對這種幻象做出的努力。它往往在劇中制造一些斷裂,讓人們意識到“這只是在演戲”“這些都是假的”,從而始終讓觀眾對總體性保持距離。

布萊希特編劇的電影《世界在誰手中?》(1933),一段近似離間效果的蒙太奇

這里只是簡單串聯了一下古代與現代戲劇中摹仿的觀念。我們接下來回到文本。實際上,拼接式笑點與布萊希特的“離間”是十分相似的,它總是會插入一些現實世界的碎片,使得連貫的劇情不斷被中斷;觀眾無法順暢地沉浸在其中,而是一次又一次在“意料不到的之處”感到驚奇。但是,我們亦會發現它與離間效果之間的不同:在《技能五子棋》中,這種離間出現的頻率太高了,乃至于整個劇作都像是穿插在離間的縫隙中完成的。如果說傳統的“間離”旨在通過震驚與斷裂來瓦解觀眾對和諧總體性的迷信,那么在此處,它似乎轉化為一種建設性的力量。它不再僅僅是破壞,而是在廢墟之上,用碎片拼接出一個新的總體。這種從破壞到建設的辯證運動,在《父親的葬禮》中就已經初露端倪。呂嚴所充當的吐槽役表現出正常世界的理性邏輯,而葬禮上的母親與一眾憑吊的奇異物種則組成了荒誕的中二世界。起初,“間離”表現為這兩個無法調和的世界之間的劇烈沖突。然而,悖論在于:呂嚴每一次基于“正常邏輯”的吐槽,非但沒有撕裂那個荒誕世界,反而像一次次的反向確認,不斷加固著它的邊界,迫使它自我完善。那個由神秘父親維系的、看似一盤散沙的荒誕共同體,正是在與“正常世界”的持續對抗中,獲得了內在的凝聚力,最終成為一個自足的、被承認的有機體。全劇的最后一句臺詞“土星在公轉,而我的母親在自轉”,其實便是正常世界的投降。這句臺詞標志著一種深刻的轉變:曾經那種通過出離和破壞舊世界、以期尋找“另一種可能性”的烏托邦渴望,此刻被一種在地建構的行動所取代。它揭示了:徒勞地尋找一個遙遠的烏托邦,不如用一套對抗性的新邏輯,就地創造一個屬于自己的意義世界。這個世界縱然荒誕不經,但只要它能與主流意識形態形成足夠張力,它本身就是一種已然降臨的烏托邦。

《父親的葬禮》片段

而相較于《父親的葬禮》,《技能五子棋》無疑邁向了更為深刻的一步。后者將《父親的葬禮》中二元對立的世界觀,升級為一種三體互文的復雜結構。它清楚表現了,劇外的現實世界作為根基,滋養了兩個看似對立的分支:一個是劇中摹仿現實的正常世界,另一個則是技能五子棋學校構筑的中二世界。這種“并蒂之木”的結構,預示了一個深刻的悖論。中二世界盡管以“反叛者”的姿態出現,但其反叛的姿態、戲仿的藍本乃至解構的對象,無一不源自那個它所鄙夷的現實母體。因此,它試圖用一套“全然自洽”的荒誕邏輯去對抗“正常世界”的理性邏輯,這種對抗從一開始就并非看上去那般徹底,其顛覆性注定是被框定的、不純粹的。這并非孤例,而是歷史上一切“內部反叛”所共享的命運。20世紀的先鋒派藝術運動,曾以徹底決裂的姿態挑戰整個藝術體制,最終卻被資本主義的文化市場輕松收編,成為新的商品;杜尚的現成品藝術,意在抹除藝術與生活的邊界,最終卻吊詭地被供奉進美術館,強化了它本想摧毀的體制。任何反叛,只要其資源、語言乃至“敵人”的定義都必須從既有秩序中汲取,那么它從誕生的那一刻起,就已然攜帶著被舊秩序收編的“原罪”。我還記得《喜人奇妙夜》上一集中,易立競客串時曾對馬東發出過靈魂之問:“放棄愛奇藝而選擇和騰訊合作,是因為騰訊給的錢多嗎?”在幾番遮掩后,馬東最終還是點頭。我們可以看到,如果沒有權力主體搭建這個舞臺,我們甚至無法看到像《父親的葬禮》《大巴車上的奇怪鄰座》和《技能五子棋》這樣的抽象作品。《技能五子棋》敏銳捕捉到了這一困境,劇中的中二世界放棄了徒勞地去系統性地言說一套能夠自圓其說的“荒誕秩序”,它不斷地從現實世界中調用、挪用、盜用那些最瑣碎、最不起眼的碎片,并將它們胡亂地黏合在一起。最終,它呈現給我們的,并非一個能夠與現實世界分庭抗禮的“新世界”,而是一面五光十色、意象雜陳,卻拒絕生成任何穩定意義的馬賽克晶體。或許李誕的評價已經點明了它的核心:“我不敢相信這個東西來源于生活。”

這似乎是一種另類的“破罐子破摔”。當我們將一個烏托邦世界視為一種毫無意義的、宛如廢墟一般的存在時,這個世界似乎也就喪失了任何價值。甚至,它本身似乎只是一個在邏輯上臆造出來的、實際無法被任何人設想和容納的未來圖景。但是,一種刺耳的回饋卻在小品中回蕩:那些制止不住的笑聲,那些觀眾與小品內容達成的深度聯結。這讓我們看到了這種用碎片拼湊世界的價值,它們并非無法形成意義,而是用另一種方法尋找意義。

3、笑的力量

拼湊一個廢墟世界的激進性,與其作為反叛意識形態力量的合理性,我們在上一節已經進行了解釋。現在需要說明的是,我們為何需要建構一團無意義的廢墟?這也是那群面對《技能五子棋》無法歡笑的觀眾發出的深刻質問。

目前為止,我們在理論上致力于通過戲劇來解構一種線性的、總體化的歷史敘事,代之以斷裂、異質的進程,并堅稱未來是不可預知的“多種可能”,以此來抵抗權力意志對歷史的規劃與滲透。然而,一個深刻的悖論在于:這種對“開放未來”的捍衛,本身就暗含了一個最低限度的目的論預設——即未來應當是“更好”的。換言之,當我們以“更好的未來”為名,來拒斥一切對未來的具體規劃時,“更好”本身已然成為了一個先驗的、未經審視的價值懸置。但真正的歷史意義,恰恰無法通過任何形式的預設來捕獲。意義并非在前方等待我們實現的藍圖,而總是在事后,通過一種回溯性的目光,才被賦予、被闡釋、被建構。也即是說,不應用任何邏輯預測現象,而是只能用現象解釋邏輯。這里能夠尋找到諸多理論和現象來解釋這一原理。譬如,黑格爾是最為典型希望用邏輯涵蓋現實的哲學家,而在其歷史哲學中,我們能看到諸多邏輯無法指涉現實的地方,使得其設想的精神不斷上升的運動過程,面對現實時顯得千瘡百孔。在20世紀“語言學轉向”發生后,這種“回溯性邏輯”的應用變得更加廣泛,體現為能指鏈條上的滑動關系。在這個意義上,我們甚至無力定義到底什么是“好”——縱然可以設定一個努力奮斗的目標,但是在努力奮斗之后的結果到底以怎樣的面貌回饋給我們,其全然只能看我們是否接受。

在這個由碎片拼貼而成的世界里,“笑”便不再僅僅是一種情感宣泄,它升級為一種檢驗意義的身體性尺度。觀眾是否接納這個荒誕共同體,是否認可其內在的合法性,最終都通過“笑聲”這一最誠實的生理反應得到確證。于是,一個在日常理性審視下被判為“無意義”的廢墟,卻在滿堂的哄堂大笑中,奇跡般地完成了其意義的“加冕”。 每一陣笑聲都是一次投票,它無聲地宣告:我們所身處的那個“正常”的現實世界,那個循規蹈矩的傳統五子棋,是何其乏味與壓抑,“好無趣,好無聊”。而這個“沒有人會在下五子棋時又唱又跳”卻偏偏在此實現了的“中二”宇宙,又是何其充滿生命力與解放感,“很好玩”。 因此,我們必須重新定義這種笑聲的內涵。它既非面對“純粹喜劇”時將自己脫離現實、毫無負擔的開懷大笑;也非在觀看政治諷刺劇時,那種因看到權力被冒犯而產生的、帶有虛假勝利感的復仇之笑。這里的笑,是一種更深刻的哲學實踐。當戲劇試圖以一種激進的現實主義姿態,去對抗既有權力的宰制、去構想一個未來烏托邦的雛形時,笑聲,便成為了那唯一的、也是最終的度量衡。它是一枚試金石,檢驗著這個新世界的邏輯是否比舊世界更值得向往——

無論作品如何荒誕不經,如何抽象瘋癲,但只要作品能夠引人發笑,它便是成功的。不僅在作品方面是成功的,在面對現實和回應現實的實踐中,它也是成功的。

在文章最后,我仍然需要進行自我詰問:我是否只是調動起理論資源進行合理的邏輯串聯,將這出小品變成了理論的游戲。我是否以一種過度嚴肅化的態度介入作品中,進而過度夸大它的價值,使它從一個尋常的娛樂作品搖身一變,成為某種神圣的東西。我想反對的是,文藝作品并不在于其本身所呈現的東西,恰恰是我們將其對接至一定范疇并對其進行檢驗,也就是進行中介活動時,它的真理性內容才會得以浮現。這一點至少被阿多諾反復強調。這種方法論,在文初已經被強調,符合我們的問題意識。因此,將文藝作品與理論對接的過程,即使存在某些邏輯上的漏洞,但至少沒有放棄追求它“理應蘊含的價值”。但是,我也必須承認,對待這一作品不能將其無限夸大,而是應該為其設立一個界限。這并不是說我們也應該對其缺點進行批評,仿佛是以一種辯證的姿態指明它的不足,期待更好的作品。絕對不是的。我們其實在強調,一個典型作品,無論我們如何論證了它的典型性,以及其本身有如何分量能夠代表一類作品,它都無法擁有直接通往范疇達到真理的能力。這一點反而被阿多諾的對手本雅明反復申辯。如果一個作品僅僅是一個意象(或說圖像),那么圖像的重疊拼貼,加之沉思與分析,才是使得真理最終顯明的方式。《技能五子棋》也只是當下一類國產小品,尤其是以《喜人奇妙夜》等綜藝為代表的國產喜劇的一個側面,它盡管掀起了足夠火熱的互聯網風潮,但并不足以把握全部的這類國產喜劇與現實的關系。我更期待方家對這類作品在內容、形式與方法上的多重審視,并產出更多的作品。而對于讀者而言,我則希望你們在觀看小品的過程中,能夠發現更多笑料,并發自內心地開懷大笑。

畢竟笑也是一種力量。

(作者單位系華東師范大學國際漢語文化學院)