“戲劇最文學”:守住文學之根,方可綻放戲劇之花

我今天提出一個觀點:“戲劇最文學”。戲劇,首先是文學。現代漢語詞典對文學的解釋是:“以語言文字為工具形象化地反映客觀現實的藝術,包括戲劇、詩歌、小說、散文等。”其中“戲劇”排在各文學門類之首。這里說的“戲劇”指的就是戲劇文學,也就是劇本。

古往今來,那些真正打動人心的戲劇作品,首先都是文學經典。相對其他文學樣式,戲劇文學更綜合、更復雜、更獨特,人物更鮮活、更立體、更豐滿,矛盾更尖銳、更強烈、更集中,情節更緊湊、更曲折、更生動,結構更嚴謹、更完整、更富邏輯性;文字更簡潔、更凝練、更具張力……因此,戲劇不但是文學,而且是最高級的文學、最高難度的文學。

戲劇:文學皇冠上璀璨的明珠

戲劇文學有高度的綜合性、深刻的復雜性、鮮明的獨特性,它既是戲劇,又包含了小說、詩歌、散文等其他所有文學元素。一個劇作家需要有小說家的敘事能力,詩人的詩情詩意,散文家的細膩情感和哲學家的深刻思想,同時還要熟悉戲劇舞臺規律,具備高超的時空想象力與結構力。戲劇文學的復雜性不僅體現在文學形式的高度綜合,同時還要給音樂、舞蹈、美術等多種專業藝術留下創作空間。劇作家不僅要有文學的高度,還要全面把握各種藝術形式的特點。戲劇文學的獨特性在于,劇作家創作時始終是戴著鐐銬跳舞,領著一個方陣奔跑。心中不但要有觀眾,還要有舞臺,每一個細節都必須經得起舞臺實踐的檢驗。一部成功的戲劇作品,不僅需要文本的文學價值,更需要能夠在演出中引發共鳴,使觀眾感受到真實的情感沖擊和思想震撼。因此,“戲劇最文學”不僅僅是一個理論判斷,更是一種實踐要求。

在人物塑造方面,戲劇文學要求每一個角色都必須個性鮮明而又內心豐富,有血有肉、活靈活現。在小說中,作者可以通過大量的心理描寫、背景介紹和敘述評論來告訴讀者“這是怎樣的人”。而戲劇文學的本質是“代言體”,作者必須隱退,讓人物“活”起來,通過最精準、最富有個性化的語言和行動展示給觀眾“我是這樣的人”。人物的語言、行為、心理變化、性格成長都需要在劇情發展中自然呈現,并與整體結構緊密呼應。

戲劇比其他文學門類更講矛盾沖突。但同樣是寫矛盾沖突,中國戲曲與西方話劇在呈現、理解和最終解決沖突的哲學理念與美學方式上存在根本差異,不能完全用西方沖突理論的尺子來丈量中國戲曲。中國戲曲具有以抒情為核心、以教化為目的、以寫意為方法、以和諧為歸宿的獨特美學精神和哲學內涵。戲劇矛盾是多種多樣的,有人與人、人與命運、人與社會、人與自然、人與自身等矛盾,但無論是外在矛盾,還是內心掙扎,都要通過細膩而真實地刻畫讓觀眾信服,進而產生共鳴。

戲劇的情節被嚴格限制在有限的舞臺時空里,一定演出時間內,要完成起承轉合。這種限制逼迫劇作家必須對情節進行高度提純,立主腦,減枝蔓,去掉所有與主線無關的情節、人物、背景交代,從而使情節更緊湊。戲劇作為在場的藝術,想牢牢吸引住觀眾,情節必須跌宕起伏,曲折動人。

戲劇文學的結構具有完整、嚴密的邏輯關系,每一場的推進都環環相扣、層層遞進,既要照顧整體布局的平衡,又要凸顯局部細節的精妙。這種結構上的嚴謹不僅體現在情節安排上,也貫穿于人物性格的刻畫、矛盾沖突的鋪陳以及主題思想的深化之中。正是這種高度凝練的藝術結構,使戲劇能夠在有限的舞臺時空中,展現出無限廣闊的社會圖景與深邃復雜的人性探索。

戲劇文學惜字如金,每一個字都必須精準有力,承載起推動劇情、刻畫人物、揭示沖突、傳達思想情感等多重任務。在舞臺上,沒有冗長的心理描寫,也沒有無謂的背景鋪陳,臺詞中多一個字就顯得啰唆,所有的語言都要高度凝練。戲劇語言既要有文學性,又要有行動性;既要精準表達人物的個性,又要暗含情節的發展脈絡。與此同時,戲劇文學還必須注重語言的音樂性與節奏感,通過臺詞的長短錯落、語調的抑揚頓挫,增強人物形象的立體感和情感表達的層次性。正是在這樣的精雕細琢之中,戲劇才得以成為一門獨特而深邃的綜合藝術形式。

戲劇文學的創作要求劇作家具備深厚的文學功底與敏銳的洞察力,將思想性與藝術性完美融合,通過一個個具體的人物與情節,展現出宏大的社會圖景與深刻的精神內核。可以說,戲劇是對文學本質最集中、最精煉的呈現,它將文學的力量推向了極致。戲劇文學就是最高級的文學,是文學皇冠上璀璨的明珠。

戲劇文學深刻影響了《紅樓夢》,支撐了諾貝爾文學獎

中國最有影響的文學名著首推《紅樓夢》,世界最有影響的文學獎項無疑是諾貝爾文學獎。“戲劇最文學”還體現在戲曲文學對曹雪芹的影響,以及諾貝爾文學獎獲獎者中劇作家的數量上。

87版電視劇《紅樓夢》中寶黛共讀《西廂》。(圖片源于網絡)

《紅樓夢》作為我國四大文學名著之首,其作者曹雪芹極力推崇的卻是中國戲曲文學。我提過這樣的觀點:沒有中國戲曲對曹雪芹的滋養,就沒有《紅樓夢》。《紅樓夢》中出現和戲曲有關的內容103處,其中正式演出57處,和戲曲有關的典故、曲詞等內容46處。

小說前八十回中劇目和典故的運用遠遠多于后四十回。最典型的如第二十三回“西廂記妙詞通戲語,牡丹亭艷曲警芳心”中,寶黛對《西廂記》的大加贊賞——賈寶玉贊“真真這是好書!你要看了,連飯也不想吃呢。”林黛玉“接書來瞧,從頭看去,越看越愛看,不到一頓飯工夫,將十六出俱已看完,自覺辭藻警人,余香滿口。雖看完了書,卻只管出神,心內還默默記誦。”路過梨香院,聽到《牡丹亭》唱詞“良辰美景奈何天,賞心樂事誰家院。”林黛玉不覺點頭自嘆,“原來戲上也有好文章”!第四十二回“蘅蕪君蘭言解疑癖,瀟湘子雅謔補余香” 中,薛寶釵說自己從小背著大人偷偷看過“西廂”“琵琶”以及“元人百種”,其中“元人百種”即《元人百種曲》,為雜劇選集,收錄元代雜劇94種,明代雜劇6種,總計一百種。

書中極盡筆墨描寫了主人公對戲曲的喜愛。事實上,無論寶玉、黛玉還是寶釵對戲曲的溢美之詞,都是曹雪芹夫子的自況。我們可以肯定說,曹雪芹是個大戲迷,具有深厚的曲學造詣。《紅樓夢》中所列戲曲作品,曹雪芹都看過,而且爛熟于心。《紅樓夢》的敘事和行文中處處滲透著戲曲的深刻影響,戲劇性特征非常顯著。戲曲文學對于曹雪芹的影響之深由此可見。

其實,戲曲不僅影響了《紅樓夢》,幾乎所有明清小說都從中受益。比如《金瓶梅》就運用了大量前人的曲文,每一回都穿插有詞曲、快板和說唱。

而世界上最權威、最有影響力的文學獎非諾貝爾文學獎莫屬,其獲獎者中劇作家硬生生占了三分之一,還有三分之一的獲獎者寫小說、寫詩歌同時又寫戲劇,也就是說,寫戲劇的作家占三分之二。中國的諾貝爾文學獎獲得者莫言,其處女作就是劇本,最近他寫了話劇《鱷魚》,前些年寫過話劇《我們的荊軻》等。他獲得諾貝爾文學獎后,去英國拜訪莎士比亞故居,在莎翁塑像前發下誓言,要用他的后半生完成從小說家到劇作家的轉型。這說明即便他的小說獲得了諾貝爾文學獎,他依然不滿足,依然有攀登戲劇文學創作高峰、摘取這顆文學皇冠上璀璨明珠的雄心壯志。

戲劇文學具有對其他文學的再造能力

戲劇最文學,也體現在劇作家的先進理念、創新精神,以及對其他文學的再造能力上。在中西方戲劇史上,有無數劇作家和優秀作品為證。像《西廂記》“愿天下有情人終成眷屬”,對美好愛情的謳歌;《牡丹亭》“情不知所起,一往而深。生者可以死,死者可以生”,對至情的描摹,都沖破封建禮教的重重束縛,發出了人性解放的強音。

這里請允許我以本人創作于2003年的《風雨故園》(又名《朱安女士》)為例,該劇是中國文學藝術界第一部為朱安立傳的作品。多年后,才出現第一本朱安傳記。《風雨故園》不僅是首創,在觀念上也走在了那個時代的前列。該劇關注強大背影里的弱小,傾聽主流話語下的呻吟,從婚姻家庭的角度反映一個時代,寫出了一個舊女性的哀婉憂傷和一代文豪的傷心無奈,還朱安以尊嚴,還魯迅以公正,還歷史以真實。2005年在河南省豫劇三團開排動員會上,我做了題為《在戲劇中尋找真實》劇本闡述。巧合的是,兩個月后,在該劇首演的第二天,新華社發布消息,英國劇作家哈羅德·品特獲得諾貝爾文學獎,獲獎致辭的主題正是“尋求真相”。

戲劇對文學的改編,一直是中外戲劇創作的傳統。這種改編,看似是文學“贊助”了戲劇,事實上卻是戲劇“升華”了文學。從宏觀的角度來說,我們的戲曲文學哺育了一代又一代作家、詩人,這種哺育如春風化雨,潤物無聲,日用而不覺。一個人哪怕從沒進過劇場,但是他在生活、寫作中也會用到戲劇詞匯,會受到戲劇影響。從這個意義上說,戲劇堪稱文學的母體,改編是文學對戲劇的“反哺”。

戲劇改編給文學提供了更有效地傳播。中國四大文學名著之所以著名,恰恰也是被中國戲曲改編最多的作品。所以我說,世界上本沒有名著,被改編得多了就成了名著。

劇作家在改編文學作品時,腰桿要挺直,不可妄自菲薄。改編文學作品,是為文學揚名,替文學升華,讓文學不朽。戲劇和文學,你中有我,我中有你,貫穿了整個中國戲劇史、文學史。如果沒有《西廂記》,人們可能早把《會真記》忘了。如前面所講,《西廂記》《牡丹亭》也助力了《紅樓夢》。這種互動關系不僅體現在古典文學中,也貫穿于現代文學的發展脈絡,陜西話劇對茅盾文學獎作品所做的系列改編,在當代戲劇界自成一格。一部文學作品若能被搬上舞臺,便意味著它獲得了更廣泛的傳播力和更深層次的生命力。

劇作家改編文學,是對原作的再創造。戲劇改編不僅賦予文學新的生命,也為觀眾打開了一扇理解經典的窗口。改編過程不僅看到了文學與戲劇的共生共榮,也見證了藝術形式之間的相互滋養。每一次改編,都是一次文化的再創造,這種再創造不是對原著的簡單重復,而是在尊重基礎上的創造性轉換。通過這種方式,經典得以延續,文化得以傳承,藝術得以發展。文學為戲劇提供素材,戲劇則為文學注入新的生命力。戲劇與文學的這種深度互動,不僅是藝術形式上的互補,更是文化精神上的共振,為觀眾帶來了多層次、多角度的藝術享受。

要改變一種“認為改編作品似乎低人一等”的觀點。原創和改編作品沒有高下之分,只有成敗之論。談原創對戲劇本身沒有太大價值,談創新才有意義。往往優秀改編作品蘊含了許多創新,并且構成了中國戲劇文學史的主干。一部作品的高度究竟在高峰、在山腰、還是在山腳,和原創與改編無關,只取決于作品本身的藝術高度。正如古希臘悲劇改編自神話傳說,莎士比亞的劇本多取材于歷史與小說,真正“原創”的題材少之又少。一部作品的誕生,關鍵在于創作者是否注入了自己的思想與情感,是否賦予了作品時代價值。無論是改編還是原創,本質上都是對歷史的再創造,對現實的再表達,對人性的再詮釋。

文學改編不僅是戲劇創作的一種路徑,更是一種文化傳承的方式。通過改編,戲劇將文字中潛藏的情感和思想具象化,使之穿越時空與當代觀眾對話。比如我創作的《程嬰救孤》,對“趙氏孤兒”題材的發展脈絡有較深的研究,從宋話本、宋元代雜劇、明清戲曲到現代舞臺,它不斷被重新演繹,每一次改編都是對人性、道德、歷史的重新審視。《程嬰救孤》對原劇中復仇主題進行了現代轉換,改成為了維護正義不惜犧牲一切,這就具備了全人類共同價值。同樣,《哈姆雷特》在全球舞臺上衍生出無數版本,每一版都帶著時代印記與不同文化視角的獨特注解。這些作品之所以能穿越時代,不在于其題材的“原創性”,而在于創作者如何在新的語境中賦予它們新的血肉與靈魂。改編不是復制,而是重塑,是在舊有的文本上開新花,是讓傳統與當下對話。我們應當以更開放、更正確的心態看待改編作品的價值。

我講這些,就是希望增加青年劇作者們的文化自信。戲劇是最高級的文學,是世界文學皇冠上的璀璨明珠。劇作家是可以獲得諾貝爾文學獎的堂堂正正的文學家,絕不能淪為“槍手”、“文學打工仔”或“文學仆從”。劇作家要有理想、有情懷,要有創新精神和現代意識,全方位提高自己的思想境界和文學素養,以高度文化自覺、堅定文化自信,最終實現文化自強。如果劇作家不能強大起來,戲劇根基薄弱,戲劇永遠產生不出一流的作品。戲劇要健康,編劇先自強。

如果缺少戲劇文學,中國文學的天空是不完整的

戲劇最文學,然而有一段時期,人們把戲劇的文學屬性丟掉了,以為戲劇僅是表演藝術,進而把戲劇文學排除在文學大家庭之外,文學刊物很少發表戲劇劇本,各大文學獎項不接受戲劇文學的參評。比如魯迅文學獎的獎項包括小說、詩歌、散文、雜文、報告文學、理論評論等,但沒有戲劇。綜合大學戲劇學者大部分不關注當下的戲劇,也很少進劇場,他們講的戲劇文學史,主要是古代戲曲文學,很少涉及當代戲劇文學、特別是當代戲曲文學,只能叫作“古代戲劇文學史”。缺少現當代戲劇文學,特別是民族戲曲文學,中國文學是不完整的,文學生態是不平衡的。

可喜的是,中國作協近年開始主動發展劇作家會員。我就是2020年加入中國作協的。

2023年4月,中國作協“作家朋友,歡迎回家——劇作家活動日”在京舉行。這次活動讓我想到了“補天”,我在致辭中形容該活動是“當代中國文學的補天行動”,在缺失一角的文學天空,補上了戲劇文學的五彩石。當魯迅文學獎把戲劇文學納入評獎范圍,當文學刊物普遍恢復發表戲劇劇本,當中國高校文學教材寫上當代戲曲文學篇章,那時,中國文學的天空才算完整。就像我們談到中國古代文學史,繞不開元雜劇和明清傳奇,必談《竇娥冤》《桃花扇》;談世界文學,繞不過莎士比亞和奧尼爾,必談《哈姆雷特》和《天邊外》。

若說戲劇是表演藝術,演員表演的是什么?表演的依然是文學,舞臺上的演出可稱之為“立體的文學”。戲曲的唱念做打,話劇的聲臺形表,都是技術手段,都是為了塑造有思想有情感的人物。

“戲劇最文學”對導演的啟示

那么,“戲劇最文學”給導演又有什么樣的啟示呢?要敬畏戲劇文學,不要亂改劇本。對于集編導能力于一身、具備獨立創作劇本能力者,盡可以創作劇本,如田沁鑫、黃定山分別曾以獨立創作作品《生死場》《我在天堂等你》獲得曹禺戲劇文學獎。

但對于大多數不具備劇本創作能力者,要善于藏拙。戲劇文學作為最高級的文學,非有深厚文學素養者不能為。不要把改劇本看得太簡單,導演和劇作家是兩種思維,你要想改劇本,至少要坐十年文學冷板凳。導演可以提意見,但要堅持“君子動口不動手”,當你動手改劇本的時候,一流的導演就會淪為三流的編劇。劇本的人物和情節自身有嚴密的邏輯性,牽一發而動全身,稍不留意就會導致邏輯崩塌,按下葫蘆起了瓢,漏洞百出。

導演對文學要有敬畏之心,當你有了敬畏之心,就離大導演不遠了。要知道,優秀的作品需要堅實的戲劇文學支撐,而非只靠導演技巧。另外導演不要跟編劇爭署名的先后,編劇是著作權人,歷來署在第一位,這既是戲劇規律,也是藝術規矩。

有句話叫“種了別人的地,荒了自己的田”。導演隨便改劇本,而在導演本職工作上乏善可陳,我將此比喻為“毀了別人的地,也荒了自己的田”。導演是劇本闡釋者,主業是如何實現文學劇本到舞臺的立體轉化,在這個過程中,導演的重要性在于如何指導演員,如何把二度的各工種抱成一棵菜。在創作過程中,導演要跟編劇多商量,多溝通,達到和諧的創作氛圍,不要一家獨大,強調所謂“導演中心”。“導演中心”本身是“舶來品”,而且和戲劇的本質相沖突,所有百科全書上戲劇藝術的概念講的都是“以表演為中心”。還有一種現象,導演對編劇提了些建議,或動手改了一些文字,就要爭署名,照這么說,每一個編劇都可以署導演,因為他的劇本中所有的舞臺提示都是對二度創作的指導。如果導演一方面跟編劇爭署名,另一方面又跟演員爭“中心”,爭來爭去,戲肯定好不了。要想成為好導演,一定要從尊重劇本開始。

從著作權法角度說,未經作者同意,改劇本、加署名都是違法的。《中華人民共和國著作權法》明確規定,署名權、修改權、保持作品完整權是作者的人身權,永久受法律保護,任何人不得侵犯。

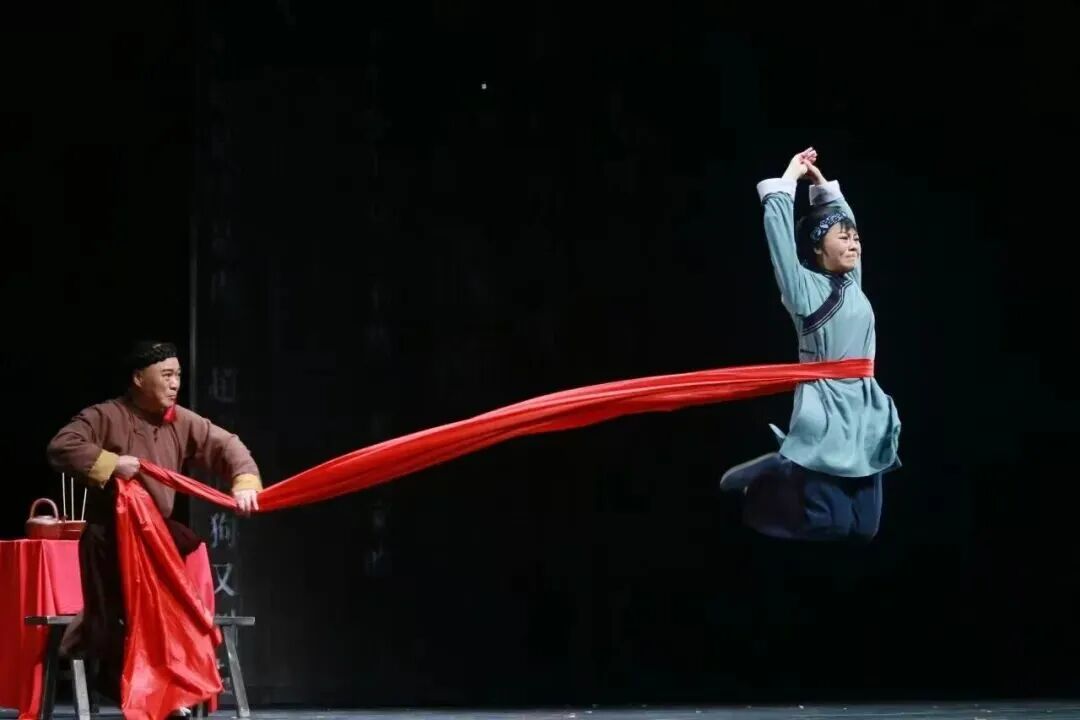

曲劇《魯鎮》劇照。(圖片源于劇本編輯部微信公眾號)

我的作品中就有很好的編導合作的例子。在豫劇《程嬰救孤》中,僅“屠岸賈傳令斬殺趙家三百余口”這樣一個序幕,黃在敏、張平導演反復斟酌,前后排了三個版本,從表現手法、服裝道具到音樂節奏等不厭其煩調整導演方案,精益求精,一版比一版精彩。在曲劇《魯鎮》排演前,我和張曼君導演進行了深入溝通,“洞房”一場,曼君導演提出想把原來祥林嫂、賀老六兩人各自獨唱加入對唱,我照單全收。她想把魯定平這個人物刪掉,我沒有同意,因為我創造的魯定平這個人物代表了鐵屋子里的希望,可以調節全劇的色彩,正像魯迅先生在夏瑜的墳頭添了一個花環。曼君導演也尊重了我的意見,并且排練過程中深切體會到這個人物的獨特價值。編導之間要相互尊重、相互信任,彼此包容、通力協作。戲劇的魅力在于集體智慧的融合,而非個人意志的獨裁。戲劇的每一次精彩呈現,都源于團隊間心靈與思想的共鳴。一個劇本如同種子,編劇賦予它形態與基因,而導演則通過舞臺的土壤,將之培育成綻放的花朵。在這一過程中,若導演忽視劇本的內在邏輯,就如同強行改變種子的生長方向,最終收獲的必然是畸形的果實。要確定一個原則,編劇要傾聽、吸納包括導演在內的各方合理意見,但最終怎么改,一定由編劇來決定,因為著作權法規定了編劇是著作權人,要對劇本文責自負。

一度創作和二度創作就像木材和火焰的關系,木材越充足,火焰就越旺;也像設計師和建造師的關系,方案匠心獨運,建筑才能美輪美奐。如果導演無視劇本的精神內核,隨意刪改,就如砍斷燃燒的木材,篡改完整的圖紙,最終只會讓戲劇失去光亮與溫度,淪為畸形和殘破。同樣,編劇要信任導演的詮釋能力,舞臺才會綻放藝術的光芒。總之,編劇要放下固執,導演要放下強勢,在彼此尊重的基礎上實現思想的碰撞與融合。

戲劇文學之所以高級,是因為它在有限的時空內創造出無限的藝術可能。它用凝練的語言承載深刻的思想,以強烈的情感展現人性的光輝。如果我們忽視戲劇的文學性,就等于舍本逐末,舞臺上再華麗的布景與表演也難以彌補靈魂的空洞。因此,只有重視劇本創作,尊重文學本質,才能真正筑牢戲劇的靈魂,避免舞臺上發生“地震”。編劇如同建筑師,搭建起故事的框架與靈魂的骨架,只有地基牢固,舞臺的大廈才能巍然屹立。唯有以文學為根,戲劇之樹才能枝繁葉茂,長青不衰。所有戲劇工作者要重視一劇之本,將文學性作為戲劇的核心追求,讓戲劇回歸文學的本質,讓舞臺充滿思想的力量。唯此,才能讓戲劇在當代藝術格局中站穩腳跟,抵御浮躁與淺薄的侵蝕。在這個圖像泛濫、碎片化信息充斥的時代,戲劇更應以其深刻的文學性成為精神的高地、思想的燈塔、審美的標桿。戲劇的力量,源自文學的力量;戲劇的高度,取決于文學的高度。守住文學之根,方能綻放燦爛的戲劇之花。

(本文系作者2025年5月12日在上海戲劇學院講座內容,刊發于《劇本》2025.9,文字有調整)