烽火中的吟詠——新見蘇步青未刊《青芝詞稿》

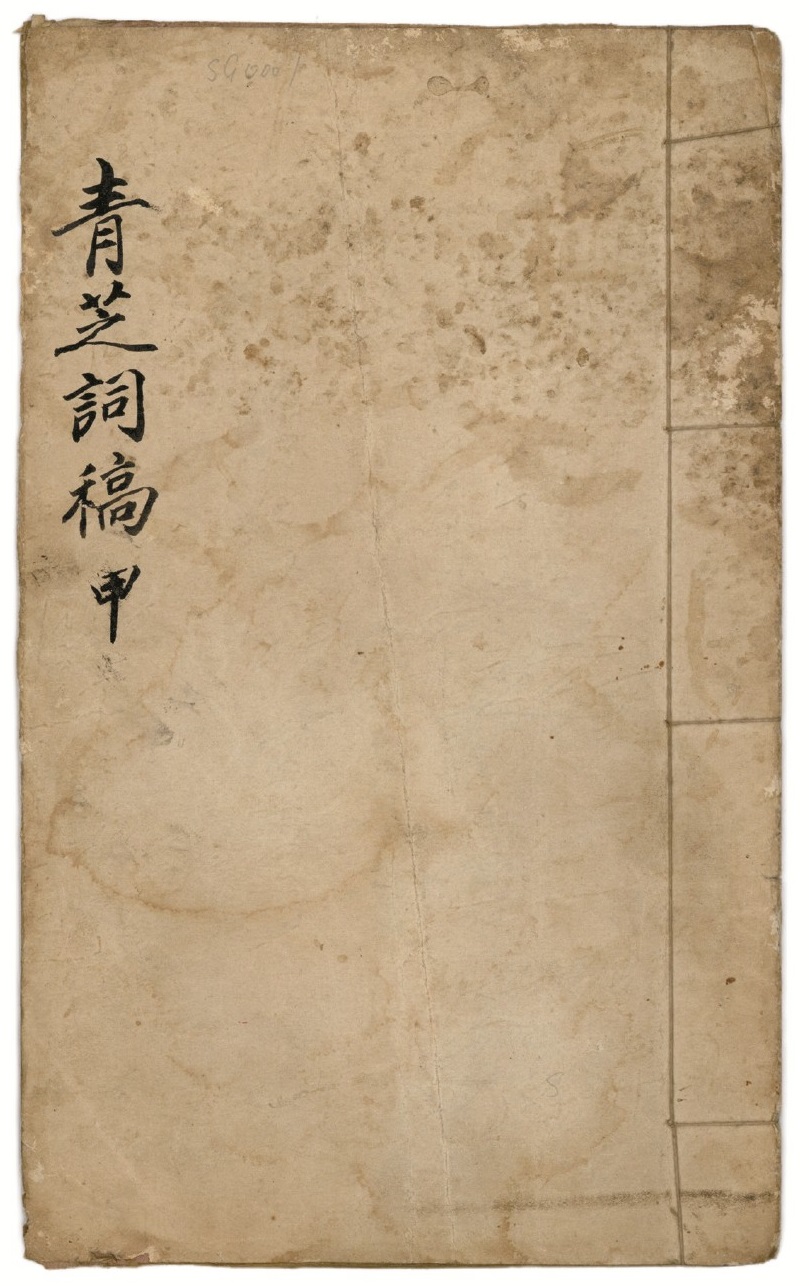

《青芝詞稿》封面

1939年蘇步青(右二)與陳仲和(左一)、陳建功(左二)、熊全治(右一)在廣西宜山文廟前合影

《青芝詞稿》是蘇步青早年的一部未刊殘稿,僅存甲卷,現藏于浙江溫州平陽蘇步青勵志教育館。此稿收詞36首,所收第一首《蝶戀花·己卯夏自桂返浙車抵龍游作》作于1939年夏;最后一首是《鷓鴣天·宜山小龍鄉尋友》。抗戰期間國立浙江大學多次遷移,1940年春從廣西宜山遷至貴州遵義辦學。卷末雜有作于貴州遵義的《菩薩蠻·蒼園閑眺有懷仲和》三首,然從詞稿基本內容來看,大多作于蘇步青在浙大宜山校區任教期間。

《青芝詞稿》中僅9首見于1994年北京群言出版社出版的《蘇步青業余詩詞鈔》,其余27首均未見收,是現存所見蘇步青最早的詞稿,保存了這位著名數學家早期詞作的手稿原貌,尤其是這些詞作寫于烽火連天的特殊時期,真實記錄了時代的精神氛圍以及一代學人的悲歡離合。

“離愁如海海難如”

在這部詞稿中,出現頻率最高的詞是“別”,有與友人分別時的感傷,“后會更難期,此恨誰知。蓬窗別淚酒醒時。”(《浪淘沙》)“惜別翻談天下事,臨行頻約故人書,離愁如海海難如。”(《浣溪沙》)也有對妻子的不舍,“驛頭楊柳風初歇,佳人揮袖殷勤別。歸夢趁輕車,山山紅日斜。”(《菩薩蠻》)“蟬喧永晝,古道青青柳。嘶馬陌頭人別后,紅袖爐邊殘酒。”(《清平樂》)對于當年無數拋妻別子、孤身西遷的學人們來說,“離別”無疑是烽火歲月中的共同記憶。

1937年11月,蘇步青一家隨浙大師生從杭州抵達建德。次年春,他將妻兒送回家鄉平陽,居住在水頭浦底親戚家,并于5月只身回到已遷江西泰和的浙大。后因局勢變化,1938年7月,浙大從江西泰和遷至廣西宜山,據浙江省第十中學老校長劉紹寬日記云“(1939年)二月廿二日,初四日庚寅,晴。昨蘇云程步青來。云程為浙大數學主任,浙大遷廣西宜山,云程未赴,今始往。”(見《劉紹寬日記》第五冊1882頁)蘇步青并未隨遷宜山,而是在次年3月,自平陽返回浙大宜山校區(見1939年3月13日《國立浙江大學校刊》復刊第15期)。1940年春,蘇步青又隨浙大師生輾轉從廣西宜山遷至貴州遵義,是年5月他將妻兒接至遵義。

1939年夏,蘇步青與陳建功、陳仲和三人結伴從廣西宜山回浙江探親,他寫下《蝶戀花·己卯夏自桂返浙車抵龍游作》,展現了知識分子在戰亂中回鄉的真實心境:

鈿轂平郊趨若鶩,無限江山,畫里輕輕度。萬里不辭行役苦,東歸欣過龍游路。 初夏溪風吹碧樹,一塔斜陽,仿佛西湖暮。欲買扁舟從此去,斷垣殘壁家何處。

戰時交通極其不便,顛沛流離的艱苦行旅成了生活常態,《浣溪沙》組詞是蘇步青從平陽返回宜山途中所作:

渡口煙籠遠樹平,暮潮爭向岸邊生,芳洲系纜月三更。 堪惜當年歌舞地,可憐此日斷腸城,頹垣破壁出殘燈。(其二)

回雁峰邊雁未回,鄉書難寄楚天哀,西風凋樹綠初衰。 萬里奔波真一夢,三年漂泊況重來,干戈白發兩相催。(其三)

作者孤身一人在西行途中,蕭瑟秋色中戰火彌漫的荒蕪感與漂泊無定的迷惘感交織一處,更能體會到西行路上學人們“年年東復西”的困頓與悵然。

與許多獨自在校的浙大教授一樣,蘇步青飽受思親之苦,吟詠詩詞成為他最好的精神慰藉,在詞中也更多流露出對故園及家人的思戀之情,“黌宮三遷歲月流,吉州西去又宜州,錢塘歸夢幾時休。”(《浣溪沙》其一)“舊恨正隨芳草長,新愁都付淚珠勻,闌干閑倚未歸人。”(其四)“幽洞寂寥春到晚,畫梁閑靜燕歸遲,黃昏最是憶人時。”(其五)“啼鴂數聲春欲去,歸程萬里夢頻回,何妨醉倒更徘徊。”(其六)

一遷數遷,風雨飄搖

浙大一遷建德、二遷吉安、三遷宜州。一遷數遷,風雨飄搖,蘇步青寫詞來紓解郁悶,淋漓盡致地表達了自己遠離故土的悲憤與無奈。友人自杭州來,蘇步青詳細問詢故園情形,追思往昔,不勝感慨,并寫下《菩薩蠻》組詞三首:

錢塘城郭烽煙里,錢塘江上秋風起。胡馬渡無還,江南山又山。 斷垣荒草地,多少遺民淚。極目海云邊,烏啼殘月天。(其一)

綠堤柳系銀鬃馬,帶刀索酒青樓下。醉舞發狂歌,胡兒揮淚多。 家山千萬里,歲月歸無計。落日索孤城,胥濤怒又生。(其二)

孤鴻影斷雙魚絕,綠楊堤上長離別。草色入邊城,風聲和雨聲。 秋光何處好,苦憶西湖道。杯酒話當年,笙歌隨畫船。(其三)

故園家國情結彌漫于詞作之中,而這也正是漂泊西南的學人們的普遍心聲。

《臨江仙·夜半逃警報作》則為我們提供了宜山逃警報時的鮮活場景:

枕上鐘聲催起,窗前月色凄迷,攬裘排闥去如飛。遮燈巒霧重,亂跡草霜稀。 睡眼微睗還夢,此身雖在疑非,奔波何事到邊陲。關河搖落夜,待旦幾多時。

此情此景非當事人不能寫出如此細節。蘇步青日后亦追憶過這段經歷,“一旦遇有敵機空襲,我們就躲進防空洞。我想學生用于學業的時間太少,對于他們成才不利,就找學校的領導和學生們商量,利用敵機轟炸的空隙,在廟宇和山洞內上課。獲得校領導同意后,每到一個地方,我們的課堂就搬一個地方,如此接連辦學,一直到貴州的湄潭。”(蘇步青《山洞里辦學》)輾轉遷移卻未曾中斷授業,以廟宇和山洞為課堂,這種堅韌與頑強令后人肅然起敬。

而同樣是寫艱難時局中的日常,蘇步青也時常流露出一種苦中作樂的淡定,隨意揮灑中別有一番韻味。如《鷓鴣天·宜山小龍鄉尋友》:

小徑獨尋落葉中,桃源何地避兵戎。荒郊橘柚三分熟,寒隴牛羊幾度逢。 山遠近,路西東,竹籬茆舍冷秋風。清溪流水悠然去,是處夕陽自在紅。

荒郊橘柚、寒隴牛羊、竹籬茆舍、清溪流水、夕陽西下構成一幅安謐閑適的桃源圖,在戰亂頻仍的現實中,詞人郊外訪友、獨尋落葉,流露出孤寂中的超然。

又如《清平樂》:

竹廬雨后,稚子門前候。初夏綠窗人如舊,仿佛幾分消瘦。 而今灑卻閑愁,涼風淺醉當樓。吩咐溪邊楊柳,殷勤為系歸舟。

詞中描述了顛沛流離中的短暫團聚,表達了與妻兒久別重逢的歡欣。而更為令人驚嘆的是,此期的蘇步青,在如此惡劣的戰時環境下,還在平陽老家探親期間完成了系列數學論文,可見其對學問的虔誠和熱愛。

《菩薩蠻·蒼園閑眺有懷仲和》創作于貴州遵義,題下小注中的“蒼園”當指遵義湄潭的中營溝小蒼園。第一首中所寫“蒼園夜雨孤池漲,紫薇花落青萍上。曲徑小亭幽,桐陰涼似秋”描寫的正是此處的庭院、小池和植物,孤池夜雨、紫薇花落、曲徑幽深,全然是一種冷清意境。

三年共記投荒苦,萬山不阻歸鄉路。鈿轂逸平郊,樓空人已遙。 憑闌懷故國,淚盡京華客。雨散水東流,思君楓葉秋。(《菩薩蠻》其二)

幾回枕上楓橋路,今宵人在楓橋住。明月故鄉看,淚痕雙照干。 河山無限恨,況是清秋近。借問武陵人,桃源何處春。(《菩薩蠻》其三)

珍貴的學人合影

陳建功、陳仲和均為浙籍人士,與蘇步青三人曾結伴返鄉,在投荒歲月中一起經歷苦難,一起探究學術。后陳仲和調浙大浙東分校,蘇步青作詞以解思念之情。

早在宜山時期,蘇步青即與陳建功、陳仲和、熊全治同住一處,關系甚密。熊全治的回憶可補當時生活的細節:“1939年3月間,我抵宜山,陳建功先生一人已到,家眷未同來。蘇步青先生因送家眷到平陽老家,尚未到達。陳先生同另外一陳先生(陳仲和先生,浙大土木系教授,他亦是單身在那里)同住一大房間。我去看陳先生后,得知在他們那里大門前面尚有一很小的房間空著,我就馬上租下來。……不久蘇先生亦單身來宜山,他喜歡同我們一道住,但我們那里已無空房,結果他愿意和我擠在那一小房間,我當然歡迎他。”(熊全治《我大學畢業后的初期生活》)

無獨有偶,1939年攝于廣西宜山文廟前的一張合影可印證他們當年朝夕相處的友誼,蘇步青、陳建功、陳仲和、熊全治四人并排而立,他們均面帶笑意,明凈、自信而從容。這張珍貴的合影,不僅是友誼的紀念,也是中國學人在逆境中的精神力量的見證。

(作者為復旦大學檔案館副研究館員)