30年,252顆星!“21世紀文學之星”聚焦青年寫作與大文學觀

座談會現場

秋雨初霽,安徽壽縣古城墻“賓陽門”上,桂花暗香浮動。腳下是宋人壘砌的磚石,頭頂是21世紀的無人機掠過——曾入選“21世紀文學之星”叢書(1999-2000年卷)的作家、安徽省文聯副主席許春樵形容此景“本身就充滿了文學性”。9月29日至30日,在這座被譽為“中國文學之鄉”的古城,由中華文學基金會、安徽省作家協會、中共壽縣縣委、壽縣人民政府聯合主辦的“21世紀文學之星”叢書三十周年系列活動如期舉行。活動包括“21世紀文學之星”叢書2022-2023年卷出版發布會暨2024-2025年卷征選計劃啟動,以及以“青年寫作與大文學觀”為主題的30周年成果座談會。

三十載星火不熄,文學長征再啟程

9月29日上午,壽縣文化藝術中心內,“21世紀文學之星”叢書2022-2023年卷出版發布會暨2024-2025年卷征選計劃啟動儀式隆重舉行。中華文學基金會理事長施戰軍,安徽省作協主席陳先發,安徽省淮南市壽縣縣委常委、宣傳部部長饒潔先后致辭。徐貴祥、彭學明、王躍文、許春樵、羅偉章、哲貴、肖勤、肖江虹等曾入選叢書的作家代表,以及“叢書”編委、評論家白燁、梁鴻鷹,“叢書”出版單位作家出版社副總編顏慧等出席發布會。中華文學基金會秘書長安亞斌向壽縣文學藝術院捐贈“21世紀文學之星”叢書簽名本,寓意書籍猶如文學希望的種子,將在壽縣的文學土壤中扎根,讓文學精神在這里延續。在青春洋溢的音樂中,2024-2025年卷征選計劃正式啟動。活動由中華文學基金會文學部負責人趙蓉主持。

2024-2025年卷征選計劃正式啟動

施戰軍強調,中華文學基金會自1986年成立以來,始終以繁榮文學創作、培養文學人才為使命,“21世紀文學之星”叢書正是踐行這一使命最堅實、最持久的載體。三十年來,叢書堅持“低調、高質、長效”的原則,累計推出25年卷、252位青年作家的作品。他指出,新一卷的10位作者風格各異,但共同點是“扎根當下、貼近人心”,具備青年作家獨有的敏銳與真誠。希望中華文學基金會能與大家攜手,共同守護文學的初心,助力青年作家的成長,為中國文學的繁榮發展注入更多“星光”力量。

中華文學基金會秘書長安亞斌向壽縣文學藝術院捐贈“21世紀文學之星”叢書簽名本

陳先發談到,壽縣史上七次為都,是淮河流域的文化中心,文學傳統源遠流長。三十年來,“21世紀文學之星”叢書已成為眾多作家起步的重要平臺,從中走出的作家許多已成為文壇中堅,取得了可喜的創作成績。

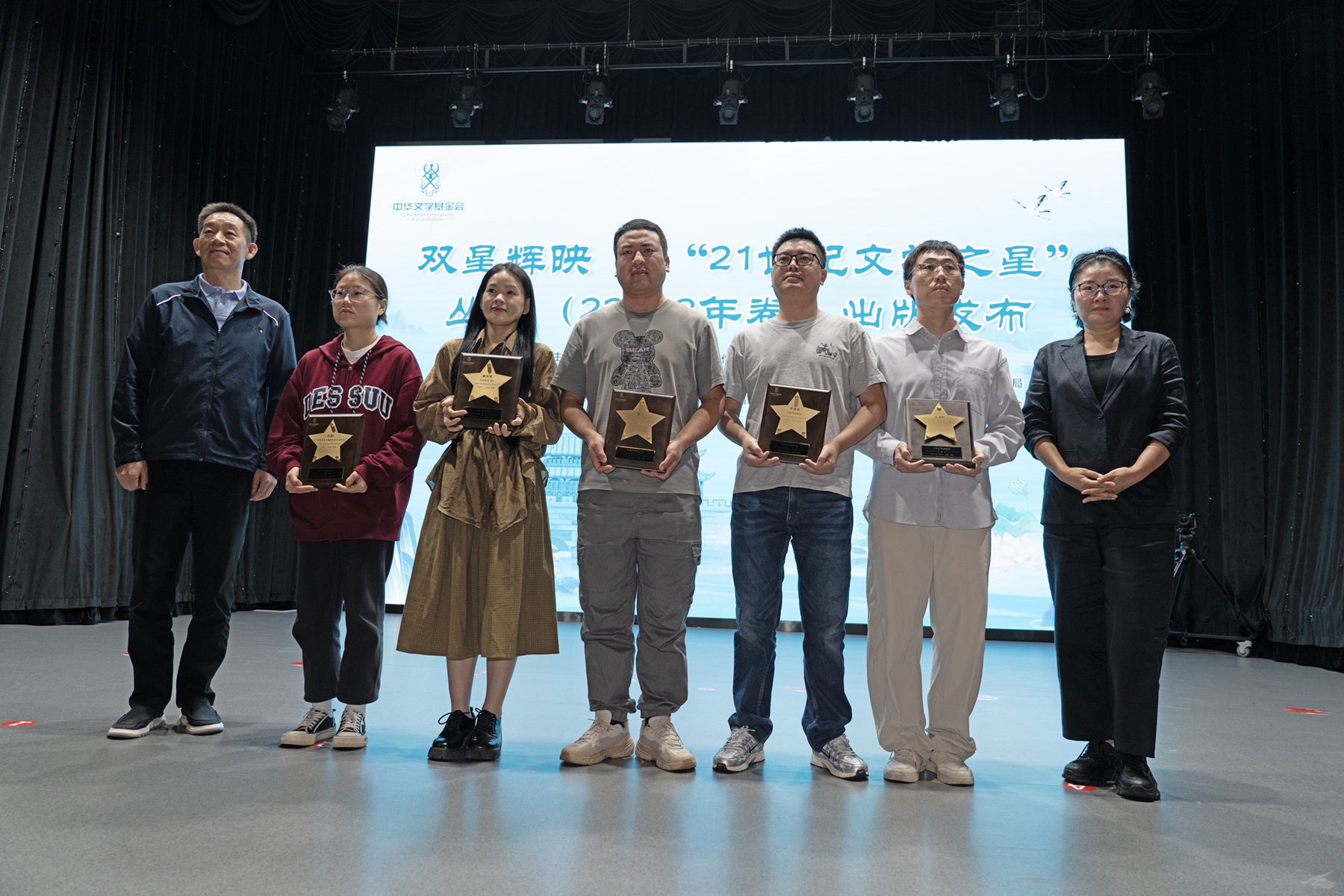

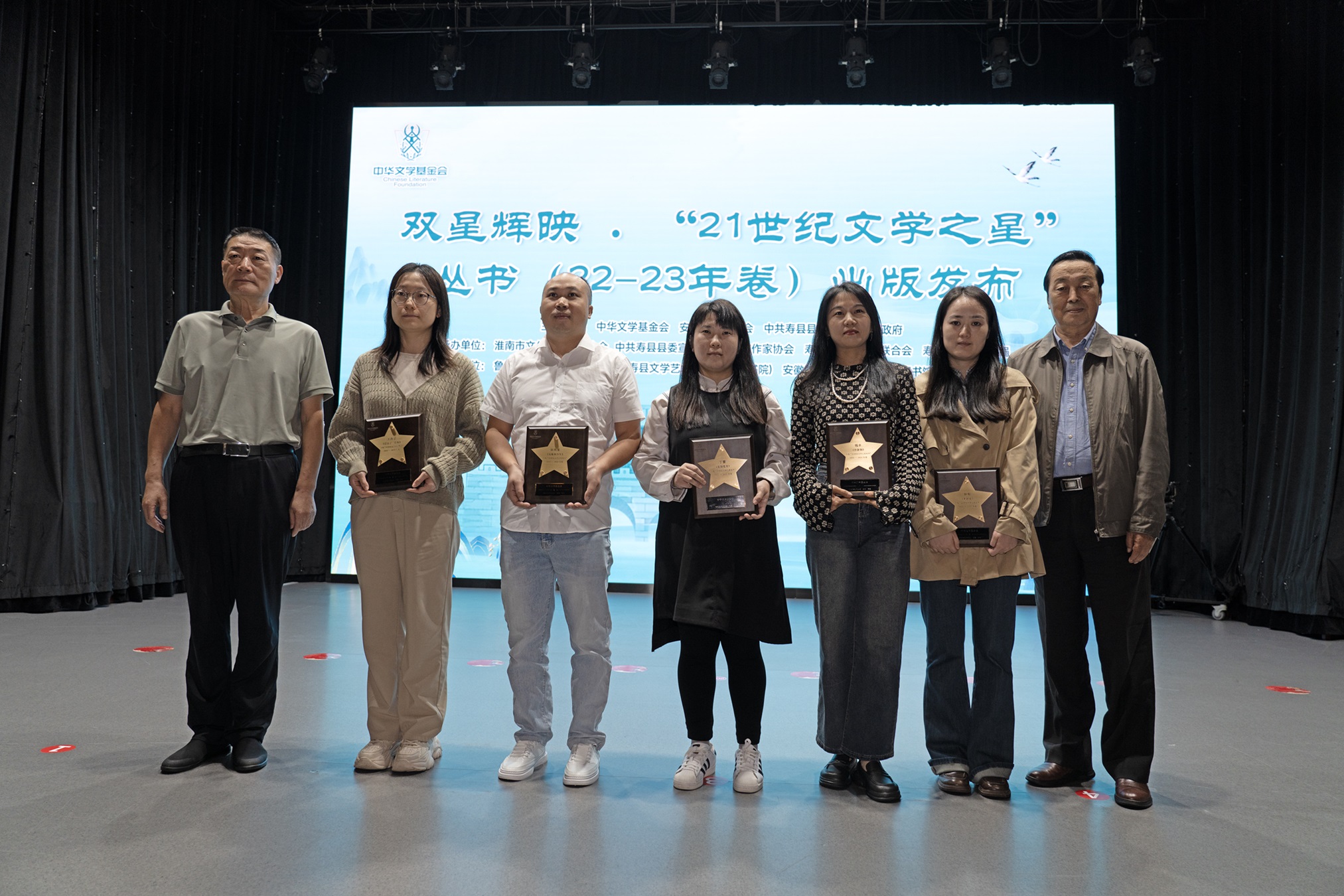

2022-2023年卷入選作者接受入選紀念牌

饒潔在致辭中表示,壽縣文化底蘊深厚,建立了魯迅文學院首個縣級教學實踐點,中華文學基金會創始人之一、“21世紀文學之星”叢書策劃者張鍥就是從壽縣走出的文學名家,在壽縣舉辦此次活動具有特別的意義。

合影留念

在名家名篇的誦讀聲中,儀式現場開啟了獨特的文學回顧與傳承之旅。田興家、星秀、錢幸、隆鶯舞、曹江、羅逢春等22-23年卷入選作者依次上臺,接受入選紀念牌。

從“自我”到“大我”:文學觀的成長與躍升

壽縣“賓陽門”城樓上,一場別開生面的文學座談會悄然拉開帷幕。“21世紀文學之星”叢書編委、往屆入選名家新卷作者等圍坐一圈,身后是奔流的淮河與蒼莽的大別山,他們探討的,是“青年寫作與大文學觀”這一既關乎初心、也指向未來的命題。座談會由施戰軍主持。

座談會現場

施戰軍從作家年齡階段的創作特點切入,闡釋了青年寫作者盡早樹立大文學觀的重要性。他認為,青年時期的寫作往往與所處的時代背景、個人成長歷程以及所受的文化熏陶緊密相連,這一階段的作品不僅生命力頑強,且最能彰顯獨特的個性。隨著青年作家步入中年,其寫作風格也逐漸從自我表達轉向關注世界,將視野拓展至時代與歷史的交匯點,在民族文化和世界文學的深層交融中探尋自身的坐標體系。

施戰軍主持座談會

這種轉變并非一蹴而就,施戰軍舉例說,縱觀曾經入圍“叢書”的作家,多數都是中年之后開始思考文學的社會價值與歷史意義,他們的筆觸不再局限于個人的情感波瀾,而是嘗試以更為宏大的視角去審視社會現象,挖掘人性深處的光輝與陰影。在這個過程中,他們不僅是在講述故事,更是在構建一個與時代精神相呼應的文學世界,力求讓自己的作品成為連接過去與未來、個體與群體的橋梁。

中國作家協會副主席徐貴祥深情回顧了故鄉的文學傳統。他感慨“文學厚愛壽縣,壽縣敬重文學”。他追憶30年前,自己入選“21世紀文學之星”,出版了第一本小說《彈道無痕》,那是他文學道路上的第一個臺階。“在故鄉,盡管我已不再是一顆新星,但我仍能為文學貢獻一份屬于自己的光芒。”

作家王躍文以“凌空觀照,貼地寫作”八字概括自身的大文學觀,強調創作應深植于人民、扎根于大地。王躍文作家生涯的處女作《官場春秋》于1998年問世,收錄于“叢書”之中。在活動現場,王躍文回顧了該書出版前后的趣聞軼事,并談及該書對其寫作生涯的深遠激勵意義。

叢書編委梁鴻鷹則從文體角度出發,梳理30年來叢書對小說、詩歌、散文、文學評論全品類的持續關注,提出新媒體環境下文體創新的必要性。此外,他建議青年作家要突破城市生活的同質化視野,要走進生活,創造書寫出生活的“異質性”,通過開拓生活維度提升作品價值。

叢書編委、作家彭學明回憶自己當初入選叢書、作為一名縣城寫作者被“看見”的感激之情,并與在座的青年作家和文學愛好者分享了自己的創作經驗,特別通過作品《娘》和《爹》的創作理念變化,點明了作家需要擁抱“大文學觀”,不斷打開文學視野,提升文學境界。

作家羅偉章也談到,作家不能僅憑情懷支撐,更需具備強大的創作生命力,大文學觀的核心在于以蓬勃的生命力持續觀照人生與社會,對于青年作家來說,這種力量顯得尤為重要。

從“被看見”到“看見世界”:一本書的推力,一代人的光芒

“21世紀文學之星”叢書自1994年開始啟動,以年卷的形式,為從未出版過個人文學專集的35歲以下作家、批評家出版處女作。三十年來,叢書共推出252位作家,評論家白燁稱其為“當代中國文學的衛星發射場”。他提出,在AI和碎片化閱讀時代,面對網絡文學的蓬勃發展以及新大眾文藝的崛起,文學觀念正經歷深刻變革,大文學觀歸根結底是強調“人民性的文學”,每個人都是時代不可或缺的一部分。當代青年作家可以通過自己的作品,以小見大,深刻反映時代與社會的風貌。

談到叢書對于一個作家的激勵意義,許春樵巧妙設喻:它猶如火箭發射的第一級推動力,既是原動力,也是起點。在他看來,大文學觀是一種開放且包容的文學觀,寫作不僅僅是展現現實與人生,更重要的是為讀者提供一個全新的視角,去觀察時代與人生。作家要以鮮明的人生觀和文學立場,揭示生活真相與人性的真實,為讀者奉獻最真誠、最有價值和分量的作品。

《江南》主編、作家哲貴觀察到,當年與自己一同入選“叢書”的另外8名作者,至今都還在進行文學創作,這印證了叢書選擇的遠見。哲貴同時提醒青年作家:寫作者被看見的同時,也要善于“看見”世界——發現一個獨屬于作家的世界。

作家肖江虹憑借《百鳥朝鳳》入選叢書,該作品后被改編為電影,獲得關注。他坦言“被看見”的感覺刻骨銘心,“和攀登珠峰一樣,它把你送進了珠峰四號營地,究竟能不能登頂,就看你自己”,然而作者在攀登時,只能看著自己腳下,那也是唯一一條路。

“星空一直就在我們的前方,不要去看星星,而是要去看整個浩瀚的天空”,作家肖勤以“星空”為喻激勵后來者:“一步一步地走,聽從使命的召喚”。

在聆聽了前輩作家、編委關于人生經驗和文學創作經驗的分享后,“叢書”22-23年卷入選作者田興家表示,“這是對我一個來自偏遠山區非科班出身的寫作者的鼓勵,讓我堅信,只要我堅持寫下去,再平凡的人生都會被看見”。

顏慧回顧了“21世紀文學之星”叢書的前身——自1985年起出版的“文學之星”叢書。該叢書囊括了阿城的《棋王》、莫言的《透明的紅蘿卜》、劉索拉的《你別無選擇》、遲子建的《北極村童話》等一批經典作家的作品,表示作家出版社將與中華文學基金會繼續攜手推進這項延續文學根脈、對中國文壇意義重大的事業。

座談尾聲,施戰軍寄語青年作家:“你筆下的每一個字,都是你精神世界的自傳。要珍視我們書寫的每一個字符,去熱愛屬于文學范疇的每一個生命。讓我們的文學與宏大、深邃、廣袤的元素相交融,讓光芒照亮我們的文字。”