一座圖書館對故宮文物的守護

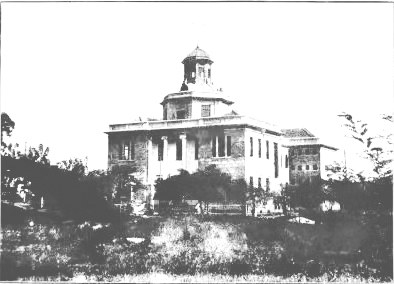

20世紀30年代初的湖南大學圖書館外景

1937年7月7日,盧溝橋的槍聲打破了北平的寧靜,中華民族全面抗戰拉開序幕。硝煙之下,不僅有千萬民眾被迫流離,還有一批特殊的“遷徙者”——故宮博物院珍藏的百萬件文物,也開始了一場歷時十余年、行程上萬里的文明守護之旅。這批承載中華五千多年文明的瑰寶,在烽火中南渡北歸,成就了世界文物遷徙史上的奇跡。湖南大學圖書館在這一過程中扮演了重要角色。

故宮文物的南遷與西遷

1931年9月18日,日軍開始占領中國東北,華北告急。1932年9月,故宮博物院理事會召開緊急會議,決議將重要文物南遷并獲批。首批文物于1933年2月5日啟運,至5月15日止,共5批南遷文物達13427箱又64包。此后,古物陳列所、頤和園等單位文物6066箱亦并入南遷序列,總計19493箱又64包,初存于上海租界倉庫。南遷期間發生“易培基盜寶”冤案,故宮博物院院長易培基辭職,由馬衡接任。此后4年間,南遷文物經歷了三件大事:一是建立南京朝天宮保存庫。該工程于1934年5月開始籌劃,1936年3月動工,同年9月竣工。12月,存滬文物分5批轉遷至南京新庫。二是全面清點北平、上海兩地文物。自1934年1月起,對南遷文物進行詳細登記,包括品名、尺寸、重量、完殘等信息,并重編箱號,鈐蓋點驗章,最終形成《存滬文物點收清冊》,為南遷文物留下系統檔案。北平本院文物點查于1935年7月至1936年10月間完成。三是遴選文物參加1935年至1936年在倫敦舉行的“中國藝術國際展覽會”。故宮選出735件精品,連同其他機構藏品共1022件參展,吸引觀眾逾42萬人次,成功向世界展現中國古代藝術成就。

“七七事變”與“八一三事變”的接連爆發,使剛存于南京的故宮南遷文物奉令緊急西遷。西遷分三路進行。南路首批80箱文物,于1937年8月14日啟運,存藏湖南大學圖書館。因戰局惡化,1938年1月分批轉往貴陽,次年1月再遷貴州安順華嚴洞,并設立辦事處,由莊尚嚴主持。1944年又遷往四川巴縣飛仙巖。中路文物共9331箱,自1937年11月起分兩批由南京出發,經漢口、宜昌,于1938年5月全部運抵重慶。后因重慶氣候潮濕,1939年疏散至樂山安谷鄉,存放于一寺六祠,并設辦事處于宋祠,由歐陽道達負責,存貯近8年。北路7287箱文物于1937年11月19日由鐵路運抵寶雞,次年4月抵漢中,分存文廟與宗營鎮倉庫。1939年2月因漢中遭轟炸,再遷成都,后轉存峨眉,成立辦事處,由那志良擔任主任。

湖南大學圖書館的使命

故宮博物院理事會1937年8月12日討論了首批80箱文物的西遷問題,決議“準遷往湖南大學保存”。湖南大學圖書館之所以被選為文物存放地,是基于兩方面考慮的。首先,圖書館于1933年建成,是當時中南地區最大的現代建筑之一。其不僅采用鋼筋混凝土結構,且具有地下室,堅固耐用,具備一定的防爆、防潮功能。其次,圖書館位于岳麓山腹地,地理位置相對隱蔽,不易成為日軍空襲的目標。最重要的是,湖南大學作為湖湘文化的重鎮,有一批具有文化擔當意識的學者,如時任校長皮宗石、圖書館館長任凱南和主任錢亞新等,他們都積極支持為保護國寶提供場所。

據那志良《我與故宮五十年》記載,1937年8月14日,故宮文物中的精華(以參加“中國藝術國際展覽會”文物為主)裝進80只鐵皮箱,由南京運往長沙。由那志良、莊尚嚴、曾湛瑤3人負責押運。曾濟時先到達長沙,與湖南方面協商,選定湖南大學圖書館作為故宮文物貯存地點。80箱文物從南京船運至漢口,在漢口轉換火車,運抵長沙火車北站。文物卸車后用汽車運到湘江邊,裝船渡江,再用汽車運到湖南大學圖書館。在轉運過程中,故宮博物院4位工作人員分了工,曾湛瑤在火車站裝車,那志良在船碼頭接車,曾濟時在湘江對岸溁灣鎮接船,莊尚嚴在湖南大學圖書館接收。經過一整天的轉運,80箱珍貴的故宮文物安全存放在湖南大學圖書館地下室。這一過程,可從時任長沙火車北站員工陳嵩岳、孫岫山等人的回憶錄中得到佐證:“國寶在南京裝船運到漢口,轉火車運到長沙火車北站,該站職工得知車內裝的是國家重要文物,即馬不停蹄地將文物車調送到新河專用線搶卸,并與湘江新河碼頭聯系,派船把文物轉載。”

在曾濟時的協調下,湖南大學提早騰出圖書館的地下室,并進行了必要的防潮處理,準備了專用的木架,以便妥善安置這些無價之寶。為了保密,湖南大學采用了內緊外松的策略,除幾個關鍵人物外,絕大部分師生不知道圖書館保管了西遷故宮文物近5個月之久。同時,駐守湖南大學的莊尚嚴、曾濟時等也在考慮更穩妥的保管地點。據故宮博物院歐陽道達記載:“存湘期間,慮及空襲,曾依岳麓山勢設計掘鑿石窟,……石室工事,如限完成(限期十二月十日)。”事實上,1937年11月,時任故宮博物院院長的馬衡曾到長沙視察文物貯存情況,并決定在湖南大學圖書館附近的岳麓山邊開鑿山洞以利文物保存。

戰火中的文物再轉移

1937年11月24日,日軍4架飛機第1次轟炸長沙。轟炸的目的地是火車北站,這可能與故宮文物有關,日軍誤認為故宮文物保存在火車北站。據長沙老火車北站退休職工陳嵩岳回憶:“日寇飛機沒有炸到國寶,卻炸毀了長沙火車北站家屬區住房100余棟,死傷鐵路職工居民300余人!”當時長沙的報紙曾作了這樣的報道描述:“從東瓜山、小吳門火車站及經武門、興漢門一帶,所有的商店及住房被炸得無一完整,那墻傾屋塌,殘肢斷體,死尸累累,那傷者的呻吟,死者親人哀哭構成了一幅悲慘血淚的情景……”此時,故宮的80箱文物在湖南大學圖書館存放已逾3個月。因此,故宮博物院決定,存放在湖南大學的故宮文物緊急轉運貴陽。由于當時征調運輸車輛已經極其困難,最后是向湖南公路局借了10輛汽車,才解決了文物運輸問題。在負責運輸的車輛中,9輛是由南京疏散出來的公共汽車(歐陽道達說是江南汽車公司的車),1輛是郵政局的卡車。文物共分兩批轉運,第一批36箱裝4輛車在1938年1月12日離開長沙,輾轉19天,于1月31日抵達貴陽;第二批44箱裝6輛車于1月24日動身,途中顛簸16天,2月10日到達貴陽。兩批文物運抵后,由滇黔綏靖公署安排,暫存于城北官邸毛公館。

故宮文物轉移2個月后,1938年4月10日下午2時,日軍27架飛機再次轟炸長沙,這次主要目標是湖南大學。日軍飛機共投燃燒彈50余枚,爆炸彈40余枚,同時機槍掃射,湖南大學師生3人遇難,100余人受傷。根據湖南大學工務組1938年繪制的《湖大被炸詳圖》上的標記,湖南大學圖書館中了1枚重磅炸彈和7枚燃燒彈,1933年新建成的圖書館連同54091冊圖書(包括中文平裝書2959冊,線裝書47044冊,外文圖書4088冊),也悉付一炬。湖南大學原校長曹典球在圖書館被炸后憤然賦詩:“吾華清胄四千載,禮義涵濡迄無改;詩書雖毀心尚存,人人敵愾今何待;嗟余衰老聞惡聲,枕戈待旦思群英;誓撲此獠度東海,再集鉛松起百城。”時任湖南大學圖書館主任的錢亞新也曾憤然疾書:“日本強盜……不僅要焚毀我們的建筑物及庋藏的典籍,實在要想消滅我國及世界的文化!”值得慶幸的是,原存于地下室的故宮文物已安全轉移。

湖南大學圖書館守護故宮文物的時間雖短且史筆寥寥,卻意義深遠。它體現了中國知識分子在民族危難時的文化自覺與擔當,與西南聯大南遷等共同構成了抗戰時期文化堅守的壯麗圖景。這種守護不僅是對物質文化的保存,更是對民族精神血脈的延續。數十年過去,親歷者多已逝去,但精神長存。今日漫步在修復一新的湖南大學圖書館,那段驚心動魄的歷史仍叩擊心靈。故宮文物與湖南大學圖書館的短暫交匯,是中華民族文化韌性的生動見證。它昭示我們:文明火種必須守護,文化傳承不可中斷。站在新的歷史起點,湖南大學圖書館依然履行著知識守護與傳播的使命。這里不僅珍藏典籍,更保存著一段值得永遠銘記的歷史。

(作者系湖南大學圖書館研究館員)