談話錄《睡好的福分》出版 王蒙與睡眠的“不解之緣”

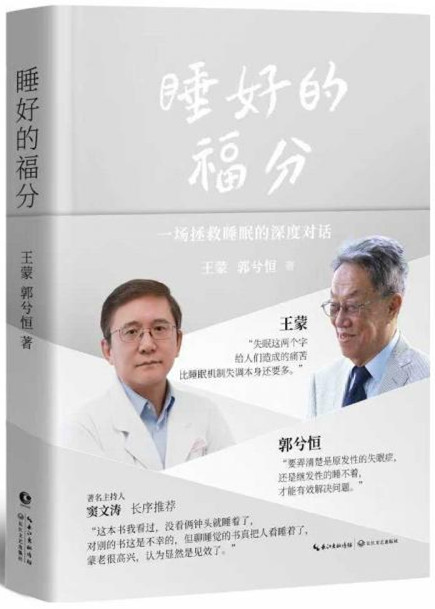

日前,作家王蒙與睡眠專家郭兮恒帶著共同創作的談話錄《睡好的福分》,亮相北京青創IP工廠,展開了一場以“提升睡眠力,享受能量滿格人生”為主題的對談活動。

據《2025年中國睡眠健康調查報告》顯示,我國18歲及以上人群睡眠困擾率達48.5%,且女性占比高于男性。隨著年齡增長,睡眠困擾率還在逐漸上升。在我們持續被睡不著、睡不好、睡不醒、睡眠被剝奪等問題困擾時,王蒙與大家一起聊聊“提升睡眠力”的相關話題,為現場觀眾和在線觀看直播的讀者帶來關于睡眠的最新探索和全新認知。

以哲學和邏輯學化解失眠焦慮

在《睡好的福分》這本書中,王蒙分享了自己與睡眠的“不解之緣”。他回憶了自己十四歲時經歷失眠的困擾。這段經歷在別人看來可能只是一個笑談,卻讓王蒙對睡眠問題格外關注。

隨著年齡增長與生活閱歷的豐富,他逐漸從失眠走向善睡,在中老年群體普遍遭遇睡眠問題困擾的大環境下實現了“睡眠逆襲”。王蒙認為,睡眠不僅僅是身體的休息,更是一種精神的自我調節。

他首先將自身經驗代入到老莊哲學中,發現莊子的“心齋”理論可以為失眠者提供極有效的精神撫慰。很多時候,我們睡不著,就是因為心里雜念太多,無法做到“心齋”。當我們試著讓內心平靜下來,給心靈做一場大掃除,睡眠自然會得到改善。他還強調,要有“君子坦蕩蕩,小人長戚戚”與“反求諸己”的心態。

王蒙先還從邏輯學的角度向“失眠”的概念發起正面強攻:所謂的失眠,有沒有可能是一個偽概念?有沒有可能是在夢中夢見自己失眠了?他以幽默的類比論證告訴讀者:不要輕易給自己貼上“失眠”的標簽,要學會接納它。“就像吃飯也會有吃飯障礙一樣,可能我咬著舌頭了,又或者之前吃得太飽了,到了吃飯的時候我就不想再吃了,這不都算吃飯障礙嘛!可這并不是‘失食’‘失飲’‘厭食’啊”。

在他看來,培養睡眠鈍感力,優化睡眠環境,適當的自我暗示等方法,都可以在一定程度上調節睡眠。

以科學原理和臨床判斷打破睡眠障礙

與王蒙從思維方式上幫助大家克服睡眠心障不同,睡眠專家郭兮恒從專業的醫學角度,結合自己40余年豐富的科研與臨床經驗,為大家細致剖析睡眠的奧秘。

首先是追溯科學原理。他指出,睡眠是一種生物節律,與年齡、疾病、環境、心理情緒等因素息息相關。隨著年齡增長,我們的睡眠結構也會隨之發生變化,“兒童(多相性睡眠)—成人(單相性睡眠)—老年人(多相性睡眠)”,老年人的睡眠往往會變淺,睡眠時間也會縮短,不必過度擔憂,這是正常的生理現象。

再從原理分析表征:睡眠障礙的類型多達幾十種,遠不止入睡困難、多夢易醒、呼吸暫停、夜行等。與王蒙相呼應,郭兮恒也指出了某些概念性的誤導,比如說到“夢游”這一現象時,郭兮恒寫道:“這種病癥取名‘夢游’是不準確的,醫學上稱之為‘睡行癥’”。這并不是文字游戲,而恰恰糾正了大人的認知誤區:睡眠時發生的床上床下活動、游走后繼續睡眠的行為,其實并不發生在做夢的睡眠狀態下,而是在不做夢時,兩個睡眠周期過渡時出現了睡眠轉換紊亂。

厘清睡眠的原理和表征后,郭兮恒強調:“焦慮是影響睡眠的第一情感因素,很多人從最初的入睡困難發展到焦慮狀態,甚至嚴重抑郁。如果能及時調整心態,進行適當的心理干預,就能有效改善睡眠狀況。”

此外,他還采用醫學界最新研究成果的數據和圖片,詳細地說明科學合理的睡眠時長,以及睡眠時長與冠心病、高血壓、糖尿病等疾病的關系。“合理的睡眠時間是7—8小時,睡眠時間過短或過長都不健康。且睡眠時間沒有一個絕對的標準,它存在個體差異化,所以自我感受良好才是最關鍵的”。

除了上述內容,郭兮恒還糾正了許多常見的睡眠認知偏差和行為誤區,如睡不著硬睡、睡前過度使用電子設備、晚上喝咖啡或濃茶等,這些行為和不良習慣,都會嚴重影響睡眠質量;同時列舉調整睡眠的非藥物療法,比如光照療法、失眠認知行為療法(CBTI)、強制起床時間療法等等。