讓文學照亮生活

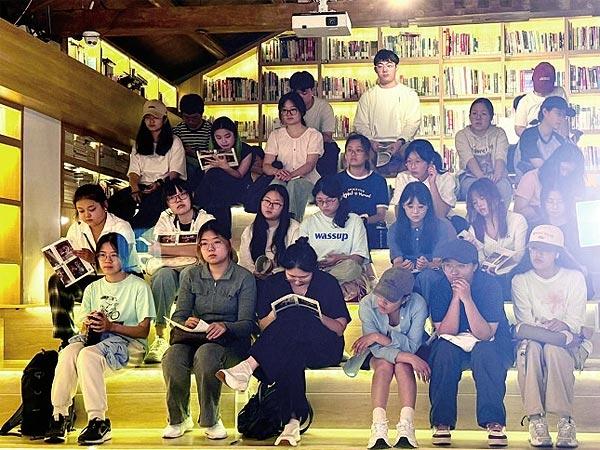

新青年文學講壇活動現場。中青報·中青網見習記者 趙小萱/攝

9月14日下午,北京交通大學思源·青年書店里,書香氣息分外濃厚,首場“新青年文學講壇”直播活動在這里正式開啟。“新青年文學講壇”活動由中國散文學會、《中國青年作家報》共同發起,旨在推動中華優秀傳統文化的創造性轉化和創新性發展,培育新生代文學創作者,推動當代文學創作與傳播的繁榮。

活動當天,中國散文學會常務副會長紅孩、中國作家協會全國委員會委員丁曉平做客書店,他們與《中國青年作家報》編輯一道,從青年寫作的現實困惑聊到數字化時代的文學創作,同在場學生和線上觀眾展開了一場“零距離”交流。

百年精神傳承,歷史是最好的教科書

1915年9月15日,陳獨秀主編的《青年雜志》(一年后改名《新青年》)在上海創刊,今年恰逢《新青年》創刊110周年,不久前,紅孩曾專程前往位于北京的《新青年》編輯部舊址,隨后寫下散文《向青春致敬》,發表于《中國青年作家報》頭版。

“110年前,在那個中華民族覺醒的時代,以陳獨秀先生為代表的一大批仁人志士寫文章、創辦報紙刊物,走到了歷史舞臺的前沿。新青年,新時代,新文學,110年過去了,新一代的中國青年應當有所作為,發出自己的聲音。”紅孩說。

“中華民族之所以能歷經磨難而生生不息,正是因為中華文明的歷史悠久,源遠流長。”在現場,丁曉平分享了他的創作之路,進入解放軍文藝出版社擔任編輯后,他經歷了從純文學創作轉向歷史寫作的過程,也越發感受到“歷史真實遠比虛構更精彩”:“我始終堅持這樣一句話,當你置身于歷史之中的時候,才會發現你是一個真實地活在這個世界上的人。讀史可以明智,能讓我們在前進的道路上明確方向,更加腳踏實地,也能增加我們前行的力量和信心。”

多年來持續進行文史學術研究,堅持各種文學體裁的創作,使丁曉平的作品具備了“文學、歷史、學術跨界跨文體寫作”的意識和理念,形成一條獨特的創作道路。最新出版的長篇報告文學《靠什么團結憑什么勝利:中共七大啟示錄》,是他20多年來黨史寫作的堅實積累,“希望青年朋友們多讀歷史,歷史是最好的教科書。”

寫作是從“我”出發,到達“我們”的過程

“寫了東西卻沒人關注怎么辦?”“個人經歷太少,擔心寫出的文章格局小怎么辦?”直播中,有網友問出很多青年寫作者共同的困惑。

基于多年的創作與思考,紅孩提出了“散文的確定與非確定性”,他進一步闡釋:“我們的人生就像一條直線一樣,人所面對的一件事、一段經歷就是其中的一截線段。散文創作所解決的不是某一截線段的問題,而是穿越線段,向兩端無限延伸,這才恰恰是我們文學要表達的最根本的東西。”

“任何藝術創作都是從‘我’出發,沒有人能面面俱到,但作為寫作者,就能夠從個人的經歷中提煉出一種所謂精神的東西、思想的東西、情緒的東西,得到別人的共鳴。”在紅孩看來,散文是“由我到達我們的過程”——一個作家的寫作從“我”出發,但它的終結一定是“我們”,“我們”即是大眾、讀者。“朱自清寫《背影》,讀者從中看到的不只是他的父親,也想起了自己的父親;包括我在《新青年》雜志創刊110周年之際寫下散文《向青春致敬》,也希望青年學生們看過后能對自己的青春有所思考。”

丁曉平認為,文學是一種孤獨又高尚的事業,并非所有文學愛好者都能成為作家,也不是所有文學寫作者都會把文學作為自己的職業。“一個人能否被看見,存在必然和偶然的因素,就像柳青先生的《在曠野里》,在創作70年后才首次公開問世。但我相信所有機會都是留給有準備的人。”他說,“‘躺平’這個詞現在很火,我曾經寫過一篇文章《躺平者宣言》,里面有這樣兩句話,‘要躺平就躺成一座高山,要躺平就躺成一條大河’。我們每個人都是一座富礦,要奮斗、努力,要持續地寫作,相信總有一天會被看見。”

“我的職業是出版人,寫作是我的業余愛好,是我豐富精神追求、豐富自己的人生、與這個世界發生對話的一種方式。不管是否能成為作家,希望大家要熱愛文學,因為文學讓我們變得更加崇高,讓我們能看到更多希望,讓青春更加有活力,這是最重要的東西。”丁曉平說。

走到生活中去,像熱愛文學一樣熱愛生活

隨著AI時代到來,如今文學的創作和傳播方式已然發生巨大改變——網絡文學蓬勃發展,創作者也可以通過更多樣的方式和平臺發表自己的觀點和作品。技術發展帶來的是發表速度的加快、發表門檻的降低,在這樣一個似乎“人人都能成為作家”的時代,青年應該寫什么、怎么寫?

在紅孩看來,寫作最大的技巧無他,就是“不停地寫”。直到現在,他仍保持著一定的創作節奏,“哪怕一個月不寫,手就生了。有人說自己沒得寫,但其實只要堅持每天寫,你總有東西要表達”。

紅孩提倡寫文章要順其自然、以小博大。“尤其是年輕人,對于生活的閱歷還相對較淺,寫作時不必總考慮思想要多厚重、題材要多宏大,一上來就寫個幾十萬字,自己反而承受不了。不要背著包袱寫作,文章的大與小、重與輕不重要,重要的是有自己的表達,把你看到的、想到的寫出來。”

“我們正處在一個偉大的新時代,比任何時候都更加自由、開放、多元,技術的飛速發展更是為創作者提供了廣闊的舞臺。”面對這種必然的轉變,丁曉平認為,創作者既要把握機會,也要形成更強的判斷和鑒別能力。“各種新平臺是發表作品的舞臺,但并不是最重要的‘學習舞臺’,學習還是要讀經典、讀紙質書——書籍永遠是人類進步的階梯,科技再發達我們都離不開書籍。”

他建議,青年要讀兩種“書”,一種是有字之書,另一種是“無字之書”,即社會實踐,“要走到世界中去,走到生活中去,要像熱愛文學一樣熱愛生活”。在此基礎上,還要會思考,“只有在閱讀和實踐后思考,你才知道怎樣走得更踏實,才能找到屬于自己的詩和遠方。”