戲劇舞臺如何為“普通人”立像

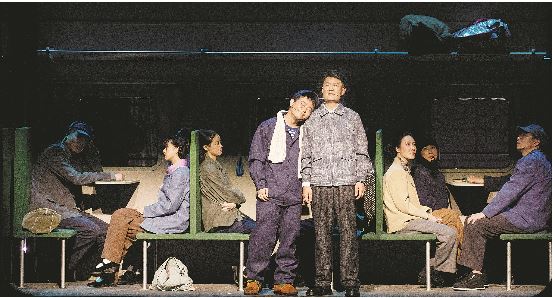

話劇《南來北往》劇照 孫 珣 攝

9月13日,由我執(zhí)筆改編自同名電視劇的舞臺劇《南來北往》(江蘇省演藝集團、愛奇藝聯(lián)合出品),在南京完成試演,與觀眾見面。兩年前,電視劇播出時曾因對時代洪流中普通人命運的關注,引起廣泛熱議。此次的舞臺劇改編,我們?nèi)詫⒔裹c放在了這些普通人身上。普通人的形象看似可以從身邊信手拈來,但藝術提煉的過程,卻是要下一番功夫的。在有限的舞臺時空里,如何以“小”見“大”,展現(xiàn)好平凡人生中的不凡故事,讓觀眾對那些從生活中來、到生活中去的“身邊人”產(chǎn)生共情、留下記憶,甚至將他們塑造為跨越時代的經(jīng)典形象,其背后藏著一套關于人性洞察、敘事邏輯與舞臺呈現(xiàn)的深層規(guī)律。從帶著問題構思到創(chuàng)作中的逐步“破局”,為普通人“立像”從來不是偶然,而是源自創(chuàng)作者對為何寫、為誰寫以及怎么寫和哪些挑戰(zhàn)仍需突破等核心命題的不斷探索與回應。

讓“小”有根——在時代褶皺里找到人物的生存邏輯

普通人的形象之所以能在舞臺上立住,首先在于他們并不是承載故事情節(jié)的單薄符號。觀眾認可一個人物,本質上是認可其形象塑造、行為邏輯與所處環(huán)境的“必然性”,這就需要創(chuàng)作者回答兩個核心問題:這個人物的“痛點”為何存在?他為何如此選擇?創(chuàng)作者在塑造人物時,必須先為其找到“時代坐標系”:人物的職業(yè)、人際關系、生活困境,都應是相應社會結構的微觀投射。真正有力度的人物形象,其困境的設定也應具有可解讀的空間。當人物的每一個選擇都能在時代洪流與個人生命歷程的交會中找到依據(jù),“小”就有了沉甸甸的質感。這一過程中,創(chuàng)作者常面臨的挑戰(zhàn)是如何平衡“典型性”與“獨特性”。

在我個人參與的創(chuàng)作中,絕大多數(shù)筆觸都指向這一類人物形象的塑造。例如舞臺劇《南來北往》,就是一個典型的、刻畫時代奔流中普通人群像的戲。要完成好這類題材的創(chuàng)作,就需要從普通人身上挖掘出代表某類群體的共同經(jīng)驗,但又不能讓人物淪為類型化的標本。在我看來,解決之道就在于捕捉共性中的個性細節(jié):這些細節(jié)不是憑空想象,而是需要創(chuàng)作者深入生活場景觀察、記錄,從無數(shù)個“相似”中提煉出“這一個”的不可替代性。

我從小在東北長大,對這片熱土上人們的生活和方言特點都非常熟悉,這為我創(chuàng)作或改編東北題材的作品提供了天然的養(yǎng)分。面對《南來北往》中的主人公馬魁這一角色時,我牢牢地抓住“軸”這個鮮明的人物個性特征。在對原作故事進行重新結構的過程中,我始終把焦點放在如何讓“軸”這個人物個性與具象的東北大地碰撞出化學反應,將主人公對工作的熱愛、對妻女的愧疚,以及他與徒弟汪新的恩怨冶于一爐,最終熔煉出一個重情義、九死不悔、鐵骨錚錚的東北漢子形象。于是馬魁這個人物的“小”就有了生活的根,有了典型的東北特色,將之立于舞臺上,便有了與眾不同的質感和味道。

在舞臺上濃縮時光、提煉時代精神是一件困難卻又必須要完成好的創(chuàng)作任務。如何從娓娓道來的長篇敘事中,提煉出舞臺故事的精髓?在對《南來北往》的改編中,我們選取列車與小院作為核心敘事空間,由劇中人作為講述者,還原時光鏈條中人物命運的關鍵段落,突出不同時空人物的在場性。舞臺上的每一個人物都在共同經(jīng)歷著時光的洗滌,推動講述者和傾聽者之間的關系變化。在人物命運背后,時代的發(fā)展也恰如列車不斷前行,一段段記憶中的情感奔涌,時而靜水深流,時而浪濤翻滾。而如何寫好群像中的師徒情、父子情,以及始終閃耀的理想之光和時代浪潮中的人生百味,則是我們要著力思考的部分。

讓“情”有痕——用具體行動替代抽象抒情

塑造好普通人,往往不在于為人物寫下多少豪言壯語的臺詞,而在于如何刻畫那些藏在人物日常行為里的情感痕跡,讓觀眾在人物的身上和行動中看到自己的影子,這就需要創(chuàng)作者跳出直抒胸臆的寫作慣性,用行動邏輯串聯(lián)起人物情感的發(fā)生與遞進。“沒有行動的情感是空洞的,沒有情感的行動是盲目的。”寫好普通人的情感表達尤需如此。如何將普通人的愛恨情仇轉化為具體的戲劇行為,并且符合人物的身份與性格,作家劉恒編劇的《窩頭會館》就給我很大啟發(fā)。劇中,肖啟山對兒子的愛從不是直白的“我為你好”,而是偷偷賣掉祖產(chǎn)為兒子治病,被發(fā)現(xiàn)后又嘴硬地說是“嫌這破房子礙事”。這種“口是心非”的行動,比任何抒情臺詞都更能體現(xiàn)一位父親的隱忍與笨拙。

2022年,我們在歷史題材話劇《西遷》中,就是抓住了“行動”這一戲劇要素從而完成了群像中個體弧光的呈現(xiàn)。在“公路戲劇”敘事模式基礎上,劇中各類人物粉墨登場,帶著各自的困境踏上西遷之旅,一路經(jīng)歷成長和覺醒,最終做出了有違初衷卻契合家國大義的人生抉擇。劇中,飼養(yǎng)員吳俊從為了兩根金條上路,到為了救回小牛犢犧牲;學生袁天養(yǎng)從為了心愛的女孩子加入西遷隊伍,到最終接過邢燦的囑托帶領動物大軍抵達重慶……這些大歷史中的普通人形象正是通過各自獨特的行動展示出其內(nèi)心情感的變化。歷史是由人民推動的。荃草雖然渺小,卻遍布寰宇,他們覺醒后也會奮不顧身,這也是劇本《西遷》希望帶給讀者和觀眾的一種思考和感悟。

如何把握好“情感的層次感”,也是戲劇創(chuàng)作中的一個關鍵。《西遷》中,醫(yī)生歐陽白宣稱再也不替人類看病,卻在西遷過程中悉心為王英郁診療;軍官邢燦表面上稱自己只對顧小姐一人負責,卻在關鍵時刻引開日軍,為動物大軍爭取脫險的時間……這些“心口不一”的瞬間,正是人性復雜性的體現(xiàn)。這需要創(chuàng)作者像剝洋蔥那樣,讓人物的情感依托具體的行動支點,在不同情境下層層顯露。

讓“魂”有光——在局限中寫出無限的可能性

要寫好普通人,創(chuàng)作者還要寫出人物在自身局限中對尊嚴、善意或希望的堅守。寫出人物身處泥濘,卻仍向上生長的無限可能。

曹禺筆下的陳白露(《日出》),招待客人時的游刃有余,與獨處時對鏡自語的疲憊形成了對比;這種“在妥協(xié)中堅守底線”的矛盾,寫出了人物雖被生活磨去棱角,卻在某個瞬間暴露出的骨子里的倔強。它啟示我們,在創(chuàng)作中需要找到人物的“精神錨點”——支撐人們在困境中不崩塌的信念看起來越“小”,其背后折射出的力量就越大。

原創(chuàng)作品中,創(chuàng)作者常困惑于如何讓寫作不顯得刻意。在我看來,解決之道在于“讓信念融入日常”。以2021年我創(chuàng)作的反映北京“回天地區(qū)”改造成果的話劇《喜相逢》為例。劇中,外鄉(xiāng)人孫老師在天通苑生活數(shù)十年,退休后一心想要辦一個書法班,豐富鄰居的文化生活。他雖沉默寡言,但日拱一卒,去世前捐出了自己的積蓄和作品,就是想讓書法班在天通苑落地生根;退休的社區(qū)主任關姨經(jīng)受著喪子之痛,卻為天通苑地區(qū)居民的用水問題不辭勞苦、整日奔波,最終讓干凈的自來水流入天通苑社區(qū)的千家萬戶。孫老師的愿望沒有多大,可能應者寥寥;關姨也只是我們身邊無數(shù)忙碌的普通社區(qū)工作者中的一員。但他們老有所為、要發(fā)揮余熱為社會做貢獻的人生態(tài)度與追求,是點亮生活的光,這光也照亮了我們的舞臺。

如何看待并寫好普通人的“不完美”,是創(chuàng)作中的另一大挑戰(zhàn)。不少作品為了讓人物“討喜”,會刻意回避角色的性格缺點,結果讓角色顯得扁平。事實上,要想寫好普通人的“魂”,并非不能寫人物的不足,關鍵要寫出他們在那些特殊時刻能展現(xiàn)出的意想不到的光芒。

塑造好普通人的形象,本質上要處理好“小”與“大”的關系。創(chuàng)作者要帶著問題進入創(chuàng)作——人物的“小”里藏著怎樣的“大”?日常瑣碎里有著怎樣的精神追求?性格缺點中又蘊藏著怎樣的人性光輝等。同時也要在寫作中不斷調(diào)整策略:當人物行動不符合邏輯時,回到時代背景找根源;當情感表達顯得空洞時,用具體動作替代抒情;當精神內(nèi)核不夠突出時,在日常細節(jié)中埋入信念的種子,等等。

無論是原創(chuàng)還是改編,塑造好角色的關鍵都在于“貼著人物走”,不強行拔高、不刻意矮化,讓人物在自己的邏輯里活起來。那些能在舞臺上立得住的人物形象,最終都會成為觀眾的一面鏡子——讓我們在他們的故事里看到自己的奮進與堅守、平凡與不凡。而創(chuàng)作者的使命,就是擦亮這面鏡子,讓每一個角色的微光都能被看見。

(作者系中國傳媒大學戲劇影視藝術學院博士研究生、一級編劇)