烽火不滅,文脈永存

1992年1月4日,“中國現代文學第一藏書家”唐弢先生在北京病逝,享年78歲。這位慈祥的老人一生嗜書如命,家里擺滿了他收藏的4萬多冊珍貴藏書,這里面有著大量抗戰時期的孤本、初版本和作家簽名本,每一本都可以被當作中國現代文學史的“活化石”。唐弢先生出生于浙江省鎮海縣,筆名風子、晦庵,是我國著名的作家、魯迅研究家和文學史家。早年,唐弢因家庭貧困和父親的離世而無奈輟學,后考入上海郵局參與工作,進入工作的唐弢并沒有放棄讀書,反而頻繁申請晚班,為白天的讀書和寫作騰出時間,也因此成就了自己的一番天地。從業余創作者到成為專業作者,唐弢閱讀了大量的圖書,從一開始的“深居”圖書館,到后來的廣泛收集各類圖書,唐弢為我國圖書資料和古籍善本的保存和收藏工作做出了很大的貢獻。唐弢先生離世后,他的家人為了更好地保護這些藏書,決定將它們捐獻給中國現代文學館,為中國現代文學和文學史的研究和發展提供幫助。

時間回溯到抗戰時期的上海,當時正值壯年的鄭振鐸先生不斷地奔走在硝煙彌漫的街巷中,頻繁出入舊書店與廢紙回收站間,爭分奪秒地搶救和購買當時正在因戰火而流失的重要書籍文獻。在那個戰火紛飛的年代,愛國期刊出版極其困難,大量珍貴書籍與文檔甚至流向了國外。為了守護民族文化火種,鄭振鐸節衣縮食,想盡一切辦法搜集包括現代文學作品、期刊及典籍在內的各類文獻版本,以求能為后人留下更多的珍貴史料。當時任職于上海郵局的唐弢先生,作為鄭振鐸的朋友,雖未直接參與其主持的大規模古籍搶救工程,但始終盡心盡力地協助寄送部分書籍和聯絡信函,利用自己的工作便利為文化搶救事業奔走。此后的戰爭期間,唐弢先生輾轉于國內各地,目睹了戰爭對文化與人民的摧殘,深受觸動,因此開始更系統、更積極地投身于文獻搜集和保護工作。也就是在這種艱苦的環境下,唐弢先生收藏了一套小開本的刊物,它是抗戰初期茅盾、巴金等人所創辦的《吶喊》及其更名后的《烽火》。這是一份凝結了一代文人的斗爭精神的刊物,也是一份見證中華民族不屈精神的有力證據。

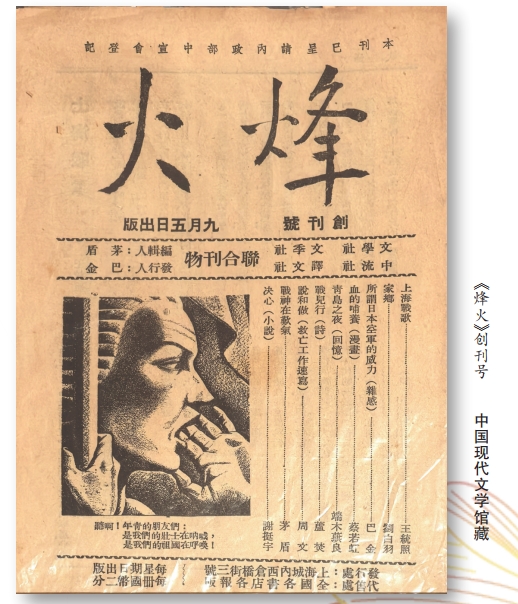

2024年底,歷經戰火洗禮的《吶喊》和《烽火》單行本因為其稀缺性、良好的保存現狀和它們所承載的深重歷史與文化價值被正式評定為國家二級文物。這套刊物的發行并不順利,從最初的發行、被扣押、改名到停刊,這套期刊的命運與國家的命運緊密相連,其中更是記錄了大量文藝工作者在民族危亡時刻以筆為槍的英姿。如今,它們作為抗戰時期重要的文物,不僅受到了中國現代文學館的專業保護與研究,也在一次次公開展覽和學術研究成果中發揮著重要的愛國教育意義,激勵著后世銘記沉痛歷史,傳承文脈精神。

在戰火中誕生

《烽火》原名《吶喊》,是我國抗戰初期最具代表性的文學期刊之一,它誕生于中華民族生死存亡的重要時刻,凝聚著文化界的集體共識,也匯聚了眾多知識分子對國家命運與民族解放的深切關懷與強烈呼聲。1937年8月13日,淞滬會戰正式爆發,日本海軍陸戰隊公然進犯我國上海閘北等地區,猛烈的炮火徹底撕碎了上海的寧靜,把城市攪動得動蕩不安,在這場戰役中,我國守軍雖然頑強反抗,但仍然無法抵擋日軍先進的機械化部隊,最終慘敗。上海陷入了戰爭的火海,百姓的生活和文化事業都遭受到了戰爭的摧殘,人民的哭喊淹沒在槍炮的嘶吼聲中,上海城陷入了絕望。而正是在這種硝煙彌漫、炮火連天、希望渺茫的背景下,一批愛國文人意識到,槍炮能夠摧毀城市,卻不能毀滅民族的精神,因此他們毅然決然地放下手中的個人創作,投身到更具現實意義的文化抗戰行動中。其中,茅盾拒絕了朋友勸解遷居后方的建議,巴金也暫停了《激流三部曲》中《春》的寫作,他們攜手其他同仁,一同在廢墟中策劃推出了《烽火》的最初版本——《吶喊》,以此響應時代召喚。

1937年8月22日,《吶喊》在茅盾、巴金等人的努力以及“四社”聯合的支持之下正式創刊,茅盾擔任主編,負責內容策劃與文稿審定,巴金則出任發行人,主持出版工作與后勤事務。所謂“四社”,是指當時的四大知名文學社團,其中包括:鄭振鐸所主持的“文學社”,黎烈文領導的“中流社”,巴金與靳以共同負責的“文季社”,以及黃源主辦的“譯文社”。這四家文學類社團不僅在當時享有很高的聲望,還各自擁有多年的出版經驗及穩定的讀者群體。得益于“四社”的合作,《吶喊》在創刊之初就獲得了寶貴的作者資源、讀者市場及運作經驗,也正是因為這樣的背景,《吶喊》這一新生的抗戰刊物在初創階段就擁有了較強的文化凝聚力與社會影響力。

《吶喊》集結了各種風格的文學藝術家,用通訊、小說、詩歌、雜文、報告文學、漫畫等多樣的文學與藝術形式,傳達了抗日救國的緊迫呼聲,弘揚了永不屈服的民族氣節,激發了廣大民眾的愛國意志。然而,《吶喊》也并非一帆風順,由于日軍的不斷施壓,上海租界當局被迫要求工部局扣留了僅出版兩期的《吶喊》。這一突如其來的打擊,讓剛剛萌發枝丫的《吶喊》面臨著夭折的風險。在這種緊急情況下,鄭振鐸、鄒韜奮、胡愈之、茅盾等人挺身而出,積極奔走于各個部門,據理力爭。最終,為了讓這一承載著人民群眾抗日救國決心的期刊繼續發行,大家決定從第三期起將刊物更名為《烽火》,并另起刊號繼續發行。在眾人的努力和群眾的支持下,《烽火》承載著《吶喊》最初的使命,在持續惡化的戰爭環境中堅持出版到1938年10月11日,最終因廣州戰事告急、出版環境喪失而被迫停刊。從《吶喊》創刊號開始,這一抗戰刊物共出版了22期。

在這一年多的短暫時光里,《烽火》刊登了大量反映抗戰現實、鼓舞民眾士氣的優秀作品。它的作者隊伍包含茅盾、巴金、靳以、蕭乾、黃源、唐弢、郭沫若、郁達夫、劉白羽、駱賓基、葉圣陶、豐子愷等近百位中國現代文學和藝術史上的重要人物。他們用文學藝術記錄戰爭的苦難、揭露敵人的罪行,也歌頌了軍民抗戰的英勇無畏,為中國人民構筑起了一道無形的精神堡壘。在近百年前那個戰火紛飛的年代,《烽火》不僅成為中國文壇在抗戰初期的重要旗幟,以文學和藝術為媒介,深刻反映了特殊時代民眾的苦難、掙扎與不屈,更為全民族抗戰注入了強勁的文化動力,留下了深遠的精神遺產。

文藝抗戰的烽火線

《吶喊》和《烽火》的創刊與發行之所以能夠迅速成為文藝抗戰的旗幟,關鍵在于它成功地凝聚和團結了眾多文學和藝術界人士,實現了集體發聲。這股強大的凝聚力首先來源于堅實的“四社”同人基礎,在茅盾、巴金、鄭振鐸、靳以等人的帶領下,這四大文學社團不僅為這本刊物提供了最初的創作與組織核心,更以自籌經費、無償供稿的奉獻精神,鞏固了《吶喊》和《烽火》得以持續發行的根本。在此基礎上,這份期刊更是以其鮮明的抗戰宗旨和主編們在文壇上的崇高聲望,構建了一個開放而富有號召力的平臺。它超越了其他刊物的主題局限性,吸引了茅盾、巴金、王統照、葉圣陶、駱賓基、豐子愷等一大批來自不同領域、不同流派、不同地區的作家與藝術家踴躍供稿。盡管戰時出版和創作環境艱苦、經費不足、稿酬未知,但眾位前輩懷著對民族救亡的赤誠之心,將個人創作融入到時代的集體吶喊之中,用實際行動支援前線,向前線戰士和苦難中的人民傳達了中華民族誓死抵抗外敵、追求國家和民族獨立的堅定決心。也正是這份共赴國難的共識,讓這一刊物超越了單純文學載體的范疇,成為抗日戰爭初期文藝運動的重要陣地,和通過文藝手段傳遞民族救亡意識的重要媒介,極大提升了抗日宣傳的文化厚度與精神感召力彰顯了知識分子的崗位意識與家國擔當。

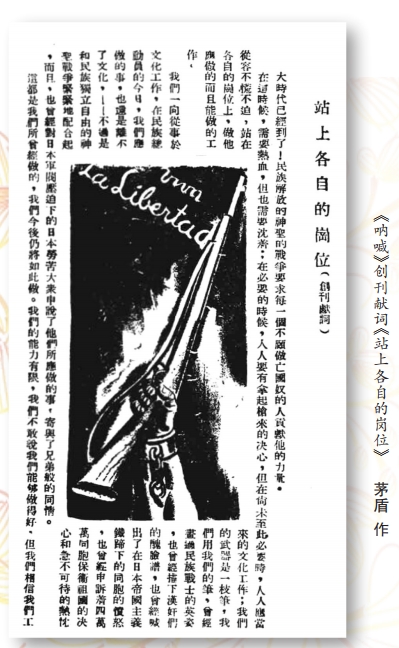

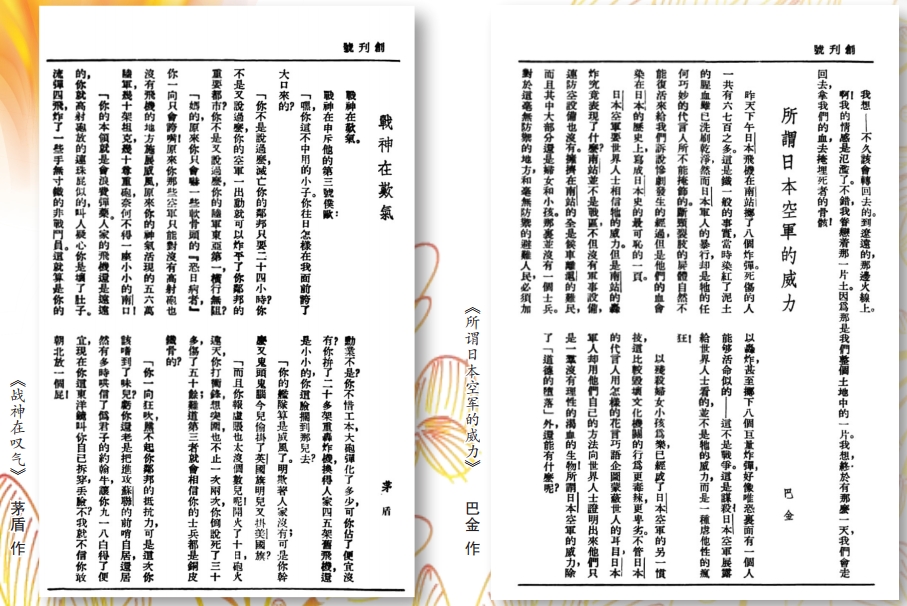

在籌備階段,茅盾因在文學界的崇高地位而備受《吶喊》籌備組眾人的信賴,主動承擔了《吶喊》的早期主編工作和發起責任。在創刊號中,他發表了《站上各自的崗位》一文,疾呼:“大時代已經到了!民族解放的神圣的戰爭要求每一個不愿做亡國奴的人貢獻他的力量。”在文章中他強調,非常時期的文學工作者應該承擔責任,保持沉著,他號召大家“站在各自的崗位上,做他應做的而且能做的工作”。刊物更名后,他又在《烽火》創刊號中用《戰神在嘆氣》一文,犀利抨擊日軍的狂妄與殘暴:“你不是說過么,滅亡你的鄰邦只要二十四小時?……原來你只會嚇一些軟骨頭的‘恐日病者’,你一向只會夸嘴!”以此表達對侵華日軍的憤怒與不屑。雖然茅盾先生后來因戰局惡化被迫離開上海,但他沒有放棄寫作,仍然堅持向《烽火》寄回他在流轉途中創作的散文、短論及報告文學,真實記錄戰爭苦難與民眾抗爭,為抗戰時期的文藝事業留下了一批珍貴文獻。

同樣不可忽視的是巴金在《烽火》出版過程中的關鍵作用。作為《吶喊》和《烽火》的聯合創刊人之一,巴金不僅全程參與了從《吶喊》到《烽火》的編輯出版工作,更是從《烽火》第六期開始接任了茅盾的主編任務。在戰火紛飛、出版條件極其困難的情況下,巴金始終堅持組稿和撰寫文章,甚至為了確保了刊物的持續出版,他隨身攜帶未刊稿件,輾轉于中國南方地區躲避戰爭并隨時尋找機會進行刊印。巴金的文學創作一直以直面現實、情感熾烈和附有批判性而著稱,在為刊物供稿的過程中,他將個人情感與民族命運緊密結合,用文字向社會傳達了人民的處境和心聲。1937年8月28日,日軍轟炸上海南站,造成大量平民傷亡,巴金憤慨萬分,提筆撰寫了《所謂日本空軍的威力》一文發表在《烽火》上,嚴詞譴責日軍:“這不是戰爭,這是謀殺!日本空軍展露給世界人士看的,并不是它的威力,而是一種虐他性的瘋狂!”他將日軍稱為“一群沒有理性的渴血生物”,以此來表達他作為中國人的憤怒和作為一名作家的良知。據重慶師范大學統計,巴金先后在《吶喊》與《烽火》上發表各類作品30余篇,體裁涵蓋雜文、小說、詩歌與譯作,是《吶喊》和《烽火》供稿最多、影響最大的核心作者之一。

除茅盾與巴金等主要負責和參與者之外,還有很多秉承著現實主義文學藝術創作立場的文學藝術家積極地向《吶喊》和《烽火》投遞稿件,他們通過不同的文藝表達形式,向廣大的中國人民展現了軍民抗戰過程中的艱辛以及日本侵略者入侵中國時的殘暴行徑。在戰火四起的上海前線,正值青年的駱賓基值守于戰地與交通線之中,在參與保衛上海的同時完成了報告文學《在夜的交通線上》一文,用前線戰士與戰時通訊員的真實溝通和戰斗情況刻畫了中國軍人的堅韌意志。在戰爭“孤島”中的上海文化出版社里,陸蠡創作了短篇小說《秋稼》,塑造了一位窮苦、樸實且深懷家國情懷的農民形象,展現出中國普通民眾在面對民族危難時刻的擔當和骨氣。在一眾投稿的文學家之中,小說家王統照一改以往的敘事寫作形式,開始創作更加易于傳唱的抗戰詩歌類作品,在《阿利曼的墜落》中,王統照將日軍比作古代波斯拜火教中的阿利曼惡神,控訴了日本的殘忍手段,并告誡中國人民“你們不甘心做日本國的奴隸,臣民,你們便該當用全體的血洗磨鋼刀……”,以此來激勵全體中國人民奮起反抗。除了文學類作品之外,《吶喊》和《烽火》中還刊登了很多漫畫、木刻等藝術作品,這類視覺藝術的稿件為刊物拓展了讀者面,讓宣傳抗日戰爭精神的方式不再局限于文字,而是用最直觀有力、淺顯易懂的方式,讓最廣大的人民群眾看到了上海戰爭的殘酷與同胞所遭受到的苦難。因此,漫畫和木刻類作品也成為《吶喊》和《烽火》在發行過程中最有力的宣傳工具,也被后來的研究者稱為“筆桿抗戰的先鋒”。在《烽火》的刊行過程中,巴金等主編們也同時負責著其他刊物的出版與發行,為了確保各類期刊和作品在戰時能夠共同發展,《烽火》中特意添加了廣告的版面和欄目,用于宣傳新老作品、譯著、期刊和戰時手冊等。在這些被廣而告之的類別中,《烽火小叢書》作為一份《烽火》衍生的小體量刊物,傳承了《吶喊》和《烽火》的使命,它與其他期刊在《烽火》停刊后,繼續收錄和刊登了大量反映抗戰時期現狀,歌頌抗日戰爭精神和民族精神的作品,延續了《吶喊》和《烽火》所燃燒起的抗戰烽火線,為中國人民堅持抗日戰爭注入了持久的精神動力。

在抗戰期間,《吶喊》和《烽火》的供稿者們不僅在文章中展現了自己的文藝素養,表現了自己個人對于抒情的追求,更將筆觸深深扎入了戰爭的殘酷現實之中,用最真誠而銳利的方式記錄了侵華戰爭中人民的苦難,揭露了日軍慘無人道的暴行,同時也熱情歌頌了中國各族人民勇敢不屈,團結抗敵的斗爭精神。在這一時期,文學和藝術不再是象牙塔中高雅的修辭游戲,而成為中國人民抗爭的武器、吶喊的媒介和歷史的證言。百位文學藝術家用最豐富的方式,在戰火紛飛的年代記錄了中華民族在最痛苦的時刻所發出的高亢吶喊,也正是因為這些多元聲音的匯聚,《吶喊》和《烽火》得以超越一般文學類期刊,成為全民族抗日戰爭中的一股不可替代的精神力量。

精神永存的文化遺產

如今,《吶喊》與《烽火》靜置在中國現代文學館的珍貴文物保險柜中,在恒溫恒濕的環境中獲得了更長久的守護。那些紙張雖然已經泛黃,但鉛字依舊清晰如初,沉默卻也依然鏗鏘有力地訴說著中華民族在危難時刻的團結精神。這套期刊不僅是中國現代文學史上的重要文獻,更是抗戰時期文化抗戰的實物見證,承載無數知識分子以筆為槍的民族氣節與擔當。它們向后人真實而嚴肅地訴說著中華民族在危難時刻迸發出的文化力量,也為我們留下了不可替代的歷史與藝術瑰寶。

2024年12月,中國現代文學館組織了多位文物鑒定專家和相關學者進行聯合鑒定,專家指出,這兩套期刊保存較為完整,品相狀態良好,期號內容涵蓋創刊號至終刊號,且均為初版本,符合珍貴文物應該具有的稀缺性、歷史重要性、文獻完整性與藝術代表性,也具備了極高的版本學與史料價值。因此,這22期《吶喊》與《烽火》被正式評定為國家二級文物。

作為文物,《烽火》的價值不僅在于它珍貴的外在形態,更在于它所承載的精神內核。期刊中所刊載的散文、小說、詩歌、漫畫、木刻、報告文學等,不僅是藝術創作,更是歷史現場的直接反映,為后世研究抗戰時期的文藝運動、出版史、知識分子戰時心態等提供了第一手材料。此外,《烽火》的文物價值還體現在它的傳播作用上,雖然出版時間短、發行范圍小,但它影響了一批又一批的讀者,成為人們了解抗戰歷史與抗戰文藝發展情況的重要媒介。

作為真實記錄了民族危亡關頭一代文化精英的集體抉擇與藝術抗爭的期刊,《吶喊》與《烽火》的價值早已經遠超紙張與文字本身,而是承載著一個時代的思想光芒與精神重量。時至今日,這套刊物已經超越了唐弢先生個人藏書的范疇,它不僅屬于歷史,更屬于未來,不僅屬于學術,更屬于國民。《吶喊》與《烽火》濃厚的歷史背景和承載的歷史使命已經讓它已融入了中華民族的回憶與精神中,成為一種跨越代際的文化遺產。在新的時代背景下,《吶喊》與《烽火》將持續喚醒人們對歷史的敬畏、對和平的堅守和對文化命脈的自覺傳承,以其不滅的精神之火,照亮民族前進的道路。

(作者系中國現代文學館保管閱覽部職員)