這本書是我黨史寫作的“枕頭之作”,以文學叩問歷史、觀照現實、啟迪未來,以中共七大召開前前后后的這一段輝煌歷史,來回答歷史之問、時代之問、世界之問。 丁曉平:以文學叩問歷史

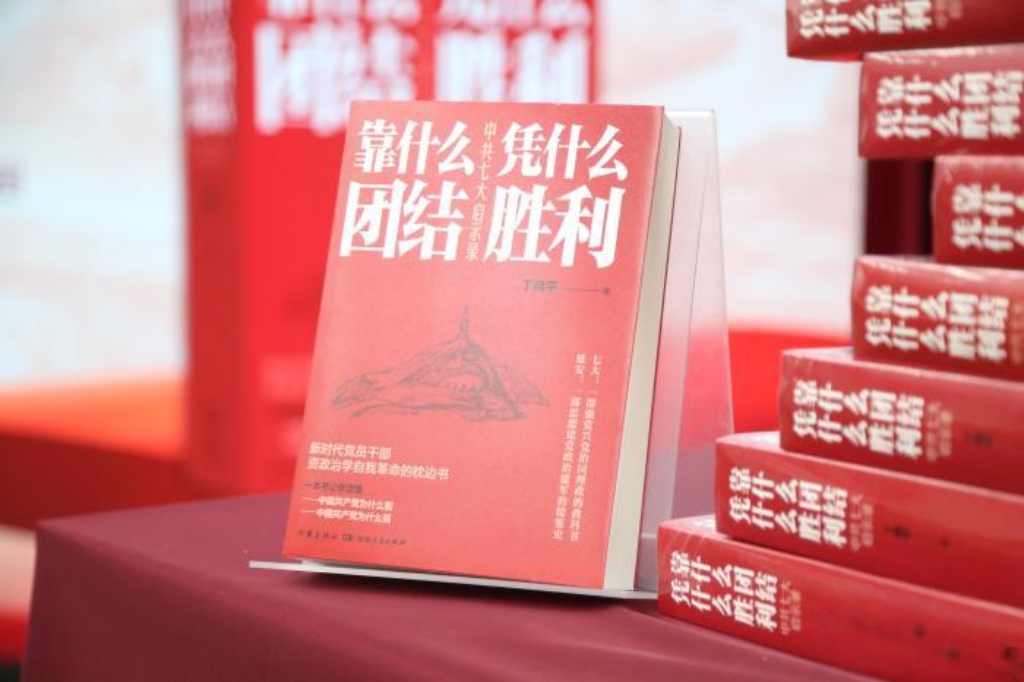

《靠什么團結 憑什么勝利:中共七大啟示錄》,丁曉平著,湖南人民出版社2025年3月出版

2025年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年,也是中共七大召開80周年,作家丁曉平歷經12載醞釀、3年創作完成的《靠什么團結 憑什么勝利:中共七大啟示錄》出版了。他說,延安是一本永遠讀不完的書,而中共七大正是這本書最核心的章節和最精彩的高潮。

在寫作中,丁曉平以問題書寫為導向,以歷史書寫為根本,以文學書寫為依托,以故事書寫為牽引,以思想書寫為靈魂,從而完成由點、線、面組成的立體書寫。創作的過程也是一路仰望的旅程,尤其是在閱讀近百位中共七大代表的回憶錄時,丁曉平的內心始終充滿著景仰和敬畏,仿佛有一種命中注定的力量在推動自己朝著歷史的圣殿砥礪前行,也更真切地感受到只有置身于歷史中的人才是置身于真實世界中的人,才是擁有更多底氣、更大志氣和更強骨氣的人。“我的歷史寫作不是給讀者‘洗腦筋’,而是給讀者‘開眼界’。也就是說,我要做的不只是寫一本書,也不僅是重述人們知道又不完整地知道的那段歷史,而是要力求從一個更遼闊的視野、更高遠的視角,在還原歷史的過程中呼應時代、觀照現實,讓置身現實的我們在歷史中尋找到奔向未來的正確方向和偉大力量。”丁曉平說,他知道做這件事情的意義以及它的難度。但是,他做到了。

作品以“靠什么團結,憑什么勝利”為主線,將龐雜史料有機串聯,史論結合,解讀新穎獨到。作品繼承“文史結合”傳統,以文學筆觸注入溫情與激情,通過典型故事、精辟標題和深刻點評,表現了作家對歷史的深刻思考,以及軍隊作家的歷史使命感和現實擔當。

中華讀書報:12年前,你在出版《中共中央第一支筆》后就想好了要寫一部《靠什么團結 憑什么勝利:中共七大啟示錄》,為什么沉淀了這么長時間?為何選擇中共七大召開80周年這一時間節點推出本書?

丁曉平:雖然做好了閱讀、收集、整理史料和回憶錄的準備,還是拖了10年之久才開始動筆,主要原因是中共七大的歷史文獻、檔案當時還沒有公開出版。沒有權威的文獻、史料支撐,我不敢創作。當我掌握了這些“武器彈藥”,又經過兩三年的消化吸收之后,我開始了“沖鋒陷陣”般的創作。為何選擇在七大召開80周年之際推出這本書,這需要感謝新時代。因為我真正動筆創作的時間是在黨的二十大召開之后。2022年10月27日,習近平總書記帶領新一屆中共中央政治局常委集體瞻仰延安革命紀念地,第一站就在七大舊址。這更加增添了我創作的信心勇氣,因此,在胸有成竹地完成結構之后,我一氣呵成地完成了70萬字的文本創作。經過兩三年的四易其稿,等到重大選題備案送審完畢,恰逢中共七大召開80周年。

中華讀書報:作品史料扎實,引用了大量罕見檔案,你在史料搜集過程中遇到哪些困難?你曾談到自己查找搜集史料,閱讀《毛澤東在七大的報告和講話集》《中國共產黨第七次全國代表大會檔案文獻選編》以及老一輩革命家的傳記、年譜等書籍,如何甄別和驗證史料的真實性?

丁曉平:作品史料扎實,這是完成歷史寫作的“硬核”要求。其實,我的歷史作品中并沒有多少“罕見”檔案,搜集史料的過程也沒有遇到多大的困難,基本上都是公開出版物。然而,即使是公開的出版物,在數千萬字的海量文獻中,還是需要擁有一雙善于發現的眼睛。也就是說在這座“富礦”中,還要善于挖礦、選礦,需要大浪淘沙般地篩選。比如,“共產國際緊急邀請毛澤東去莫斯科”這一段歷史,就是我在《中國共產黨第七次全國代表大會檔案文獻選編》中共產國際的有關文獻、電報中發現的,《毛澤東傳》《毛澤東年譜》中均沒有記載。因為我的歷史寫作參考引用的史料都源自權威的公開出版物,真實性問題應該都是有保證的。當然,具體到某一個細節,我在寫作中還是堅持“不要相信一個人的口述史”的理念,需要多方論證,在辯證分析的基礎上通過比較甄別來還原歷史現場。

中華讀書報:全書以“團結”和“勝利”為關鍵詞,通過6個篇章各5個方面共30個問題,以三重視角全方位解讀革命事業成功的真諦。這樣的結構打破了編年史的套路,但是也對寫作提出了更高的要求。你是如何架構這一宏大主題的?

丁曉平:中共七大以“團結的大會、勝利的大會”載入了史冊。中國革命的歷史告訴我們,團結、勝利這兩個關鍵詞,不僅僅具有歷史性,也具有時代性,不僅是永恒的歷史命題,也是永恒的時代命題和政治課題,革命需要團結和勝利,建設同樣需要團結和勝利。之所以采取6個篇章各5個方面共30個問題的結構,目的還是堅持問題為導向的寫作,這樣的寫作自然是歷史寫作的高難度動作。

盡管關于中共七大的文學表達還是一個空白,但我知道,我不能僅僅是為了填補這個空白而去寫作。因為要想全景式反映中共七大的歷史及其給新時代帶來的啟示,它不是靠講故事、說軼事、聊往事或者憑想象就能完成的一項任務,而是一項巨大的創作工程,用現在流行的說法來講就是要具備原創性。因此,我在反復閱讀《毛澤東在七大的報告和講話集》之后,把毛主席的講話“掰開來”認真咀嚼、吸收、提煉,最終通過6個方向性問題架構起一個“六邊形”,徹底打破編年體的老舊模式,讓讀者從以毛澤東為代表的那一代中國共產黨人在延安興黨強黨治國理政、思想建黨政治建軍的偉大實踐中獲得智慧的啟迪。

中華讀書報:作品全景式地反映中共七大的歷史,因為你的“以問題書寫為導向”的理念,作品可讀性很強,但對閱讀是一個很大的考驗。你想過這個問題嗎?

丁曉平:閱讀的興致和圖書的價值,其實與書籍的厚度沒有關系,而與你愿不愿意、喜不喜歡學習有關。你知道,我的作品是嚴肅的。當然,我希望暢銷,但絕不能因為媚俗市場而改變創作的目標,必須有理想主義的堅守。更重要的是,寫黨史20多年了,書應該是越寫越薄才對。然而,對我這樣比較成熟的歷史寫作者來說,在駕馭中共七大啟示錄這樣重大題材的時候,已經不能以自己的意志為轉移了。它不是講故事,多講一個少講一個無所謂,它有理論性,需要有理論的力量,因此它的長度、厚度是主題決定的。作家面對這樣宏闊的主題,又想講得透徹,你只能服從它。

七大的歷史確實厚重。正如你所說,這本書的可讀性是很強的,許多朋友讀后都覺得酣暢淋漓,氣勢磅礴,只要認真閱讀起來就沒一點兒障礙。事實上,就連出版社負責校對的老師們,也都在爭著搶著看。為什么?因為我的寫作不是枯燥的重復,也不是故事簡單的疊加,而是一個問題接著一個問題的開掘、發現和回答。它不是操場上的環形賽道,更像是大自然中的獨庫公路一樣,移步換景,一路鮮花。其實,這本書寫的不僅僅是七大,而是整個延安13年,乃至更長的時間,而它的啟示甚至可以延伸到今天。也就是說,這本書寫的是20世紀曾經一盤散沙的中國是如何在中國共產黨的領導和組織下,變成一個團結的中國,奪得革命勝利的新中國。

中華讀書報:再談談你的細節書寫吧,書中既有對國際局勢的分析,也有建造延安大禮堂的細節,還有很多大家熟悉的解放戰爭中的故事,這些細節充分延展了敘述對象的豐富內涵。你如何看待小細節在大歷史中的作用?

丁曉平:歷史之大,大在有人有物有事,還有精神,它不是空洞的那種大,不是海市蜃樓,而是立足于大地的,因此它的“大”是“小”凝聚而成的,是大中有小和小中見大,這就是細節。小細節是推動故事情節發展如血脈流淌的細胞,更重要的是這樣的細胞是在不停地分裂的,它促進了歷史書寫肌理的整體生長,并彰顯它的生命活力。

中華讀書報:您在刻畫歷史人物時如何避免臉譜化?

丁曉平:在刻畫歷史人物上,報告文學(紀實文學、傳記文學)的創作與小說不同,其實要想臉譜化都很難。因為歷史是真實的,是活生生的,不能虛構,不能編造。重要的是,你如何逼真地還原這個真實,或者無限地接近這個真實。如何避免臉譜化?一是要掌握鮮活的素材,二是要尊重歷史發展的規律,三是要把握住歷史人物在他所處的歷史時空中的位置、作用,因為歷史人物在改變歷史的同時也在被歷史改變。

中華讀書報:這本書對你來說有何重要意義?未來還想挖掘哪些黨史空白點?

丁曉平:這本書是我黨史寫作的“枕頭之作”,我非常喜歡,也十分珍惜,它是我研究毛澤東、研究毛澤東思想和研究中國革命史的集大成之作,是我歷史寫作的一個里程碑,甚至有評論家說也是新時代報告文學、紀實文學創作的一座里程碑。這不是因為我寫得多么好,核心是我提出了問題,以文學叩問歷史、觀照現實、啟迪未來,以中共七大召開前前后后的這一段輝煌歷史,以中國共產黨在延安13年的成功探索、偉大實踐、深刻智慧和歷史經驗,來回答歷史之問、時代之問、世界之問,真正起到“啟示錄”的作用。作為一名戰士作家,我現已完成《勝戰之門:1948·塔山阻擊戰》的創作,將以超越自我的新穎結構和戰爭敘事,與出版社共同打造一部戰爭題材的精品力作,迎接中國人民解放軍建軍100周年。目前,正在研究井岡山革命根據地的歷史,準備寫一部井岡山革命根據地百年啟示錄。