“手稿是從作家身上掉下來的肉”——《紅旗譜》作者梁斌的手稿觀

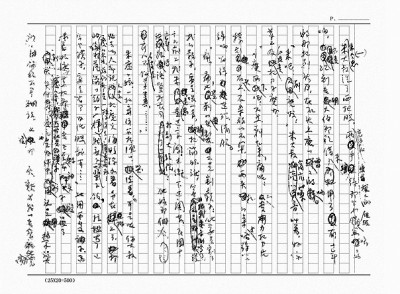

《紅旗譜》手稿影印件 藏于天津文學館

【作家手稿觀察】

閱讀作品,本就是與作家進行靈魂的交流。而閱讀手稿,則更能跨越歷史的時空,仿佛置身于作家創作的“現場”,與作家共同渡過創作、修改、出版等難關,成為歷史的參與者。

2024年,天津文學館舉辦“大地之子 紅旗高擎——梁斌誕辰110周年文學藝術展”。梁斌的家人將《紅旗譜》《一個小說家的自述》等諸多手稿影印件捐贈給天津文學館,引來眾多文學愛好者前來觀看。說起來,為什么家屬沒有捐贈原件,這還有一個故事。

梁斌視自己的手稿為生命。在特殊的年代里,手稿被塑料布包裹,藏于樓梯夾縫中。后來,經梁斌親自整理順序并裝訂,被鎖在大柜里。1976年天津地震時,在危險面前,梁斌置家中其他錢物于不顧,率先搶出手稿。這些珍貴的手稿具有很高的文物價值,一位西班牙收藏家出價十萬美元購買他的手稿,梁斌卻擺了擺手,說:“不賣,不賣。我的手稿屬于人民!”

后來,梁斌整理好自己的手稿,捐贈給中國現代文學館。當時工作人員問:“梁老,您不留一部分?有捐一頁的,有捐幾頁的,還有捐小薄冊子的。”梁斌說:“我全都捐了。”梁斌是為革命為文,是為人民為文。他不是把文學創作當作自己的愛好,而是當作黨的事業的一部分。他就這樣將手稿全部無償捐贈,連家人都沒有留存片頁。

手稿上一個個修改符號、一處處涂抹、一張張拼接,甚至點滴的汗水,都存留了作家創作時的熱血,是作家風采的有力見證。在梁斌的手稿中,我們能看到有將“朱大叔”改為“朱老忠”的,這是為了敘事更加客觀真實;也有將“抓兩把”改為“抓兩下”的,力求精準表達人物的動作;還有將“嘹亮的聲音”改為“高亢的嗓音”的,更加突出農民質樸天然的優點。“嘹亮的聲音”更適合形容長期訓練、技藝成熟的歌唱家,用“高亢的嗓音”形容樸素農民的渾厚聲線更為貼切,符合人物的身份。除了修改具體用詞外,還有整行與整段的刪減、涂抹、重寫,那種創作時“切、磋、琢、磨”的狀態通過手稿的墨跡直觀呈現了出來。

看似平常幾字變化,實則煉字有功。“不精不成,不能動人。”梁斌正是抱著極大的真誠創作《紅旗譜》的。梁斌家人回憶:“他就像傻了一樣,送飯就吃,不送就餓著。不跟人說話,別人說話也不聽。寫作之后,他腦子仍處在亢奮狀態靜不下來,除了失眠還是失眠。”由此可見,一頁頁摞起來比人還要高的手稿,是梁斌在文藝戰線上辛苦耕耘一生的最好見證,凝結了他的心血。所以他說:“手稿是從作家身上掉下來的肉。”而梁斌的偉岸之處就在于,他始終認為“手稿屬于人民”。

梁斌的《烽煙圖》手稿曾經丟失,當時這部作品還沒有正式出版,如果尋不回來,很可能就難以問世了。一次記者采訪梁斌,他痛陳失稿之痛,記者報道了這一事件,后來終于尋得。原來,《烽煙圖》手稿流傳到軍營之中,戰士們十分喜愛,未曾損毀,而是被兩名戰士珍藏了。看到報紙上登載“尋稿啟事”時,他們上交了部隊。但這只是《烽煙圖》的一部分,另一部分則由山東的尹煥昌保存著。他在保定當兵時,見到此稿的上部,復員時帶回了老家。他給光明日報社寫信,并將半部手稿寄給了報社的秦晉。秦晉專程來到天津,將手稿轉交給了梁斌,至此《烽煙圖》手稿重回了梁斌的手中,《烽煙圖》從而得以順利出版。

在天津文學館參觀的人群中,有普通群眾,也有成名的作家,還有懷揣作家夢想的文學愛好者。他們之所以對《紅旗譜》有很大的興趣,既是被《紅旗譜》的藝術魅力所折服,也想通過探究《紅旗譜》的誕生過程,學習老作家的創作技巧,正像武林后學總想向前輩討教招式一樣。但梁斌從不會吝嗇獨家秘籍,他只怕學習的人不夠有耐心。因此無論什么人群,我們總會讓他們在梁斌《紅旗譜》手稿前駐足片刻,通過我們的講述,不僅是傳遞寫作技巧,更希望通過手稿展現出作家創作時的精神境界。

對絕大多數作家而言,創作都不是一個輕松愉悅的過程,一揮而就、文不加點總有些理想成分。“字字看來皆是血,十年辛苦不尋常。”沒有“汗滴禾下土”的精神追求,是寫不出好作品的。尤其是精品之作,大多是反復打磨、拋光的結果,否則難以光彩奪目、熠熠生輝。當代大多數的作家不再借助紙筆創作,一個刪除鍵就抹去了多少一鍵一鍵的敲擊聲,而手稿則保存了歷史記憶,直觀地呈現出作家創作的艱辛。這在梁斌手稿中表現得尤為充分,也是我們向觀眾傳遞手稿的珍貴之處,能從諸多修改的痕跡中看出作品的原貌。在當時的環境下,大多數作家一邊戰斗、一邊創作,梁斌是這方面的一個典型代表。在讀書時他就參加革命運動,曾被捕入獄。抗戰初期回鄉組建第一支游擊隊,抗擊日本侵略者。可以說,手稿凝聚著他的生活軌跡和生命歷程,彰顯著一種精神。在文學史上,因文獻損毀、遺失等原因導致作品不被人所知的現象不在少數,當我們為之扼腕嘆息時,就應該在今天保存好這些具有特殊意義的手稿文獻。

手稿以紙張的形式存在,是一種有機物,最忌外界環境的變化。而現代化的庫房,可以做到防蟲、防潮、防曬、防火、防震、防盜,最大限度地保存手稿的原貌。在此基礎上,還要讓手稿說話,對手稿進行修復與研究,挖掘手稿的價值。比如梁斌的手稿有好幾種字體,部分是編輯校審時所寫,傳統方式需要由書法專家識別。而現在就可以用高清攝像機對手稿進行拍照掃描,在電腦上進行比對,不僅方便得多,還不用頻繁接觸手稿,避免損傷。在展出時,也能利用多媒體手段呈現,簡單的放大、縮小、旋轉、摳字等技術已經“飛入尋常百姓家”,觀眾得以用更直觀的方式感受文物、接受知識。

梁斌是幸運的,既有廣大的群眾為他保存手稿,又有現代科技讓手稿長久留存、廣泛傳播,這是“手稿屬于人民”的最好例證。

(作者:張依琳 唐新宇,分別系天津文學館館長、青年學者)