陳嘉庚1940年考察抗戰(zhàn)中的中國大學 ——有枝才有花 有國才有家

陳嘉庚 圖片由作者提供

廈門大學校內(nèi)的陳嘉庚像。圖片由作者提供

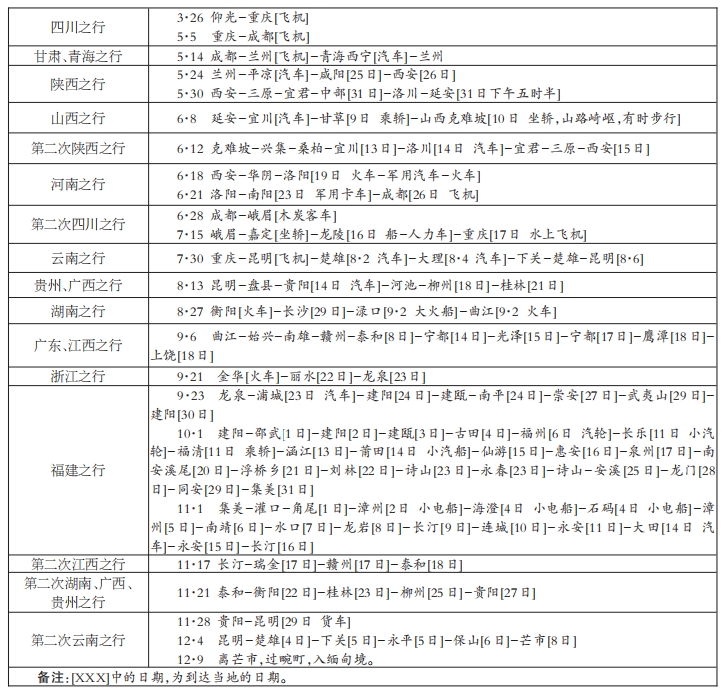

陳嘉庚1940年回國慰勞考察行程 圖片由作者提供

陳嘉庚(1874—1961)是著名愛國華僑領(lǐng)袖,被毛澤東譽為“華僑旗幟,民族光輝”。

嘉庚先生也是一位教育家。他16歲離鄉(xiāng)赴南洋謀生,1894年回家鄉(xiāng)集美創(chuàng)辦惕齋學塾;1913年,創(chuàng)辦“鄉(xiāng)立集美初等小學校”;此后,相繼創(chuàng)辦了幼稚園、中學、女子師范、幼稚師范、水產(chǎn)、航海、商科、農(nóng)林部、國學部等,形成了完整的教育體系,其目的是改變家鄉(xiāng)的落后面貌,實現(xiàn)“教育救國”。1919年,他從新加坡回國籌建廈門大學;1921年,廈門大學建成,成為我國第一所由華僑捐資興建的私立大學。此后十余年,陳嘉庚一直在海外經(jīng)商,為廈大和集美等學校的發(fā)展籌措資金。全面抗戰(zhàn)伊始,為了支援浴血奮戰(zhàn)的國人,嘉庚先生帶頭捐款。1940年,陳嘉庚率領(lǐng)南僑總會組織的“南洋華僑回國慰勞考察團”,回國慰勞前線將士與后方軍民,并考察了十余所大學。

嘉庚先生說:“這次回國考察最大的動機,是想了解國內(nèi)真況,俾回南洋時,赴各地鼓勵僑胞,更努力為國捐款,堅持抗戰(zhàn)到底。”(沈仲仁《華僑領(lǐng)袖陳嘉庚救國言論集》)這個考察團由陳嘉庚在1940年初發(fā)起成立,團員共52名,其中30余人于2月底到新加坡集合,進行準備工作。“諸代表雖由各埠舉派,然到國內(nèi)非僅代表一州或一屬,乃系代表全南洋千萬華僑,故通稱曰南洋華僑慰勞代表。”(陳嘉庚《南僑回憶錄》)

陳嘉庚1940年回國考察這段經(jīng)歷,尤其是對延安的訪問,是他人生的重要轉(zhuǎn)折點。在此期間,陳嘉庚訪問了很多高校,并做了多場演講。抗戰(zhàn)全面爆發(fā)后,一些原本位于華北、東南的高校遷徙到了西南、西北,也有少部分學校在省內(nèi)遷徙。全面抗戰(zhàn)之前,在國民政府教育部登記的高校有108所,受戰(zhàn)事影響而遷移的有77所。據(jù)不完全統(tǒng)計,陳嘉庚參訪了10余所遷徙后方的學校,超過遷徙高校的10%,可見他對抗戰(zhàn)時期中國大學的關(guān)注。

一

1940年3月26日,陳嘉庚從仰光轉(zhuǎn)機到達重慶,開始慰勞考察。4月28日,他參觀了重慶大學,并就華僑投資問題發(fā)表了演講。針對華僑資本家不能投資祖國使人悲觀失望的困境,陳嘉庚提出了新的思路。5月初,受四川教育廳長的邀請,他參觀了四川大學,“校舍多新建,有未竣者,規(guī)模頗大”。他本來計劃參觀華西壩五大學,如金陵、東吳、金女大等,但“適因有他約時間已到,匆匆辭出。本擬后天再往,而越日諸校來函招宴,故婉辭之”。

5月底,陳嘉庚到達延安。在這里,他親眼看到邊區(qū)官兵一致、軍民一致,認為這是“克敵制勝之本”。其間,他參觀了抗日軍政大學、延安女子大學,感受到了共產(chǎn)黨辦的大學里,師生們昂揚向上的精神風貌。他在《南僑回憶錄》里談到了這次經(jīng)歷:“延安女子大學,內(nèi)有南洋華僑女學生多人,暹羅、馬來亞、荷印都有。余詢校中各情,據(jù)答學膳宿等費均免,每月復給一元作零用,衣服一年寒暑各給兩套,均由政府供給。菜資每生每日六分,如伙夫善辦理者,每星期有豬肉一次可食,否則無之。早餐食粥,午晚餐食小米飯(系黍而非米),菜并湯合煮一大碗,六人共一席。伊等兼養(yǎng)豬及開墾荒地種植物,所賣錢概歸學校,此為學校私有,與政府無干,學校則將賣得之錢添買豬肉,每星期可加食肉一二次。又詢彼等在校內(nèi)除上言及讀書外,有何其他工作。答大日子及星期日,須分隊到各鄉(xiāng)村演說,勸告農(nóng)民等愛國,同仇敵愾及衛(wèi)生清潔、和睦親善等事。又問效果如何,答甚見功效。前外間譏刺陜北人,一生洗三次,生時一次,結(jié)婚一次,死一次,今者大不相同,雖衣服亦常洗,可于行路之人及農(nóng)民驗之便知。”

關(guān)于在抗日軍政大學的見聞,官兵與普通學生間精誠團結(jié),親愛熱烈,毫無地位差別,更是讓陳嘉庚印象深刻。“同朱君(朱德)乘車到第四軍校,適學生在校前賽籃球,學生及觀眾均無行禮。有一學生向朱君大聲呼曰,總司令來比賽一場,朱君即脫去外衣,與諸生共賽兩場,其無階級復如是。”(《南僑回憶錄》)兩個多月前,陳嘉庚到重慶時,為國家民族的前途感到無限憂慮。參訪延安的所見所聞使他精神煥發(fā),陳嘉庚曾滿懷信心地對同行的慰勞團員說:“中國有了救星,勝利有了保證,大家要更加努力,肯定會勝利的。”

7月底,陳嘉庚返回重慶,暢談對西北之行的看法,宣傳共產(chǎn)黨的作用。但當時的重慶報紙,對陳嘉庚的演講只登題目,具體內(nèi)容只字不提。8月9日,陳嘉庚到西南聯(lián)合大學演講《西北考察之觀感及南洋僑胞之近況》,講他在延安的感受,昆明報紙同樣只字不提。幾天后,《神州日報》披露,陳嘉庚的演講“辭意懇摯”,“聽眾二千余人,莫不感動”。

8月16日、9月9日,陳嘉庚又到貴州貴陽、江西泰和訪問兩所高校。

二

當年10月25日,陳嘉庚抵達福建安溪。戰(zhàn)時集美各校遷徙到安溪上課,陳嘉庚自1921年出國,距這時已19年,重與集美師生相見,可謂感慨萬千。正是在10月27日的集美學校歡迎會上,陳嘉庚說了一段后來被廣為傳頌的講話:“我培養(yǎng)你們,我并不想要你們替我做什么,我更不愿你們是國家害蟲、寄生蟲;我希望于你們的只是要你們依照著‘誠毅’校訓,努力地讀書;好好做人,好好地替國家民族做事。”(葉友德《校主印象記》)

11月5日,陳嘉庚到達漳州,在漳州的崇正中學對集美、廈大校友演講,回顧了集美學校與廈門大學創(chuàng)辦及艱苦維持的過程。他說:“夫教育為立國之本,興學乃國民天職,歐美人民之捐資興學者比比皆是,其數(shù)之巨極為可觀,換言之,西洋捐資興學已蔚成風氣,是以余雖辦有集美、廈大兩校,不足資宣揚,實聊盡國民之天職而已。”他還勉勵同學“務須各本所學,以貢獻于國家社會”。(見王增炳等編《陳嘉庚教育文集》)11月9日,陳嘉庚到達長汀,看望內(nèi)遷長汀的廈大師生。14日,他乘汽車前往大田,視察戰(zhàn)時遷移到這里的集美農(nóng)林、水產(chǎn)、商業(yè)三校,發(fā)表演講《有枝才有花 有國才有家》,提出了“中國的希望在延安”這一斷言。在演講中,陳嘉庚深情敘說道:

我們在新加坡啟程之前,國民政府的使館官員已多番游說,數(shù)落他黨的諸多不是。說實在的,我是帶著對共產(chǎn)黨的成見率團回國的。到了重慶之后,雖受到了國府高規(guī)格的接待,卻也耳聞目睹了陪都的黑暗和腐敗:抗戰(zhàn)氣氛淡薄,貪官污吏橫行,官商勾結(jié),囤積居奇,結(jié)黨營私,大發(fā)國難財。燈紅酒綠中,政府官員醉生夢死,揮霍民脂民膏,我們深感痛心和失望,國家前途深可憂慮……蔣委員長和國民政府黨政要員多方指責共產(chǎn)黨共產(chǎn)共妻、破壞抗戰(zhàn)、擾亂后方……是不是這樣呢?耳聽為虛,眼見為實。到了西安之后,為了了解真相,也為了忠實履行南洋800萬僑胞讓我們“慰問每一個戰(zhàn)區(qū)的抗日將士”之重托,我不顧國民政府“你是大資本家,共產(chǎn)黨不會歡迎你,去延安生命無保障”的再三告誡,沖破當局的重重阻撓,堅持北上延安——國家處在危難關(guān)頭,我身負數(shù)百萬僑胞勞軍之重任,豈敢以個人安危而避之?

我們這次回國慰問之行,感受最深的當數(shù)延安。5月31日傍晚5點半,當我們南僑慰問團的車隊抵達延安之時,出乎意料地受到了工人、農(nóng)民、學生、士兵和邊區(qū)干部5000多人的夾道歡迎。次日晚上,邊區(qū)政府在中央禮堂為我們舉行了隆重而簡樸的歡迎晚會。在延安期間,慰問團自由地參觀訪問了機關(guān)、部隊、工廠、學校、商店和附近的鄉(xiāng)村,廣泛地接觸了各界人士,和他們進行了深入的交談,發(fā)現(xiàn)這里并沒有所謂的“共產(chǎn)共妻”,私人商店得到保護,買賣公平自由,甚至百姓出入機關(guān)都不受限制,婦女不用纏腳,沒有乞丐和無業(yè)游民,沒有縛“田雞”抓壯丁,也沒有抽鴉片、狎娼妓等傷風敗俗之事,百姓安居樂業(yè),社會風氣良好……這和南洋的訛傳大相徑庭,和我在重慶、西安的所見所聞天差地別;在抗日軍政大學、女子大學、魯迅藝術(shù)學院、陜北公學等學校,我遇上了許多從南洋歸國抗戰(zhàn)的僑生,我不善于國語,就用閩南方言和年輕人進行了自由交談,和他們促膝談心,僑生們滿腔熱忱地為我介紹了邊區(qū)政府、共產(chǎn)黨、八路軍、新四軍,介紹了“持久戰(zhàn)”、“全民抗戰(zhàn)”、開辟敵后根據(jù)地、“三三制”和正在進行的“百團大戰(zhàn)”等等。我接觸了陜甘寧邊區(qū)的黨政軍干部和士兵,也幾次和毛澤東主席長談——毛主席住的是普通的窯洞,穿的是打補丁的衣褲,吃的是窩窩頭、小米粥……我們這次訪問延安最大的收獲是:看到中共對堅持團結(jié)、抗戰(zhàn)到底的方針,他們立場堅定,態(tài)度誠懇;我感佩延安艱苦奮斗的精神……有了他們,中國有救星,抗戰(zhàn)勝利有保證……抗日的希望在延安,中國的希望也就在延安!我在各戰(zhàn)區(qū)慰問結(jié)束之后,特意回到福建,路上見聞,感慨良多。在福州的報紙上,我看到了戰(zhàn)亂和暴政給民眾帶來的痛苦:達官、富豪趁火打劫、搜刮民財,官肥民瘦,百姓走投無路、無以聊生,全家投江者屢見不鮮;從福州南下,沿途又見虐待壯丁的情形,把壯丁們五花大綁串在一起押送,邊走邊打,如此壯丁上了戰(zhàn)場如何打仗、怎樣抗日?此與延安父送子、妻送郎,戴紅花、騎大馬、敲鑼打鼓光榮參軍參戰(zhàn)的動人場景有著天淵之別。

關(guān)于這篇演講稿,曾在大田一中任教的范立洋說:“當年校主演講時,沒有演講稿,基本上是即席講話,也沒有錄音和完整記錄。先生演講都是用閩南方言,再由翻譯譯成普通話。該文是幾十年后由一位校友根據(jù)當年的筆記整理而成的,最后定稿時,又找了七位當年的學生審閱,形成此文。”

11月16日,陳嘉庚重返長汀,當晚,為廈大師生演講南洋種植橡膠的歷史,用種植橡膠必須預防雜草與白蟻的案例,來比喻抗戰(zhàn)與建國。

12月9日,陳嘉庚結(jié)束了這次考察任務,離開祖國。

三

此次嘉庚先生回國之行,歷時八個月有余,行程五萬里,足跡遍及四川、甘肅、青海、陜西、河南、云南、貴州、廣西、湖南、廣東、江西、浙江、福建13個省份。實現(xiàn)了他事前“凡交通未受阻的要區(qū),都要親自前往,以便返回南洋后能向華僑報告真實情況”(陳碧笙、陳毅明《陳嘉庚年譜》)的愿望。

在漫天烽火中旅行,絕非易事。多年的兵戈擾攘,使得中國的交通線路多有阻斷,且陳嘉庚所到之處以高原、山地和丘陵等地形為主,山高坡陡,地形復雜,更加重了出行的困難程度。面對這些復雜情況,陳嘉庚也曾心懷忐忑,并對自己能順利完成跨越數(shù)省的旅途頗感欣慰。“他開始說當他離渝由成都啟程時,頗擔心自己不慣作長途旅行,可是這次居然能依期完成旅程,毫不感覺疲憊,這是非常愉快興奮的事。”(《華僑領(lǐng)袖陳嘉庚救國言論集》)然而,說是順利,乃依結(jié)果而論,若論過程,其實頗為曲折。一方面是交通不便,陳嘉庚以各色交通工具接力的方式才得以踏遍祖國這些河山。據(jù)統(tǒng)計,除步行外,陳嘉庚乘坐的交通工具有十余種,火車、飛機、水上飛機、軍用飛機、汽車、貨車、軍用卡車、木炭客車、大火船、汽輪、小汽船、小電船、人力車、轎子等,可謂無所不包。另一方面是需要應對旅途中時常發(fā)生的意外情況。例如,“坐轎,山路崎嶇,有時步行”;有時車壞,需臨時停留,“乘汽車離貴陽,中途車壞,晚住河池”;有時趕時間,常于凌晨、午夜出發(fā)或到達目的地,“午夜乘火車離開西安”“凌晨五點抵桂林”“午夜到上饒”“從貴陽,乘西南運輸公司貨車,于29日半夜到昆明”。此外,惡劣的天氣也形成了嚴苛的挑戰(zhàn)。6月18日,自西安乘火車抵華陰途中,“當時正值盛夏,車廂內(nèi)氣溫高達攝氏四十度”。(《陳嘉庚年譜》)

彼時,陳嘉庚已66周歲,年過花甲,幾近古稀。3月26日自仰光到達重慶,“從機場到開會的地方要走三百多級石階,嘉庚拒絕乘坐事先準備的轎子,走到二百多級時,跟在后面的大員們已上氣不接下氣,他也有點吃力,便停步觀看長江風景和馬路兩邊擠滿的自動來歡迎的群眾”(《陳嘉庚年譜》)。或許正是這種迎難而上、堅持不懈的精神支撐著他完成如此漫長又艱險的旅途。

陳嘉庚此次回國考察慰問之行,尤其是西北的延安之行,給他的精神世界帶來了巨大轉(zhuǎn)變。他曾說:“外面曾傳說,延安仍在厲行土地革命,沒收財產(chǎn),壓迫大地主,欺負大商人,此外并傳說男女社交很隨便等等,這一切,在事實上都沒有,完全是一種造謠而已。”“使我最感興奮的,倒是在延安看見了他們上下一致的苦干精神。有一天,毛澤東先生在他所住的窯洞中請我吃飯,我發(fā)現(xiàn)他的窯洞中除了幾只高低不平的桌椅外,并無其他的設(shè)備,他們這種艱苦生活的作風,確是值得我們敬佩。”(《華僑領(lǐng)袖陳嘉庚救國言論集》)他后來經(jīng)常向人講起自己在延安的所見所聞。陳嘉庚憑借自己的人格和特殊身份,客觀、公正地闡述對于國民黨和共產(chǎn)黨的看法,并在考察大學的過程中,向青年學子積極傳播“中國的希望在延安”這一論斷,這在相當程度上糾正了一些后方學子對中國共產(chǎn)黨的偏見。

回顧陳嘉庚1940年率南洋華僑考察團回國慰勞的全部行程,我們對嘉庚先生一生通過教育救國“實現(xiàn)中華崇光”的理想有了新的認識,不禁想起他在集美創(chuàng)辦的第一所學校“惕齋學塾”門口的那副對聯(lián):“惕厲其躬謙沖其度,齋莊有敬寬裕有容。”

(作者:鄔大光,系廈門大學教授)