古風(fēng)里的祥瑞:并蒂蓮與持蓮?fù)?/em>

七夕之夜,自古便是乞巧寄情的浪漫時(shí)節(jié)。除了牛郎織女的傳說,還有一種文化意象——蓮花與童子紋樣,悄然貫穿了七夕的民俗與藝術(shù),成為連接宗教信仰、民間祈愿與文人雅趣的獨(dú)特符號(hào)。紋樣是文明的密碼,承載著古人的信仰與情感。

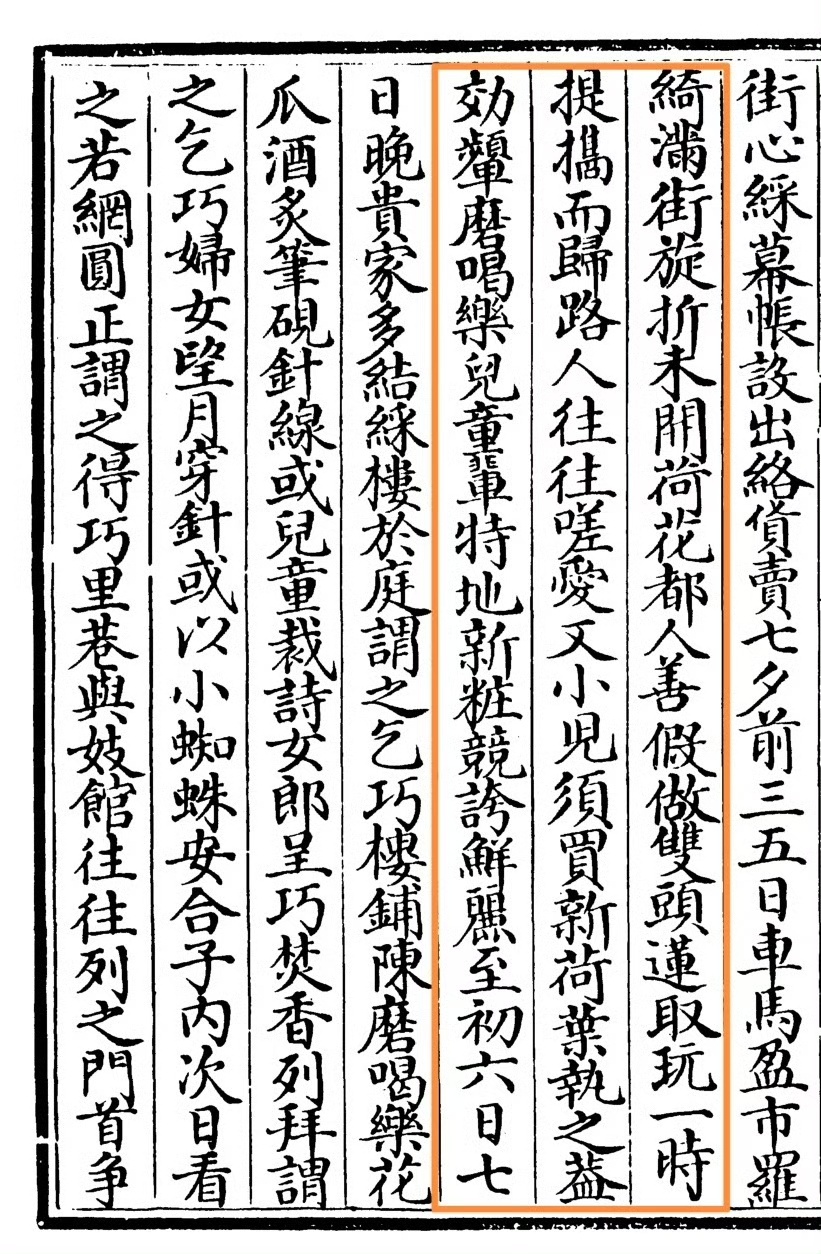

宋《白地黑彩繪持蓮?fù)蛹y梅瓶平面圖》局部

蓮花童子紋樣,融合了佛教的純凈與世俗的祈愿,在七夕這一充滿詩意的節(jié)日中,演繹出從宗教到民俗、從宮廷到市井的豐富敘事。

【雙頭蓮】

荷花盛放于六七月間,正逢七夕,因此很自然成為這一節(jié)令的代表物象——四百余年后的康熙帝仍賦有《七夕觀千葉蓮》一詩。“花開堪折直須折”,北宋徐鉉就曾在七夕兩度折荷,既有《奉和七夕應(yīng)令》中“醉折荷花想艷妝”的酣暢,也有《驛中七夕》里“水館折蓮花”的孤清。相較于孟浩然“誰忍窺河漢,迢迢問斗牛”的異鄉(xiāng)寂寥,徐鉉手中那一枝荷花,似乎多了一分相伴的溫情。

《東京夢(mèng)華錄》載,“旋折未開荷花,都人善假做雙頭蓮,取玩一時(shí),提攜而歸”。

七夕時(shí)節(jié),市井間常見采折蓮荷、互相饋贈(zèng)之俗。南宋方岳《鵲橋仙·其一 七夕送荷花》一詞即為其證。據(jù)《東京夢(mèng)華錄》載,汴京民眾喜將未綻荷花仿作并蒂蓮,“旋折未開荷花,都人善假做雙頭蓮,取玩一時(shí),提攜而歸”。其法大抵以簽橫穿莖桿,將兩朵花苞固定于同一枝頭,模擬并蒂之貌——在宋代,并蒂蓮被視為祥瑞,如吳芾所謂“雙頭并蒂出天然,呈瑞懸知好事連”。

作者自制的并蒂蓮

并蒂意象亦深入服飾與文藝。劉令嫻早有“連針學(xué)并蒂”之句;宋代“宮姬市娃,冠花衣領(lǐng)皆以乞巧時(shí)物為飾”,比如福州茶園山宋墓出土的羅衫衣緣部分則出現(xiàn)并蒂蓮元素的荷塘小景,宋人尤喜雙頭花果,視之為“嘉祥”,甚至衍生出《并蒂芙蓉》《雙頭蓮》等詞牌。

真正的并蒂蓮極為罕見,常與祥瑞、功名相聯(lián)系。洪邁《夷堅(jiān)志》便載有賈安宅見雙頭蓮而后登第的異聞。明代吳懋謙、清代錢湘等人亦多詠七夕雙蓮,諸如“開成并蒂蓮”“雙星應(yīng)見憐”等句,皆融自然物候與人間情意于一爐。元明以后,更出現(xiàn)“雙蓮節(jié)”之稱。如《情史》所載,陳豐與葛勃因蓮子墜水竟生并蒂花,鄉(xiāng)人遂改稱雙蓮節(jié)。雖真實(shí)性存疑,卻折射出荷花在七夕傳統(tǒng)中的深遠(yuǎn)影響。正如“低頭弄蓮子,蓮子清如水”那般婉轉(zhuǎn)情意,清代吳錫麒“道節(jié)是雙蓮,怎禁心苦”之嘆,亦由此可解。

宋元《磁州窯持蓮?fù)蛹y梅瓶》

【化生兒】

芳心密與巧心期,合歡樹上枝連理。雙頭花下,兩同心處,一對(duì)化生兒。

——宋 · 無名氏《九張機(jī)》

佛教凈土思想傳入中國(guó),可追溯至東漢末年。彼時(shí),宣揚(yáng)阿彌陀佛信仰的經(jīng)典已陸續(xù)傳入中原。凈土,乃阿彌陀佛所居之圣域,其在大乘佛教中地位崇隆。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),現(xiàn)存大乘經(jīng)典中約三分之一含有贊頌阿彌陀佛的內(nèi)容。盛唐時(shí)期僧人懷玉曾詠:“清凈皎潔無塵垢,蓮華化生為父母。”其中“蓮花化生”被視為往生阿彌陀凈土的核心途徑之一,圖像多表現(xiàn)為童子自蓮中顯形。這一意象在凈土信仰中的地位,堪比阿彌陀佛在佛典中的重要性。

唐 敦煌藏經(jīng)洞《報(bào)恩經(jīng)變》中的化生童子 大英博物館藏

1988年,楊雄于《敦煌研究》中探討莫高窟壁畫中的化生童子時(shí)指出,第148窟門南的《觀經(jīng)變相》中繪有十余身化生,每身之旁多有題榜,可辨識(shí)者包括“初品往生”“中品上生”“上品中生”“上品下生”等,顯示出壁畫對(duì)經(jīng)文內(nèi)容的忠實(shí)呈現(xiàn)。此類品級(jí)區(qū)分具有明確的教義依據(jù)。例如,下品上生者因“合掌叉手,稱南無阿彌陀佛”,故能“隨化佛后生寶池中,經(jīng)七七日蓮花乃敷”;下品中生雖亦“生寶池甲蓮花之內(nèi)”,卻須“經(jīng)于六劫蓮花乃敷”;至于下品下生,則須“于蓮花中滿十二大劫”,蓮花方得開啟。化生雖非往生西方極樂世界的唯一方式,然從文物遺存與文獻(xiàn)記載來看,實(shí)為當(dāng)時(shí)凈土信仰者所推崇。圖像中的化生形象多為兒童,亦稱“化生兒”“化生子”。唐代敦煌曲子中便流傳《十首化生童子贊》,南宋范成大亦有“玉菡化生稚子”之語,皆指此類形象。

蘇州羅漢院雙塔

化生形象不僅見于壁畫,亦廣泛出現(xiàn)于古代建筑裝飾之中。王秀玲《北魏蓮花瓦當(dāng)研究》一文中總結(jié)道:就目前發(fā)現(xiàn)的幾處較為明確的北魏建筑來看其主要用于北魏皇家寺院建筑并且很可能是以佛塔為主。其演變規(guī)律大體是:“早期化生童子身體非 肥碩,雙手分開并且貼近雙肩,頸下飾有項(xiàng)圈,手執(zhí)“華繩”;中期化生童子身體變瘦,雙手距離逐漸靠近或手持凈瓶或雙手合十,有的童子身上有披帛、臂釧等;晚期化生童子身體極為瘦長(zhǎng),雙手合十,童子身上有披帛、頭光及背光等。”

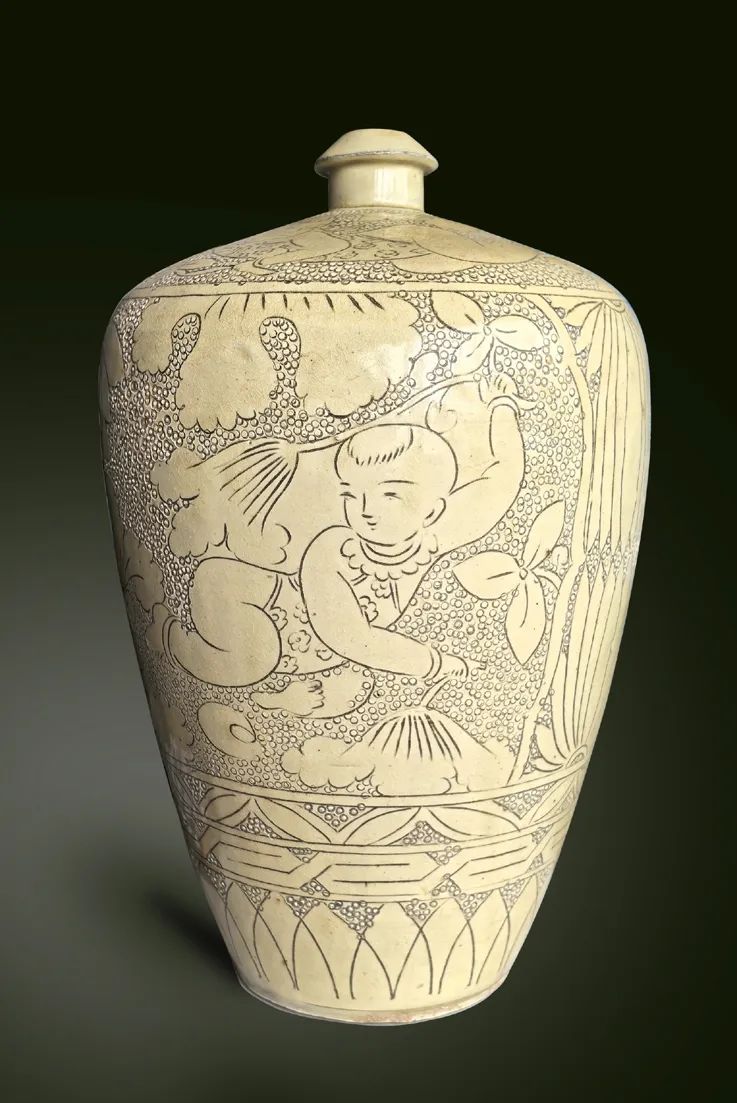

童子攀枝蓮花緞 來源:《南京云錦》書籍

佛經(jīng)中不乏化生事跡,如《雜寶藏經(jīng)》中鹿女的故事,生千葉蓮花,每葉有一子,取之養(yǎng)育。盡管最初佛教中的化生童子本身并無祈子功能,但因中國(guó)傳統(tǒng)把家族興衰與子孫綿延聯(lián)系一起,童子形象恰與之相契,逐漸被賦予祈愿子嗣的涵義。

在凈土宗信仰中,彌陀凈土為純男性世界,無女性存在,“他國(guó)女人有愿生彌陀凈土者,命終即化男身,生于凈土七寶蓮花之中”。既然女性可經(jīng)化生轉(zhuǎn)為男身,化生童子的形象自然更易獲得求子者的崇信。這一形象逐漸融入民間“求子”習(xí)俗,成為宜子宜孫的愿望寄托。唐代《輦下歲時(shí)記》載:“七夕俗以蠟做嬰兒形,浮水中為戲,為婦人宜子之祥,謂之‘化生’。”可見至遲于唐宋時(shí)期,“化生”已明確承載了“宜子”的祥瑞寓意。

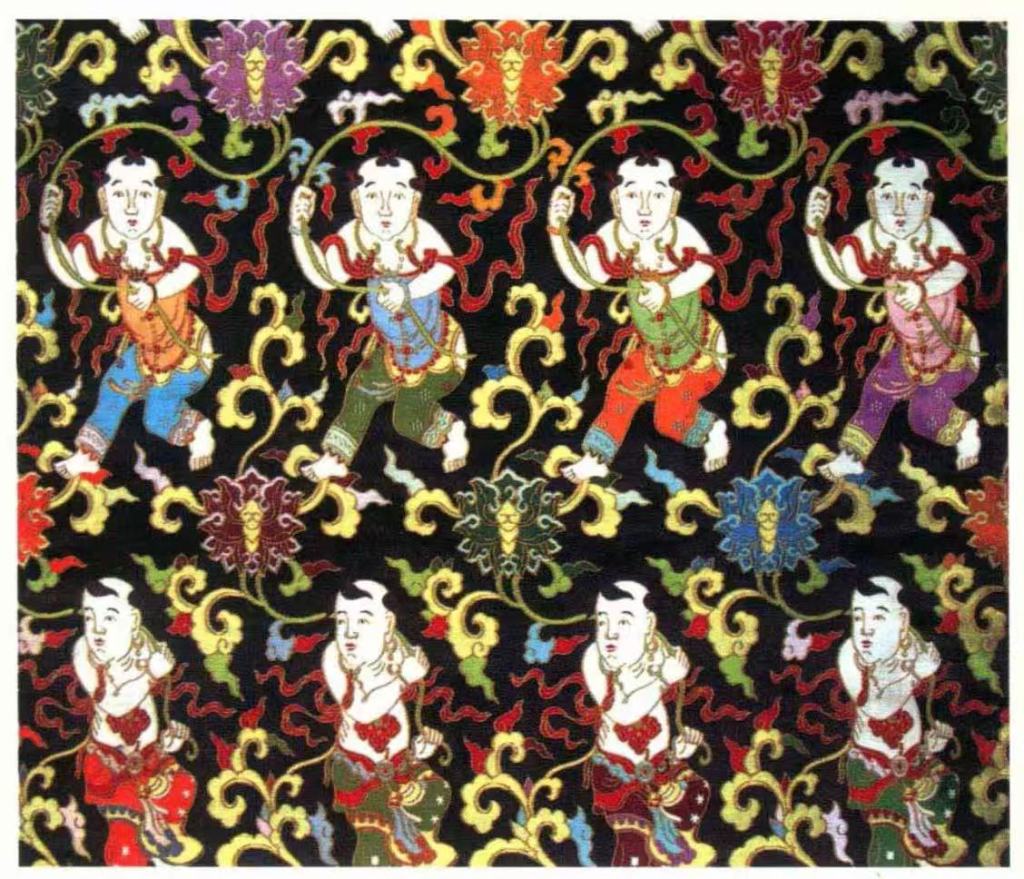

清《和合二仙中的持蓮?fù)蛹y》

【磨喝樂】

蓮花童子也有“持荷童子”和“摩喉羅”、“磨喝樂”等稱呼。磨喝樂常見于宋人筆記,是七夕節(jié)的重要節(jié)物之一。其名源于佛教音譯,故亦有“摩侯羅”“摩?羅”“魔合羅”“磨合羅”“摩訶羅”等多種寫法。學(xué)者對(duì)其來源已有諸多考證,然而在宋代世俗語境中,磨喝樂已逐漸脫離原本的宗教含義,演變?yōu)樘煺鏍€漫的童子造型,既是七夕祭祀所用之節(jié)令供物,也是流行于市的民間玩具。

《東京夢(mèng)華錄》載:“七月七夕,潘樓街東宋門外瓦子、州西梁門外瓦子、北門外,南朱雀門外街及馬行街內(nèi),皆賣磨喝樂,乃小塑土偶耳。”這些土偶往往以雕木彩裝欄座為基,或以紅紗碧籠罩飾,亦有鑲綴金珠、象牙、翡翠者,一對(duì)價(jià)格可高達(dá)數(shù)千錢。“禁中及貴家與士庶為時(shí)物追陪”,無論是宮廷、貴族,抑或?qū)こ0傩眨砸源宋餅槠呦?yīng)景之珍。節(jié)前,內(nèi)庭與顯貴之家皆陳設(shè)摩睺羅。修內(nèi)司例進(jìn)十桌,每桌三十座,大者高達(dá)三尺,或?yàn)橄笱赖耒U,或以龍涎佛手香制成,皆裝點(diǎn)以金珠翡翠。其衣冠、首飾、佩飾乃至手中所持玩具,均以“七寶”精心制作。

元 佚名 《夏景戲嬰圖》(局部) 臺(tái)北故宮博物院

“七夕前三五日,車馬盈市,羅綺滿街”,時(shí)人喜折未綻之荷,巧手制作雙頭蓮,持之游玩,路人皆贊嘆喜愛。小兒亦買新荷葉執(zhí)于手中,仿效磨喝樂之姿。是日兒童皆著新衣,“競(jìng)夸鮮麗”,裝扮如摩睺羅一般可愛。這一風(fēng)俗隨宋室南渡亦流傳至江南地區(qū)。我們或可在宋代嬰戲圖中常見執(zhí)荷童子的形象——究竟是源于“化生”習(xí)俗,還是摹自磨喝樂,已難以截然區(qū)分。

定窯童子持荷枕 美國(guó)舊金山亞洲藝術(shù)館藏

元 白玉巧雕執(zhí)荷童子 臺(tái)北故宮博物院

起初,“化生”與“磨喝樂”各有淵源,但隨著時(shí)間推移,至南宋時(shí)二者已漸融合,甚至可互相指代。楊萬里《謝余處恭送七夕酒果蜜食化生兒二首·其一》中寫道:

踉蹡兒孫忽滿庭,折荷騎竹臂春鶯。巧樓后夜邀牛女,留鑰今朝送化生。節(jié)物催人教老去,壺觴拜賜喜先傾。醉眠管得銀河鵲,天上歸來打六更。

由此可見,因造型與寓意相近,至遲在南宋,“化生兒”與“磨喝樂”已可混用。因磨喝樂多以泥塑制成,故也俗稱“泥孩兒”。《武林舊事》稱其“號(hào)摩?羅”,有極精巧而飾以金珠者,價(jià)值不凡。陸游《老學(xué)庵筆記》亦載鄜州田氏所作泥孩兒“名天下,態(tài)度無窮”,京師工匠仿效之,而不能及。泥孩兒雖平日無用,卻在七夕節(jié)間特別暢銷。開封諸多街市皆有其蹤,造型大小不一,加飾男女衣物,價(jià)格不菲,精美者甚至鑲金綴珠,堪稱奢侈。

富家以精美泥偶祈愿子嗣綿延,而在社會(huì)另一面,南宋許棐《泥孩兒》一詩,卻寫出貧家嬰兒被棄于橋巷之間的悲慘現(xiàn)實(shí):

牧瀆一塊泥,裝塑恣華侈。所恨肌體微,金珠載不起。雙罩紅紗廚,嬌立瓶花底。少婦初嘗酸,一玩一心喜。潛乞大士靈,生子愿如爾。豈知貧家兒,呱呱瘦于鬼。棄臥橋巷間,誰或顧生死。人賤不如泥,三嘆而已矣。

詩中富貴之家的“泥孩兒”與貧戶中真實(shí)嬰兒之命運(yùn)形成尖銳對(duì)照,深刻折射出南宋社會(huì)貧富懸殊、人不如泥的悲涼現(xiàn)實(shí)。

七夕的星河依舊璀璨,蓮花童子紋樣早已超越節(jié)令的局限。一枝并蒂蓮,一對(duì)化生兒,一件磨喝樂——看似微小的物象,卻承載著古人對(duì)美好生活的向往、對(duì)子孫綿延的祈愿,乃至對(duì)生死凈土的思索。它們?nèi)缙呦Φ男枪猓樟亮藲v史中那些細(xì)膩而深遠(yuǎn)的文化脈絡(luò)。它們提醒我們:文明正是在這樣的融合與再造中,不斷煥發(fā)新的生命力。